MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Columns > UKの若きラッパー、ロイル・カーナーが示す「第四の道」

この世から真っ先に消し去るべき概念のひとつに「男らしさ」がある。学校や会社に通っている男性は少なくとも一度は体験したことがあるはずだと思うのだけれど、これだけアイデンティティ・ポリティクスが猛威をふるう昨今においてさえ、男性にたいし暗に「男らしさ」を要求してくる連中のなんとまあ多いことか。しかもたいていの場合、当人たちは無自覚だから厄介だ。もしかしたら僕自身、誰かにたいしそのような身ぶりを強制してしまっているかもしれない。そのときは、ごめんなさい……としかここではいえないが、とまれ家父長制と呼べばいいのかマッチョイズムと呼べばいいのか、あるいは体育会系というのかホモソーシャルというのか、状況によってあてがうべき言葉は異なるだろうけども、ほんとうに因習というのは根が深い。

2017年にリリースされたファースト・アルバム『Yesterday's Gone』によって大きな躍進を遂げたUKの若きラッパー=ロイル・カーナーは、とにかく「男らしさ」から遠ざかろうともがいている。ように見える。彼はいつもくよくよし、なよなよしている。ように見える。無論、褒め言葉である。彼の簡単な略歴についてはこちらを参照していただきたいが、そのリリックはドラッグ体験の自慢や血塗られた抗争とは無縁であり、トラックもまた雄々しさや猛々しさから距離をおいている。トラップのようなUSのメインストリームでもなく、ストリートを反映したグライムでもなく、あるいはルーツ・マヌーヴァに代表されるような、UKの音楽に特有のジャマイカからの影響を忍ばせたスタイルでもない、いわば「第四の道」を模索し続けているのがロイル・カーナーというアーティストではないだろうか。

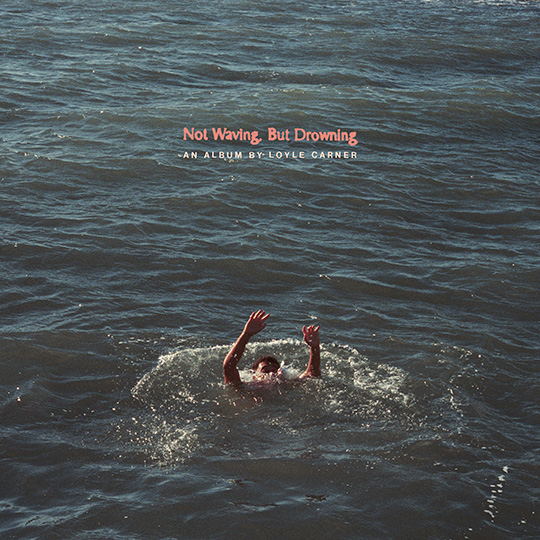

まもなく発売される彼のセカンド・アルバム『Not Waving, But Drowning』は、そのような「第四の道」をさらに推し進めたものとなっている。昨年、男性が弱さを吐き出すことについて議論を提起したのはジェイムス・ブレイクだったけれど、カーナーもまた自らのナイーヴでフラジャイルな「内面」や「感情」を臆することなく表現するラッパーだ。とはいえその題材は必ずしもミクロな恋愛や友情に限定されているわけではなく、たとえば“Loose Ends”や“Looking Back”では、これまで白人には黒人とみなされ黒人には白人とみなされてきたという彼の、混血としての社会的な葛藤が吐露されている。そんなふうにぼろぼろになっている自分をさらけ出し、ラップすること。そのスタンスにはブレイクとの親和性も感じられるが、それ以上に、カーナーをフックアップしたUKのソングライター=クウェズからの影響が大きいのではないか。

日本ではなぜかそれほど人気のないクウェズだけど、彼は歌い手であると同時に特異なサウンドの作り手でもあって(昨年ひさびさにリリースされたEP「Songs For Midi」も良かった)、にもかかわらず近年は裏方にまわりっぱなしの印象があるが、たしかに彼の手がけたソランジュやティルザなんかを聴いているとプロデューサーとしての才に恵まれていることはわかるので、もしかしたらそっちで食っていこうと考えているのかもしれない。まあなんにせよ『Yesterday's Gone』に引き続き本作でも5曲に参加しているクウェズは、カーナーのセンシティヴな言葉の数々を活かすべく大いに尽力している。その奮闘は“Still”や“Krispy”におけるピアノの響きや細部の音選びに、あるいは著名なイタリアン・シェフであるアントニオ・カルッチョの名が冠された“Carluccio”の奥行きに、あるいはカーナー同様クウェズがフックアップしたシンガーであるサンファ、彼による美しいヴォーカルが堪能できる“Desoleil (Brilliant Corners)”の旋律や残響によく表れている。

しかし、このセカンド・アルバムにおける最大の功労者はじつはクウェズではない。本作の鍵を握るひとりは、2曲で作曲とプロダクションを務めるトム・ミッシュである。彼はカーナーに飛躍の機会を用意した人物であり、これまでふたりは幾度もコラボを重ねてきた。ミッシュの2016年のミックステープ『Beat Tape 2』やシングル「Reverie」、あるいは昨年大ヒットを飛ばしたアルバム『Geography』にはカーナーが客演しているし、逆にカーナーの『Yesterday's Gone』にはミッシュが招かれている。まさに盟友と呼ぶべき関係だろう。そのミッシュが手がけた“Looking Back”はもたつくビートの映える1曲で、他方“Angel”も背後のもこもこした電子音が耳をくすぐるのだけど、ベースをはじめとする低音部も魅力的だ。ここでドラムを叩いているのがユナイテッド・ヴァイブレイションズのユセフ・デイズだというのは見逃せない。おそらくは南ロンドンという地縁によって実現されたのだろうこのコラボは、カーナーとUKジャズとの接点をも浮かび上がらせ、じっさい、カーナーは5月にリリースされるエズラ・コレクティヴの新作にも参加している。

そして、ミッシュ以上に重要なのがジョーダン・ラカイの存在である。本作全体を覆うメロウネスや叙情性は、6曲で作曲とプロダクションを担当するラカイによって誘発されている感があり、たとえばジョルジャ・スミスを迎えた“Loose Ends”や“Sail Away Freestyle”のアダルト・オリエンテッドな音像は、いわゆるクワイエット・ウェイヴの文脈に連なるものといえる。なかでも決定的なのは“Ottolenghi”だろう。これまた高名なシェフであるヨタム・オットレンギを曲名に持ってくるあたり、もしラッパーでなければシェフになりたかったというカーナーの料理好きな一面が強く表れているが、背後にうっすらと敷かれたシンセの持続音はそれこそイーノ=ラノワを彷彿させ、とにかくせつなさとはかなさが爆発している。すべてが過ぎ去っていくことを電車の進行と重ね合わせるリリックも、それを写真というテクノロジーによる時間の切断と結びつけるMVも印象的で、ほかの曲でも「過去」という単語がキイワードになっていることから推すに、この“Ottolenghi”こそが『Not Waving, But Drowning』を代表する1曲なのではないだろうか。

ここで忘れてはならないのが、インタールード的な役割を与えられたスポークン・ワードの小曲、アルバムのタイトルにも採用された“Not Waving, But Drowning”だ。カーナーの祖父によるものだというこの言い回し、20世紀前半のイギリスの詩人スティーヴィー・スミスに着想を得たこの一句は、僕たちにとてつもなく残酷な現実を突きつけてくる。

溺死した男についての記事を読んだ

その男の仲間は、彼が海から手を振っていると思ったらしい

でも彼は溺れていたんだ

手を振っているんじゃない、溺れているんだ(Not Waving, But Drowning)──。文字どおり死にそうなくらい苦しんでいるのに、楽しそうにしていると受けとられてしまう、そのようなリアルを毎日毎日毎日毎日生き続けなければならない人びと、頼れる友もいなければ帰るべき場所もないような人びと、つまりはあなたに向けて、ロイル・カーナーは丁寧に言葉を紡いでいく。まるで、それもいずれは過去になると、慰め、そっと寄り添うかのように。そう、僕たちは「自分たちで新たな過去を作らないといけない」(“Carluccio”)。

社会の要請する「男らしさ」から遠く離れ、ヒップホップの王道からも距離を置き、己のか弱き魂を吐き出しながら、ミッシュやラカイに協力を仰ぐことで今日的な音像にアプローチしたカーナーのセカンド・アルバムは、彼の「第四の道」がオルタナティヴであることを証明すると同時に、そんなふうに規範に苦しめられている人びとをときに涼やかに、ときに暖かく包みこむ。これほど優しくて愛おしいラップ・ミュージックがほかにあるだろうか。

Profile

小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。

COLUMNS

- Columns

スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns

6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns

♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns

5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns

E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns

Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns

♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns

4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー

DOMMUNE

DOMMUNE