MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with Akira Kobuchi - Quiet Wave : 史上もっとも静かな革命

昨年末マンスール・ブラウンのレヴューを書いたときに改めて気づかされたのだけれど、近年はテクノやアヴァンギャルドの分野のみならず、ジャズやソウル、ヒップホップからグライムまで、じつにさまざまなジャンルにアンビエント的な発想や手法が浸透しまくっている(だから、このタイミングでエイフェックスの『SAW2』がリリース25周年を迎えたことも何かの符牒のような気がしてならない)。Quiet Waveと呼ばれるそのクロスオーヴァーな動向は、もはや2010年代の音楽を俯瞰するうえでけっして語り落とすことのできない一翼になっていると言っても過言ではないが、ではなぜそのような潮流が勃興するに至ったのか──いま流行の音像=Quiet Waveの背景について、元『bmr』編集長であり『HIP HOP definitive 1974 - 2017』や『シティ・ソウル ディスクガイド』の著作で知られる小渕晃に話を伺った。

もはやジャンルから解放されていますよね。それよりも出音がすべてみたいなところがある。今は圧倒的にアブストラクトでアンビエントな音が気持ち好いよねというモードになっている。

■ここ数年アンビエント的な手法がいろいろな分野に浸透していて、テクノの領域ではノイズやミュジーク・コンクレートと混ざり合いながらさまざまな展開をみせていますが、それはQuiet Waveというかたちでジャズやソウル、ヒップホップにも及んでいます。

小渕:今は求められている音像が、どのジャンルでもみんな同じですよね。歌モノをやっている人にもインストをやっている人にも、ジャンルの垣根を超えてアンビエントが広がっている。FKJなんかがそのちょうど真ん中にいる印象で。歌モノもやるしインストもやる、ハウスもやればジャズもやる。FKJにはぜんぶ入っている気がします。

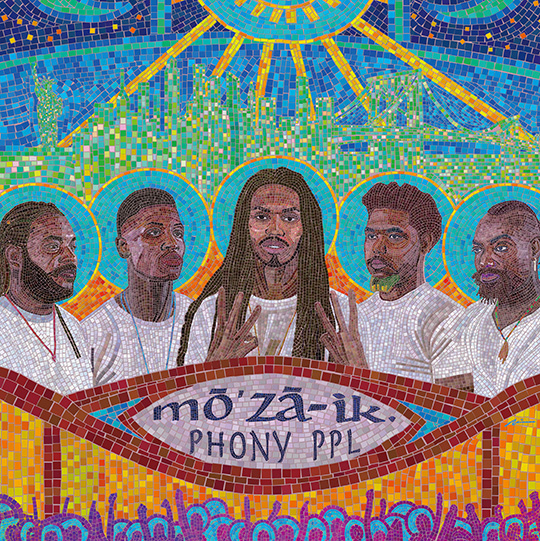

■彼はフランスですよね。Quiet Waveは、たとえばユナはマレーシアでナナ・Bはデンマークというふうに国や地域がばらばらという点もおもしろいですが、やはりジャンル横断的なところが特徴ですよね。

小渕:歌モノとジャズなど他ジャンルの才能たちが一緒になってやっていますよね。もう分けてはやらなくなっている。

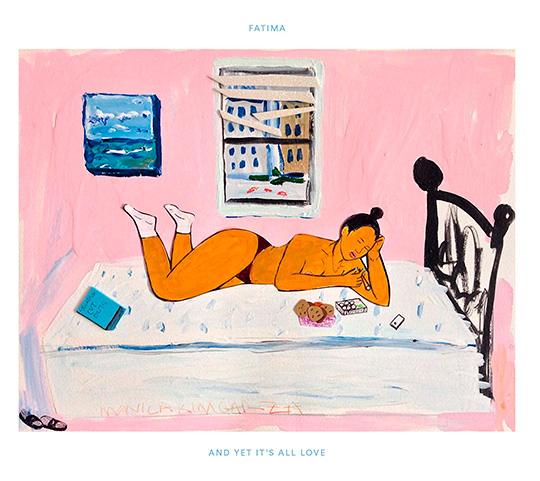

■リチャード・スペイヴンを聴いて、当初ダブステップの文脈から出てきたフローティング・ポインツも同じ観点から捉えられるのではないかと思ったのですが、そのフローティング・ポインツが発掘してきたファティマもアンビエント的なタッチでLAビートとグライムを繋いでいます。

小渕:クラブ・ミュージックや四つ打ちの流れから出てきた人たちが今また歌モノをやっているというのはありますね。アンディ・コンプトンやノア・スリーがそうですし、エスカを手がけているマシュー・ハーバートや、FKJのレーベルメイトのダリウスもそうです。

■ただジャンル横断的とはいっても、比較的ソウルとの親和性が高いのかなとも思ったのですが。

小渕:くくる側の意識次第だと思いますよ。たとえばトム・ミッシュって、昔ならロックに分類されていたと思うんです。でも今なら、彼の音楽はソウルとくくられることが多い。ですが、彼のやっていることは音楽的にはジョン・メイヤーに近くて。時代が違ったからジョン・メイヤーはロックと呼ばれているだけで。ジョーダン・ラカイもそうだと思います。今の人たちってもはやジャンルから解放されていますよね。それよりも出音がすべてみたいなところがある。その音像も時代が違ったら変わっていくものですが、今は圧倒的にアブストラクトでアンビエントな音が気持ち好いよねというモードになっている。

■R&Bのサブジャンルというわけでもないんですよね。

小渕:R&Bって、何より歌の音楽なんです。とにかく歌を聴かせるためのもので、基本的にラヴソングなんです。Quiet WaveがR&Bと異なるのは、たとえば自らの孤独について歌ったりもしていて、けっしてラヴソング一辺倒ではない。そして、彼らは自分のヴォーカルも完全にサウンドのひとつとして捉えてやっている。たとえばソランジュも、最近出た新作については「私のヴォーカルだけじゃなく、サウンド全体を聴いてほしい」というようなことを言っています。R&Bのワクからはみだしている決定的な理由はそこなんです。

■誰か突出した人がQuiet Waveのスタイルを発明して、みんながそれを真似しているというよりも、自然発生的にそういう状況になっていった、という認識でいいんでしょうか?

小渕:間違いなくそうですね。ヒップホップとかR&Bとか、ブラック・ミュージックって特に集団芸なんですよ。誰かひとりの天才が何かを発明する音楽ではない。みんなでやっているうちにすごいものができて、するとみんながそれを真似していく。だから個人ではなく、常にシーン全体がオモシロイ、興味の対象となる音楽なんです。Quiet Waveもそうです。ただもちろん、そのなかからフランク・オーシャンのような突出したヴォーカリストも出てくるわけですけど、サウンドに関してはそれを生み出したシーン全体がすごいのであって、誰かひとりが偉いという話ではないですね。

80年代のロックの音像って、イギリスで育った人には刷り込まれていると思うんですよ。その音像が10年代になって再び出てきたのかな、というふうに感じています。けっしてブラック・ミュージックだけの文脈では語れない。

■とはいえ、いくつか起点となった作品はあるんですよね?

小渕:Quiet Waveの2010年代の動きを決定づけた作品のひとつは、2011年のジェイムズ・ブレイクのファーストだと思います。イギリスの音楽ならではの特徴といえばレゲエとダブからの影響ですよね。それはジャマイカからの移民の多さがもたらす、アメリカにはないもので、イギリスの良い音楽家はみなレゲエやダブから影響を受けている。ジェイムズ・ブレイクの場合はダブですが、はずせないのはマッシヴ・アタックの存在です。今は彼らの子や孫の代が活躍している時代という言い方もできると思います。

それともうひとつイギリスの音楽の特徴として、ニュー・オーダーやザ・キュアー、マイ・ブラッディ・ヴァレンタインの影響力の大きさを挙げることができます。そういった80年代のロックの音像って、イギリスで育った人には刷り込まれていると思うんですよ。その音像が10年代になって再び出てきたのかな、というふうに感じていますね。あとアメリカではザ・スミスの人気が00年代になってから火が点きましたよね。アメリカではUKのオルタナティヴなものが遅れて盛り上がる感じがあって、その影響が今になって出てきているのではないかと。だから今流行りの音像、Quiet Waveについては、けっしてブラック・ミュージックだけの文脈では語れないんですよね。

■ブラックもホワイトもアンビエント的な音像に流れている。

小渕:今の時代への影響という点で重要なのがU2なのではないかという気がしています。彼らの『The Joshua Tree』という決定的な作品のサウンドを作ったのは、ブライアン・イーノとダニエル・ラノワですよね。だから今流行りの音像、Quiet Waveも遡れば実は、アンビエントの第一人者であるブライアン・イーノに行き着くのかなと。

■マイ・ブラッディ・ヴァレンタインのシューゲイズ・サウンドをアンビエント的な観点から捉えたのもイーノでしたよね。その後じっさいにスロウダイヴとは共作していますし。U2にかんしても、イーノ本人のアンビエントとは分けて解釈する見方もあるとは思うのですが、僕は『The Joshua Tree』のギターの残響やシンセ遣いにはイーノとラノワの影響が強く表れていると考えています。

小渕:その通りだと、僕も思います。それで、イーノとラノワはU2の次にネヴィル・ブラザーズの『Yellow Moon』を手がけていますよね。

■これもふたりの色が濃く出たアルバムですね。

小渕:収録曲のひとつがグラミーを受賞していて、音楽好きなら知らない者はいないくらいの名盤ですが、やはりその影響力はすごく大きいと思います。僕は初めてジェイムズ・ブレイクのファーストを聴いたとき、『Yellow Moon』を思い出したんですよ。ボブ・ディラン“With God On Our Side”のカヴァーが入っているんですが、完全にノン・ビートで、アンビエントな音像のなかをアーロン・ネヴィルがひたすら美しく歌っている。ジェイムズ・ブレイクが自分なりの歌モノというのを考えたとき、ダブのバックグラウンドと、ネヴィル・ブラザーズのあの曲などをヒントにして、自分なりのヒーリング・ミュージックを作ったのではないでしょうか。

■すごく興味深い分析です。

小渕:他方でアメリカでは、ジェイムズ・ブレイクの1年後、2012年にフランク・オーシャンの『Channel Orange』が出ています。ふたりは共演してもいますし、ジェイムズ・ブレイクのファーストからの影響は少なからずあるはずです。加えて、フランク・オーシャンはニューオーリンズ育ちです。ネヴィル・ブラザーズのホームタウンです。そして、アメリカのサウスといえば、これはテキサス発祥ですけれどスクリュー&チョップです。その影響も大きいと思いますね。

取材・文:小林拓音(2019年3月27日)

| 12 |

Profile

小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE