MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with James Blake - 愛の限界

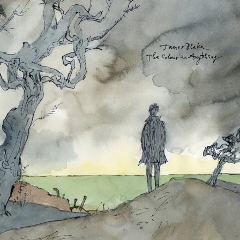

James Blake James Blake Polydor UK

|

これはシンガー・ソングライターのアルバムである。歌は、ジョニ・ミッチェルの『ブルー』、もしくはアントニー&ザ・ジョンソンズのように悲しく美しいソウル、トラックはブリアルとマウント・キンビーがタッグを組んだように暗く透明で、ダブステップ以降のビートを有している。が、これはいま喩えに挙げたどの名前の音楽とも違っている。ジェームス・ブレイクはここ最近では、もっとも実験的なアーティストとして知られているのだ。

2010年の夏前、僕たちの耳を惹きつけたのは"CMYK"だった。ケリスの"コート・アウト・ゼア"という大ネタを、それとわからないように巧妙にサンプリングしたそのポスト・ダブステップのダンス・ミュージックは、アントールドやラマダンマンと同じようにアンダーグラウンドの最前線に躍り出た。それどころか、無名の青年が作った1枚の12インチ・シングルがシーンを大きく揺さぶった。

クラブ・カルチャーのこの新しい夢に僕たちは素早く反応した。慌てて、ラマダンマンのレーベル〈ヘッスル・オーディオ〉から出ている「ザ・ベルズ・スケッチ」、そしてマウント・キンビーのリミックス盤を探した。

それから数か月後にリリースされた「クラヴィアヴェルクEP」で、彼は重厚なベースの上でピアノを弾いた。そして同時期にYoutubeにアップされたファイストのカヴァー曲"リミット・トゥ・ユア・ラヴ(あなたの愛への限度)"で彼は歌った。彼の声帯は、サンプリング著作権をめぐる訴訟を回避するためだけだったとは思えない。いま思えばそれはたしかに、22歳の英国人青年のデビュー・アルバムのイントロダクションないしは予告として申し分のない曲だったのだから。

待望のデビュー・アルバム『ジェームス・ブレイク』には、21世紀のポップの重要課題が含まれている。それは昨今のオートチューン・ブームに象徴されるように、ヴォーカル・トラックにおけるデジタル処理というテーマだ。Tペインをきっかけにオートチューンが流行はじめたとき、わが国でも何人かの識者がそれを批判の対象としたそうだが、しかしそうした「けしからん」という言葉とは裏腹に、ほとんど世界的に、オーヴァーグラウンドでもアンダーグラウンドでもそのブームは途絶えていない。ドレイクのアルバムでもグイードのアルバムでも、ザ・ストリーツの新作でも、あるいはクレヴァの武道館のライヴでも、それはほとんど時代の暗号のように使われまくっている。(それは......その昔ドラムマシンやサンプラーが流行ったときに「これは音楽ではない」という批判があるいっぽうで、機材は容赦なく氾濫したことを思い出させる)

ブリアルの"アーチェンジェル"はそうしたデジタル処理による歌を、オートチューン的なお決まりのポップな音色にするのではなく、深夜の都会のまるで幽霊の声のように仕上げてみせた。ブレイクの"CMYK"は、そして、電子的に加工した歌にさらなるヴァリエーションを与えた。しかもブレイクの手さばきは、ずいぶんと細かかった。彼はまるで、そう、歌のデジタル処理そのものを演奏しているようだった。彼の"芸"は「クラヴィアヴェルクEP」でも披露された。ベースを聴けばわかることだが、そのシングルは"CMYK"と同じようにクラブ・カルチャーを背景に持つ音楽だった。

が、"リミット・トゥ・ユア・ラヴ"は違った。いわゆる"歌モノ"のそれは彼自身が歌う歌で、歌はときにエフェクトがかけられ、あるいは一瞬揺らいでいた。そうした微妙な不安定さと簡素なピアノ、長いブレイク、ダブステップ以降の閉所恐怖症的なビートないしは震えるベース、そして"あなたの愛への限度"という決して楽天的ではない曲の主題がぴたりとハマった。

アルバム『ジェームス・ブレイク』はそのヴァリエーションである。つまり、はなっから"CMYK"を期待している人は間違いなく混乱をきたすものと思われる......(そういう意味でブレイクは、多くの期待を裏切っているかもしれないが、同時にそのことは彼の非凡さを際だたせている)。

1曲目"アンラック(不運)"は、その素晴らしい入口として申し分のない出来の曲だ。変調された歌声と分裂症的なビートの組み合わせの上を、中世の修道院に響き渡るように、オルガンの音が重なっていく。"ザ・ウィヘルム・スクリーム(ウィルヘルムの悲鳴)"もまた、言うなれば映画『薔薇の名前』のようだ。マッシヴ・アタックのダークサイドをさらに実験的に展開しているようだが、反響する音はキングストンのダブというよりも洞窟のそれで、悲しみに沈む"アイ・ネヴァー・リーント・トゥ・シェア(私は分けることを知らない)"はゴシックそのものである。

アルバムは、そして、極北のR&B"リンデスファーネ"から"リミット・トゥ・ユア・ラヴ"へと繋がっている。続いてピアノ・バラードの"ギヴ・ミー・マイ・マンス(私に私のひと月を下さい)"、それから歌を電子的に弄ぶ"トゥ・ケア"でブレイクはさらに愛を懇願する。歌は電子的に加工され、支離滅裂な展開をするが、本質的にはハウス・ミュージックにおけるトーチソング(求愛の歌)のような濃厚なエモーションがある。

そして、ふたたびピアノ・バラードの"ホワイ・ドント・ユー・コール・ミー(何故僕を呼ばないの)"。続く"アイ・マインド"はアルバム中もっともビートが前面に出ている曲で、もっとも怪しく、もっとも混沌とした曲でもある。こうした彼の独創的なリズム感をもうちょっと聴きたかったというのは正直な話......ある。クローザー・トラックの"メジャーメント(測量)"はゴスペルだ。震えるベースが震える歌声の合唱とともに演奏され、曲はあっけないほどピタっと終わる。

ジェームス・ブレイクは、もっと手っ取り早く、簡単にみんなを喜ばせる作品を作ることができたはずである。彼にとって「CMYK EP」や、あるいは「ザ・ベルズ・スケッチ」や「クラヴィアヴェルクEP」のヴァリエーションを考えることは容易なはずだ。が、しかし彼は、まったく別の、ある意味では反商業的とも言える創造的な道を選んだ。そして『ジェームス・ブレイク』は、アートワークの彼のポートレイトがそうであるように、なかば匿名的にぼやけながらも僕たちに強烈なインパクトを与えている。そのインパクトは、これから先のエレクトロニック・ミュージックもしくはポップ・カルチャーに向けられているのである。

作業はきわめて孤独のうちにおこなわれるものだし、もともと愁いを帯びた曲が好きだった。ジョニ・ミッチェルの『ブルー』ばかり聴いてたときもあった。感情に訴えかけるようなものを作りたいという思いはつねにある。

■本当に素晴らしいアルバムができましたね。アルバムの最初の曲、"アンラック"を聴いた瞬間に傑作だと思いました。日本でもあなたのシングルが出るとすぐに売り切れるほどの人気なんですよ。

ブレイク:ありがとう。僕のレコードを買ってくれる人が日本にもたくさんいるというのは、あまり知らなかったな。そうだといいなとは思ってたけど。嬉しいね。

■あなたのファースト・アルバムを楽しみにしているリスナーがとても多いので、よろしくお願いします。

ブレイク:こちらこそ。

■いま住んでいるのはロンドンの......

ブレイク:ブリクストンだね。

■ちなみに生まれはロンドン?

ブレイク:いや、生まれたのはもう少し郊外の北のほうで、エンフィールドってところなんだ。ロンドンの市内からだと車で3~40分くらいの場所だね。

■まず、アルバムの話の前にあなたの音楽的な背景について質問します。あなたが音楽にのめり込んだ経緯について話してもらえますか? 小さい頃から楽器には親しんでいたのですか?

小学校のころから歌っていたね。サム・クックとかオーティス・レディングとかスティーヴィー・ワンダーなんかの古いソウルが好きで、そういうレコードにあわせて歌ったりしてた。

ブレイク:正直あまり、明確なきっかけみたいなものは覚えていないんだけど6歳のころからピアノを弾いていたんだ。というか父親も音楽をやっていた関係で、最初から自然と音楽がまわりにあって、誰に言われるでもなく、という感じだったかな。ギターも持ったことがあったけど、ピアノのほうがしっくりきて、結局ずっとピアノをやることになった。

■「クラヴィアヴェルクEP」、10インチ・シングル「リミット・トゥ・ユア・ラヴ」、そして今回のアルバムはとくにピアノを強調されていますが、ピアノの音色はあなたにとってどんな特別な響きを持っているんでしょうか?

ブレイク:そもそも6歳のころからピアノを習っていたからね。ダブステップに接したのは学生になってからだけど、それよりずいぶんと長い時間を、ピアノと一緒に過ごしてきたので、むしろこちらが自分にとっての自然な姿なんだと思う。

■いつぐらいから自分で歌っていたのですか?

ブレイク:小学校のころから歌っていたね。サム・クックとかオーティス・レディングとかスティーヴィー・ワンダーなんかの古いソウルが好きで、そういうレコードにあわせて歌ったりしてた。

■アルバムを聴くと、あなたはトラックメイカーというよりもソングライターと呼んだほうが適切なんじゃないかと思うのですが、ご自身ではどう思いますか?

ブレイク:うーん......(しばらく沈黙)。他の人が自分にどのうようなラベルをつけても、僕は自分のことをやり続けるだけだと思う。正直どっちでもかまわないかな。トラックメイカーと言われればそうだと思うし、ソングライターと呼ばれても問題ないし、別の何かでもかまわない。

取材:野田 努(2011年2月10日)

| 12 |

Profile

名倉和哉/Kazuya Nakura

名倉和哉/Kazuya Nakura1974年横浜市生まれ。元印刷会社、元レコード会社のサラリーマンを経て現在は音楽や翻訳にまつわるエトセトラをせっせと自営。

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE