MOST READ

- Flying Lotus ──フライング・ロータスが新作EPをリリース

- shotahirama ──東京のグリッチ・プロデューサー、ラスト・アルバムをリリース

- Shintaro Sakamoto ——坂本慎太郎LIVE2026 “Yoo-hoo” ツアー決定!

- IO ──ファースト・アルバム『Soul Long』10周年新装版が登場

- interview with Shinichiro Watanabe カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由

- CoH & Wladimir Schall - COVERS | コー、ウラジミール・シャール

- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて

- ele-king presents HIP HOP 2025-26

- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界

- Thundercat ──サンダーキャットがニュー・アルバムをリリース、来日公演も決定

- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー

- 坂本慎太郎 - ヤッホー

- Columns 1月のジャズ Jazz in January 2026

- KEIHIN - Chaos and Order

- Nightmares On Wax × Adrian Sherwood ──ナイトメアズ・オン・ワックスの2006年作をエイドリアン・シャーウッドが再構築

- 「土」の本

- Meitei ——来る4月、冥丁が清水寺での「奉納演奏」

- interview with Sleaford Mods 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 | スリーフォード・モッズ、インタヴュー

- 『ユーザーズ・ヴォイス』〜VINYLVERSE愛用者と本音で語るレコード・トーク〜 第四回 ユーザーネーム kanako__714 / KANAKO さん

- VMO a.k.a Violent Magic Orchestra ──ブラック・メタル、ガバ、ノイズが融合する8年ぶりのアルバム、リリース・ライヴも決定

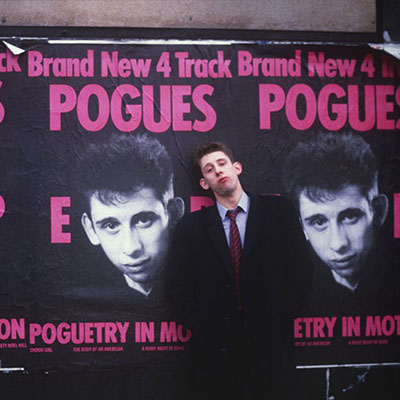

Home > News > RIP > R.I.P. Shane MacGowan - 追悼:シェイン・マガウアン

市原健太

ザ・ポーグスの最初のアルバム『Red Roses for Me』に収録された、イギリスの監獄のなかで響く鐘の音を歌ったバラッド “The Auld Triangle” を作った人物。IRAの闘士、劇作家にしてレンガ職人、聖なる酔っ払いたるブレンダン・ビーハン。その男がニューヨークの街角をコートの襟を立てのしのし歩く姿を自らに引き付けて活写した詩を書いたのは、シェインではなく(ギタリストの)故フィリップ・シェブロンだった。パンキッシュなフォーク・バンドから名実とも世界的な人気を勝ち得た3枚目のアルバム『堕ちた天使(If I Should Fall from Grace with God)』に収録された“サウザンツ・アー・セイリング(海を渡る幾千人)” のなかで歌われている。きっとシェインがこれを歌えば映えるだろうという魂胆もあったかもしれない。いま思うとちょっとできすぎな映画のワンシーンのように美しい曲である。。

名うてのトラッド・ミュージシャン、テリー・ウッズが加入した『堕ちた天使』が名盤であることは間違いない。アイルランド人たちのエグザイルという大きなテーマは90年代初頭のケルト・ミュージック・ブームにも大きな影響を与えた。世界に散らばったアイルランド人たちの音楽博覧会的な集大成は、当時カルチュラル・スタディーズやワールド・ミュージックの時流にものり、大ヒット・アルバムとなった。

しかしそのリリース以降、二度の来日公演で観たザ・ポーグスのライヴでのシェインは、力強く歌うことはなかった。よれよれのシェインはスパイダーに肩を抱かれて一曲ごとに出たり入ったり。もちろん酒のせいではあったのだろう。しかしやはりどうしても表現者としての逡巡がなかったとは思えない。風景画のように人生のある一瞬を描くような美しいバラッドや、ポーグ・マホーン=ケツくらえ的なパンキッシュな曲ばかりを期待されること、アイリッシュ・ミュージックの立役者としての大きな括られ方がどんなに苦しかっただろうかと思う。その後脱退をし、ポープスなるバンドを作るけれども、ほんとうに作りたかった音楽はやはりポーグスでなくてはできなかったのかもしれないと考えるととても悲しい。

カタカタカタとタイプライターを打つ音からはじまる、脳性麻痺者にして作家、そして聖なる酔っ払い、映画化もされた自伝『マイ・レフトフット』で広く知られる(アイルランドの作家)クリスティ・ブラウンのことを歌った “Down All The Days” という歌がぼくはとても好きだ。何度でも繰り返し聴きたくなる。『堕ちた天使』のあとリリースされた4枚目のアルバム『Peace and Love』に収録されている。

停滞を歌った歌。一日中ベッドに横たわり、唯一動く左足のつま先でタイプをカタカタ鳴らし、世に出るあてもない文章を書き散らし、鼻からストローで酒をすする。停滞は沈鬱で寄る辺ないけれど、でもこの曲のさわやかさはすてきだ。シェインはちゃんといままでの過剰な大きすぎる高揚から抜け出す術を持っていたんじゃないかと思えるほどに、この曲は治癒的に聴こえるし、そして美しすぎない美しさを持っている。

クリスティ・ブラウンは疑り深く健常者に悪態をつき悪びれずなかなかに付き合いにくいやつだ。もちろんそれでは生きていかれないからかわいいところもある。すぐに女を好きになるけどフラれてツラいばっかりの人生を送る。でも文章を書くことをやめない。停滞のなかでずっとタイプライターをカタカタ鳴らしている。その反復・反応をシェインは音楽に表現する。ザ・ポーグスのタイトな演奏もすばらしい。

聖なる酔っ払いは過剰な美しさを宿す。いまではニューヨークの警官たちがやさぐれたラヴ・ソング “フェアリー・テイル・オブ・ニューヨーク” を合唱するくらいにその美しさは波及・大衆化している。しかしそんな大衆化に逆転反撃、無意味な反復もやはりシェインが出自を持つ国、司馬遼太郎が〈百敗の民〉と形容した場所の心性なのだ。『Peace and Love』、『Hell's Ditch』、そしてシェインがいなくなった後の『Waiting for Herb』へと続く後期ポーグスは佳曲というべきロック・ナンバーとトラッドをベースにした疾走感のある彼らにしか演奏のできないフォーク・ロックな曲が交互に並ぶ。なにか高みに達することをわざと避けるような軽さがいい。その彼らの潔さがうれしくて、毎年夏が終わった頃、無性に彼らの音楽が聴きたくなるのだ。そしてシェインの訃報。もう仕事にならなくてずっとユーチューブを観ていたが、シェインではなく、まるで禅僧のようなジェイムズ・ファーンリーの顔を観ていたら涙が止まらなくなる。

シェインが酔っ払ったふりをして話さなかったこと。そのことについてこれから考えようと思っている。以前インタヴューで「ぼくらのバンドは民主主義だから」とぽろっと話したことがあった。ほんとうにそうだったんだろう。誰かに頭を押さえつけられることの大嫌いなシェインであればそうするほかはない。彼は歴史や文学を決して蔑ろにしなかった。そうでなければトラッドにかかわることなどできないし、あの美しい詩を書くことなどできなかったはずだ。

しかしそんなこともいまはどうでもよいかな。猪木さんのように衰えていく姿をSNSでシェインは逐次伝えてきた。その上での訃報だった。潔いんだな。まったくかっこいい男だったとぼくのなかで歴史がひとつ積み上がる。

| 12 |

NEWS

- Flying Lotus──フライング・ロータスが新作EPをリリース

- Shintaro Sakamoto——坂本慎太郎LIVE2026 “Yoo-hoo” ツアー決定!

- Thundercat──サンダーキャットがニュー・アルバムをリリース、来日公演も決定

- shotahirama──東京のグリッチ・プロデューサー、ラスト・アルバムをリリース

- Nightmares On Wax × Adrian Sherwood──ナイトメアズ・オン・ワックスの2006年作をエイドリアン・シャーウッドが再構築

- Meitei——来る4月、冥丁が清水寺での「奉納演奏」

- TechnoByobu──テクノ屏風、第2弾は『攻殻機動隊』

- Reggae Bloodlines——ルーツ時代のジャマイカ/レゲエを捉えた歴史的な写真展、入場無料で開催

- IO──ファースト・アルバム『Soul Long』10周年新装版が登場

- DJ Python and Physical Therapy──〈C.E〉からDJパイソンとフィジカル・セラピーによるB2B音源が登場

- Daniel Lopatin──映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のサウンドトラック、日本盤がリリース

- Bandcamp──バンドキャンプがAI音楽を禁止、人間のアーティストを優先

- Masaaki Hara × Koji Murai──原雅明×村井康司による老舗ジャズ喫茶「いーぐる」での『アンビエント/ジャズ』刊行記念イヴェント、第2回が開催

- Shabaka──シャバカが3枚目のソロ・アルバムをリリース

- GEZAN──2017年の7インチ「Absolutely Imagination」がリプレス

- Dual Experience in Ambient / Jazz──『アンビエント/ジャズ』から広がるリスニング・シリーズが野口晴哉記念音楽室にてスタート

- Ken Ishii──74分きっかりのライヴDJ公演シリーズが始動、第一回出演はケン・イシイ

- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー

- Kotoko Tanaka──3月にバンド・セットでのツアーが開催

- P-VINE──設立50周年記念、公式スタッフ・ジャンパーが発売

R.I.P.

- R.I.P. Steve Cropper- 追悼:スティーヴ・クロッパー

- R.I.P. Jimmy Cliff- 追悼:ジミー・クリフ

- R.I.P Dave Ball- 追悼:デイヴ・ボール

- R.I.P. D’Angelo- 追悼:ディアンジェロ

- R.I.P. Ozzy Osbourne- 追悼:オジー・オズボーン

- R.I.P. Brian Wilson- 追悼:ブライアン・ウィルソン

- R.I.P.:Sly Stone- 追悼:スライ・ストーン

- R.I.P. Max Romeo- 追悼マックス・ロミオ

- R.I.P. Roy Ayers- 追悼:ロイ・エアーズ

- R.I.P. David Johansen- Funky but Chic——デイヴィッド・ヨハンセン R.I.P.

DOMMUNE

DOMMUNE