MOST READ

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- Jlin - Akoma | ジェイリン

- Jeff Mills ——ジェフ・ミルズと戸川純が共演、コズミック・オペラ『THE TRIP』公演決定

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- Jeff Mills × Jun Togawa ──ジェフ・ミルズと戸川純によるコラボ曲がリリース

- R.I.P. Amp Fiddler 追悼:アンプ・フィドラー

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- Rafael Toral - Spectral Evolution | ラファエル・トラル

Home > Reviews > Album Reviews > Oren Ambarchi / Johan Berthling / Andreas Werliin- Ghosted

かのフリー・ジャズ界のレジェンド、アルバート・アイラーの才能が最初に認められた場所は出身地アメリカではなかった。むろん日本でもないのだが、ではどこかと言うと実はスウェーデンである。1962年、当時まだ20代半ばだったアイラーは退役後にスウェーデンへと赴き、長期滞在しながら音楽活動をおこなっていた。そんな彼の演奏に魅了されたのがスウェーデン出身(しかもアイラーと同じ1936年7月13日生まれ!)の奇特な人物ベンクト・ノルドストロームだった。ノルドストロームはレーベル〈Bird Notes〉を立ち上げると、同62年10月にストックホルムでレコーディングしたアイラーのファースト・アルバム『Something Different!!!!!!』をプロデューサーとして世に送りだした。メンバーはアイラーのほか、地元スウェーデンからベーシストのトールビョン・フルトクランツ、およびドラマーのスーネ・スポンベルクが参加したトリオ編成だ。少部数しかプレスされなかったので、実際のところリアルタイムでどれほどのインパクトを持ち得たのか正確に知ることは難しいが、この作品がなければその後アメリカに戻ってからのアイラーの活躍も別の運命を辿っていたかもしれない──もしかしたら代表曲 “Ghosts” が陽の目を見なかった可能性もあるのではないか。

ともかくスウェーデンはそのようにアルバート・アイラーという才能をいち早く見出した場所なのだ。そしてここで紹介するアルバム『Ghosted』(〈Drag City〉)もまたスウェーデンで録音された作品である。

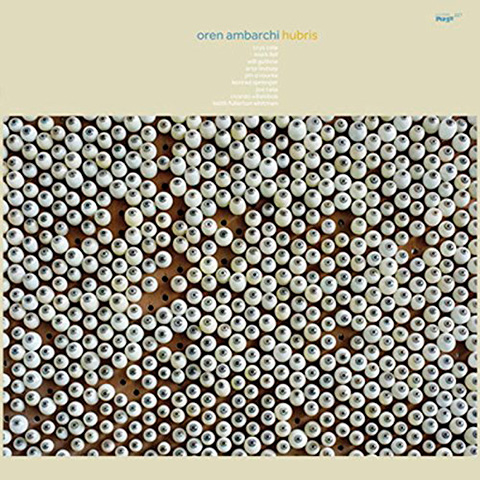

本盤はオーストラリア出身でいまや世界的に活躍する音楽家オーレン・アンバーチが、ともにスウェーデン出身であるベーシストのヨハン・バットリング、ドラマーのアンドレアス・ヴェリーンとのトリオ編成で録音した初のアルバムである。初のアルバムとはいえ、3人はこれまでたびたび共演し、アルバム・レコーディングもおこなってきている。直近では2021年末にリリースされたアンバーチのアルバム『Live Hubris』(〈Black Truffle〉)に2人とも参加していた。とはいえこの作品では他にも多数のミュージシャンが参加しており、サウンド面から言っても本盤『Ghosted』とは大きく異なる内容だ。本盤のタイトル、さらに不気味に薄暗いコートで独りバスケットボールをおこなう人物が写ったジャケットからは、コロナ禍でロックダウン中のゴーストタウンを想起させるかもしれないが、レコーディングはまだ世界が自由に行き来できた2018年11月、スウェーデン・ストックホルムのレコーディング・スタジオでおこなわれた。しかも一発録りのライヴ・レコーディングだそうだ。

アルバムには全4曲が収録されている。ウッドベースのミニマルかつグルーヴィーな反復フレーズから始まる1曲目では、半世紀以上にわたって活動してきたスウェーデンのレジェンダリーな音楽家クリスター・ボーセンが、西アフリカの伝統的な弦楽器ドンソ・ンゴニで客演。ベースが延々と同じフレーズを反復する中、弦楽器と打楽器がリズミカルに絡みつき、そしてアンバーチはエフェクターを駆使したギターの多彩な音色を添える。続く2曲目では低域が抜けた浮遊感のあるサウンドに変化、こんどはエレキベースのハーモニクスが7拍子の反復フレーズを奏で、そこに打楽器のポリリズミックなビートやギターのアトモスフェリックな電子音が漂い、間を置いてエレキベースの低音も重ねられる。3曲目ではずっしり重いリズムとなり、ギターが残響を引き延ばすようにゆっくりとストロークするところから幕を開けると、ウッドベースに戻ったバットリングが息づかいとともに10拍子のフレーズを繰り返しはじめる。どの楽曲も延々と反復するミニマルなベース・フレーズを拠り所に、ドラムス/パーカッションがグルーヴを増幅し、そしてギターがバリエーション豊かな色遣いでサウンドを連ねるが、最後の4曲目では若干セッションのあり方が変化する──ほとんどドローンと化した4曲目で、スローモーションのようにリズムを刻むドラムス、レスリー・スピーカーを駆使したトレモロ音を聴かせるギターに支えられながら、一転してウッドベースが歌うようにメロディアスなソロを奏でるのである。

極めてミニマルであり、ダンサブルなグルーヴがありつつ、同時にアンビエント/ドローンな魅力も湛えた作品。楽曲が進むにつれて音の動きが静止状態へと近づき、徐々に低速化するような聴取感覚にも陥らせるそのサウンドはアルバート・アイラーとは似ても似つかない、が、繰り返し聴いているうちにどんどんアイラーとの共通点ばかりが頭をよぎってしまっていた。スウェーデン出身のリズム隊を迎えたトリオ編成。スウェーデンでのライヴ・レコーディング。「Ghosts」と「Ghosted」。サウンドは似ていないが、『AA 五十年後のアルバート・アイラー』(カンパニー社)に収載されたインタヴューで大友良英が語っているように、アイラーの音楽構造を地と図の関係から解釈するのであれば、サニー・マレイがパルス・ビートを敷き詰めるのと同じくヨハン・バットリングが偏執的な反復で下地を作り、アイラーが咆哮するのと同じくアンバーチが変化に富んだ図を描く。その構造は相似的だと言える。しかも1曲目で客演したクリスター・ボーセンは、アイラーのバンドに一時期在籍した稀代のトランペット奏者ドン・チェリーと1970年代前半に共演し、ヨーロッパでツアーをおこなった人物でもあるのだ。

これは単なる偶然を超えた符号か、あるいはバイアスのかかった思い込みに過ぎないのか。いずれにしても次のようには言える。かつてアイラーは出身地のアメリカで、あたかも幽霊のようにほとんど無視されていたところ、スウェーデンに渡って才能を開花させることになった。ならばスウェーデンで録音された本盤もまた、無視(Ghost)するわけにいかないだろう、と。

細田成嗣

ALBUM REVIEWS

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes

- Beyoncé - Cowboy Carter

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow

- Jlin - Akoma

- Ben Frost - Scope Neglect

- Savan - Antes del Amanecer

- Rafael Toral - Spectral Evolution

- Kelela - RAVE:N, The Remixes

- Kim Gordon - The Collective

- serpentwithfeet - GRIP

- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks

- Philip Glass - Philip Glass Solo

- Royel Otis - Pratts & Pain

- Lost Souls Of Saturn - Reality

DOMMUNE

DOMMUNE