MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

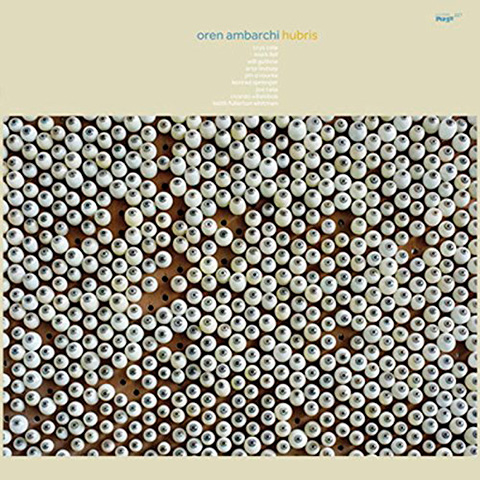

Home > Reviews > Album Reviews > Oren Ambarchi & Thomas Brinkmann- The Mortimer Trap

さすがに「ドローン」も......というところで新機軸か。この数年、待ち続けた「テクノ」とのコラボレイションがようやくお目見えである。

オーレン・アンバーチはオーストレイリアのギタリストかつパーカッショニストで、いわゆる実験音楽や即興演奏では中堅的存在。ゼロ年代に入ってからはディジタル・プロセッシングを軸にドローンを多様化させ、フェン・オ・バーグの3人などコラボレイションの相手には事欠かない位置にいる。エレクトロニカとも袖摺り合う距離にいて、いわゆるアブストラクト表現を大量にアウトプットしてきた。ブラック・トラッフルは彼が主催するレーベル。

一方のトーマス・ブリンクマンはマイク・インクを追ってケルンから頭角を現したクリック・テクノのヴェテラン。リッチー・ホゥティンとのインターフェイスなどアカデミックなヴァリエイションで名を挙げ、数々のアノニマス的なプロジェクトに加えてブラック・ミュージックのカット・アップを多用した「ソウル・センター」のシリーズなども人気。4年前にタキシードムーンのウインストン・トンをヴォーカルに迎えた『ウェン・ホース・ダイ......』以降、久々のリリースとなる。

この2人が取り組んだのは、現代音楽家のモートン・フェルドマンが残した『フォー・ブニータ・マーカス』というピアノ曲にヴァリエイションを与えること。フェルドマンの作品には表面的には静かなものが多く、アンビエント・ミュージックとして機能するものが多い(裏アンビエントP34)。しかし、創作の動機を先に推測してしまうと、この2人の念頭にあったのはスティーヴン・オモーリーとピタによるKTLではないだろうか。ドゥー ム・メタルをエレクトロニカの次元へ持ち去ったKTLからメタルの要素を取り除き、ドローンに違う道筋を与えようとしたのではないかと。実際、ブラック・トラッフルのスリーヴ・デザインはすべてオモーリーが手掛けていて、お互いの作品を意識しやすい距離にいることはたしか(今回に限ってはブ リンクマンがデザインも担当している)。

とはいえ、まず念頭にあるのは『フォー・ブニータ・マーカス』で、オリジナルで試みられているものとはすべてが異なって感じられる。フェルドマンのそれと聞き比べてみるとよくわかるのだけど、音階とリズムで「間」を聞かせようとするオリジナルが必然的に不条理を演出してしまうのに対して、隙間なく音を詰め込んでしまうともいえるドローンは常にリスナーを音で包み込んでいるようなもので、どこかに投げ出されるような感覚を与えることはない。この2作を同時に再生してみると、まった くぶつからずにひとつの曲に聞こえてしまうことからもその相反性は証明されたも同じだろう。

また、前者のリズム感覚には緊張感を持続させようという意図があるのに対して、アンバーチ&ブリンクマンによるそれは引き伸ばされたダブに聞こえるほど瞑想性が高く、むしろリラックス効果に重点が置かれているとさえいえる(こういうものを聴き付けない人には同じかもしれないけれど)。緊張感をもたらす要素としては単純に音量を上げたり、トーンをうねらせるなど、それもマッサージの強弱のような範囲で推移し、正直、どこにヴァリエイションを生み出そうとする動機があったのか、正確には掴みかねてくる。この差は、しかし、現代音楽のフェルドマンと実験音楽として分類されるアンバーチの距離(=時代性)のなかにも存在はしたものだろうけれど、そのポテンシャルを最大に引き出したのが、やはり、ブリンクマンであり、テクノだということは間違いない。あるいは、従来のドローンとは違うものに聞こえるのはテクノが原因だとしか言いようがないのではないだろうか。

まったく代わり映えのしないダンス・ミュージックとしてのテクノも健在だし、モーリツ・フォン・オズワルド・トリオのようにファンク・ミュージックとしての成熟を志すもの、あるいはハーバートのようにジャズとのハイブリッドを作り出すものなど、テクノにも明確な分岐が散見できるなか、ここで試みられていることは(アルヴァ・ノトの軌跡と同様)90年代にテクノが普遍化させた快楽性を抽出し、他のジャンルへ移植し、その機能性を全うさせることだろう。さらにいえば、テクノとドローンが結びつくということは、90年代とゼロ年代のアンダーグラウンドにひとつの横断線が敷か れたということでもある。冒頭の「ようやく」というのは、そういう感慨でもある。

三田 格

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE