MOST READ

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- 『ファルコン・レイク』 -

- レア盤落札・情報

- Jeff Mills × Jun Togawa ──ジェフ・ミルズと戸川純によるコラボ曲がリリース

- 『成功したオタク』 -

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!

- Columns 3月のジャズ Jazz in March 2024

Home > Reviews > Film Reviews > ゲッベルスと私

撮影時この物語の主人公ブルンヒルデ・ポムゼルは103歳だった、と『ゲッベルスと私』の監督のひとりであるクリスティアン・クレーネスはふりかえる。撮影は2014年に開始し2016年に映画が完成するまでのあいだ、クレーネスはじめ、ブラックボックス・フィルム&メディアプロダクションの4人のメンバーは2度の撮影機会に都合30時間のインタヴューを敢行した、この映画はそれらをまとめたものであり、原題を『A German Life』といい、訳すると「ドイツ人の生(活)」となるこのドキュメンタリーは極限の状況下でひとはだれしもおなじ行動をとる可能性があり、過酷であればあるほどそれはひとがひとたる条件を剥ぎとり、人口という数値のなかに裸にする、そのことを歴史上もっとも苛烈に体現したのはいうまでもなく第二次世界大戦である。ナチの宣伝相の名称を題名にした『ゲッベルスと私』の背景はいうまでもなくこの時代の第三帝国だが、いたずらにセンセーションに逃げはしない。1933年、22歳で、思想的な理由からというより生活のためにナチ党に入党し、42年にヒトラーの片腕であるヨーゼフ・ゲッベルスの秘書となったごくふつうのドイツ人女性の記憶と語りをこの映画はたよりにする。

「第二次大戦というテーマは手垢がついたものでもあるわけです。いまさらこれか、もうすべてあきらかになったではないか、映画もテレビ番組もうんざりするほどあるじゃないか」。クレーネスの傍らにすわるフロリアン・ヴァイゲンザマーは本作の資金調達がかならずしも順調でなかったことを淡々とのべる。「スタイルとしてドキュメンタリーという方法を採る、さらに映画というメディアをもちいる、この点について理解を得るのは至難の業でした。はじめのうちはなかなか資金が集らなかった。結果からいえば、そのために強制力がかからず、自由に撮ることができたのですが」。

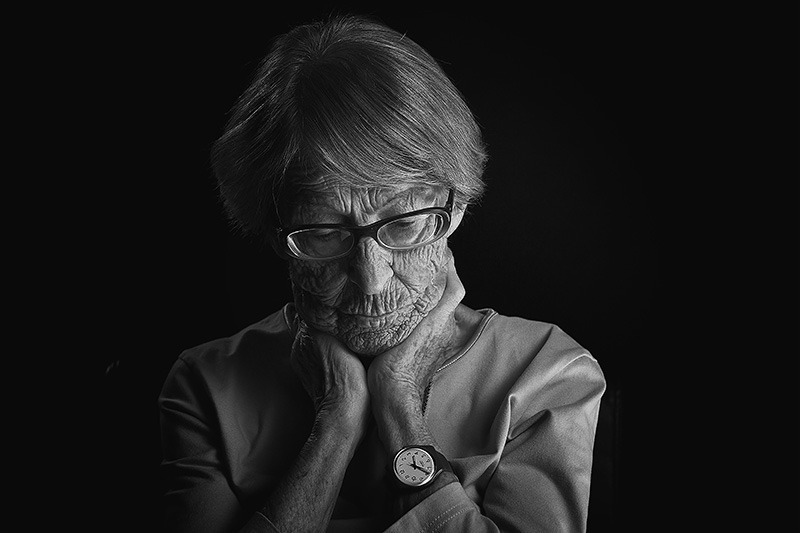

結果映画は当事者だけがかもしだす息のつまる緊張感と、子どものころ昔話に耳を傾けた祖父母たちがそうだったように、私たちの目の前にことばと身ぶり、彼女の存在そのもので時間をつみあげていく。ブラックボックス・フィルム&メディアプロダクションはそれを強調するかのようにモノクロームを基調の色に選ぶ、というより画面から色彩をおいはらうことで、そこに映る老嬢は無人の地にたたずむ一本の樹木のようになる。深い皺の一本一本は年輪のようでもあり、大地から十分な養分を吸いとれず立ち枯れたようでもある。映画はほとんどの時間を彼女の語りについやす、冒頭で彼女は彼女自身にしずかに問いかける。「私のやっていることはエゴイズムなのか」と。その内省はどこからきたのか、それ以前に彼女の「やったこと」とはなにか。ポムゼルは上述のとおり、第二次大戦がはじまって3年目の1942年にゲッベルスの秘書となった。ヒトラーはすでに国家元首として第三帝国のあまねく空間にその身体を浸透させていた。ゲッベルスは総統(フューラー)の側近としてあらゆるメディアをとおしたプロパガンダで国民の内面をあやつる国家の頭脳というより感情だった。作中でポムゼルはエレガントなスーツを着こなすものごしやわらかな上司であったゲッベルスがひとたび壇上に立つと激越な扇動者に豹変したのをおののきながら回想する。秘書の職に就いてまもない1943年2月18日、ベルリンのスポーツ宮殿で、ポムゼルはゲッベルスの演説に、彼の妻マクダのすぐうしろの席で耳を傾けていた。直前のスターリングラードの攻防戦に敗れ、やがて窮迫する状況を、ゲッベルスは国民を結束させてのりきろうともくろんだ。彼らを束にするのは感情である。スポーツ宮殿のゲッベルスの、のちに総力戦演説と呼ばれるスピーチでゲッベルスはボリシェビキへの不安を最後にはユダヤ人へとむすびつける。おそらくそこには1933年、首相に任命されたヒトラーがただちにとりかかったユダヤ人の公職追放、その2年後のニュルンベルク法、さらにその3年後の1938年11月のポグローム、すなわち「Kristall-nacht(ガラスの夜)」で決定的に奈落の底へ転がり落ちていくユダヤ人政策がもとはアーリヤ民族主義とシオニズムとの相対化をふまえ仮構した合意のもとにたちあらわれたことに由来するのではないか。おそるべきオーセンティシティが裏打ちする運命のようにとどめようもない状況。ポムゼルは彼女のユダヤ人の友人であるエヴァの暮らしぶりをとおしてそのことを、皮膜一枚とおした向こうに感じながらも目を瞑りつづける、この不作為こそ彼女のいうエゴイズムの正体だとすれば、それは当時のドイツ人だれしも例外的でなかったことも、「A German Life」の原題は暗示している。

ある日「夜明けに店を開くやいなや、どの通りの入口も武装した者たちに占められている」(カフカ「一枚の古文書」池内紀訳、白水社)のにも似た状況がふってわいたように出来するが、気づいたときに彼らは「すでに堂々と居すわって、みたところ日ごとに数がふえていく」「彼らはわれわれの言葉を解さないし、そもそも彼は言葉というものをもたぬらしい」――ユダヤ人カフカは原稿用紙数枚の掌編にこのようにしたためるが、むろんナチを意図したものではない。「しかし、外からやってくるこの死は、内から立ち現れてきた死でもある」とドゥルーズとガタリはカフカのこの小説を評していう(『アンチ・オイディプス 上』、宇野邦一訳、河出文庫)。内とは共同体の内側であるとともに個々のひとびとの内面でもあり、ハンナ・アーレントが喝破した「悪の陳腐さ」をもたぐりよせる。いやたぐりよせる必要さえない。それらはもとからそこにあったものなのだ。

あとはほんのすこし刺激するだけでいい。ゲッベルスはポムゼルが彼の秘書になる前、すでに地ならしを終えていた。ナチはガラスの夜の一年前、37年7月にミュンヘンで「大ドイツ美術展」と「退廃美術展」と題したふたつの展覧会を開催している。前者はドイツに冠たる芸術を集めたもので後者はそれとあいいれない「狂気、厚顔無恥、無能の産物」(「退廃美術展」開催時のアドルフ・ツィーグラーの開催の辞)作品を集めておりカンディンスキー、クレー、オットー・ミュラーなどもふくんでいるこの展覧会は終戦から半世紀経った1995年、その4年前にロスで開催した企画展を再編するかたちで日本でも「芸術の危機――ヒトラーと退廃美術展」として巡回したはずだ。私はたしかこの展覧会を当時通っていた学校のそばの宮城県立美術館に、題名に惹かれてみにいったのに、展示していたのが20世紀モダニズムを代表する作品の数々であったのに衝撃を受けた。もっとなんというか、ヒエロニムス・ボス風ないしソドムとゴモラ風の人間の退廃を描いた作品がならんでいると思いきや、うきぼりになっていたのはそれらの作品を「退廃」と名づけた思考の退廃だった。とはいえそれはナチに特有のことではないし芸術の政治利用という単純な構図におさめるべきものでもない。真正性は瑕疵を認めず、ツルツルの球体のような空間から基準を満たさない者は徹底的に排除する。開戦前に多くの芸術がドイツの地を去った。むろん去ることさえかなわない無数の市民がいた。利口にふるまえる者ならのりきることもできただろうか。そのときアートや文化に携わる人間はどのような行動をとるのか。とるべきか、という教条的な正義ではなく、どのようなことが思考できるのか、私はクリスティアン・クレーネスとフロリアン・ヴァイゲンザマーに以下のように問いかけた。

ナチは、ゲッベルスは文化を巧みに操作しました。なかでも映画は彼(ら)にとってもっとも有効なプロパガンダの道具でした。たとえばフリッツ・ラングはゲッベルスにナチ映画の制作の打診を受け、アメリカに亡命しました。『意志の勝利』や『オリンピア』を撮ったレニ・リーフェンシュタールはそのかわりをつとめたといえるかもしれません。ところが彼女はアートによる美学の追究を戦争責任と切り離し、スーザン・ソンタグもそれを1964年の『反解釈』所収の「様式 について」などで擁護しています。映像ないしアートを制作する側の倫理についておふたりは『ゲッベルスと私』の制作をとおしてどのように考えましたか。

フロリアン 倫理については映画、ことにドキュメンタリー映画については大きな問題です。リーフェンシュタールのいう美学が優先するという言い方は一面では正しいかもしれない。ところが映画はつねにべつな面をもっています。簡単にいえば、だれのためにつくっているのか、なぜつくるのか、それがなんの役に立つのか、どういう方向を向いているのか、それも映画の重要な構成要素です。リーフェンシュタールの美学が優先するということばはポムゼルさんのことばとも重なります。

――そのとおりです。

フロリアン 自分は自分のやるべきことを追求した、と彼女は当時の彼女の行為を正当化しています。ポムゼルさんについていえば世俗的な意味での利益が優先され、モラルを越えてしまったのです。ポムゼルさんはナチの行為をみないことで利益を優先した。リーフェンシュタールの問題が大きいのは、ポムゼルさんのように秘書の立場ではなくて、積極的に働きかける映画をつくってしまった、プロパガンダの一翼を担ってしまった、それは大きな問題です。子どもがとる姿勢を考えてみれば、おわかりになると思います。子どもは父親に叱られると耳をふさぎます。叱りつける声を遮断することでそれが存在していないと考えようとします。そういうようなところがポムゼルさんにあったようにリーフェンシュタールもおなじことをしたのではないかと私は思います。

クリスティアン リーフェンシュタールの場合はいろんな意味で功績もありました。その一方で彼女がつくりあげたナチ的なスタイルは日和見主義者の行為であり、彼らに捧げたもののなかでも最悪の部類に入るものです。

――ときに私たちがそういった状況にまきこまれたとき、私たちはどのように行動できるでしょうか。おふたりはリーフェンシュタールと同じ立場に立たされたとき、それを断る勇気はありますか。

クリスティアン 正直にもうしあげて、私がそのような立場に置かれるとき、どのように行動するかわかりません。目をそむけるかもしれない。おそらくそのようなことはないであろうと自分に期待はしていますが。大事なのは映画をつくるにあたり、そのようなことがあるかもしれないと観ているひとたちにつきつけることだと思います。それにたいしてみなさんも考えてください。正解はありませんが、考えて思いをめぐらせること、自分に問うてみてください。これがいちいばん大事だと思います。

フロリアン 私もまったく同じように考えます。大切なのは自分に正直であること。かなうならただしい判断ができるよう自分自身をよく観察しなければなりません。ポムゼルさんの時代は戦争という巨大な状況がありましたが、状況はかならずしも大きなものである必要はありません。現在の自分にたいしてそれを問う、日々それを考えているかが大切なのではないでしょうか。きょうはパーティだから考えるのをやめてそっちに行こう、それもまた現実です。大きなことばかりではなく、日常の細々したところにそういった考えをおよぼすことが大切なのではないでしょうか。

『ゲッベルスと私』をみて、最初におぼえ、みおえてからみじかくない時間がたったいまあらためて感じるのはその誠実さである。むろんショッキングな場面も少なくない。ポムゼルの語りのあいまには当時記録された幾多の映像をさしはさんでいる。ニュース映画、プロパガンダ映像ばかりではなくプライベート・フィルムもふくむ、戦時の日常を思わせる断片と目を背けたくなる凄惨な映像が背中合わせに、20世紀中葉の数年の人類史においても特異というほかない現実を伝えてくる。ブラックボックス・フィルム&メディアプロダクションはこれらの映像をアメリカ合衆国ホロコースト記念博物館所蔵のスティーヴン・スピルバーグ・フィルム&ビデオ・アーカイヴ・コレクションから未公開のものを引いてきたという。私は原稿のアップがおくれにおくれてしまったことをお詫びしつつ、公開期日もなかばをすぎ、それでもこれからこの映画をはじめて目のあたりにする、願わくは、より若い世代の方々のために、詳述は避けるが、数々のアーカイヴ映像と、昨年1月106歳でこの世を去ったブルンヒルデ・ポムゼルがのこした語りを前に、ひとはときに想像を絶する悪に手をそめる、というよりむしろ、悪において想像は逆向きに跳躍するが、逆流をのりきる術を私たちはまだ学びきっていない、そのようなことを、ナチが開発したサリンを地下鉄にまいた事件の首謀者が死刑になり、73回目の終戦の日を迎えようとしている東京のはやすぎる夏に思った。

(通訳=上田浩二)

予告編

ブラックボックス・フィルム&メディアプロダクションのクリスティアン・クレーネス(左)とフローリアン・ヴァンゲンザマー

松村正人

ALBUM REVIEWS

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes

- Beyoncé - Cowboy Carter

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow

- Jlin - Akoma

- Ben Frost - Scope Neglect

- Savan - Antes del Amanecer

- Rafael Toral - Spectral Evolution

- Kelela - RAVE:N, The Remixes

- Kim Gordon - The Collective

- serpentwithfeet - GRIP

- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks

- Philip Glass - Philip Glass Solo

- Royel Otis - Pratts & Pain

DOMMUNE

DOMMUNE