MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > VINYL GOES AROUND > MORE DEEP DIGGING “そこにレコードがあるから” > 時代を進めたメイン・ソースのサンプリング・ワーク(後編)

□Peace Is Not The Word To Play

山崎:前回の続きになりますが、まずB面の1曲目から。

水谷:このネタはMFSBの「T.L.C. (Tender Lovin' Care)」ですね。

山崎:これもカッコいい使い方をしていますね。イントロの部分を分割してる感じはすごいですね。

水谷:ゆったりした部分を使っているのにこんな疾走感のある曲に仕上げている。

山崎:イントロのビートはMilly & Sillyの「Getting Down For Xmas」を使ってます。

原曲もめっちゃカッコいいクリスマス・ソングですね。

水谷:この鈴の入ったビートの感じはラージ・プロフェッサーはよく使います。

山崎:この鈴が入ると疾走感が倍増するというか、勢いが出ますね。

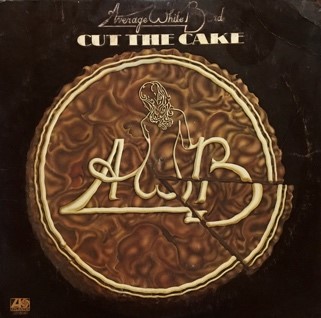

水谷:話が『Breaking Atoms』から脱線しますが、彼の手掛けたNASの「Halftime」でもこの感じを出してますね。そっちはAverage White Bandの「School Boy Crush」のビートですが。

山崎:De La Soulは「D.A.I.S.Y. Age」で同じ曲のギターのフレーズ入りを使ってますが、ラージ・プロフェッサーはよりネタ一発にならないような部分を使用し、そこに『Hair - The Original Japanese Cast Recording』の「Dead End」にフィルターをかけて重ねている。ここではベースラインを使用してますが、当時のサンプラーでできることを120%駆使してまとめる技がすごいですね。一つのトラックとして調和が取れています。

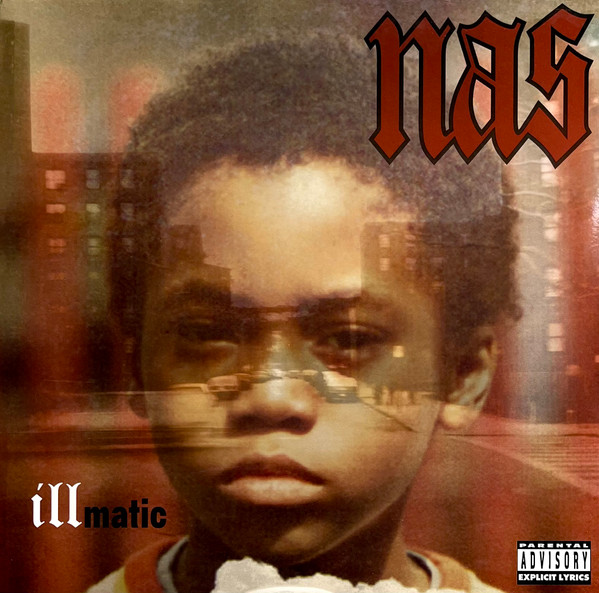

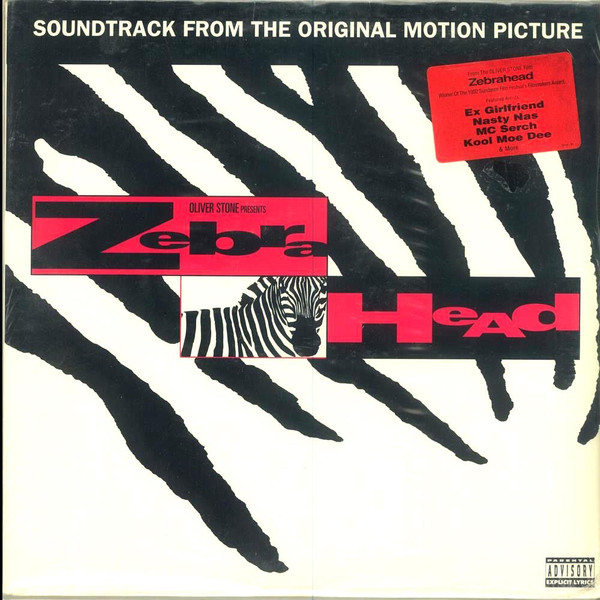

水谷:これはNASのデビュー・アルバム『Illmatic』リリース前の曲ですね。『Illmatic』にも入っていますが、『ゼブラヘッド』という映画のサントラに収録されている曲です。『Illmatic』についての解析もまたどこかでしましょう。

□Vamos A Rapiar

山崎:曲名はスペイン語ですね。意味は「ラップをしよう」です。

水谷:これはピート・ロックとの共作なんですよ。ピート・ロック主導のせいなのか、ネタをあまり重ねていないですが、ピート・ロックが活動を始めた初期の仕事です。

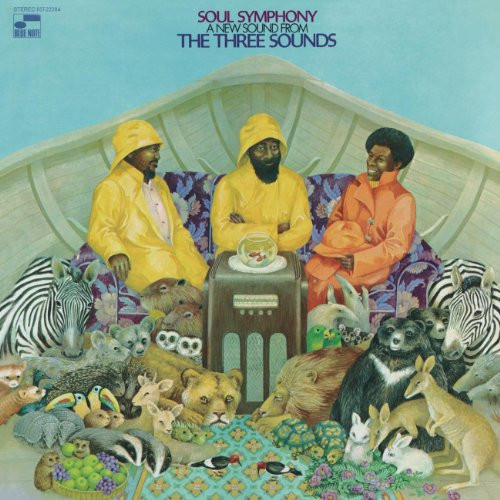

山崎:これはThe Three Sounds一発ですね。一番単純なサンプリング方法を使用した曲かもしれません。

水谷:ラージ・プロフェッサーは有名なネタであればあるほど原曲の形跡を残さないのですが、“分かりやすい”ネタをそのまま使っているのはこのピート・ロックとの共作だけ。でもピート・ロックもここでラージ・プロフェッサーから学びを得て、その後SP-1200(初期サンプラーの名機)の操作技術が向上するんですよ。

□He Got So Much Soul (He Don't Need No Music)

水谷:これはラージ・プロフェッサーにしては珍しい、ネタ一発な使い方の曲ですが、Lou Courtneyの「Hey Joyce」、1967年に7インチでリリースされた作品です。同時代ではこのネタを他に使っている人はいませんし、チョイスはずば抜けていますね。ここでも60年代ソウルをサンプリングしています。Main Sourceの特徴的な部分です。

山崎:確かに前述の「Vamos A Rapiar」と違って切り取り方にセンスを感じます。

□Live At The Barbeque

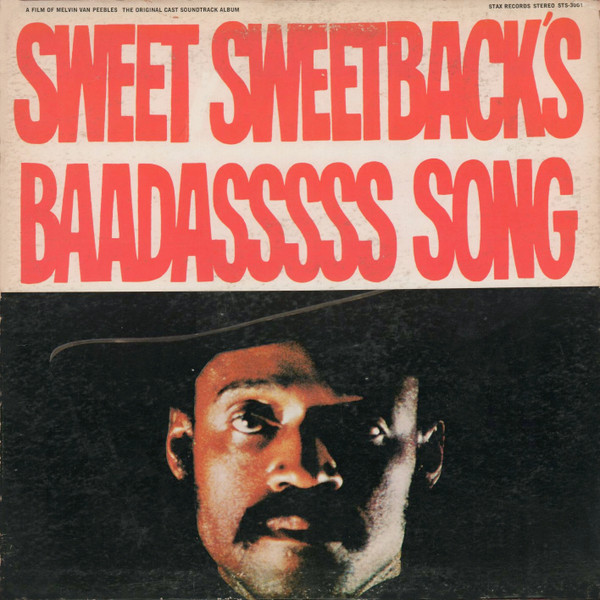

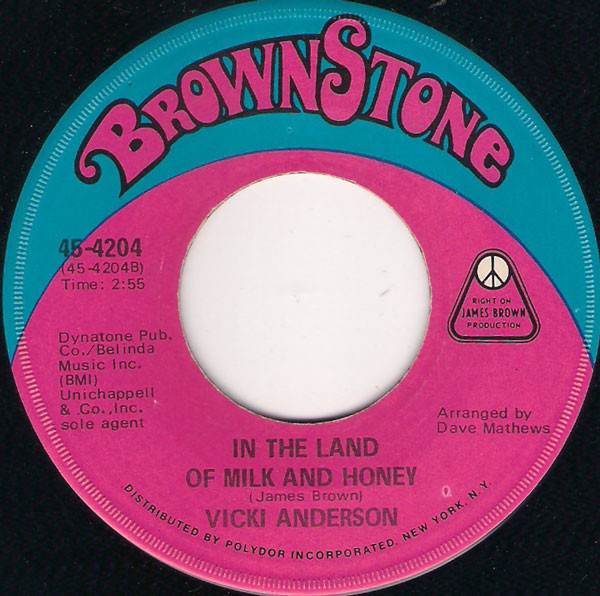

水谷:Melvin Van Peeblesの『Sweet Sweetbacks』のスキットのイントロからVicki Andersonの「In the Land of Milk and Honey」で始まる。

山崎:この始まり方も違和感がなく、スムースに切り替わる感じが印象的ですね。

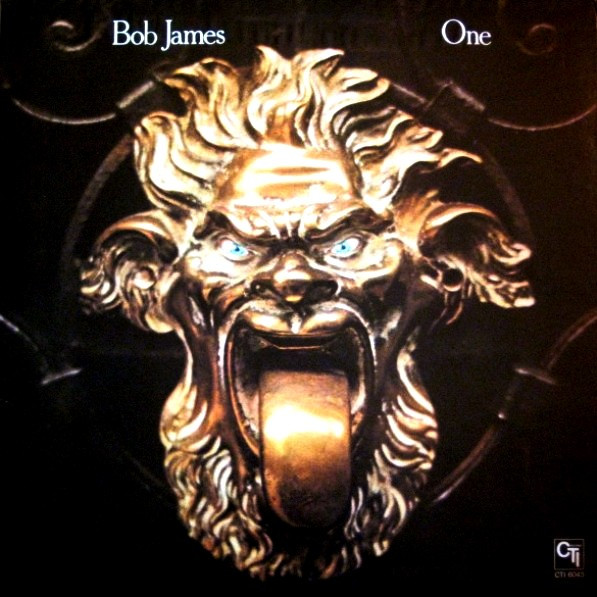

水谷:この曲はもちろんこのイントロの使い方も凄いのですが、もっと衝撃的だったのはビートが実はBob Jamesの「Nautilus」だったって事なんです。

山崎:サンプリング・ネタとしては古くから有名な曲ですよね。

水谷:そうなんですが、普通はあの有名なイントロを使いますが途中のブレイクを使用しています。ここでも他の人のやっていることとは違う事をあえてやっている感じがある。ラージ・プロフェッサーのプライドが垣間見えます。

山崎:これは全然Bob Jamesってわからないですね。けど確かにこのブレイクはかっこいい。そこに目をつけるのはさすがです。

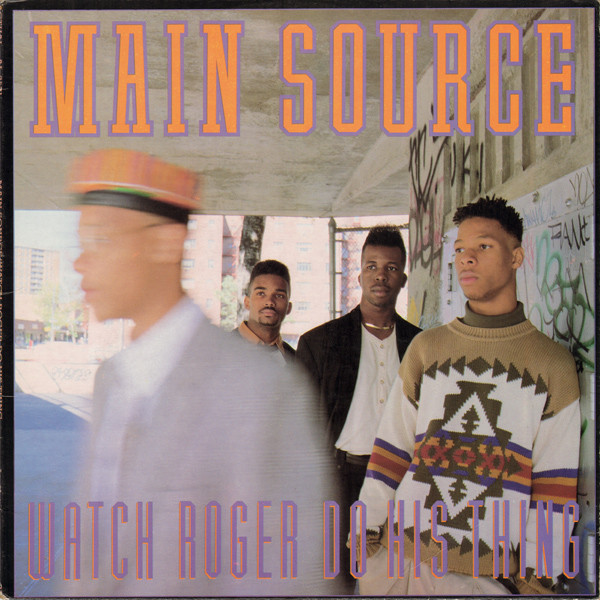

□Watch Roger Do His Thing

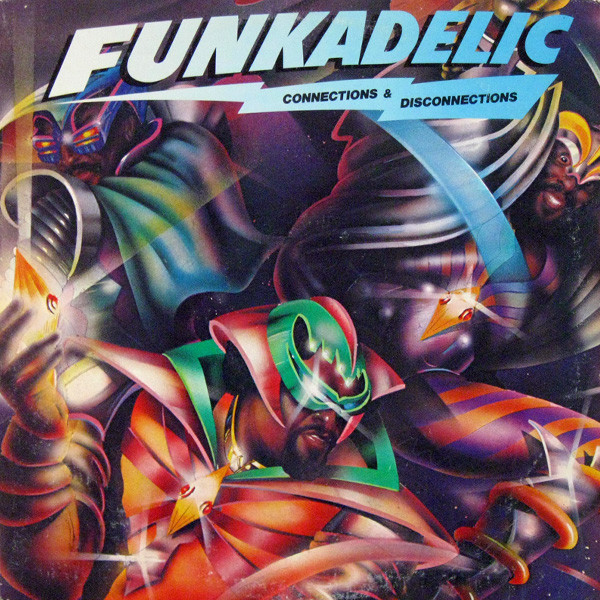

山崎:この曲はベースとオルガンは演奏していますね。ドラムはFunkadelicの有名なネタ曲、「You'll Like It Too」です。

水谷:このベースを弾いているアントンていう人がキーマンでして、本名、Anton Pukshanskyって言うんですけど、白人のロック系のエンジニアでレコーディング・スタジオの人だと思うんですけど、HIP HOP系では馴染みの深い人ですね。

山崎:確かにレコーディングのクレジットにも入っています。

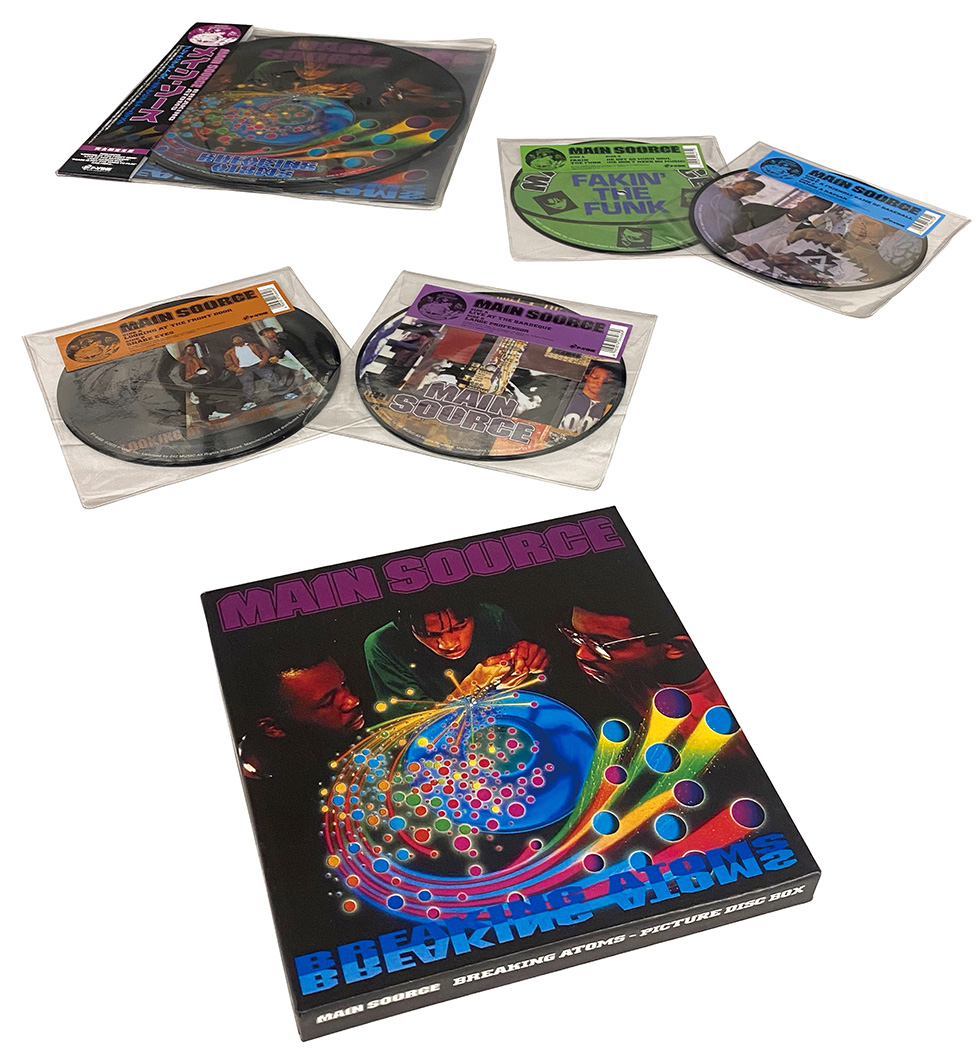

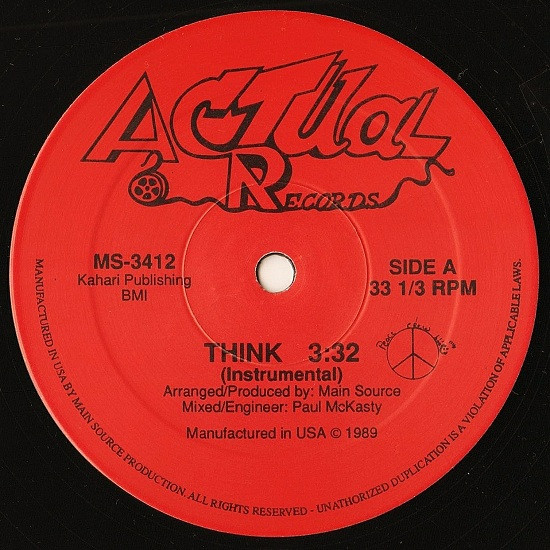

水谷:この曲はアルバムリリースの前にシングルで出ているんですよ。その前に「Think」と「Atom」という曲のカップリング・シングルが89年にリリースされていて、これはわりとランダムラップに近いサウンドなのですが『Breaking Atoms』には収録されていません。で、90年にでたこの曲が2ndシングル(B面は「Large Professor」)で、これらは全てActual Recordsからリリースされています。このレーベルは Sir ScratchとK-Cutのお母さんが経営しているレーベルです。Main Sourceの活動はこのお母さんがかなり主導権を握っていたようで、息子でないLarge Professorはその部分で揉めたことが原因で脱退したようですが。

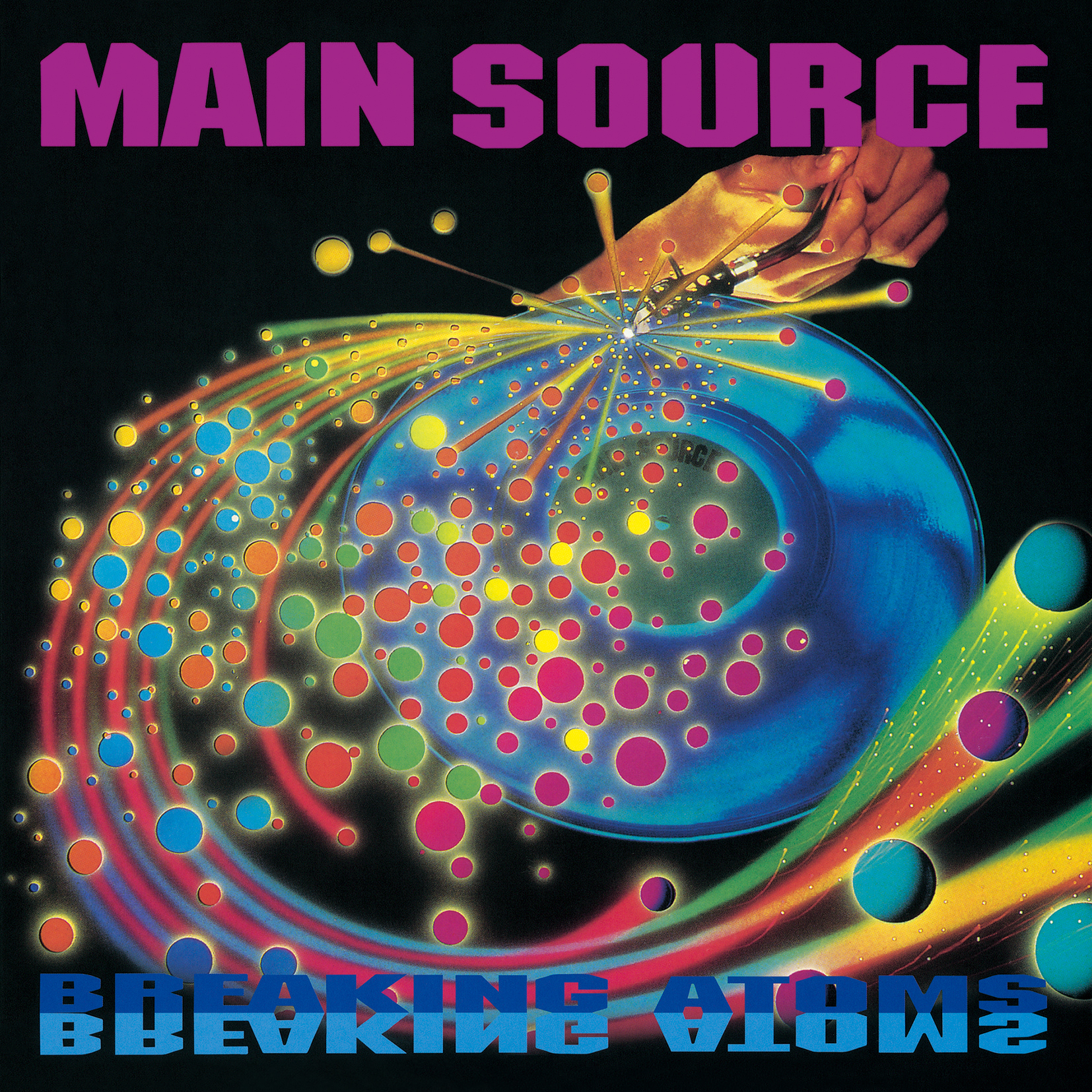

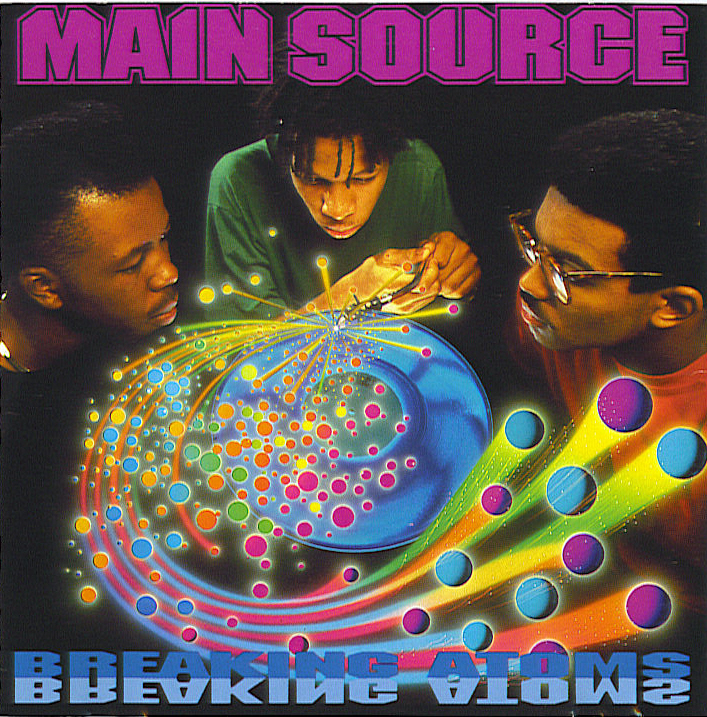

山崎:駆け足でBreaking Atomsの収録曲のサンプリングを解析しましたが、総じて言えるのは仕事が細かいってところですね。

水谷:ラージ・プロフェッサーはチョップ・サンプリングの先駆けかもしれません。チョップで有名なDJプレミアは、誰もラージ・プロフェッサーから影響を受けたって言っていないですが、時代を遡ると、この刻んだ感じはラージ・プロフェッサーが最初だと思います。そして重ねる技術や展開も上品で、音楽的です。

□Fakin' The Funk

水谷:それとラージ・プロフェッサー脱退前の超重要曲は「Fakin' The Funk」です。

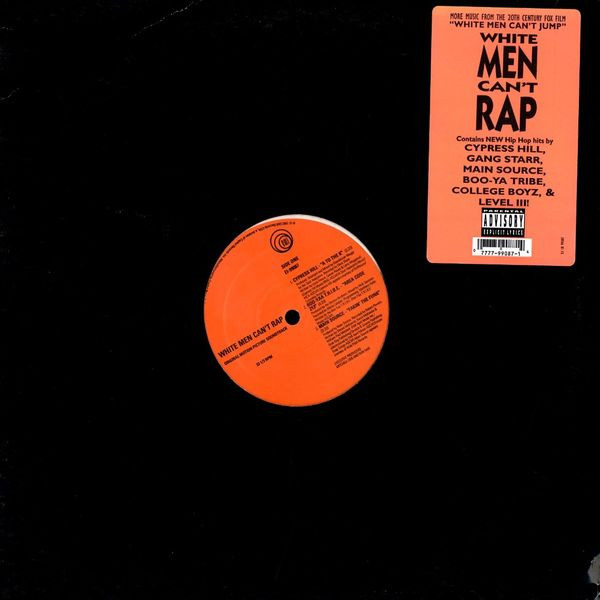

山崎:映画『White Men Can't Jump』のために作られた曲ですね。レコードはそのラップだけを集めた『White Men Can't Rap』に収録されています。

水谷:『Breaking Atoms』のリリース後に(シングルも)出たのですが、メイン・ソースの到達点は前述のNASの「Halftime」とこの曲かもしれません。

山崎:メイン・ソース・ファンにも人気の曲ですね。

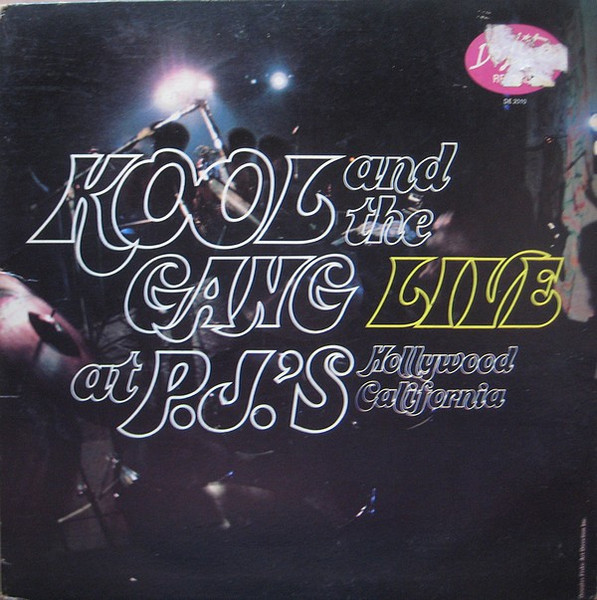

水谷:そうですね。この曲、Kool & the Gangの「N.T.」のサンプリングから始まりますが、「N.T.」の原曲を聴くとすごいところから取っているのがわかります。

山崎:普通に「N.T.」を聴いていてもそのまま流してしまいそうな部分ですが、ここをサンプリングしてループするとこんなにかっこいい。しかも一瞬使ってすぐに次のサンプル、The Main Ingredientの「Magic Shoes」に展開している。サンプリングって言わば既存曲のコラージュだと思うんですが、ひとつの曲として完成している。

水谷:常人ではできない組み合わせですよ。デタラメに組み合わせてもこんな曲は生まれない。この2つの組み合わせは簡単なようで、とてもハイレベルだと思います。もはや魔法です。

山崎:そして「Looking At The Front Door」でも触れましたが、やはりコーラスの使い方がうまい。

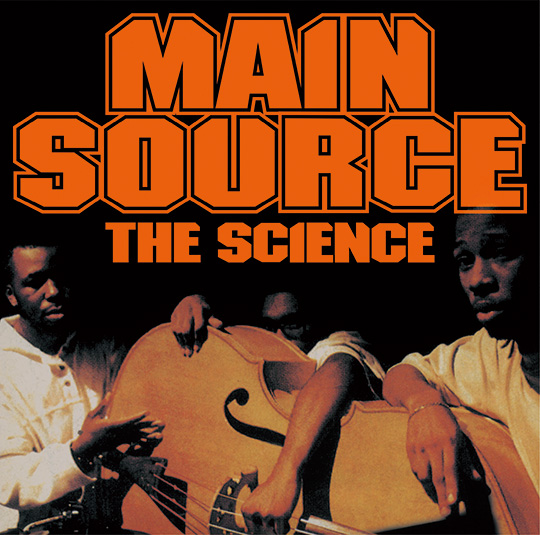

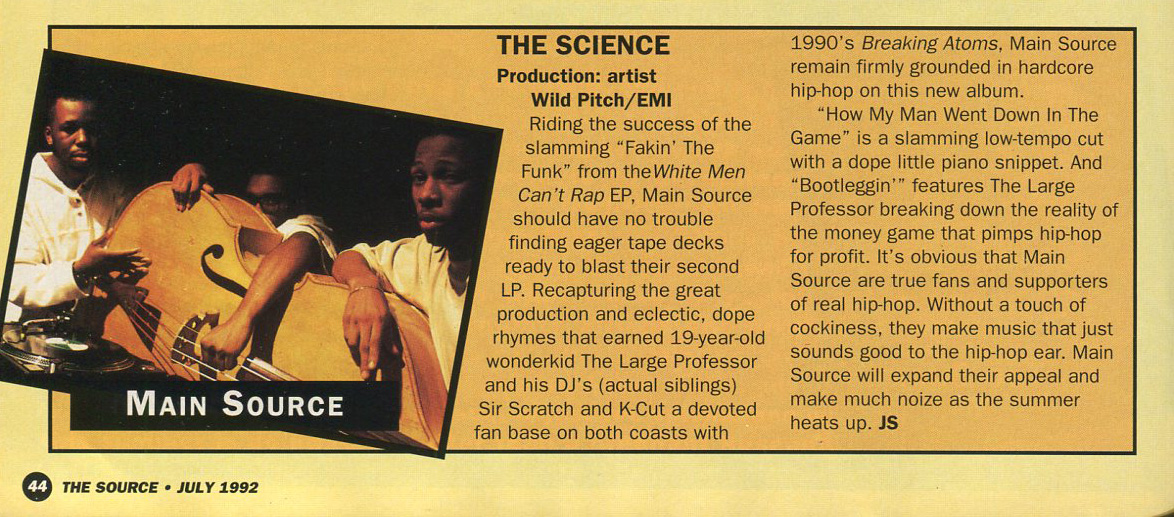

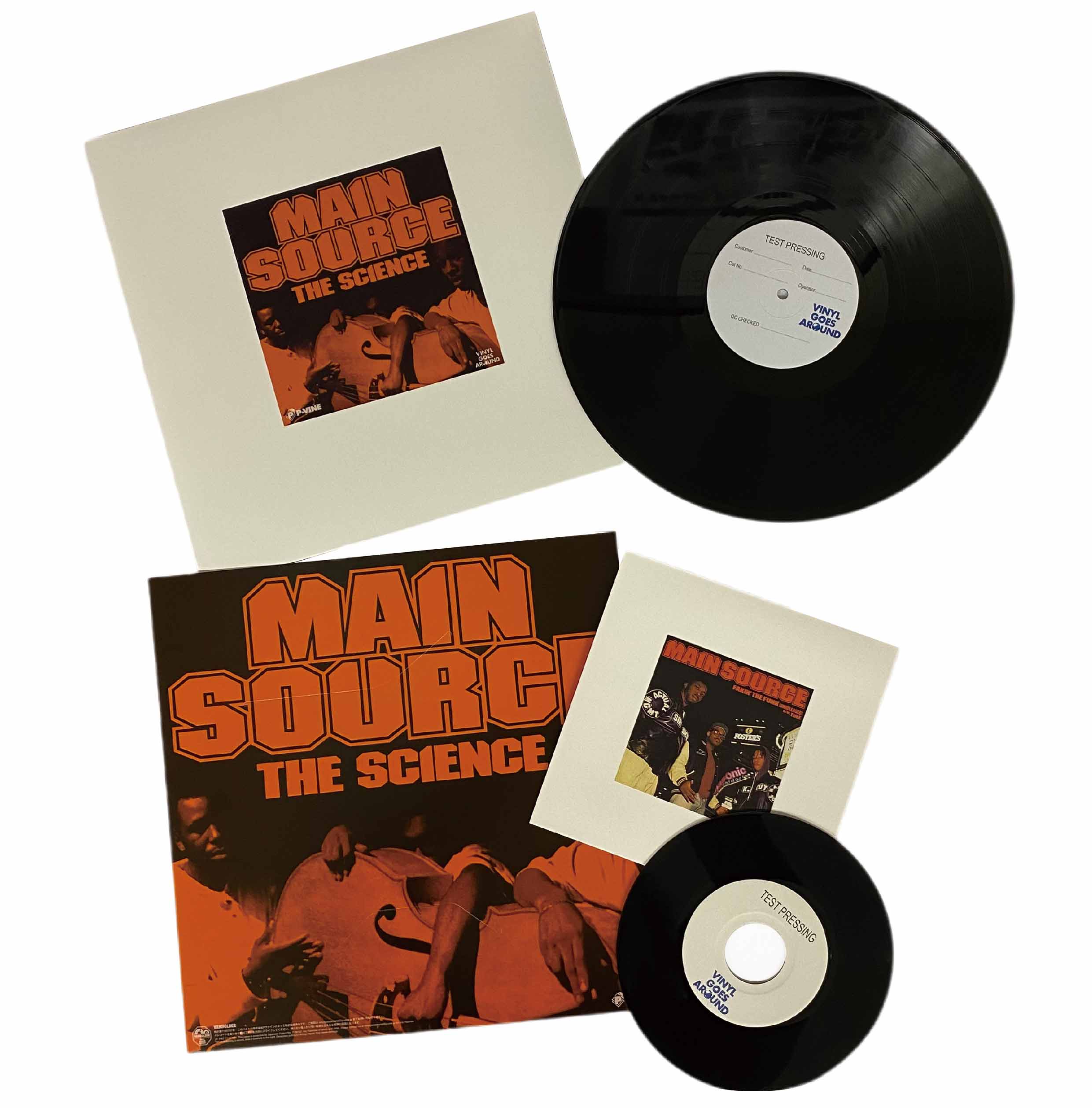

水谷:ラージ・プロフェッサーはこの後、メイン・ソースを脱退してしまうのですが、その直前に手掛けたのが『The Sceince』です。1992年の『The Source』に2ndアルバムのリリースについての記事が出たんですね。それを当時見て、気持ちが昂ったことを覚えています。でもお蔵入りになってしまった。

山崎:2023年のヒップホップ50周年に『The Sceince』がようやくリリースされた事は大きな話題になりました。そしてここでは「Fakin' The Funk」の別テイクが収録されていますが、ここではESGの「UFO」のイントロを使っています。この曲、ヒップホップのブレイクの定番曲で、回転数を45RPMから33 1/3RPMに下げて使用するのが、ヒップホップのセオリーですがその通りに使用しているのも良いですね(Ultimate Breaks & Beatsにもその回転数で収録されていることは有名)。

水谷:これを最初に聴いたときはテンションが上がりましたね。

山崎:シンプルな使い方ですが、その分ラップが前に出て、彼らはラップも素晴らしいことがよくわかります。

水谷:やはり全方位でレベルが高いんですよ、この頃のメイン・ソースは。もう後にも先にもこんなグループは出てこないかもしれません。

山崎:VGAでは『The Sceince』のテスト・プレスもごく少量ですが販売中です。このアルバムのサンプリング・ネタの解析も、いつかこのコーナーでしたいと思います。お楽しみに。

Main Source / Breaking Atoms

https://anywherestore.p-vine.jp/en/search?q=main+source

MAIN SOURCE / THE SCIENCE Limited Test Pressing

https://vga.p-vine.jp/exclusive/vga-5012/

リイシュー情報

- A.P.G. CREW - Takin' It To The Streets / Daily Routine

- ROY PORTER SOUND MACHINE - Party Time / Party Time(DJ Spinna edit)

- RON HENDERSON AND CHOICE OF COLOUR - Soul Junction

- MIGHTY RYEDERS - Evil Vibrations

- ROYAL FLUSH - Hot Spot

- Weldon Irvine - In Harmony

- WELDON IRVINE - Weldon & The Kats

- HILTON FELTON - A Man For All Reasons

- Takuya Kuroda - Rising Son

- Phil Ranelin - The Found Tapes Live In Los Angeles

DOMMUNE

DOMMUNE