MOST READ

- Dolphin Hyperspace ──凄腕エレクトリック・ジャズの新星、ドルフィン・ハイパースペース

- KMRU - Kin | カマル

- Deadletter - Existence is Bliss | デッドレター

- Squarepusher ──スクエアプッシャーのニュー・アルバムがリリース

- Free Soul × P-VINE ──コンピレーション・シリーズ「Free Soul」とPヴァイン創立50周年を記念したコラボレーション企画、全50種の新作Tシャツ

- Milledenials - Youth, Romance, Shame | ミレディナイアルズ

- R.I.P. Steve Cropper 追悼:スティーヴ・クロッパー

- ロバート・ジョンスン――その音楽と生涯

- Loraine James ──ロレイン・ジェイムズがニュー・アルバムをリリース

- Cardinals - Masquerade | カーディナルズ

- Jill Scott - To Whom This May Concern | ジル・スコット

- interview with Autechre 来日したオウテカ──カラオケと日本、ハイパーポップとリイシュー作品、AI等々について話す

- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー

- Laraaji × Oneohtrix Point Never ──ララージがワンオートリックス・ポイント・ネヴァーの来日公演に出演

- Columns 内田裕也さんへ──その功績と悲劇と

- xiexie - zzz | シエシエ

- Amanda Whiting - Can You See Me Now? + The Liminality Of Her | アマンダ・ホワイティング

- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界

- Columns The TIMERS『35周年祝賀記念品』に寄せて

- Cindytalk - Sunset and Forever | シンディトーク

Home > Interviews > interview with Jim O’Rourke - 私は音楽を楽しみのために作っているわけではありません(笑)

interview with Jim O’Rourke

私は音楽を楽しみのために作っているわけではありません(笑)

──ジム・オルーク、インタヴュー

90年代の黒沢清は、この点で他の追随を許さない存在でした。たとえば『蛇の道』とか『蜘蛛の瞳』といった作品のなかで彼は、並外れたやり方で時間の問題を扱っています。ひとつのイメージに結びつけられて見られていたものを再構成し、そのなかで生まれていた時間についての知覚を再構成すること、それが彼のやり方です。

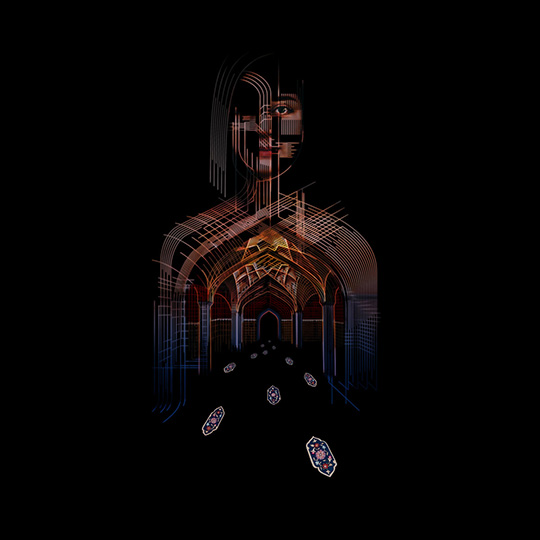

Jim O'Rourke sleep like it’s winter NEWHERE MUSIC |

■今回のアルバム『Sleep Like It’s Winter』のなかには、聴覚のぎりぎりの部分で聴こえてくるような音がたくさんありますね。音があらためて鳴りはじめるまでのすこしのあいだ、ほとんどまったくの沈黙(サイレンス)がおとずれることもあります。

J:うん、そうですね。80年代の後半とか90年代のはじめのころの、ごく初期の私の作品の多くには、かなりそういうものがありました。ですが若かったのもあって、まだほかの人のやり方を真似しているだけでした。私は沈黙を真似していたわけです(笑)。じっさい当時は真似したくなるようなものがたくさんあって、たとえば(ジャチント・)シェルチ(※Giacinto Scelsi/イタリア出身の現代音楽/電子音楽家)のやっていたことなんかは、大学時代ものすごくのめりこみましたね。あとは、やはりはまっていたリュック・フェラーリ(※Luc Ferrari/フランスの現代音楽/電子音楽家)の作品の多くのなかにある沈黙の意味について、真剣に考えてみたりとか。あと当時は、ハフラー・トリオとかP-16.D4(※80年代ドイツの電子ノイズ・プロジェクト)といったわけのわからないものもありました。ですが、ああいうものを本当に理解できるようになったのは、もっとずっとあとになってからでした。沈黙というのは、ラウドな部分と同じように、強弱法の一部なんです。じっさいに何かを聴く行為のなかでは、時間というものがいろいろなことを意味するものです。そして時間は、何かしらの音が流れているよりも、沈黙のなかでこそ、決定的なかたち知覚されるものです。だから沈黙とはそのまま時間でもあるといえると思います。できることなら私としては、沈黙の使い方によって、時間の知覚のされ方を拡張したいと考えてるんです──上手い具合にドラムのフィルインが入っているのと同じようなことですね。

■つまり沈黙は、作品の全体的なリズムとして機能しうるということですね。

J:そう、まさにそのとおりです。今回の作品を作るにあたって、もうひとつ何度も考えたのは、作品が「アンビエント」だからといって、あるいはパーカッションの要素とかそういったものがないからといって、そこにリズムがないわけではないということです。なので、リズムの役割とは何かとか、リズムがそれ自身を主張するにはどうしたらいいかとかといったことについても、かなり考えてみる必要がありました。沈黙というのもそういう問題の一部なんです。つまり、沈黙も音声上の句読法の一種で、カンマとか、ピリオドとか、あるいはセミコロンのようなものでありえるわけですよ。もちろんその前に何があって、そのあとに何がくるかも重要ですが、大事なのは、ピリオドやカンマのあいだにある違いに気づくことができるようになるということです。今回の作品には決定的な沈黙の瞬間がひとつあって、それはカンマとして機能しています。それともう一箇所、3つのピリオドが連続して出てくる箇所もあります。すくなくとも私としてはそんなふうに考えていますね。

■今回の制作をとおして、アンビエント・ミュージックのなかにもクリシェがあると思われましたか?

J:はい、それはもう完全にあります。これは制作をはじめる前からわかっていたことでもあります。というのも、私がアンビエント・ミュージックを聴かない理由は主にそれですからね。ようするに、本当に多くのアンビエントの作品がメジャー・セブンス・コードで、ハーモニーが重要視されているものばかり──つまりどうやってそれでハーモニーを生みだすかを考えているものばかりだったわけです。あとは、メジャー・ナインスもすごく多い。パーフェクト・フィフス以外では、アンビエント・ミュージックのなかで、このふたつがハーモニーをかたちづくるもので、それをつかってどうやってハーモニーを作るかが、アンビエントの問題だというわけです! 私としてはむしろ、倍音に近いものを生みだしたかったので、ハーモニーは欲しくありませんでした。ドローン風のやり方の場合、本当に問題になるのは倍音で、ハーモニーではないからです──とはいえ、こういうことは制作を進めながらその場で気づいていったことですけどね。記憶しているかぎり、失敗したヴァージョンはすべて、このふたつが混ざりあってしまっているようなものです。一度録音が終わってしまうと、ミックスの作業のあとであらためてそれを聴いたのはマスタリングのときだけで、だから、作品がどんなふうなのかは、いまはもう忘れてしまっているところがあるんですよね。失敗したものからはとても多くのものを学びましたが、できあがったものから何か学んだかといえば、ちょっと心もとないですね。答えが見つかったというより、次の問いが見つかった感じというか。これはいつものことで、ようするに私は、答えを信じてはいないんです。ある問題の解決というのは、さらに次の問いへと続いていくべきだと思っています。

■まるで特定のジャンルで制作している映画監督みたいですね。あなたは、こんなふうに選ぶわけです。「あの定型を使ってすこし遊んでみようかな。いやそれとも、いっそあの定型をめちゃくちゃにしてみるのもいいな」と。

J:それはとてもよくできた喩えですね。というのも、若いときの私は、音楽なんかよりもずっと、そういうタイプの映画監督に影響されたんですよ。いつか映画監督になりたいとずっと思っていました。ですがそれには金がかかりすぎるし、だいたいどんなふうに生きていかなきゃならないかわかってしまって、けっきょく実現はしませんでしたけどね。ロバート・アルドリッチとか、リチャード・フライシャーみたいな監督には本当に影響されました。彼らは、そうしたジャルルの定型という檻のなかに身を置いているにもかかわらず、ほんとうにいろんなことをやっているんですよ。そういうところを見るのが好きでした。ウィリアム・フリードキンなんかは、私のスーパーヒーローです。本当に好きですね。『L.A.大捜査線/狼たちの街』のような映画がジャンルの決まりごとをどう扱っているかを見ると、まったく驚くべきものがありますよ。いまでは真正面からこちらを睨みつけてくるその特大サイズのポスターを持っているほどです。さっきいった制作についての考え方は、ほかの何にもまして、本当に、映画に由来しているものなんです。とにかく映画からはいろんなアプローチの仕方を学びました。

■たしかに、かなり簡潔なまとまりのなかでストーリーが語られるポップ・ミュージックと比べると、たったひとつの要素がアルバム全体にまで拡張されたようなものであるアンビエント・ミュージックは、より映画的なリズムのなかで展開していくものかもしれませんね。

J:そうですね。構造についていえば、ほかの芸術の形式と比較したとき、音楽が雄弁には伝えることのできないものとして、時間を後ろむきに扱うことが挙げられると思います。音楽が時間を変えられるとしても、それは何かしらの参照軸を作ることをとおしてのことです。音楽が形式的な構造をもってはじめて、つまり構造的な参照軸やメロディーによる参照軸をもってはじめて、それが可能になるわけです。ですがもしそれが、たんに何かを思いだされるだけなら、時間を再構成したことにはなりません。90年代の黒沢清は、この点で他の追随を許さない存在でした。たとえば『蛇の道』とか『蜘蛛の瞳』といった作品のなかで彼は、並外れたやり方で時間の問題を扱っています。ひとつのイメージに結びつけられて見られていたものを再構成し、そのなかで生まれていた時間についての知覚を再構成すること、それが彼のやり方です。そんなふうにして、たったひとつのイメージからでさえ時間についての知覚を変えてしまうのです。視覚芸術にはこうしたことが可能ですし、いうまでもなく文章を書くことでもそれは可能です。だけど、それほど雄弁な仕方でそうした問題を扱うツールが、音楽にはない。かなり不器用なかたちでしかできないんです。私が大学のころから興味をもってきたのは、そうしたことです。シュトックハウゼンとか、ああいったものについて学んでいたのも、そういう問題に興味があったからでした。一連の「モメンテ」作品を制作していたシュトックハウゼンには、つねにこの問題があった。60年代から70年代にかけて、シュトックハウゼンのような作曲家たちは、音楽のなかに時間の問題をもちこんだわけです。とはいえ、じっさい驚くような成果も生まれてはいますが、いずれにしても上手くいっているとはいえないと思います。時間の問題は、音楽というジャンルのなかでいまだに問われるべきものとしてありますし、私もそれについて多くのことを考えつづけています。そしてこの問題を定期的に思いださせてくれるのは、やはり音楽よりも映画なんですよね。

ちょっと馬鹿げた例ですが、若いとき、毎年『裸のランチ』を読んでいて、読みかえすたびに、本についてよりも自分自身について学んでいることに気づいたんです。本が変わるのではなく、自分自身が変わっているのがわかったわけです。いうまでもなく本の内容が変わることはない。書かれてることは以前から変わらないですからね。

■あなたは以前、音楽を制作するにあたって、定期的に自分自身を妨げるものを生みだすんだとおっしゃっていましたね。

J:いまはかつてほどではないですね。たしかにいまより若いころは、そんなふうにすることが必要だと考えていました。なんというか、いまは自然に自分自身を失敗させることができている感じです。ことさらに意識してやっているわけではなくて、私の脳がそういうふうに働いているということですかね。若いころはそうしなければいけないと思っていたわけですが。若いころといえば、そのころはまだ制作に使ういろいろな道具がなかったじゃないですか。あれは素晴らしいことですよ。道具ばかりが増えすぎてしまうのは本当に最悪なことです。道具を持てば持つほど、できることは少なくなっていく。「ああしたものには触れずにおこう」と考えることは、それ自体具体的な制約になりますからね。じっさい、この作品に使われている楽器は3つだけです──あ、失礼、4つですね。短波ラジオを楽器と見なすなら4つです。

■この作品ではどなたかとのコラボレーションはありますか? それともすべてご自分で?

J:私だけです。ドラムを入れてもらおうかという計画もあったんですが、実現はしませんでした。だから、ハードディスクのなかが、使わなかったドラム入りのヴァージョンでいっぱいになっていますよ(笑)。

■いまは地方にお住いなわけですが、引っ越されたことは作品に影響を与えているのでしょうか?

J:以前より制作に集中するようになったことですね。集中力を途切れさるものがあまりないので。20代前半の感じにすごく近くなっていると思います。何日も徹夜なんてこともあるくらいで。テープ・マシンをもって部屋にひきこもって、あとはもうノンストップで作業したり。いますぐにまたやりたいかといわれたらそうでもないですが、ともかくこのところは、もう一度そんな心構えをもつことができるようになりました。これは長い間できていなかったことです。

■あなたは「ジム・オルーク」という名義で幅の広い音楽をプロデュースされていますが、とくに日本では、「今回はこういうプロジェクトで、こういう感じの音なんだ」というような理解がはびこっているように思います。前に私の友人がライヴをやったんですが、終わったあとに、会場のマネージャーがこんなふうにいったんです。「うーん、これなら3つの別のバンドに分けてやるべきだな」。

J:そうですね。それはとても還元的な考え方です。そしてそういう考え方はたしかに、ほかのどこよりも日本のなかで共有されてしまっているものかもしれませんね。

■以前あなたは、アーティストの仕事を、バラバラなものとしてではなく総体として考えるには、いまは厳しい時代になっているとおっしゃていましたね。

J:はい、音楽の場合はその傾向がより顕著だと思います。たとえば、誰かが「ヒッチコック」といったとします──この場合ひとは、自分の好きなひとつかふたつの映画のことをいっていて、「ヒッチコックの作品」全般についていっているわけではない。こういうことが音楽の世界で一般的なものになってしまっているんですよ。というのも、音楽の世界は、そうした社会的で政治的な考え方とはっきりと結びついているからです。でも、それをどう考えるかというよりも、何よりもまず商品として存在せざるをえないポピュラー・ミュージックの分野では、そういうふうに考えるひとはそれほど多くはありません。好きか嫌いかという話とは別に、フランク・ザッパは例外的な見られ方をしている人物ですね。だいたいいつもロック・バンドと一緒にレコードを制作していたにもかかわらず、ひとは「フランク・ザッパの作品」全体について考えています。あとは、たとえばボブ・ディランのような人物もそんなふうに考えられていますね。だけどいずれにしろ彼らは例外で、一般的にはそうではない。

■では、ご自分の音楽のなかには、つねに回帰するようなテーマがあるとお考えですか?

J:まったくそう思いますね(笑)! どれも同じですよ。本当に同じことをやっているだけです。ピカソ本人だったか、別の誰かだったかが、ピカソの作品についていったことと同じです。「何度も何度も、ただ同じ絵ばかりを描いている」って。

■『シンプ・ソングス』のようなアルバムと、今回の『Sleep Like It’s Winter』のようなアルバムとの関連性についてはどうお考えですか? あるいはカフカ鼾の『Nemutte』のような作品との関連についてはいかがでしょう?

J:私が作った、ということでしょうかね(笑)。冗談のように聞こえるかもしれませんが、ある意味で、その質問にたいする答えとしてはこれがベストだと思います。私がやろうとしていることのある側面が、ほかのものよりもよりはっきりと出ているということはあるかもしれませんが、いずれにしてもそれは、どのアルバムにも含まれていることだと思います。

■私の聴いたかぎりでは、それぞれの作品をつなげているのは、要素が移りかわっていくときに聞こえてくる多様なレイヤーの存在ではないかと思うのですが。

J:『The Visitor』という作品は聴いてもらえましたか?

■ええ。とはいえ、じつは今日はじめて聴いたのですが。

J:あの作品がたぶん、いちばん上手くいったものだと思います。いろいろ改善するべきとことはありますが、やってみたいと思っていた音楽にいちばん近いのはあれです。あれはもう全体が、いまおっしゃったような要素の移りかわりにかかわっているものですね、本当に──クレイマーなら、「あっちにいったりこっちにいったりしてどうしようもねえ!」って叫ぶところですよ(※クレイマーとは、『となりのサインフェルド』というアメリカのコメディ・ドラマでマイケル・リチャーズが演じている登場人物。彼が下着をブリーフからボクサーパンツに変えたら、陰嚢が揺れてまったく最悪だよ、というシーンから)。だけどそういう移りかわりについては、理論の上で考えるわけではないんです──つまり、「よし、このへんでちょっと雰囲気を変えてみよう」というふうに考えたりするわけじゃない──理論にもとづいたアイデアとか実践じゃなくて、じっさいにいろいろな要素を一緒にするときに、たいていの場合ああいうかたちになる、ってことなんですよ。絨毯を織るような感じですね。上手いアナロジーかどうかはわかりませんが、ようは、自分のやったことを音楽をとおして見せびらかすべきじゃない、っていうことです。全体をひとつにまとめるという部分に注目して見るなら、よくできた絨毯ていうのは、作り手の技術が、全体から受ける印象よりも悪目立ちしていないものであるべきですよね。だから、音楽制作のなかでいちばん難しいもの──それは作為を隠すことです。作為は隠されるべきです。この点は私にとって、本当に、ものすごく重要なことですね。

■いまおっしゃったようなことは、ずっとあなたの制作の鍵になるものだったわけでしょうか?

J:ずっと考えていたことですね。いつからそんなふうに思うようになったのかは思いだせませんが、かなり若いころからそう考えていました。たぶん、そうですね……91年とか92年ごろ、それが生みだしているはずのもの以上に作品を過剰に飾りたてる習慣から抜けだしたころからだと思います。作為を隠すこと自体が、なくてはならない制作の一部なんです。制作の大部分は、それを隠すことにある。それを殺してしまうために命を与えなくてはならないものがあるわけです。いっている意味がわかってもらえますかね?(笑)

■たしかに、最近のあなたの作品を聴く楽しみのひとつに、繰りかえし聴いているうちに、まったく別なものとして聴こえてくるということがありますね。

J:それを聞いて思いだしたことがあります。前にもいったことですが、私にとってすごく大事なことで、いまおっしゃったことに真正面から関係することです。高校生のころ、家から200ヤードくらいのところに映画館があって、毎日のようにかよっているうちに、だんだんとタダでいれてくれるようになったんです。だから本当に毎日かよっていたんですが、そんなかである日、やっぱり映画にいこうとすると、父がいうんです。「あの映画はもう観たじゃないか。なんでまた観にいくんだ?」。そこで私は答えんたです。だいたいこんな意味のことでした。「たくさんのひとが、たとえば1年とかそのくらいの月日をかけて、自分の人生をその映画を作るために捧げているんだよ。2時間でそれが全部理解できるなんてふうに考えるほど傲慢なことはないじゃないか」。映画の素晴らしいところは、たとえばこういうところです。いい映画ほど、その表面にすべてがあらわれることはない。コースのディナーみたいに、なんでもかんでも目の前に給仕してくれるわけではないわけです。見る者が自分から掘りさげる必要があるし、そういった共鳴がなければ機能しないものがそのなかにはある。これはとても大事なことだと思います。時間をかければかけるほど、共鳴する部分は増えていくんですよ。ちょっと馬鹿げた例ですが、若いとき、毎年『裸のランチ』を読んでいて、読みかえすたびに、本についてよりも自分自身について学んでいることに気づいたんです。本が変わるのではなく、自分自身が変わっているのがわかったわけです。いうまでもなく本の内容が変わることはない。書かれてることは以前から変わらないですからね。それもまた若いときの、とても印象ぶかい思い出のひとつですね。

■いまのお話はきっと、何かに入りこんでいく自分なりの道を見つけるために、余白になるような部分をもっておくことが大事だという話ともいえるかもしれませんね。私の場合、ボウイに興味をもつまでにものすごく時間がかかったんですが、それは彼のことを「古典的なロック」と決めてかかってしまっていたからでした。だけどそんなレッテルは邪魔なものでしかなかった。ボウイの作品にはとても多くの入り口があって、だんだんと自分にあった入り口がわかっていったんです。

J:わかります。私の場合は、何年か前のキース・ジャレットですね。ECMは大好きで──とくに70年代のECMはずっと聴いてきたものでもあるので、もちろん彼のことは知ってはいましたし、好きだろうなとは思っていて、レコードも聴いてみるべきだと思っていました。それにいうまでもなく彼は、その世界におけるとても優れた人物で、しかもそれは、昨日今日の話ではないですからね。ですが最終的に彼のことがよくわかるようになったのは、本当にこの2、3年なんです……。

■わかります。私がいいたいのは、入り口のドアはひとつじゃないということです。たくさんのドアがあって、私は自分自身のドアを見つけなくてはいけなかったわけです。

J:そうですね。きっかけになるようなひとつのドアがあるべきで、一度それを開けてしまえば、ほかのものは関係なくなってしまうんだと思います。それはちょうど……(笑)いやすみません、なんだか急にジェネシスの曲(※おそらく“The Chamber of 32 Doors”のことと思われる)のことを思いだしてしまった、申し訳ない!

■ジェネシスの名前を出したからって謝ることはないですよ!

J:いえ、ジェネシスの名前を出したからといって謝るつもりはありません! 私ほどのジェネシス・ファンはそうはいないはずです──もちろん、ピーターが在籍していたころの話ですけどね。『眩惑のブロードウェイ』はいまでもずっと好きなアルバムです。それにしても、昔はジェネシスの名前を出したからって気まずい思いをすることなんてなかったんですけどね。

■「ジェネシスの名前を出したからといって謝るつもりはありません!」 いい言葉です。このインタヴューを締めくくるのにぴったりかもしれませんね。どうもありがとうございました!

序文・取材:イアン・F・マーティン(2018年6月27日)

| 12 |

Profile

Ian F. Martin

Ian F. MartinAuthor of Quit Your Band! Musical Notes from the Japanese Underground(邦題:バンドやめようぜ!). Born in the UK and now lives in Tokyo where he works as a writer and runs Call And Response Records (callandresponse.tictail.com).

INTERVIEWS

- interview with Shinichiro Watanabe - カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由 ──渡辺信一郎、インタヴュー

- interview with Sleaford Mods - 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 ——痛快な新作を出したスリーフォード・モッズ、ロング・インタヴュー

- interview with bar italia - バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る

- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) - パーティも政治も生きるのに必要不可欠 ──ニーキャップ、来日直前インタヴュー

- interview with Chip Wickham - スピリチュアル・ジャズはこうして更新されていく ――チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with NIIA - 今宵は、“ジャンル横断”ジャズ・シンガーをどうぞ ──ナイア、インタヴュー

- interview with LIG (Osamu Sato + Tomohiko Gondo) - 至福のトリップ体験 ──LIG(佐藤理+ゴンドウトモヒコ)、インタヴュー

- interview with Kensho Omori - 大森健生監督、『Ryuichi Sakamoto: Diaries』を語る

- interview with Lucrecia Dalt - 極上のラテン幻想奇歌集 ——ルクレシア・ダルト、インタヴュー

- interview with Ami Taf Ra - 非西洋へと広がるスピリチュアル・ジャズ ──アミ・タフ・ラ、インタヴュー

- interview with Jacques Greene & Nosaj Thing (Verses GT) - ヴァーシーズGT──ジャック・グリーンとノサッジ・シングが組んだ話題のプロジェクト

- interview with Kassa Overall - ヒップホップをジャズでカヴァーする ──カッサ・オーヴァーオール、インタヴュー

- interview with Mat Schulz & Gosia Płysa - 実験音楽とエレクトロニック・ミュージックの祭典、創始者たちがその歴史と〈Unsound Osaka〉への思いを語る

- interview with Colin Newman/Malka Spigel - 夏休み特別企画 コリン・ニューマンとマルカ・シュピーゲル、過去と現在を語る

- interview with Meitei - 温泉をテーマにアンビエントをつくる ──冥丁、最新作を語る

- interview with The Cosmic Tones Research Trio - アンビエントな、瞑想的ジャズはいかがでしょう ——ザ・コズミック・トーンズ・リサーチ・トリオ

- interview with Louis and Ozzy Osbourne - 追悼:特別掲載「オジー・オズボーン、テクノを語る」

- interview with LEO - 箏とエレクトロニック・ミュージックを融合する ――LEO、インタヴュー

- interview for 『Eno』 (by Gary Hustwit) - ブライアン・イーノのドキュメンタリー映画『Eno』を制作した監督へのインタヴュー

- interview with GoGo Penguin - ジャズの枠組みに収まらない3人組、これまでのイメージを覆す最新作 ――ゴーゴー・ペンギン、インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE