MOST READ

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- interview with Mount Kimbie ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- 『成功したオタク』 -

- Jlin - Akoma | ジェイリン

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- Mars89 ──自身のレーベル〈Nocturnal Technology〉を始動、最初のリリースはSeekersInternationalとのコラボ作

- bar italia ──いまもっとも見ておきたいバンド、バー・イタリアが初めて日本にやってくる

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Ben Frost - Scope Neglect | ベン・フロスト

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 | 対談:ジェフ・ミルズ × 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- みんなのきもち ――アンビエントに特化したデイタイム・レイヴ〈Sommer Edition Vol.3〉が年始に開催

- KARAN! & TToten ──最新のブラジリアン・ダンス・サウンドを世界に届ける音楽家たちによる、初のジャパン・ツアーが開催、全公演をバイレファンキかけ子がサポート

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- 忌野清志郎 - Memphis

- Jungle ──UKの人気エレクトロニック・ダンス・デュオ、ジャングルによる4枚目のアルバム

- Savan - Antes del Amanecer | サヴァン

Home > News > RIP > R.I.P. 遠藤ミチロウ

最初に聴いたのは「スターリニズム」という7インチだった。報道では、「遠藤ミチロウはパンク・ロックのゴッドファーザーと呼ばれている」などと書かれているが、どうなんだろうか。

というのも、スターリンが登場したときはUKではパンクはすでに過去のもので、「スターリニズム」がリリースされた1981年においてはポストパンクすらも過渡期を迎えようとしていた。この年PiLは『フラワーズ・オブ・ロマンス』を発表し、ジョイ・ディヴィジョンの残党がニュー・オーダーを始動させている。ザ・スペシャルズが最後の力を振り絞って「ゴーストタウン」を出して、ザ・レインコーツがセカンドを、ニュー・エイジ・ステッパーズが最初のアルバムを発表している。パンクが終わり、アンチ・ロックンロール主義的なポストパンクが沸点に達しているときに、「スターリニズム」の1曲目に収録された“豚に真珠”のパンクのクリシェ(常套句)というべきサウンドに、1977年に逆戻りしたかのような錯覚を覚えたのも致し方ない。が、と同時に、それが日本人が体験できなかった1977年のUKを追体験したいという憧れなどから来ているものではないことも、高校生だったぼくにもわかっていた。

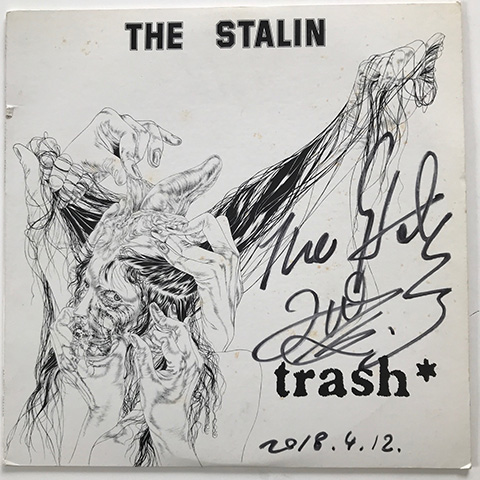

1982年にリリースされたスターリンの最初のアルバム『trash』は、いわばメタ・パンク・アルバムである。異様さのなかに喜びを見出そうとするパンク・ロックの一要素を拡大し、陳腐であることを逆手に取った作品で、しかもそれは素晴らしい反復によるドライヴ感と遠藤ミチロウにしか書けない独特の歌詞と、そしてある種独特の妖艶さをも有している。

「全テノ革命的変態諸君!!/我々の日常ハ/ドブノ中デ御飯ヲブチマケル/食エナイモノヲ食アサル」

60年代の政治的抵抗や70年代のパンクへの共振と嫌悪と自虐が混ざり合ったその言葉は、タブーに挑戦するというUKパンクからの影響の日本における実践でもあったし、日本のアングラ・フォーク(ないしはエログロナンセンス)とパンクとの接続でもあった。ファンの女の子たちが嬉しそうに「ブタのキンタマ/ウシのクソ/世界の便所」とリズミカルに歌っていた光景をいまでも覚えている。時代はバブル期に差し掛かろうとしていたが、自分たちが生きている場所が「便所」ぐらいに思っていたほうが気が楽だった。

ぼくが最初にライヴを見れたのは、『Stop Jap』を出す直前ぐらいの横浜のライヴハウスでの演奏だった。高校の同級生といっしょに行って、ステージから何か飛んでくるぞとこわごわ後方で見ていたのだった(そして本当に飛んできた)。

昨年の春、三鷹の喫茶店で初めて遠藤ミチロウさんにお会いする機会があった。すでに膠原病を患っており、片足が麻痺しているといって松葉杖で階段を上っていた。ぼくは戸川純さんのミチロウさんについて書いた原稿を渡し、なぜか宇川直宏の話になり、ほかにも1時間ほど話したと思う。

「“メシ食わせろ”って、いまこの時代のなかで聴くとむちゃくちゃ切実に聴こえますよね」と言ったら、「本当にそうだよね」と静かにうなずかれていた。「“Stop Jap”とかもね」、ミチロウさんはすかさずそう付け加えた。

それからぼくは、自分の日本の音楽に対する関心は欧米からの影響と自らの土着性とをどう折り合いを付けるのかという点にあることを話したら、「そう、土着性なんだよ」とやや語気を強めて言った。その話しっぷりのなかには、さあいままさに自分がやらんとする挑戦への情熱が込められていたように感じられた。

UKにおける重要なパンク・バンドと同様に、結局のところスターリンもまた自らが築き上げた破壊の美学に自らが縛られていくことなる。が、しかし先駆者とはそういうものだ。スターリンが登場する以前のパンク/ニューウェイヴ系のライヴハウスは、どちらかといえば文化系のにおいが強いところだったが、スターリンのライヴには街でぶいぶい言わせてそうな兄さんがたも多く集まるようになっていた。女の子にも人気があったし、Tシャツに黒いジーンズという安上がりのパンク・ファッションを普及させもした。そう考えると日本においてパンクをメジャーに引き上げたのはたしかに遠藤ミチロウとスターリンだったのだろう。それはしかしパンクが終わったあとのパンクの一形態であり、パンクが日本に土着化した第一歩でもあった。

あー、ハラが減った。さあ、みんなで“メシ食わせろ”を合唱しよう。

野田努

野田努、松村正人

| 12 |

NEWS

- tofubeats──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- Mars89──自身のレーベル〈Nocturnal Technology〉を始動、最初のリリースはSeekersInternationalとのコラボ作

- KARAN! & TToten──最新のブラジリアン・サウンドを世界に届ける音楽家たちによる、初のジャパン・ツアーが開催、全公演をバイレファンキかけ子がサポート

- KRM & KMRU──ザ・バグことケヴィン・リチャード・マーティンとカマルの共作が登場

- Tashi Wada──LAの作曲家、タシ・ワダの新作が〈RVNG Intl.〉よりリリース

- Loraine James / Whatever The Weather──ロレイン・ジェイムズの再来日が決定、東京2公演をausと蓮沼執太がサポート

- Speed Dealer Moms──ジョン・フルシアンテとヴェネチアン・スネアズによるコラボ・プロジェクトが再始動

- Chihei Hatakeyama & Shun Ishiwaka──アンビエント/ドローン・アーティストの畠山地平とジャズ・ドラマー石若駿によるコラボ作が登場

- KAPSOUL──LA拠点のビートメイカー、キャップソウルのアルバムにB.D.、仙人掌、ダドリー・パーキンス、ジョージア・アン・マルドロウらが参加

- Brian Eno, Holger Czukay & J. Peter Schwalm──ブライアン・イーノ、ホルガー・シューカイ、J・ペーター・シュヴァルムによるコラボ音源がCD化

- Gastr del Sol──デヴィッド・グラブスとジム・オルークから成るガスター・デル・ソル、アーカイヴ音源集がリリース

- Sadistic Mika Band──サディスティック・ミカ・バンドの豪華ボックスセットが発売

- Larry Heard——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- Jeff Mills──戸川純参加の新作が配信で先行リリース、CDとLPの発売も決定

- Prins Thomas──ノルウェーからプリンス・トーマスが来日、大阪BAR IncとRainbow Disco Clubに出演

- GROOVETUBE FES,’.24──九十九里浜で音楽を味わうフリー・フェス、サニーデイ・サービス、Summer Eye、Sugar Plant、MEGA X、Strip Jointら出演

- CYK & Friends 2024──東京のハウス・コレクティヴによるパーティが5年ぶりに復活

- JULY TREE——神泉にある、音楽をテーマにしたギャラリーが一周年

- る鹿──坂本慎太郎作詞、山本精一作曲/プロデュースの最新シングルが7インチ化、リミックスは冥丁

- Ichiro Tanimoto──〈みんなのきもち〉創始者によるデビュー・アルバムが上海の〈Genome 6.66 Mbp〉からリリース

R.I.P.

- R.I.P. Damo Suzuki- 追悼:ダモ鈴木

- R.I.P. Wayne Kramer(1948 - 2024)- 追悼:ウェイン・クレイマー

- R.I.P. Amp Fiddler- 追悼:アンプ・フィドラー

- R.I.P. Shane MacGowan- 追悼:シェイン・マガウアン

- R.I.P. Ahmad Jamal- 追悼 アーマッド・ジャマル

- R.I.P. Mark Stewart- 追悼:マーク・スチュワート

- R.I.P. Wayne Shorter- 追悼:ウェイン・ショーター

- R.I.P. 鮎川誠

- R.I.P. Tom Verlaine- 追悼:トム・ヴァーレイン

- R.I.P. Yukihiro Takahashi- 追悼:高橋幸宏

DOMMUNE

DOMMUNE