MOST READ

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- Rafael Toral - Spectral Evolution | ラファエル・トラル

- 『成功したオタク』 -

- Bobby Gillespie on CAN ──ボビー・ギレスピー、CANについて語る

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- ソルトバーン -

- Claire Rousay - a softer focus | クレア・ラウジー

Home > Reviews > Album Reviews > James Blake- Assume Form

「他者を自分と融合させること」木津毅

ジェイムス・ブレイクとワンオートリックス・ポイント・ネヴァーという2010年代の方向性を決定づけたふたりのエレクトロニック・ミュージック・プロデューサーが深く交わったのが『Age Of』というアルバムだったが、『Assume Form』は『Age Of』以降を強く意識させる作品だ。それは他者の受容の問題においてである。ことブレイクに関して言えば、ファースト・アルバム『James Blake』の頃から自己の像をどうやって結ぶかということが主たるテーマになっており、いっぽうはベリアルに代表されるゴーストリーな響きのアンダーグラウンドのエレクトロニック・ミュージック、いっぽうはジョニ・ミッチェルに代表されるメランコリックでパーソナルなソウル・ミュージックの両方から照らされる光の重なるところにどうやって自分を置くかという試みだったと思う。その、どこか寄る辺ないひとりの青年と向き合うことがジェイムス・ブレイクの音楽を聴くことであった。2010年代はもしかしたら1960年代を凌ぐほどのアイデンティティ・ポリティクスの時代だ(った)と感じるが、ディケイドを通してブレイクのプロダクションがアンダーグランドからメインストリームにまでスムーズに行き渡ったのは、逆説的に、個々のアイデンティティが強く問われる時代にあってそれが判然としない人びとや越境せざるをえない人びとの無意識を捉えたからではないだろうか。『James Blake』のジャケットで彼の像は悲しいほどにブレていた。そしてブレイクは、アルバムを重ねるほどに内省を深めていくことになる。コラボレーション曲やカヴァー曲が収録されていたとしても、ほとんどがぐっとジェイムス・ブレイク側のサウンドに寄せられたものであって、彼の音楽の向かう先はどこまでも自分自身だった。

そうしたブレイクの混乱したアイデンティティにおける自己探求が極点に達したのが昨年のシングルで、本作にも収録された“Don't Miss It”だろう。近い時期に発表されたシングル“If the Car Beside You Moves Ahead”がどこか彼のポスト・ダブステップ時代を彷彿させるものだったことから、それに対して“Don't Miss It”は彼のシンガーソングライター的側面を強調した曲だと分析されたが、よく聴けばそんな単純なものではなかったことがわかる。メロウなピアノ・バラッドのピアノの和音や歌声は微細に複雑に加工されており、ピッチはつねに不安定で、音色はアンクリアだ。そして、ほとんど偏執的に繰り返される厭世に満ちた言葉。その壊れてしまったソウル・ミュージックの孤高は、数多くのフォロワーすら置き去りにする響きを有していた。きわめて端正に歪められた音で綴られる外界に対する拒絶感は、彼が世界に自己を開け放つのをついに諦めてしまったかのようにさえ思えた。しかし同じ曲でブレイクは、聴き手(と、おそらく自分自身)に向かってこう告げるのである。Don't miss it、やり損なうな、と――。

そして『Assume Form』は、その地点からダイナミックに他者を歓迎するものとなった。その飛距離がどうやって達成されたかはわからない。が、少なからず『Age Of』での経験が反映されているのではないかと僕は考えている。ほとんどコントロール・フリークだと自分を分析していたダニエル・ロパティンが、しかし他者の存在や意見を受け入れることで新たなサウンド・イディオムやテーマを手にする様をブレイクは見ていた。ラップ・ミュージック周りで多くの仕事をこなしてきたブレイクが、本作でトラップ・シーンを代表するメトロ・ブーミンやトラヴィス・スコットを迎えていることはさして驚くことではないが、モーゼズ・サムニーをフィーチャーしたメトロ・ブーミンとの共作“Tell Them”において中近東を思わせる旋律が聴こえてくることには鮮烈な印象を受ける。あるいは、ネオ・フラメンコ・ポップのニュー・スターであるロザリアをフィーチャーした“Barefoot in the Park”において、ふたりがフラメンコを経由した情熱的なメロディをユニゾンするだけで胸を打つものがある。ここでは、これまでの「ジェイムス・ブレイク」に由来しない音や旋律が生き生きと息づいている。

そのロザリアが「フラメンコ界のリアーナ」だと評されているように、サウンドのアイデンティティをやすやすと越境する存在がブレイクに力を与えたのではないだろうか。モーゼズ・サムニーが自身の作品においてチェンバー・ポップとソウル・ミュージックを両立させているように、いま、冒険的な音を鳴らしているのはマージナルな領域に挑んでいるミュージシャンだとブレイクがここで確信しているように感じられるのである。結果として、ゲストを迎えていないトラックにおいてもブレイクは新たなサウンドを模索しており、ほとんどドリーム・ポップのようなユーフォリアが漂う“Can't Believe the Way We Flow”などは、フィーリングも含めてこれまで聴いたことのない「ジェイムス・ブレイク」である。

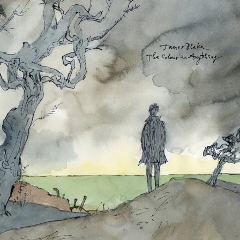

これまでの手法を洗練させ、彼らしい陰影を深めた“Don't Miss It”のような曲が収録されているいっぽうで、“I'll Come Too”や“Power On”のようなドリーミーでスウィートなナンバーもあることに対して、散らかった作品だとする向きがあるのも理解できる。だが、それらが両立していることこそがこのアルバムの達成である。プライヴェートな恋愛の幸福が本作に強い影響を与えているそうだが、そんな風に彼個人が経験した「他者を自分と融合させること」がダイレクトに表現に出現するその思いがけない素直さが、ジェイムス・ブレイクの核心なのではないかと思う。「サッドな青年のメランコリックな歌」というレッテルを貼られることにうんざりしたという彼は、アイデンティティの混乱やナイーヴさを抱えたままで、より広い世界に自身を解放した。ここには、その頼りなくも感動的な一歩が刻まれている。ジャケットの彼はもうブレていない。

クロージング、“Lullaby for My Insomniac”はそのタイトル通り、過去の自分に向けた子守唄だ。それを生み出したのは「きみ」の存在に他ならない――「もしきみが眠れないのなら、僕が起きていよう/僕もいっしょに起きていよう」。そこでは、メランコリーと安らぎがどこまでも親密に共存している。

木津毅

ALBUM REVIEWS

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes

- Beyoncé - Cowboy Carter

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow

- Jlin - Akoma

- Ben Frost - Scope Neglect

- Savan - Antes del Amanecer

- Rafael Toral - Spectral Evolution

- Kelela - RAVE:N, The Remixes

- Kim Gordon - The Collective

- serpentwithfeet - GRIP

- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks

- Philip Glass - Philip Glass Solo

- Royel Otis - Pratts & Pain

- Lost Souls Of Saturn - Reality

DOMMUNE

DOMMUNE