MOST READ

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- interview with Toru Hashimoto 選曲家人生30年、山あり谷ありの来し方を振り返る | ──橋本徹、インタヴュー

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- Jlin - Akoma | ジェイリン

- 『成功したオタク』 -

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- interview with Mount Kimbie ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 | 対談:ジェフ・ミルズ × 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- みんなのきもち ――アンビエントに特化したデイタイム・レイヴ〈Sommer Edition Vol.3〉が年始に開催

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- Beyoncé - Renaissance

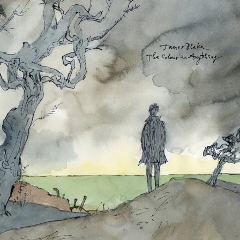

Home > Reviews > Album Reviews > James Blake- Assume Form

応答と追悼と拒絶小林拓音

たしかに「トラップ以降」というのはある。いまのメインストリームにたいしどのような態度をとるかというのは、ポスト・ダブステップの文脈に出自を持つブレイクにとってある種の踏み絵のようなものだろう。だから、メトロ・ブーミンと共作した“Mile High”や“Tell Them”が脚光を浴びるのは仕方のないことではあるのだけれど、しかし序盤に配置されたこれら2曲は本作の核を成すものではまったくない。

前者においても後者においても、トラヴィス・スコットやモーゼズ・サムニーの声は、たんにブレイクのそれとは異なるものとして呈示されているにすぎない。ブレイクの声がそれらゲストの声とは別個のものとして存在しているという、まさにそのことこそが肝なのだ。トラップのリズムもこれまでのブレイクのイメージを裏切るための道具のひとつであり、つまりそれは他の手段でも構わなかった。じっさい“Tell Them”ではオリエンタルな旋律とヴァイオリンがその役を担っている。弦の存在感は続く“Into The Red”にも持ち越されているが、ここでも中国的ないし日本的な旋律が曲全体の支配権を握っており、さらに中盤以降ではストリングスがそこはかとなくケルティックな風を誘い込んでもいる。

決定的なのは“Barefoot In The Park”だろう。アルバムに違和をもたらすロザリアのスペイン語とフラメンコ由来と思しきリズムの導入はまず間違いなくブレイクの新機軸だし、そして“Into The Red”と同様、背後では加工された音声が小さな唸りをあげている。

この唸りはアルバム後半において増幅される。“Can't Believe The Way We Flow”では、ザ・マンハッタンズの肉感的であるはずのR&Bコーラスが極端にエディットされ、亡霊のように楽曲にとり憑いている。このサンプルの活用法は完全にベリアル由来のもので、似たようなことはアンドレ3000が素晴らしいラップを聴かせる“Where's The Catch?”や、モリコーネの並走者たるブルーノ・ニコライの劇伴をサンプリングした“I'll Come Too”でも試みられているが、後者ではあたかも時間を巻き戻したり押し進めたりすることの比喩であるかのごとく、ぐりぐりとメトロノームの針を回すような音が差しはさまれてもいる。

とりわけ注目すべきは昨年シングルとしてリリースされ大いに話題となった“Don't Miss It”だろう。ここでは幽霊的なサンプルに加え、ブレイク自らの声までもがグリッチーに変成させられており、彼がいま何をもっとも気にしているのかを教えてくれる。

かつてベリアルのヴォーカル・サンプリングを「オリジナル版の存在しないダブ・ヴァージョン」と表現した批評家のマーク・フィッシャーは、そのような時間の顚覆によって切り拓かれた地平のうえで、じっさいに歌い上げることを選択してしまったブレイクの試みを、事後的にオリジナル版を作成する営みと捉え、鋭い診断を下している。

ブレイクのレコードを時系列に沿って聴きかえしてみると、まるで幽霊がだんだんと物質的な形式を身にまとっていく(assume material form)のを聞いているような気分になる。あるいはデジタルな媒質(digital ether)が(再)融合して生まれた曲を聞いている気分といってみてもいい。

──『わが人生の幽霊たち』(五井健太郎訳、273頁)

これはブレイクにとってかなり重みのある指摘だったのではないだろうか。彼はその後、この判定を推し進めるかのようにシンガーソングライターとしてのあり方に磨きをかけ、3枚目のアルバムを送り出すことになるわけだけれど、4枚目となる本作においてそのSSW的佇まいはさらに深みを増している。前回の共同作業者がリック・ルービンという大物だったのにたいし、今回の相棒が気心の知れたマウント・キンビーのドミニク・メイカーであることも、ブレイクの内省の深化を考えるうえで見過ごすことのできないポイントだ。

だが、しかし、にもかかわらずこのアルバムで際立っているのは、前半におけるワールド・ミュージック的なものへのアプローチであり、後半におけるベリアル由来の声の変成なのである。新たな実験と過去の総括との同衾──ここでわれわれは冒頭に配置された1曲、すなわちアルバムのタイトルに採用された“Assume Form”へと立ち戻らねばなるまい。

僕は 形をとろうと思う/仮想の媒体を捨てて

(I will assume form / I'll leave the ether)

“Assume Form”(高間裕子訳)

間違いない。これはマーク・フィッシャーにたいする応答である。ブレイク周囲のスタッフは関連を否定しているようだが、一度このリリックの秘密に気がついてしまうと、他の曲における二人称もすべて、とはいかぬまでもほとんどがフィッシャーを指示しているように思えてくる。「しくじるなよ、僕のようには」という“Don't Miss It”のメッセージも、最終曲“Lullaby For My Insomniac”のリリックが過去のブレイクを慰める内容になっているのも、これまで不明瞭だったアートワークの被写体が今回は明らかに「形をとっ」ているのも、フィッシャーの批評を受け止めたうえでなお己が道を突き進むという、ブレイクの並々ならぬ決意表明にほかならない。

シンガーソングライターというあり方は手放さずむしろそれを加速させながら、他方でフィッシャーの批評と死に応えるために同時にとらねばならなかった選択肢、それがいわゆるワールド・ミュージック的なものへの接近であり、ベリアル的なものの再召喚だったのだ。前進と、反省。ようするにこのアルバムはブレイクなりのフィッシャーにたいする追悼であり、そして、これからの彼の旅路にフィッシャーが幽霊となってとり憑くことを拒絶する、お祓いの儀なのである。

小林拓音

ALBUM REVIEWS

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes

- Beyoncé - Cowboy Carter

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow

- Jlin - Akoma

- Ben Frost - Scope Neglect

- Savan - Antes del Amanecer

- Rafael Toral - Spectral Evolution

- Kelela - RAVE:N, The Remixes

- Kim Gordon - The Collective

- serpentwithfeet - GRIP

- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks

- Philip Glass - Philip Glass Solo

- Royel Otis - Pratts & Pain

- Lost Souls Of Saturn - Reality

DOMMUNE

DOMMUNE