MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

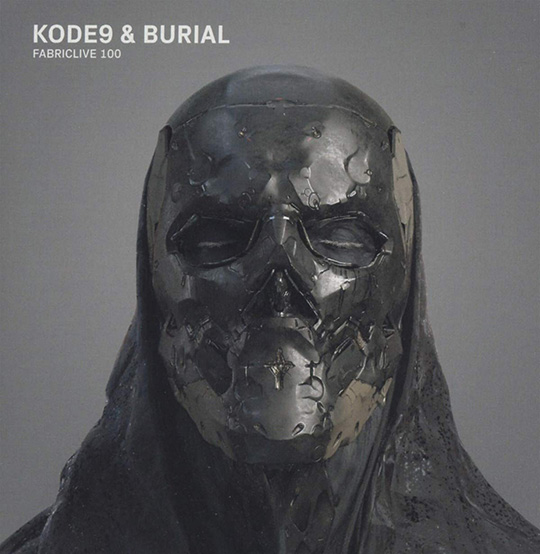

Home > Reviews > Album Reviews > Kode9 & Burial- Fabriclive 100

たぶんその解釈は正しい。スポンサー付きの牙を抜かれたレイヴからは死んでも見えないところ。ぼくは見ている。1992年にその場所にいたから。いまは亡きもの、思い出として。だが、その場にいなかったひとたちも想像して継承する。多少オリジナルとは別モノになろうが、時間を経ている分、文化としての辛酸も舐めている分、より本質を際立たせることができるかもしれない。よりコントラストは上がるだろう。ベリアルがまさにそうだった。その解釈はある意味正しい。Jungle Buddhaによる初期ハードコア・ジャングル、“Drug Me”がドロップされるとき、ぼくはこのミックスCDが意図するところを理解したし、ぼくの記憶も巻き戻しされる。

たとえばゴールディーの『タイムレス』というアルバムがある。ジャングル(ドラムンベース)の最高潮の瞬間を祝福するものとしてのあまたの賞賛によって見えづらくなっているが、この作品は光よりも影が多いアルバムだ。じつは暗い作品で、ジャングルが初期から抱えている拭いがたい暗さを継承しているアルバムだ。

1992年〜1993年の時点で、ジャングルのシーンはメディから見下されていた。クラブ系メディアがちやほやしていたのはバレアリック/プログレッシヴ・ハウスのシーンだった。やたらハードで、やたらラガで、しかもダークで、洗練とはほど遠いジャングルはせいぜい警察の天敵になるのが関の山だった。“Drug Me”という曲は、まあ曲名も曲名だが、いわゆるパーティ・ピープルも真っ青な、ジャングルにおけるもっともダークな部分が露呈したトラックだ。そしてこれをいまあらためて聴くとベリアルの原型であることがわかる。

極論を言えば、クラインもオーケーザープもフットワークも、あるいはなぜか2曲も入っているルーク・スレイターも、このミックスCDにおいてはツマミのようなものだろう。後半には、(三田格が大好きだった)Friends, Lovers & Familyによる“The Lift”というトラックが待っている。まだイリーガルなアンダーグラウンド・レイヴが生きていた時代のテクノ系ブレイクーツのヒット・シングルのB面曲だ。そのトラックの後には、BPMのピッチ合わせなどクソ食らえとでも言わんばかりの強引なぶっ込みでミックスされるAK1200によるラガ・ジャングル、ディジタルのリミックスによる戦闘的なハードコア・ヴァージョンが待っている。

それでいい。そこはスマートなハウスがかかる小綺麗なクラブなんかじゃない。DJもMCもダンサーもレイヴァーも、そこにいるほぼ全員がすでに時間の感覚を失っているのだ。彼らは週末が待ち遠しいのではなく、週末という概念などなくなってしまえと思っている。

このCDには、全体的にチリノイズがかかっている。中古レコードの目安で言えば、VGクラスのノイズ。あたかも古く亡霊じみた風景を想起させるかのようだし、これが現在ではないことを強調しているかのようだ。これがかつてあったものであること、これが録音物であること、絶対的に現在ではないということ。その果てしないメランコリー。まさにベリアルの音楽。あるいはまた、ジャック・デリダの『マルクスの亡霊たち』、サイモン・レイノルズの「レトロマニア」、マーク・フィッシャーの「ホーントロジー(憑在論)」……日本盤のライナーは髙橋勇人だし。

ドクター・フーでも007でもなんでも、トニ・ブレア以降のロンドンの風景、とくにテムズ川沿い、とくにロンドン・ブリッヂのあたりの風景を映画で見る度に、ぼくはいまも悲しみで涙を抑えきれない。90年代初頭、とめどくな広がるレイヴ・カルチャーを鎮圧させるために、ときの政府は軍の力も借りたし、法律さえも改変した。が、レイヴ・カルチャーを本当に終わらせたのは戦車でも法でもなかった。都市の高級化(ジェントリフィケーション)という経済政策によって、都市における社会主義的空間は一掃されたのだった。かつて人気のなかった倉庫街にはイタリアンレストランや洒落たカフェが並んでいる。スクオッターや犬を連れたヒッピー・アナキストの姿は見事に街から消えたし、多くのひとが居場所を失ったことだろう。

これと同じことが、ぼくが90年代後半に暮らしていた代官山というエリアでも起きている。ある時期までの代官山には、七尾旅人がいうところのおじいちゃんおばあちゃんのコミュニティがあり、銭湯もあった。売れない芸術家や活動家も住んでいた。が、21世紀に入って、東京もロンドンを追いかけるように都市の高級化に向かい、やがてあたりは一変した。住む人も店も街並みもすべてが激しく変えられた。そして途方もなく大きな何かが失われた。メランコリーの根源はこの喪失にある。音楽は予言的であるという、ジャック・アタリの有名な科白にならって言えば、ダークコア・ジャングルほど来るべきメランコリーを激しく直観していた音楽もそうそうない。

これはリリース前にからニュースになっていたコード9とベリアルのふたりによるミックスCD。Fabricの100番目のリリースを飾るに申し分のない配役であるどころか、いわばメタ・レイヴ・カルチャー・ミュージックという観点からも興味深い1枚である。というか、まさに焦点はそこでしかない。それは、ある時期を境にあまり語られなくなった初期ジャングルのむき出しのダークさにある。ふたりはその亡霊をいまここに展開しているというわけだ。

野田努

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE