MOST READ

- FUMIYA TANAKA & TAKKYU ISHINO ——リキッド20周年で、田中フミヤと石野卓球による「HISTORY OF TECHNO」決定

- A. G. Cook - Britpop | A. G. クック

- 『蛇の道』 -

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- Kavain Wayne Space & XT - YESYESPEAKERSYES | RPブー

- Beth Gibbons - Lives Outgrown | ベス・ギボンズ

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands | ジェイムス・ホフ

- R.I.P. Steve Albini 追悼:スティーヴ・アルビニ

- ドライブアウェイ・ドールズ -

- SOUL FIRE meets Chica/Undefined meets こだま和文 ──現在進行形のダブを味わえる濃厚なる一夜

- Still House Plants - If I Don’t Make It, I Love U | スティル・ハウス・プランツ

- 野田 努

- interview with Tourist (William Phillips) 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 | ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

- 『オールド・フォックス 11歳の選択』 -

- Tomeka Reid Quartet Japan Tour ──シカゴとNYの前衛ジャズ・シーンで活動してきたトミーカ・リードが、メアリー・ハルヴォーソンらと来日

- LIQUIDROOM 30周年 ──新宿時代の歴史を紐解くアーカイヴ展が開催

- ソルトバーン -

- Columns 5月のジャズ Jazz in May 2024

- interview with Takkyu Ishino 2010年のテクノ・クルージング

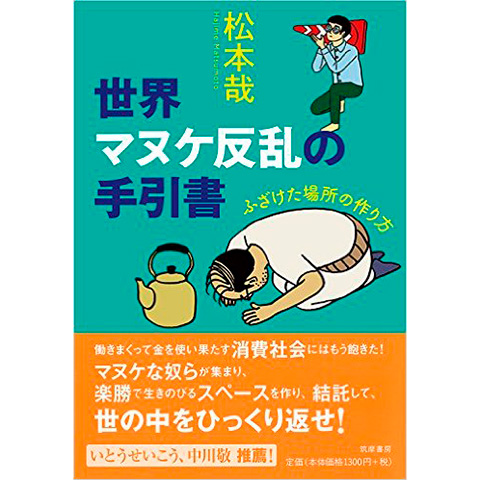

Home > Reviews > Book Reviews > 松本 哉- 世界マヌケ反乱の手引書: ふざけた場所の作り方

明日はどっちだ? こっちこっち。

思えば、あれは6年前。当時、ユリシーズという音楽誌があり、そこの編集者さんから原稿依頼のメールをいただいたとき、彼女はこう書いていたのだった。

「ブログの文章を拝読し、素人の乱みたいだと思いました」

あの頃わたしは日本で起きていることなどまるで追っておらず、首相の名前すら知らなかったぐらい(またよく変わってたんだ)で、好き勝手に英国で見聞きすることをブログで書いていただけだったから、「素人の乱って何?」と思った。

で、彼らの情報をネット検索して思ったのは、ひゃあー、なんか英国的。ということだった。「鍋闘争」だの「くさや闘争」だの、はなから人をなめたような闘争は、まるでモンティパイソンみたいじゃないか。「鍋」とか「くさや」とかは英国にはないでしょ、だからパイソンなわけがない。ダッせえ。とかおっしゃる輩は、横文字で書かれたものはすべてクールかと思って、一見すると異文化のように見えるカルチャーの根底を流れる万国共通のスピリットというやつが掴めない、そっちこそダッせえ方々ではありませんか。

だから今年はじめに本の取材で東京に滞在したときも、「素人の乱が勢いを失ったのはダサかったから。昨今の日本の運動はそうしたものを排除しようとしている」と言われたときには、わたしも大人なので温厚ににっこり微笑んではいたものの、貴様らはユーモアと貧乏というクールさの源泉が理解できないプラスティックな資本主義のしもべになりやがってと内心はらわたが沸騰していた。そんなわけで東京取材の最後の晩に松本哉さんに会う所存だったが、会えなかったということは二木信さんがご存じである。

さて、その松本さんが書いた『世界マヌケ反乱の手引書』は、大バカな仲間の集め方とか、バカステーションの作り方とか、やたらとバカバカ言っているのだけれども、このバカというのは英語にすれば「shrewd」。もっとわかりやすい言葉にすれば「ストリートワイズ」ということが読んでるうちにわかってくる。で、山手線大宴会作戦だの、新宿でハンモックだの、大笑いさせられながらふと気づくと赤ペンで線を引いていたりするのであり、哲学書として読むのもいいと思う。時代は玉虫色から始まる。などは珠玉の金言である。

わたしなんかも今年はバカの一つ覚えで「グラスルーツ」と言い続け、こないだ出た本の主題なんかもそれだったんだけど、そしたら松本さんもこの本の中で、(全共闘世代との付き合い方で爆笑させてくれた後に)こっそりこんなことを書いていた。

「あ、あと当時はすぐでかい物を狙いにいく傾向があったけど、特に今の時代、小さな謎のスペースを無数に作っていく方がいいと思う。潰れても潰れてもどんどん新しいバカセンターができて、全国津々浦々、いったいどこにどんな場所があるかわからなくなるぐらい増えたら最高に面白いし、実はそれが一番強い」

これこそグラスルーツの定義である。

だいたい昨今の我が朝では(もう「我が」ではないが)、社会を変えるには「デモ」か「テロ」か、みたいなことをシリアスな陰影の入った顔で言う人々が多い。が、第三の道はそこらへんに転がっている。しかもこれ、実はわたしの住んでいる国では左派と呼ばれる人たちが最近さかんに口にしていることであり、特にジェフ・マルガンという識者なんかは、「プラカードを振って誰かに何かをしろというのではなく、身近なところでお前がまずやってみろ」と言っていて、「全国津々浦々のコミュニティーに根を張ったグラスルーツがばーんと一気につながった時には無敵。本来こうした草の根は左派の得意技だったはずなのに、すっかり右派にお株を奪われてないかい」と言っている。素人のくせに半径5m内での実践を忘れてすぐでかい物を狙いにいくから、いつの間にか右翼のグラスルーツが地道にびっしり広がっていたのを見て「うわあ」とびっくりすることになるんだよと。

しかも松本さんのグラスルーツ構想がさらに面白いのは、全国津々浦々のレベルではなく、アジア津々浦々の根っこを繋げることを志向している点で、これなどは日本のレイシズムの特徴を鑑みると非常にアグレッシヴな動きだし、アジア言語は俺らが思っているより似ているから、交流が進んで誰か頭のいいやつがうまくまとめたら、アジアでもエスペラント語みたいな共通語がすぐできるはず、なんて提言にはつい下側の未来を感じてしまう。

また、「バカ」と同じぐらいたくさんこの本に出てくる「マヌケ」という言葉については、「あまり壮大なスケールの理想社会なんか実現したらたいていつまらないことになるので、世の中の隙を見て勝手なマヌケ社会を作るのがいい」と最終頁でご本人が種明かしされているように、マヌケとは漢字で「間抜け」と書く。

「デモ」か「テロ」かの息苦しい正義や、「働け、働け、死んでも働け」の資本ファースト主義や、おおらかさを失ったデフレ精神に因るみみっちい足の引っ張り合いで生きづらくなった社会の隙間から抜け出す。間が抜けてるんじゃなくて、間を抜けるのだ。せせこましい時代だからと言って自分まで緊縮してからだをすぼめて削減せず、隙間を見つけてつるっと抜け出せ。明日はどっちだ、だって? こっちこっち。

アナキズム保育園こうもり組主任保育士 ブレイディみかこ

ALBUM REVIEWS

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

- Beth Gibbons - Lives Outgrown

- Brian Eno, Holger Czukay & J. Peter Schwalm - Sushi, Roti, Reibekuchen

- Still House Plants - If I Don’t Make It, I Love U

- Blue Bendy - So Medieval

- Various - Funk.BR: São Paulo

- Bianca Scout - Pattern Damage

- Iglooghost - Tidal Memory Exo

- Schoolboy Q - BLUE LIPS

- Pet Shop Boys - Nonetheless

- Sisso - Singeli Ya Maajabu

- seekersinternational & juwanstockton - KINTSUGI SOUL STEPPERS

- Claire Rousay - Sentiment

- 角銅真実 - Contact

DOMMUNE

DOMMUNE