MOST READ

- interview with bar italia バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る

- Ikonika - SAD | アイコニカ

- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) パーティも政治も生きるのに必要不可欠 | ニーキャップ、インタヴュー

- MURO ──〈ALFA〉音源を用いたコンピレーションが登場

- Eris Drew - DJ-Kicks | エリス・ドリュー

- Masabumi Kikuchi ──ジャズ・ピアニスト、菊地雅章が残した幻のエレクトロニック・ミュージック『六大』がリイシュー

- HOLY Dystopian Party ──ディストピアでわたしたちは踊る……heykazma主催パーティにあっこゴリラ、諭吉佳作/men、Shökaらが出演

- ポピュラー文化がラディカルな思想と出会うとき──マーク・フィッシャーとイギリス現代思想入門

- heykazmaの融解日記 Vol.3:≋師走≋ 今年の振り返り WAIFUの凄さ~次回開催するパーティについて˖ˎˊ˗

- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて

- R.I.P. Steve Cropper 追悼:スティーヴ・クロッパー

- Jay Electronica - A Written Testimony: Leaflets / A Written Testimony: Power at the Rate of My Dreams / A Written Testimony: Mars, the Inhabited Planet | ジェイ・エレクトロニカ

- Geese - Getting Killed | ギース

- The Bug vs Ghost Dubs - Implosion | ザ・バグ、ゴースト・ダブズ

- ele-king vol. 36 紙エレキング年末号、お詫びと刊行のお知らせ

- Nouns - While Of Unsound Mind

- Columns なぜレディオヘッドはこんなにも音楽偏執狂を惹きつけるのか Radiohead, Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009

- DJ Narciso - Dentro De Mim | DJナルシゾ

- VMO a.k.a Violent Magic Orchestra ──ブラック・メタル、ガバ、ノイズが融合する8年ぶりのアルバム、リリース・ライヴも決定

- 発見の会60+1周年公演『復興期の精神ー近代篇』 - 2025年12月18日〜21日@上野ストアハウス

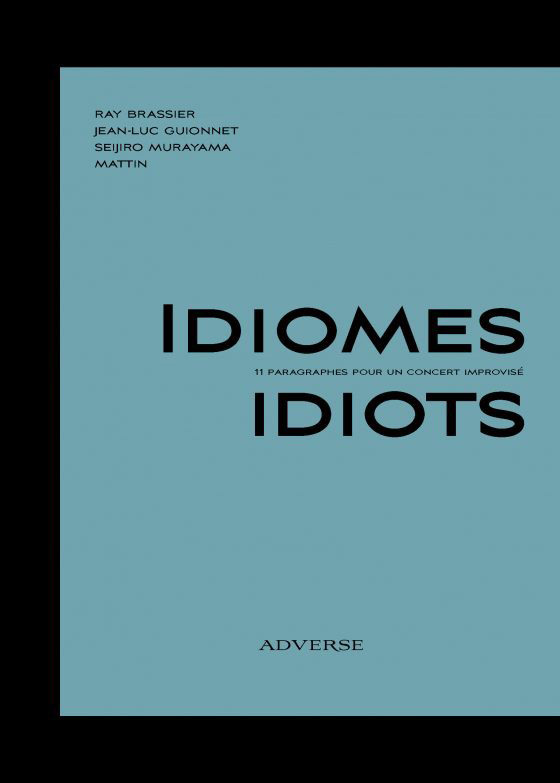

Home > Columns > イディオムとイディオット(語法と愚者)- ──ある即興演奏のコンサートについての11のパラグラフ

イディオムとイディオット(語法と愚者)

──ある即興演奏のコンサートについての11のパラグラフ

文:ジャン=リュック・ギオネ、マッティン、レイ・ブラシエ、村山政二朗 訳:村山政二朗 Jun 12,2020 UP

7 再現〔REPRÉSENTATION〕

Représenter〔再現する〕:ラテン語 repraesentare からの借用(1175年頃):出現させる、目の前にあるようにする、言葉で再び生む、繰り返す、実際に存在させる、遅滞なく全額支払う。

誰かの前に連れて行く(6世紀)、司法に委ねる(8世紀)、誰かに取って代わる(10世紀)。

ラテン語の動詞 repraesentare は動詞 praesentare が re で強調されたもの。

法的意義が1283年より実例により確認されている。

Représentation:リプリゼンテーション、再現。

イメージ、類似(1370頃);法的意義が1398年初めて実例により確認される。

1980年代にクロード・レヴィ=ストロース〔Claude Lévi-Strauss〕は当時の現代アートに対する強い異議を次のように叫んだ:「彼らは鳥たちが歌うように描けると思っている」。思想家によるアート批判で極めて頻繁に見られることであるが、彼らの観察の正確さはおそらくネガティブな要素をずばり指摘する。しかし、この要素は別の観点からするとポジティブな潜在力であることが明らかになり得る。我々はレヴィ=ストロースの言葉をノン‐イディオマティックというものに結びつけることができよう。もし私が単純に知っているだけなら、私は「純粋な存在〔pure présence〕」の中にある(動物性)。もし私が私は知っているということを知っているなら、私は再現の中にある(二重の層/イディオム)。人間はサピエンス-サピエンス、つまり自分が知っていることを知る動物と考えられているが、これは人間が決して再現の外に出ることができないことを意味する。言い換えると、「我々」はこれから先も常に自らの文化的遺産やその背景に結びつけられているはずだから、決して鳥たちのように描いたり歌うことはできないだろう。しかし、ある層を先行する二つの層に付け加えること(私は(私は(私は知っている)ことを知っている)ことを知っている)は、人為的に最初の層に戻ろうという試みを意味し得る、特にこの層が「非‐何か(知)〔non-quelque chose〕」と名付けられるときには。ノン‐イディオマティックは「人為的な鳥」を作りあげる長く、主観的なプロセスと言えよう。

一連の出来事は次のようになるだろう。

1 第一の層:鳥の歌

2 第二の層:土地固有のアクセント

3 第三の層:スーパー‐イディオマティック(複数のイディオムで演奏すること)であるかノン‐イディオマティック(音楽を「一のうちで〔en-Une〕」受け取る)(=「非‐問題的な層〔niveau aproblématique〕」)

再現とは千の層のケーキ(ミル(千の)フォイユ(葉、層))とみなすことができ、その各層はそれ自体に再度加えられたり、多かれ少なかれ他の層に加えられる(一つの層の出力と他の全ての入力間のフィルターの強度に従い)。自己をあるイディオムに対し位置づけることができるというのは、このミル・フォイユの内部にある位置を占めることに等しい。問題を扱うとは、千の層を持つケーキを取り返しのつかぬ変化に強制的に晒す一方でそれに働きかけることである。ここにおいて、対象との相互作用はとりわけ動的である(安全策さえ必要とする)、アクセント(なまり)を失おうが、失うまいが(ところでアクセントがないこととはどういうことか?)。

ノン(非)は千の層に付け加えられる一つの層であるが、それは実際的な「一のうちでの見え〔en-Un〕」の観点から与えられる。つまりそれは千一番目のものである。これは未知の知という機能を果たす新たな層となる。引き算でもある、足し算としての実践の内在性。マイナスでもあるプラス。知には常に既に知識の力が含まれていると考え、そして知識とは単なる知に仮説的に我々を連れ戻す、そのような力の退行であると考える限り(それも自分が知っているということを知らぬまま)、端的に知ることは不可能であると人は主張し続けるだろう。しかしながら、我々がノン(非)を通じて接近するのはまさにこの条件なのである……

問題は再現が下で水平にすることなのか(平坦化)、上で水平にすること(即ち、上昇)なのかということである……即興演奏のコンテキストにおける影響の「リアリティー〔réalité〕」は、一つレベルの少ない再現に接近する可能性のうちにある(これが共時性のリアリティー)。出来事は起きても、可能な限りほとんど再現されていない。

それなら作品のまわり、中あるいは外側のざわめき〔rumeur〕を素材を不可欠な部分と考えてみてはどうだろう? ざわめきという言葉で我々が意味するものとは何か? 作品自体がデータや記号の巨大な流出の中の特異点であるかぎりにおいて、ざわめきとは作品の形態により発生するデータや記号の流入・流出の流れである。ざわめきとは芸術作品が発生させる流れ(これにより作品は作られるのだが)に抵抗できないという断言である。すると、作品が流れに対して透過性を帯びぬよう、いかに直前の流れを別の流れの方向へと反らせるかが問題になるだろう。即ち透過性が YES ならば作品は NO。とはいえ、作品は素材よりもコンセプチュアルであるべきだと言っているのではない。それはいかなるものでも、さらにいかなるものより以上(あるいは以下)のものでさえあり得る。ざわめきという言葉は「ゴシップ〔commérage〕」という意味に近く、誤解を招く恐れがあるので他の言葉を使ったほうが良いのかもしれないが、それにしてもこの意味の近さは重要である、もしくは重要であり得る。それはアートの歴史、あるいはアートイヴェントをめぐる討論やコメントを、いわゆるアーティスト自身により公表されたものも含め考えてみればよい。とはいえ、このロジックによれば全てのアート作品はざわめきに対し NO と言う方法であるのだろう、たとえ、ざわめきはすべてのそのような NO のおかげで存在するにしても。こうして、音楽の形態とプロセスも、音楽自体を取り巻くざわめきの形態とプロセスに何か関係があることになる。たとえ、ざわめきは抵抗の一方法でもあるとしても、である。

インプロヴィゼーションには常に少なくとも再現の層が一つ少ないと言うことは、インプロヴィゼーションが現実の中の影響を展開するものであると言うに等しい。まさしくそこに、音楽の内在性の可能性があり、これはパフォーマンスや、解釈や、音楽の(あるいは音楽の中の)コンテキストの内在性の中にある可能性とは比較にならない。そして、影響が実際に起きるとは、それがある影響として再現されていないことを端的に意味する。この「リアル〔réel〕」は「実際に〔réellement〕」起きることとして、単刀直入に理解されるべきである。それは単に今、ここで起きようとしているに過ぎないからである。

常に変わらず、アートにおける批評、あるいはアートについての批評は二つの層を重ねることにある。そして、批評は全てをそれ自体の再現の舞台に変える、と言うことができよう、たとえ全てがすでに舞台であるような場合でさえ。言い換えれば、再現というしるしは常にすでにつけられているものの、それは常に忘れられている(かのようだ)。再現をしるすとは枠に枠を嵌めること、つまり、二重に冗長な振る舞いである。結局、批評的距離は全てを社会学的分析のネタや人文科学の対象に変えることになる(後者は科学的姿勢の中にある最も特徴的なことをグロテスクに風刺するものに帰する)。自分が創るべきアートは自分が再現するという事実を意識することこそ、アートのいかなる歴史的なプロセスをも動かす原動力に他ならない。

ノン(非)。罠とは現代〔le contemporaine〕が常に究極のものであると考えることにある。これでは、この究極のものは我々と同時代〔contemporain〕であり、我々の現代性〔contenporanéité〕である、即ち我々は究極のものの同時代人〔contemporains〕だ! となってしまうのだ。歴史を二つに分けたいと考え、実際にそれを行ない、宣言すること。そのことがすでに、人がそうしようとしてはおらず、単なる希望的観測、あるいは呪いであるという兆候である。「~について〔sur〕」の言説の不可能性は、結局のところ、~と〔avec〕、または~の中で〔dans〕の言説の不可能性の原因となる。そこで残るものはただ、言説がそれ自体に再注入されるフィードバック(そしてこの叫びがノン(非)に対して可能にすること)だけである。すなわち、言説をそれ自体に再度注入する言説であり、そうする口実とは言説自体の可能性の条件を統合しなければならないということである。

この意味で、ノン(非)は認識の零度という白紙還元であろう。ノン(非)が前提とするのは、ある知であると同時に、対象、素材として知られていることの非‐使用である。アートは素材が何であるかについて教える学校であるが、同じ講義を際限なく繰り返す嫌いがあるだろう。「素材というものはないか、あるいはそれが何であるかについて徹底的に新しい意味を得るため、それを再定義しなければならないかのどちらかだ」。しかし、人はすでに常に素材に関与している。というのも我々には、全体として素材についての客観的なヴィジョンを得ることができるような位置がないからである。この全体とは素材という概念がまさしく前提とすることであるが、その前提の理由は「素材」という概念が超越のヴィジョン(それゆえ、現実の盲目な内在性からの出口)を仮定するからである。

もちろん、非‐哲学の素材に関する主張とは、その思考法を構成するラディカルな内在性の要素の外に出ることなしに、そのような内在的姿勢が実現できるということである。しかしながら、素材を内在性の中にまで高めることが素材の終わりをもたらすのであり、これこそ、アートが我々に教えることだというのが我々の確信である。こうして我々は素材という語に付随する意味の領域から外に出るのだ。ノン(非)と素材の間には相容れない何かがある。

COLUMNS

- heykazmaの融解日記

Vol.3:≋師走≋ 今年の振り返り- WAIFUの凄さ~次回開催するパーティーについて˖ˎˊ˗ - Columns

12月のジャズ- Jazz in December 2025 - Columns

2025年のFINALBY( ) - Columns

11月のジャズ- Jazz in November 2025 - Columns

Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第二回目 - Columns

Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第一回目 - Columns

なぜレディオヘッドはこんなにも音楽偏執狂を惹きつけるのか- Radiohead, Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

10月28日 川上哲治(プロ野球選手) - Columns

10月のジャズ- Jazz in October 2025 - heykazmaの融解日記

Vol.1:はろはろheyhey!happy halloween~~ッッッ ₊˚🎃♱‧₊˚. - Columns

Wang One- 中国ネット・シーンが生んだエレクトロニック・デュオ - Columns

Terry Riley- サイケ、即興、純正律——テリー・ライリー事始め - Columns

英フリー・インプロヴィゼーションの巨匠、その音との向き合い方- ──エディ・プレヴォ来日公演レポート&インタヴュー - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

9月30日 レツゴー正司(レツゴー三匹) - Columns

9月のジャズ- Jazz in September 2025 - 日本のジャズを彩った音楽家たち

第二回:服部良一はジョージ・ガーシュウィンを目指す!? - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

8月28日 岸部四郎 - Columns

8月のジャズ- Jazz in August 2025 - 日本のジャズを彩った音楽家たち

第一回(前編):服部良一と小西康陽の奇妙な縁 - Columns

7月のジャズ- Jazz in July 2025

DOMMUNE

DOMMUNE