MOST READ

- R.I.P. Steve Cropper 追悼:スティーヴ・クロッパー

- Dolphin Hyperspace ──凄腕エレクトリック・ジャズの新星、ドルフィン・ハイパースペース

- Columns 内田裕也さんへ──その功績と悲劇と

- Cardinals - Masquerade | カーディナルズ

- interview with Autechre 来日したオウテカ──カラオケと日本、ハイパーポップとリイシュー作品、AI等々について話す

- Squarepusher ──スクエアプッシャーのニュー・アルバムがリリース

- Laraaji × Oneohtrix Point Never ──ララージがワンオートリックス・ポイント・ネヴァーの来日公演に出演

- Jill Scott - To Whom This May Concern | ジル・スコット

- Deadletter - Existence is Bliss | デッドレター

- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー

- xiexie - zzz | シエシエ

- Columns 2月のジャズ Jazz in February 2026

- heykazmaの融解日記 Vol.4:如月⊹₊⋆ “15” EPリリースしたよ๋ ࣭ ⭑

- Amanda Whiting - Can You See Me Now? + The Liminality Of Her | アマンダ・ホワイティング

- DJRUM - SUSTAIN-RELEASE x PACIFIC MODE - 2026年2月7日@WOMB

- ele-king presents HIP HOP 2025-26

- Geese - Getting Killed | ギース

- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界

- Cindytalk - Sunset and Forever | シンディトーク

- PRIMAL ──1st『眠る男』と2nd『Proletariat』が初アナログ化

Home > Columns > イディオムとイディオット(語法と愚者)- ──ある即興演奏のコンサートについての11のパラグラフ

イディオムとイディオット(語法と愚者)

──ある即興演奏のコンサートについての11のパラグラフ

文:ジャン=リュック・ギオネ、マッティン、レイ・ブラシエ、村山政二朗 訳:村山政二朗 Jun 12,2020 UP

以下に掲げるのは、音楽家と哲学者の4人によって共同執筆された、インプロヴィゼーションに関するテクストである(初出は2010年。原著フランス語版はこちら)。かつてデレク・ベイリーの掲げた「ノン‐イディオマティック」なる概念を出発点に、即興とはなにかについて、哲学的考察が繰り広げられる。訳出したのは、共同執筆者の1人であり、ヨーロッパの即興シーンで活躍する打楽器奏者の村山政二朗。彼による序文とともに、以下に全訳を掲載する。関連音源(2008年録音、マスタリングはラシャド・ベッカー)もあるので、ぜひそちらもチェックをば。(編集部)

「語法と愚者」について(村山政二朗)

「語法と愚者」(Idioms and Idiots (w.m.o/r35 / Metamkine) 2010)はジャン=リュック・ギオネ、マッティン、レイ・ブラシエ、村山政二朗により共同執筆された。

以下、各人の紹介。

ジャン=リュック・ギオネ(Jean-Luc Guionnet)(67年生)

フランス出身の即興演奏家(サックス、オルガン、エレクトロニクスによる)。作曲家。美術家でもある。

https://www.jeanlucguionnet.eu/

マッティン(Mattin)

ビルバオ出身のアーティスト。主にノイズと即興で活動。 フリーソフトウェア、そして知的財産の概念に反対している。

https://mattin.org/

レイ・ブラシエ(Ray Brassier)(65年生)

フランス生まれのイギリス人。アメリカン大学ベイルート校哲学教員。思弁的実在論という概念を考案したが、そのような運動はないと考える。

https://ja.wikipedia.org/wiki/レイ・ブラシエ

村山政二朗(Seijiro murayama)(57年生)

ドラム、声を用い即興演奏を行なう。80年代、灰野敬二の不失者、KK NULL の A.N.P に参加。06年以降、ギオネと幾つかのプロジェクトで共同作業を行なっている。

https://urojiise.wixsite.com/seijiromurayama

今回、「語法と愚者」のフランス語版(idiomes et idiots 2017)から日本語版への訳を担当した村山は、99年よりフランスで演奏家として活動する機会を得、特に様々な分野とのコラボレーション(ダンス・ヴィデオ・絵画等)への興味より、2006年、哲学者、ジャン=リュック・ナンシー(Jean-Luc Nancy)との「ヴィーナスとオルガン奏者(Vénus et le joueur d’orgue)」という、ティツィアーノ・ヴェチェッリオ(Tiziano Vecellio)の絵画をテーマにしたパフォーマンスを企画した(ストラスブール現代美術館後援。初演はパリ、グランパレ。2006)。

また、2005年より村山は振付家、カトリーヌ・ディヴェレス(Catherine Diverrès)のカンパニーで音楽を担当。これにギオネ、マッティンを招き、共同作業(ステージ上でのライブ)を行なう。この作業をきっかけとした話し合いの末、哲学者を招くプロジェクトの第二弾として、当時、イギリスで研究中のマッティンの担当教官である、ノイズにも造詣の深いブラシエに白羽の矢が立った。こうして、いったいこの4人で何ができるかの討論を重ねていくうちに……これが「語法と愚者」への簡単な導入である。

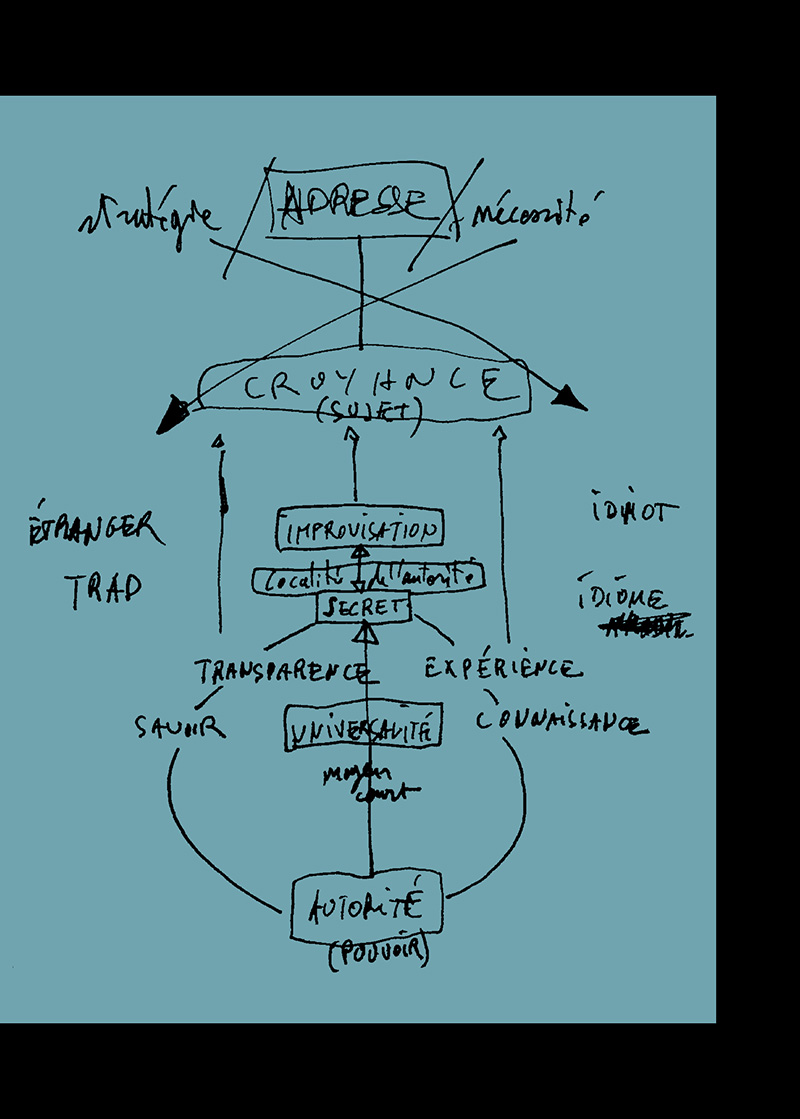

テキストのテーマは、デレク・ベイリー(Derek Bailey)が特に厳密な定義も与えず、自分のインプロを「イディオマティック」なインプロから差異化するために使った「ノン‐イディオマティック」という語、これを生産性のあるものとしていかに構想できるか、である。もちろんそのためには、まずはコンサートをめぐり、そしてインプロ自体をめぐり様々な問いが発せられる。「ノン・イディオマティック」を考察するため、フランソワ・ラリュエル(François Laruelle)の「ノン‐フィロゾフィー」まで引き合いに出す羽目と相成った。英語版からフランス語版訳への翻訳は、哲学者、アントワン・ドーレ(Antoine Daures)によるものだが、訳者の限界を思い知らされる意訳・改訳があり、日本語版への翻訳には共同執筆者権限で処理せざるを得ない箇所があったことをお断りしておきたい。そして、このテキストには付属の音源があるので、これもお忘れなく。

ジャン=リュック・ ナンシー(Jean-Luc Nancy)

https://ja.wikipedia.org/wiki/ジャン=リュック・ナンシー

補足:À l’écoute, Paris, Galilée, 2002

この「聴くということ」についての本の末尾に、上述のティツィアーノの絵の引用がある。ナンシーから、これをコラボレーションに使いたいという意向があった。

デレク・ベイリー(Derek Bailey)

https://ja.wikipedia.org/wiki/デレク・ベイリー

フランソワ・ラリュエル(François Laruelle)

https://ja.wikipedia.org/wiki/フランソワ・ラリュエル

イディオムとイディオット(語法と愚者)

──ある即興演奏のコンサートについての11のパラグラフ

0 何が起きた?

我々は共にあることを行なった。それは単にひとつのコンサートであるが、我々は自らにその説明を試みたいのである。正確には何が起き、また、どのようにして、なぜそうなったのかを。

我々はその過程の経過を語るだけでなく、コンサートの前後、さらにこのテキスト執筆に至るまでにあった全ての議論の要約も行ないたい。そのため、このコンサートがもたらした問題、すなわち、理論的には抽象的であるが実践的には極めて具体的な問題を、我々は言葉にし説明することにする。我々の希望するのは、この体験により、アートのうちにおけるアートの再現についてより良い理解が得られるようになることである。

1 コンサートの前

我々四人は皆、哲学に興味を持っている。その一人は音楽に強い関心をもつ、哲学を生業とする者である。他の三人の音楽家は彼をあるコラボレーションに誘った。ここで、この共同作業の正確な性質を明確にしておく必要がある。つまり、この哲学者は音楽家ではなく、いまだかつていかなる音楽のパフォーマンスにも参加したことがないということである。彼は参加に同意したものの、我々の誰にもこの共同作業がどのような形をとるのか皆目見当がつかなかった。

言葉が音声として音楽のコンテキストで発せられる場合、多くは不快な結果しかもたらさないにせよ、音声としての言葉には興味深い何かがある。繊細な感動においては、論理または思考の、同時発生する異なるレベル(二、三の、いやそれ以上の)間のコントラストがしばしば重要なファクターである。そして言葉はこのレベルの数を増すのに非常に有効なツールなのだ。こうして、例えば俳優が映画の中で自分自身の演技について行なうコメントは大きな感動の源であり得る。その例として、イングマール・ベルイマン〔Ingmar Bergman〕の「情熱〔En Passion〕」をあげよう。あるいは、クリス・マルケル〔Chris Marker〕は「レベル5〔Level 5〕」の中で自身の映画をどうコメントしているか、さらにアフガンの歌手、ウスタッド・サラハング〔Ustad Sarahang〕が歌の途中で行なう、自分の歌についてのコメントはどうか(たとえ、彼が言おうとしていることがこちらには一言もわからないとしても)。

我々が直面した最初の困難は、言葉にどんな役割を演じさせるか、である。プロジェクトに参加したこの哲学者はいかに作業を進めるかについては確固とした決意がないとしても、自分がしたくないことははっきり知っていた。それは、アカデミックな理論家の役割を果たすべく、他のメンバーによる音楽の演奏についてコメントすることである。彼が恐れているのは、自分の参加が哲学者としての能力において音楽について話すことになると、結局はありきたりで、大げさなアカデミズムを振りかざすだけの身振りにしかなるまいということである。そして、その内容も、音と概念との関係についてのある種の胡散臭い仮説に負い目を感じる程度のものにとどまらざるを得ないということなのだ。

その主な例とは、音楽には一種の代理概念的な考えが含まれ、それが本当に表現されるためには、音楽についての理論的考察を通じ、明確な概念的表現が与えらなければならないという考えである。

この図式は3つの点において受け入れ難い。

第一に、発言に訴えることは、音の物質的曖昧性を弱めるしかないであろう比喩的意味の中に、音を再び包み隠す恐れがある。

第二に、音楽が既成の概念形式および理論的カテゴリーから推論的に理解できるとそれは見なすからである。

第三に、それは言葉による概念化と音をつくることの分業を仄めかすからであるが、これは認知的・理論的考察と実際的・美学的製作とのイデオロギー的区別を再現していると考えられるのだ。

自分の演奏を本当に考察している即興演奏家は、自身のアーティスティックな音楽的実践についての理論家として、いかなる哲学者よりも適任である。「アカデミックな哲学者」として職業的に認められても、それで自動的に「公式に認定された理論家」の役割が認められることにはならないのだ。

このことは即、ジレンマとなる。私たちのうちの三人は経験を積んだ即興演奏家だが、残りの一人がもしアカデミックな理論家(考察する、コメントする、あるいはさもなければ演奏の二次的サポートをする)としてパフォーマンスすることに気がすすまないなら、いったい何を彼は行なうことになるのだろうか? コメントやスピーチという手段に訴える可能性をすべて放棄したとなると、彼に関しては、他のメンバーの傍らでパフォーマンスする以外の選択肢はないように思われる。パントマイムとタップダンスが除外されれば、楽器に頼るということが不可避となる。しかし、どの楽器か? 若干の躊躇ののち、エレキギターの選択が純粋に実際的な理由から浮上する。昔、学校でギターの演奏のイロハを習ったおぼろげな記憶があり、以来この楽器を手にしたことはないが、ギターから音をどう出すかについては漠然とではあるが少なくともわかる気がする。そんな微々たる自信も他の楽器については全くあり得なかった。

とはいえ、ギターの選択には問題がある。我々は、自ら自身にとってのみならず、またこのコンサートに来る聴衆にとっても何か非慣習的なことを行ないたいという点で一致していたわけだが、エレキギターの存在はこの要請を即座に阻む恐れがある。一方で、この楽器はロック・イディオムとの様々な結びつきを引きずっているからであり、これはできるだけ避けたいと我々は考えた。他方、即興演奏におけるエレキギターの使用は、デレク・ベイリー〔Derek Bailey〕や灰野敬二のような著名な演奏家を連想させ、彼らの特徴あるスタイルを意図よりも無能力を通じ風刺できるかもしれない。

無能力により、演奏は「自由な即興演奏〔improvisation libre〕」の不器用な模倣に終わるかもしれないが、無能力は能力の過剰と同じくらい確実に、親しみを供給することも可能である。コンサートの時に、この無能力に付随するパワーと無力さが決定的な要因であることが明らかになる。

我々のうちの一人は、同定可能な音楽語法を司る技術的ルールに基づき演奏できないだけではなく、「自由に即興演奏する」方法も知らないのである。重要なことは、この二重の無能力がそれにもかかわらず、陳腐さ以外の何かを生み得るか否か、である。

COLUMNS

- heykazmaの融解日記

Vol.4:如月⊹₊⋆ “15” EPリリースしたよ๋ ࣭ ⭑ - Columns

Introduction to P-VINE CLASSICS 50 - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2026 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2026 - heykazmaの融解日記

Vol.3:≋師走≋ 今年の振り返り- WAIFUの凄さ~次回開催するパーティについて˖ˎˊ˗ - Columns

12月のジャズ- Jazz in December 2025 - Columns

2025年のFINALBY( ) - Columns

11月のジャズ- Jazz in November 2025 - Columns

Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第二回目 - Columns

Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第一回目 - Columns

なぜレディオヘッドはこんなにも音楽偏執狂を惹きつけるのか- Radiohead, Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

10月28日 川上哲治(プロ野球選手) - Columns

10月のジャズ- Jazz in October 2025 - heykazmaの融解日記

Vol.1:はろはろheyhey!happy halloween~~ッッッ ₊˚🎃♱‧₊˚. - Columns

Wang One- 中国ネット・シーンが生んだエレクトロニック・デュオ - Columns

Terry Riley- サイケ、即興、純正律——テリー・ライリー事始め - Columns

英フリー・インプロヴィゼーションの巨匠、その音との向き合い方- ──エディ・プレヴォ来日公演レポート&インタヴュー - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

9月30日 レツゴー正司(レツゴー三匹) - Columns

9月のジャズ- Jazz in September 2025 - 日本のジャズを彩った音楽家たち

第二回:服部良一はジョージ・ガーシュウィンを目指す!?

DOMMUNE

DOMMUNE