MOST READ

- interview with bar italia バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る

- Ikonika - SAD | アイコニカ

- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) パーティも政治も生きるのに必要不可欠 | ニーキャップ、インタヴュー

- MURO ──〈ALFA〉音源を用いたコンピレーションが登場

- Eris Drew - DJ-Kicks | エリス・ドリュー

- Masabumi Kikuchi ──ジャズ・ピアニスト、菊地雅章が残した幻のエレクトロニック・ミュージック『六大』がリイシュー

- HOLY Dystopian Party ──ディストピアでわたしたちは踊る……heykazma主催パーティにあっこゴリラ、諭吉佳作/men、Shökaらが出演

- ポピュラー文化がラディカルな思想と出会うとき──マーク・フィッシャーとイギリス現代思想入門

- heykazmaの融解日記 Vol.3:≋師走≋ 今年の振り返り WAIFUの凄さ~次回開催するパーティについて˖ˎˊ˗

- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて

- R.I.P. Steve Cropper 追悼:スティーヴ・クロッパー

- Jay Electronica - A Written Testimony: Leaflets / A Written Testimony: Power at the Rate of My Dreams / A Written Testimony: Mars, the Inhabited Planet | ジェイ・エレクトロニカ

- Geese - Getting Killed | ギース

- The Bug vs Ghost Dubs - Implosion | ザ・バグ、ゴースト・ダブズ

- ele-king vol. 36 紙エレキング年末号、お詫びと刊行のお知らせ

- Nouns - While Of Unsound Mind

- Columns なぜレディオヘッドはこんなにも音楽偏執狂を惹きつけるのか Radiohead, Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009

- DJ Narciso - Dentro De Mim | DJナルシゾ

- VMO a.k.a Violent Magic Orchestra ──ブラック・メタル、ガバ、ノイズが融合する8年ぶりのアルバム、リリース・ライヴも決定

- 発見の会60+1周年公演『復興期の精神ー近代篇』 - 2025年12月18日〜21日@上野ストアハウス

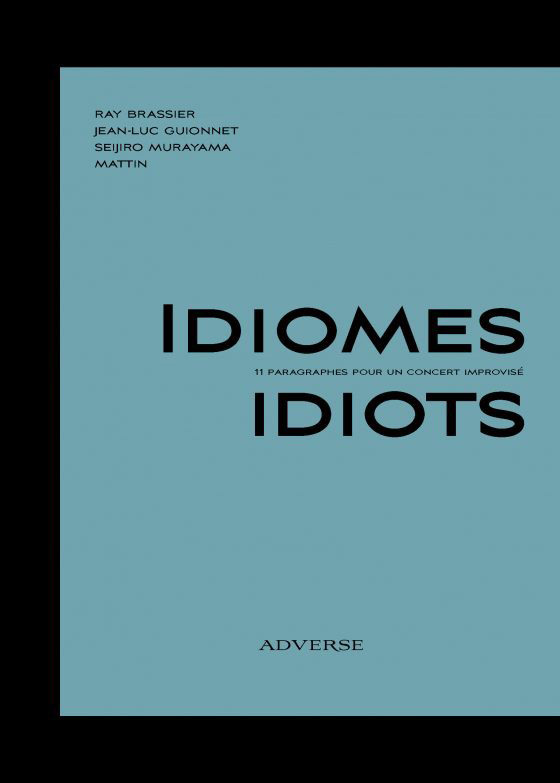

Home > Columns > イディオムとイディオット(語法と愚者)- ──ある即興演奏のコンサートについての11のパラグラフ

イディオムとイディオット(語法と愚者)

──ある即興演奏のコンサートについての11のパラグラフ

文:ジャン=リュック・ギオネ、マッティン、レイ・ブラシエ、村山政二朗 訳:村山政二朗 Jun 12,2020 UP

11 言語活動、非‐言語活動としての音楽

I クルト・ザックス〔Curt Sachs〕によると、音楽の起源には歌と器楽演奏の二つの方向性がある。

歌は言語に向かうベクトルを持つ。一方、器楽演奏はその起源においてよりノン‐ランガージュ(非‐言語活動)に関係があるだろう。

ここまで、我々のノン(非)‐コンサートについて話してきたが、それは我々が交わした議論に条件づけられていた。

我々はランガージュ(言語活動)と音楽を分けて考えるよりも共に考えることにより興味があった。

我々のうちの一人が哲学者であり、彼がコンサートで話すことを拒んだ事実、コンサートをめぐる全ての言葉(コンサートの前、コンサート中、そして、コンサート後の議論)、これらすべてが我々のノン‐コンサートが言葉を欠くようになった理由、そして聴衆の側からの言葉に対する強い期待を充分明らかしたと思われる。

II 非‐言語活動=前言語的状態。

言語を考える上で、ヒトの過去に遡り、その初源の状態をイメージするためには、関連諸学の参照も有用であろうが、言語の起源についてどんな説明を与えられても、それが本質的なところで現在も自分のカラダでヴィヴィッドに感じられなければ、自分の言語活動とつながっているという実感が湧かなければ、興ざめな話である。言葉を探していて、なかなか見つからなかったものが、ようやく見つかった時の感覚、その時の充実感とは何に由来する? それは普通自分が成し遂げたことと考えられるが、言葉の方が自分を見つけるという感覚になるときもあるのではないか? そのようなことは時代が進んでも不変であろう。音でも同様のことがあるはず。そうでないならば、人間が言葉を、音を単なる道具として、なにがしかのかたちで有産性に貢献するだけのことになる。でも、その有産性だけではやっていけないのは自明では?

言語との関係で根本的なことは、常に我々にとってアクチュアルな創造の瞬間に達するための、言葉による自己の活性化、乗り越え、そしてそのような言葉の到来のための準備をすること。

同様に、音との関係で根本的なことは、常に我々にとってアクチュアルな創造の瞬間に達するための、音による自己の活性化、乗り越え、そしてそのような音の到来のための準備をすること、等々。

非‐言語活動=前言語的状態は歴史的なものだが、いまも非歴史的なアクチュアルななにかがあるはず。それに結びつくタームは、死、孤独、サイレンス(無音ではない)、深さ、カオス。ある種のヴァイブレーション(血流、空気の流れ)、絶えずやむことのないもの(モーリス・ブランショ〔Maurice Blanchot〕)などである。

意識的な知覚以前に、バックグラウンド・ノイズ、その他の恒常的な音により我々は常に身体的にマッサージされている。それは音の前体験のようなもの。

III 非‐言語活動を言語活動へともたらした想像を越えるエネルギー。

言語活動の創造は社会化、コミュニケーションの必要、そして協同的に生きるため。

と同時に、もちろん様々な弊害を生んだ。使いにくい道具としての言葉。それをいかに道具として意識しないか? 楽器をいかに道具として意識しないか?

コンサートの演奏者と聴衆との対峙構造。

つまるところ主客対立の問題をどうするか、となりがちだが、そうではなく、人も物も差別なく存在するという姿勢をとること。

IV 言語活動の特徴:分ける、形成する、組織する。

言語活動を音の世界に拡げて考えると、言語活動としての音楽がもたらすのは知識の伝達を口実とする制度確立と維持、既得権益の踏襲、商品としての音楽。言葉は必要な改革のための有効な自己批判をもたらすはずが、それが欠けると単なる、なし崩し的世襲制となる。

言語活動の飽和は機能障害、死をもたらす。全てが形式化すると、それはトゥーマッチ。言語活動は非‐言語活動の注射が必要。それは自らを開く、呼吸する、バランスを保つため。

その逆も真なり。非‐言語活動のカオティックさから常に創造性を生み出し続けるのは困難で、むしろ、ルーティン化したエネルギー一発のやっつけ仕事になる恐れが大。そこは言語活動を導入して事態を分析、自己を対象化する戦略が要る。細部への繊細な気配り。

V 人間の言語活動の構造:上部は言語活動、下部は非・言語活動

(追記:いまでは、内と外として考えるべき、だがそれは空間の話ではなくという認識に変わった)

非‐言語活動あっての言語活動であり、言語活動あっての非‐言語活動。補完的。持ちつ持たれつ。

VI デレク・ベイリーによるノン‐イディオマティック

音楽の歴史に見られるイディオマティックなインプロヴィゼーションから自分の即興演奏の行為を区別するためにこの語は厳密な定義なしに用いられ、そのため誤解の種も蒔いた。

VII 音楽を取り巻く現状

ランガージュとしての音楽の優位。ノン‐ランガージュを排除する同定し難い力は第一に音楽の疎外を、第二に人間の疎外をもたらす(それは別に新しいことではない)。

資本主義に基づいた音楽産業とコンサートのシステム、大衆のためのカルチャー。

音楽の身体を欠いた、脳による享受、音楽へのアクセスのさまざまなヴァーチュアルな方法。

それらはあるリアリティーを生み出すが、別のリアリティーを隠蔽する。個々人は何を選択するかで鍛えられる。

VIII 第一世代の即興演奏家たち

演奏行為におけるノン‐ランガージュなエネルギーの重要性を明らかにした(特に変化とスピードに関し)。

しかし、演奏家は一般に、一旦このエネルギー呪縛されるともはやそれから逃れられない。それはマイナス面であるが、プラス面としてはそれまでにない、即興音楽を提案し、したがって新しい音楽の聴き方を提案した。

主として、演奏行為イコール音を出すことの傾向がある。

演奏しながら音を聞く。より体で音を聴く。

サイレンスの追求は音をつかって行なわれた。

主として演奏行為の追求。

IX 対照的な傾向としての、後続のあるいは即興の第二の世代、そしてそれ以降

第一世代から少しづつ進行した音楽的枯渇、倦怠は音楽のラディカルな変化への動機となった。

経済的な要因もあり(不況には気分を高揚させるためのフリージャズ)、

住宅環境によるコンサートにおける制約や従来の演奏行為に対する批判もあり(音響派)、

今や、速度の代わりに、遅さ。

変化の代わりには、無変化、さらには退屈さの探求。

複雑さには単純、簡素さ。

即興演奏で曲のように聞こえる音楽をつくるという最近の志向。

つまり、即興自体よりも音楽という志向。

裏には即興演奏というジャンルがあるという読み。即興が本質的に重要なのではなく。

オーケストラによるインプロの台頭(助成金も取り易し)を見ても同じことが言える。

ノン‐イディオマティック・インプロとイディオマティック・インプロの違いは

イディオムが共有されるか否かにかかっている。

個人的なイディオムへの嫌悪?

即興行為イコール音を作ることではなく、聴くことが音を出すことよりもフォーカスされる。もちろん、二つの間のフィードバックは忘れずに。

聴くことが音を出すことのもとになる。

単に現象としてだけではないサイレンスの導入。

そもそもサイレンスって何ですか?

空間、その他のパラメータへの配慮。なぜそれは必要?

言語活動と非‐言語活動、どちらも飼いならすには様々な、微妙な戦略が必要。

それと同時にその束縛を逃れるには微妙なバランスがいる。近すぎず、遠すぎず。

だが、こうした頭でっかちの傾向分析と対策としての戦略に辟易した地点からしか音は始まらない。

X

我々の戦略は二つの道に跨っている(言語活動と非‐言語活動)。重要なことは、単に音楽を囲む現在のシステムを政治、社会、文化等々の観点から問い質すだけではなく、言語としての音楽の支配の仮面を剥ぐような、ラディカルな音楽をひとりひとりが日常的に試行錯誤することである。音楽がその本質的な力を引き出すのはその非‐言語活動的側面からであり、この力こそ音楽が様々な困難を克服し、それ自体を乗り越えていくことを可能にする。とは言え、言語活動あっての非‐言語活動であるので、後者の原動力を引き出す先のデータとなるのは言語活動としての音楽であることは変わらない。問題はその使い方だ。

これは音楽だけでなく他の分野にも関係する話である。

【訳者後記】

今回の「イディオムとイディオット(語法と愚者)」の翻訳は、仏語版をもとに英語版も参照しながら行なった。最終11章はこの章の執筆者権限で現状に即すべく大幅な加筆・変更を行なった。

村山政二朗 2020年

COLUMNS

- heykazmaの融解日記

Vol.3:≋師走≋ 今年の振り返り- WAIFUの凄さ~次回開催するパーティーについて˖ˎˊ˗ - Columns

12月のジャズ- Jazz in December 2025 - Columns

2025年のFINALBY( ) - Columns

11月のジャズ- Jazz in November 2025 - Columns

Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第二回目 - Columns

Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第一回目 - Columns

なぜレディオヘッドはこんなにも音楽偏執狂を惹きつけるのか- Radiohead, Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

10月28日 川上哲治(プロ野球選手) - Columns

10月のジャズ- Jazz in October 2025 - heykazmaの融解日記

Vol.1:はろはろheyhey!happy halloween~~ッッッ ₊˚🎃♱‧₊˚. - Columns

Wang One- 中国ネット・シーンが生んだエレクトロニック・デュオ - Columns

Terry Riley- サイケ、即興、純正律——テリー・ライリー事始め - Columns

英フリー・インプロヴィゼーションの巨匠、その音との向き合い方- ──エディ・プレヴォ来日公演レポート&インタヴュー - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

9月30日 レツゴー正司(レツゴー三匹) - Columns

9月のジャズ- Jazz in September 2025 - 日本のジャズを彩った音楽家たち

第二回:服部良一はジョージ・ガーシュウィンを目指す!? - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

8月28日 岸部四郎 - Columns

8月のジャズ- Jazz in August 2025 - 日本のジャズを彩った音楽家たち

第一回(前編):服部良一と小西康陽の奇妙な縁 - Columns

7月のジャズ- Jazz in July 2025

DOMMUNE

DOMMUNE