MOST READ

- interview with bar italia バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る

- Ikonika - SAD | アイコニカ

- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) パーティも政治も生きるのに必要不可欠 | ニーキャップ、インタヴュー

- MURO ──〈ALFA〉音源を用いたコンピレーションが登場

- Eris Drew - DJ-Kicks | エリス・ドリュー

- Masabumi Kikuchi ──ジャズ・ピアニスト、菊地雅章が残した幻のエレクトロニック・ミュージック『六大』がリイシュー

- HOLY Dystopian Party ──ディストピアでわたしたちは踊る……heykazma主催パーティにあっこゴリラ、諭吉佳作/men、Shökaらが出演

- ポピュラー文化がラディカルな思想と出会うとき──マーク・フィッシャーとイギリス現代思想入門

- heykazmaの融解日記 Vol.3:≋師走≋ 今年の振り返り WAIFUの凄さ~次回開催するパーティについて˖ˎˊ˗

- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて

- R.I.P. Steve Cropper 追悼:スティーヴ・クロッパー

- Jay Electronica - A Written Testimony: Leaflets / A Written Testimony: Power at the Rate of My Dreams / A Written Testimony: Mars, the Inhabited Planet | ジェイ・エレクトロニカ

- Geese - Getting Killed | ギース

- The Bug vs Ghost Dubs - Implosion | ザ・バグ、ゴースト・ダブズ

- ele-king vol. 36 紙エレキング年末号、お詫びと刊行のお知らせ

- Nouns - While Of Unsound Mind

- Columns なぜレディオヘッドはこんなにも音楽偏執狂を惹きつけるのか Radiohead, Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009

- DJ Narciso - Dentro De Mim | DJナルシゾ

- VMO a.k.a Violent Magic Orchestra ──ブラック・メタル、ガバ、ノイズが融合する8年ぶりのアルバム、リリース・ライヴも決定

- 発見の会60+1周年公演『復興期の精神ー近代篇』 - 2025年12月18日〜21日@上野ストアハウス

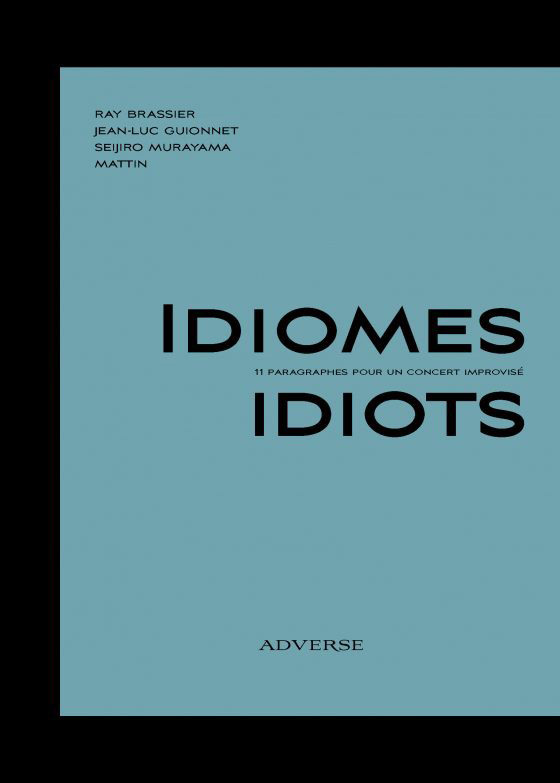

Home > Columns > イディオムとイディオット(語法と愚者)- ──ある即興演奏のコンサートについての11のパラグラフ

イディオムとイディオット(語法と愚者)

──ある即興演奏のコンサートについての11のパラグラフ

文:ジャン=リュック・ギオネ、マッティン、レイ・ブラシエ、村山政二朗 訳:村山政二朗 Jun 12,2020 UP

6 ノン(非)〔Non〕

我々はデレク・ベイリー〔Derek Bailey〕のノン‐イディオマティックにおけるノン(非)とフランソワ・ラリュエル〔François Laruelle〕のノン‐フィロゾフィー(非‐哲学)におけるノンの間には特別な関係があると考える。ノン‐フィロゾフィーは哲学の理論あるいは科学であり、哲学を素材として扱う。ノン‐イディオマティックな演奏は音楽自体を素材として扱うことができると考えられる。

「自由に即興演奏された音楽と他の音楽との主な違いは、私が思うに、後者はイディオマティックであるが前者はそうでないということです。いわゆる音楽はインプロヴィゼーション(即興演奏)ではなく、あるイディオムで成り立っています。音楽は土地固有の言語、言葉のアクセントと同様に形成されます。インプロヴィゼーションの音楽ではそのルーツは場所よりもむしろ機会です。たぶん、インプロヴィゼーションがイディオムに取って代わるのでしょう。しかし、インプロヴィゼーションは他の音楽のようなルーツを持っていません。その力はどこか他のところにあります。インプロヴィゼーションには多くのスタイル(グループや個人の)があっても、それらがまとまって一つのイディオムになることはありません。社会的あるいは地域的な絆や忠誠を持たず、特異であると言えます」(デレク・ベイリー)。

もちろん、ベイリーの発言は音楽の世界における個人の位置を擁護するための戦略のひとつとして理解できる。しかし、この種の戦略は通常シンプルで(そして時に愚かで)あるのに対し、ノン‐イディオマティックの戦略は非常にダイナミックなもので、我々には興味深い問いと問題にあふれている。たとえ、デレク・ベイリーが必ずしも彼自身の考えの最良の実例ではなくとも(しかし、この事実こそ、それが良い考えの証左であるのでは? つまり、考えや理論がその本人の実践や主観性を完璧に越える時には)。

ラリュエルとベイリーの足跡(そくせき)には類似性がある。彼らは、哲学と音楽の実践の、それぞれの制度化されたイディオムからの解放に携わっていると考えられる。両者は自らの歴史的バックグラウンドに対し、非常に似た関係を持っている。接頭辞としてのノン(非)が意味するのは、人がなにかの部分であるのではなく、ある種の外部からそのなにかと関係を持つということである。ただし、その外部は考察の超越性より実践の内在性を一層含むのである。ノン(非)はまた、否定辞として次のことを意味する。すなわち、人がある種のグローバルな内在的視点のようなものを持っているとみなされること。上からの視点ではなく、音楽の実践自体の内からの視点。もっとも可能な限り内在的な視点。この視点が暗示するのは、人は再現の層を一つ加えることで、先行の層を減らしたり、さらには他の全ての層を一つにするということ。言い換えれば、この視点が暗示するのは音楽はあのようではなく、むしろこのようである、そうは考えられないこと、そして音楽はそれ自体を再現する必要はないということである。

ラリュエル:「哲学は常に少なくとも哲学の哲学である」「ノン‐フィロゾフィー(非‐哲学)とは哲学の科学である」。それならば、なぜ哲学の科学として考えられるノン‐フィロゾフィーはなぜメタ・フィロゾフィーでないのか? ラリュエルは哲学とはその構成上、反省的であると主張する。Xについてのあらゆる哲学的主張は、同時に哲学のXに対する関係についての考察である(Xが芸術作品、科学理論、歴史的出来事のどれであれ)。言い換えると、哲学者は単に「この対象〔cet objet-là〕」についてだけ語ることは決してなく、全ての他の哲学がどのように「この対象〔cet objet-là〕」と関係を結ぶかについても語るのである。ノン‐フィロゾフィーの試みとは反省的調停のレベルの彼方に上昇する一方、それと同時に非反省的即時性のレベルまで下降することだが、それはラリュエル言うところの「リアルな内在性〔l’immanence réelle〕」を介して行なわれる。

これはラディカルに非反省的である即時性であるが、一種の純粋な実践的超越性を生み出す(理論よりもむしろ実践による媒介)。全く理想化された、または概念化された内在性に対立するものとして、「リアルな内在性」は、詰まるところ、理論の「使用〔l’usage〕」の問題に帰着する。ラリュエルにより喚起されるリアルな内在性は、哲学の厳密に訓練された実践を必要とする。ノン‐フィロゾフィーはメタ・メタ・レベルにまで上昇し反省性を悪化させる代わりに、第三の反省性の層を加えるがこれは同時に引き算でもある(a-であるa+)。すなわち、特異であると同時に普遍的な視点から、哲学自体を眺めることを可能にする引き算。媒介としての抽象は実践を通じて具体化、統一化されるのだが、ラリュエルによれば、これは「一のうちで見られ〔vue en-Un〕」得る。これは神秘的な有頂天、歓喜ではなく抽象への実践的没入であり、ポストモダンの皮肉屋により興じられた、様々な哲学的イディオムをもちいた戯れの類を排除する理論の具体化である。

我々はノン(非)を無能力のしるしとして振りかざす。このノンは知の層をひとつ加えると同時に、独善的な反省性の身振りを不可能にすべく、考察から自意識の層をひとつ取り除く。独善的な反省性の身振りとは演奏家の聴衆への訳知り顔のウィンク、「あなたは、私があなたが知っていることを知っている、というそのことを知っています」のことだ。ノン(非)は演奏者の知的かつ感情的能力と彼の技術的手腕のあいだに、決して取り除くことのできないくさびを打ち込むことにより、そのような皮肉を込め距離を保つ独善的安心感を無効にする。ノン(非)は実践に、学習したことを意図的に忘却する〔désapprentissage〕という身振りの中にある手腕を対立させる。状況において阿呆〔idiot〕になるという手腕。しかし、そう言うだけでは充分でない!

ノン‐イディオマティックな音楽にはノン‐フィロゾフィーと同様の狙いがある。ノン‐イディオマティックな音楽は音楽自体についての、そして様々な音楽についての知識から糧を得ているが、非‐知の層を付け加えることで、それ自体が「一のうちで〔en-Une〕」捉えられる(音楽自体に適応された現象学的還元のようなもの)。こうして、それはいろいろなイディオムで演奏する典型的ポストモダン的振る舞いの機先を制することになる。ノン(非)は音楽についていかなる二次的な言説も不可能にする。それは、いわゆる解釈の不可能性を印す。こうして実際的に言うならば、人は現在の全ての音楽をエレクトロ・アコースティックの音楽のフィルターを通して見ることができよう。あるいは、それはインプロヴィゼーションのフィルターを通してであってもよい。

我々は非〔le NON〕(「非‐哲学〔non-philosophie〕」/「非‐イディオマティック〔non-idiomatique〕」)と無〔le DÉ〕(「無‐技巧〔désapprentissage〕」)の間に同価値を仮定する。両者はそれぞれ、不能の中の能力の解放、無能力の中の能力の解放を連想させる。学習したことの意図的忘却の実践は単に技術の否定だけでなく、無能力の中の一般的能力の解放をも仄めかす。無能力の技術的/実践的習熟は単に限られた審級にすぎないのである。

ニオールでの我々のパフォーマンスは学習したことの意図的忘却とインプロヴィゼーションの技術の美学化を対立させるものであった。後者は、社会の枠組みやコンサートの仕組みのような、非‐美学的な覆いから演奏の音響的あるいは聴取的次元を取り出す傾向、さらに「純粋な」聴取体験の美学に従いすべての場所を音に与えようという傾向に起因する。しかしながら、自由即興演奏は技巧の審美化へと退化する恐れがあり、即興演奏の超絶技巧演奏家が誇示する技術はまさにイディオマティックの超絶技巧演奏家のそれと同様、フェティシズムの対象となる。審美主義の内在的批判は、音楽をイデオロギーへと貶めたり、音楽に反省的意識の層を加えることによっては達成されないだろう。むしろ問題は、内在的実践と超越的理論の間のヒエラルキーを、理論を実践に再度関係づけ解消することである。が、それも痙攣的概念が独善的感覚を妨げるよう、いかに危機が早まるかにかかっている。

目標は距離の安全にもはや依存せず、内部に留まるような批判を成し遂げることだろう。従って、これはもはや実際には批判ではなく、むしろ内を通しての外の発見だろう。

COLUMNS

- heykazmaの融解日記

Vol.3:≋師走≋ 今年の振り返り- WAIFUの凄さ~次回開催するパーティーについて˖ˎˊ˗ - Columns

12月のジャズ- Jazz in December 2025 - Columns

2025年のFINALBY( ) - Columns

11月のジャズ- Jazz in November 2025 - Columns

Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第二回目 - Columns

Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第一回目 - Columns

なぜレディオヘッドはこんなにも音楽偏執狂を惹きつけるのか- Radiohead, Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

10月28日 川上哲治(プロ野球選手) - Columns

10月のジャズ- Jazz in October 2025 - heykazmaの融解日記

Vol.1:はろはろheyhey!happy halloween~~ッッッ ₊˚🎃♱‧₊˚. - Columns

Wang One- 中国ネット・シーンが生んだエレクトロニック・デュオ - Columns

Terry Riley- サイケ、即興、純正律——テリー・ライリー事始め - Columns

英フリー・インプロヴィゼーションの巨匠、その音との向き合い方- ──エディ・プレヴォ来日公演レポート&インタヴュー - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

9月30日 レツゴー正司(レツゴー三匹) - Columns

9月のジャズ- Jazz in September 2025 - 日本のジャズを彩った音楽家たち

第二回:服部良一はジョージ・ガーシュウィンを目指す!? - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

8月28日 岸部四郎 - Columns

8月のジャズ- Jazz in August 2025 - 日本のジャズを彩った音楽家たち

第一回(前編):服部良一と小西康陽の奇妙な縁 - Columns

7月のジャズ- Jazz in July 2025

DOMMUNE

DOMMUNE