MOST READ

- interview with Sleaford Mods 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 | スリーフォード・モッズ、インタヴュー

- Columns Introduction to P-VINE CLASSICS 50

- Bandcamp ──バンドキャンプがAI音楽を禁止、人間のアーティストを優先

- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界

- Ken Ishii ──74分きっかりのライヴDJ公演シリーズが始動、第一回出演はケン・イシイ

- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー

- Masaaki Hara × Koji Murai ──原雅明×村井康司による老舗ジャズ喫茶「いーぐる」での『アンビエント/ジャズ』刊行記念イヴェント、第2回が開催

- aus - Eau | アウス

- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて

- Daniel Lopatin ──映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のサウンドトラック、日本盤がリリース

- 見汐麻衣 - Turn Around | Mai Mishio

- interview with bar italia バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る

- Shabaka ──シャバカが3枚目のソロ・アルバムをリリース

- Geese - Getting Killed | ギース

- ポピュラー文化がラディカルな思想と出会うとき──マーク・フィッシャーとイギリス現代思想入門

- Dual Experience in Ambient / Jazz ──『アンビエント/ジャズ』から広がるリスニング・シリーズが野口晴哉記念音楽室にてスタート

- Oneohtrix Point Never - Tranquilizer | ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー

- アンビエント/ジャズ マイルス・デイヴィスとブライアン・イーノから始まる音の系譜

- interview with bar italia 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ | バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- GEZAN ──2017年の7インチ「Absolutely Imagination」がリプレス

Home > Columns > Squarepusher 蘇る00年代スクエアプッシャーの代表作、その魅力とは──『ウルトラヴィジター』をめぐる対話- 渡辺健吾×小林拓音

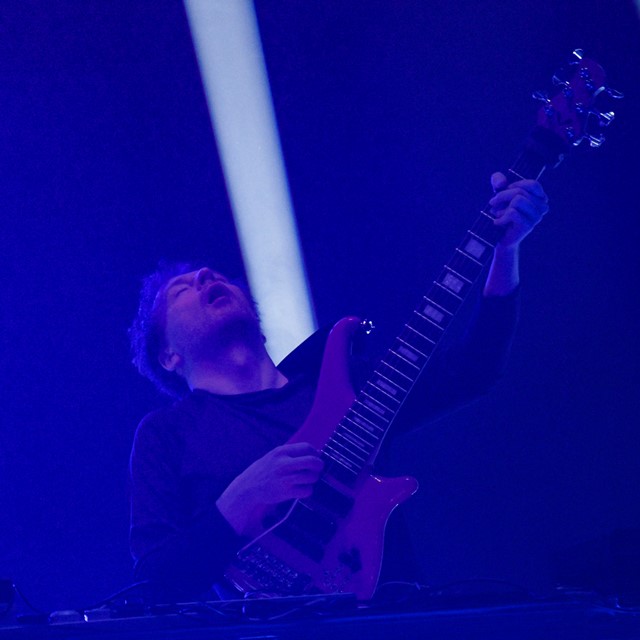

Squarepusher

蘇る00年代スクエアプッシャーの代表作、その魅力とは

──『ウルトラヴィジター』をめぐる対話

渡辺健吾×小林拓音

Conversation between Ken=go→ and Kobayashi

Nov 30,2024 UP

(ここで野田編集長が登場)

野田:90年代に初来日したとき、超満員の新宿のリキッドルームでドリルン・ベースをバックにベースを弾いていたよね。

渡辺:基本そのスタイルだったね、最初。

野田:あの時点でもうひとつのスタイル、型ができあがっていたからさ、そこから抜け出ることってなかなか難しかったのかなと。『Music Is Rotted One Note』以降、違う自分を探したかったのかもしれない。そこは彼のいいところで、自分の芸風を初期の時点で捨てたというか。

渡辺:「スクエアプッシャーらしい」初期のスタイルをいつまでも求められることが嫌だったみたいだね。どこかのインタヴューでそういうステレオタイプに対して怒ってたおぼえがある。でも、初期は家でもああやって録ってたという。『Feed Me Weird Things』の記念盤セルフ・ライナーノートに書いてありました。最初はマルチトラックのレコーダーがなくて、基本的に一発録りでやっていたそうで。バック・トラックをつくっておいて、シーケンサーのスイッチ押して、同時にベースを弾いて録ってたっていう。

野田:その話はおもしろい。それで音質がその後と違うんだね。やっぱりいいね、アーティスト初期の「持たざる」時代って。みんなアイディアを駆使してつくって録音してるんだよね。

渡辺:ホックニーを輩出した名門アート・スクールに通ってて、そのお金を親に出してもらってたのに、学費や学生ローンで得たキャッシュを全部シンセサイザーに使っちゃって(笑)。

野田:それは親の立場の人間としてはちょっと(笑)。

渡辺:一応、ちゃんと卒業はしたみたいですよ。

小林:でもたしかに10年代の作品になると、システム自体かなり高度な感じになっていきますよね。

渡辺:けっこう機材オタクっぽいですよ。

野田:そう。リチャード・D・ジェイムスとはまた違うタイプの。リチャードはもうちょっと偏執狂的というか、ある意味では狂気の世界に入ってるけど、スクエアプッシャーはもうちょっと真っ当な。

渡辺:そうだよね。だからオールドスクールの機材が好きだったりとか。『Be Up A Hello』は、そういう古い機材を持ち出してつくっていた。

小林:あれは彼にしては珍しく懐古的になった作品ですよね。

野田:スクエアプッシャー史において、『Ultravisitor』はどういう位置づけなの? 『Music Is Rotted One Note』はひとつの転機だったと思う。このころからマイルス・デイヴィスとか、けっこうジャズを意識して。

渡辺:完全に生演奏でやっていたしね。さっきも話したんですけど、それでその後いろいろやって、結果『Ultravisitor』に至った、みたいな。

野田:じゃあ第2期の総括的な。

渡辺:あるいは、第3期の出発なのか。ジャケが本人の顔写真っていうのも。

小林:買ったとき、ジャコ・パストリアスみたいだなと思いました。

渡辺:そうそう、ジャコ・パストリアスのファースト(『ジャコ・パストリアスの肖像』、1976年)っぽいですよね。すごく思った。当時だれも言わなかったけど、やっぱりそうだよね。それを今回変えたじゃない。もしかしたら、ちょっと恥ずかしくなったのかなと(笑)。

小林:以降も顔をバーンって出したアートワークはないですし。そもそもテクノのアーティストはそういうことを滅多にやらないですよね。やはり『Ultravisitor』には自分の振り返り、自分史的なテーマが込められているのでしょうか。

(このあたりで野田編集長が退場)

渡辺:そういう時期だったのかなと。『Music Is Rotted One Note』に “Don't Go Plastic” という曲があったけど、その後『Go Plastic』を出した。「ニセモノはやめましょう」って言っていたのに「やっぱりまがいものがいいです」みたいな(笑)。生演奏のような、いわゆる「ホンモノ」の音楽も自分はできるんだというのを見せたかった部分がありつつ、完全にそればっかりでもない、みたいな。

小林:なるほど。『Ultravisitor』はセンティメンタルなメロディの曲が多いのも特徴ですよね。そこで内面的なものを表現しようとしていたのかもしれません。Spotifyで見ると、“Iambic 9 Poetry” と “Tommib Help Buss” だけ断トツの再生数で、ほかの曲とケタが違っていて驚きます。大多数はその2曲しか聴いてないんじゃないかと危惧してしまいます。すごいライト層だとは思うんですが。

渡辺:残酷というか、ハッキリ見えちゃうから怖いですよね。その2曲の人気からもうかがえますが、スクエアプッシャーといえば過剰なビートだったりドリルン・ベースの極北だったり、あるいはベースもむちゃくちゃ弾きまくるみたいな印象だったのが、それと真逆のイメージを打ち出してきたのが『Ultravisitor』で。“Abacus 2” のようなポップでわかりやすいリズムで、かつメロディがきれいな曲を入れなかったのは、もっと静かなもののほうが彼のアナザー・サイドを打ち出すためにはいいっていう判断をしたのかもしれないですよね。こういう曲はその後も継続してある程度出てくるし。

小林:たしかにこれ以降、こういう曲がちょこちょこ入るようになりますね。

渡辺:インタヴューで「そういう曲がすごく好きだし、自分のなかにあるものだ」って自分でも認めている。それを本人がはっきり認識したり、あるいは自分のそういう面を発見した時期なのかなって思う。デビューが95年だから、そろそろ10年目が近づいてきている、正念場みたいなタイミングだったのかもしれない。そう考えるとやっぱり転機になったアルバムだと思うんですよね。

小林:肖像のジャケにしても感傷的な曲調にしても、ちょうど現代とつながる感覚があるようにも思いました。いまはSNSで有名人も一般人も自分語りをするし、ワンオートリックス・ポイント・ネヴァーも自分史3部作を出した。そういう時代の流れにハマったリイシューでもあるのかな。

渡辺:さっき当時のインタヴューの話をしましたけど、じつはもう1本あって、LAの雑誌『URB』がインタヴューしているんです。そっちはメール・インタヴューなんですが、トムが「ヴァーチャル・コメディアン」っていうソフトを使って返信をつくりました、って書いてて、ぜんぜんインタヴューになっていない(笑)。ようはChatGPTの先祖みたいなソフトなんですけど、当時から「新しい技術に新しいことをさせよう」みたいな発想が彼にはある。『Dostrotime』の “Wendorlan” のヴィデオでもオシロスコープを使っていましたよね。オシロスコープ自体は新しくないけど、そういうふうに技術に寄り添って自分を出していくところもおもしろいなと。いまでこそAIは当たり前のものになってきましたけど、20年前にそういうことをやっていて。そのソフトも自分でつくったらしいんですよね。ほんとうかどうかわからないけど。

小林:たしか『Damogen Furies』(2015)のときはソフトウェアから自作していましたし、テクノロジーへの関心は高いですよね。先ほどのロボットもそうですし。そうしたハイテクなものへの関心がある一方で、今回『Ultravisitor』を聴きなおして再発見したのは、やはり静かな曲で。といっても先ほど話に出た大人気の2曲ではなくて、“Andrei” と最後の “Every Day I Love” です。おなじくメロディアスなタイプの曲ですが、この2曲はバロック的ないし古楽的な感じもあって、もしかしたらスクエアプッシャー流の、民衆の音楽という意味でのフォークともとらえられるかもしれないと思いました。個人的には “Iambic 9 Poetry” や “Tommib Help Buss” より、この2曲のほうがいまは響くなと。先ほどの『ピッチフォーク』では「退屈だ」って書いてあったんですが(笑)。

渡辺:バロックっぽいのはぼくも気になりましたね。2004年のライヴを調べると、ロイヤル・フェスティヴァル・ホールでやっていたりするんですよ。クラシカルのひとたちとやったり、いろいろ実験もしていた時期のようなので、そういう影響もあるのかも。でも、なんで “Iambic 9 Poetry” があれほど広く受け入れられたのかについては、考えてみたんですけどわからないんですよね。ピアノやクラシカルな楽器でのカヴァーをYouTubeで見かけたりとか、ぜんぜん違う層に刺さっていたりして。

小林:エイフェックス・ツインの “Avril 4th” がひとり歩きしているのと似たような現象かもしれませんね。エイフェックスやスクエアプッシャーの凶暴なブレイクビーツは、ふだんそういうものを聴かないリスナーからすると受け入れられないけど、きれいなメロディの穏やかな曲だったら聴けるという。

渡辺:“Iambic 9 Poetry” については、新しく発見したことがあって。ぼくは普段ゲームの仕事をしていて、英語の脚本をつくったりしてるんですけど、いろんなキャラクターに方言とか昔のことばを喋らさなきゃいけないことがあるんです。そのキャラクターが違う文化圏のキャラクターであることを表現するために、古い時代の喋り方をさせたり。それで、あるときイギリス人のスタッフから「アイアンビックを入れたらどうですか」と言われたことがあって。古典詩の脚韻のひとつに「イアンボス(iambos)」というのがあって、日本語だと「弱強格」。ようするにリズムのことです。そのリズムに合うことばを選んで入れて、読み方も強弱をつけて読むんです。シェイクスピアのころはそういうことが盛んで、だからイギリスの舞台俳優はみんなけっこうそれができるんですよ。現代の日常会話では使われてない言語だけど、「こういうキャラクターなので、そうしてください」と伝えると、普通にやってくれる。その弱強格にも「三歩格」とか「四歩格」とか種類があるんですが、「Iambic Pentameter」が「弱強五歩格」のことで。『Budakhan Mindphone』(1999年)に “Iambic 5 Poetry” という曲がありますけど、そのことだったんですね。それが、『Ultravisitor』だと “Iambic 9 Poetry” だから、「弱強九歩格」ということになる。なんで「9」にしたのかわからないんですけど、「弱強九歩格」というのはおそらく存在しないんですよ。以前「5」はやったから今回はその上を行く「9」でやろうということなのか、静かな曲調のなかで波を打っていくようなドラムの流れのことを意識しているのかはわからなですけど。インストの曲なのに、舞台とか古典詩からインスパイアされてそういう題をつけるのはおもしろいなと。

小林:それはすごい発見ですね。ぜんぜん知りませんでした。

渡辺:リアルタイムではまったく気づいてなくて。最近になって仕事をしてるときに気づいたんですよね。「これじゃん!」って。だから、彼はことばづかいは荒っぽいときもあるけど、すごく頭のいいひとなんだなと思います。

小林:『remix』時代に野田さんがやった、『Just A Souvenir』(2008年)リリース時のインタヴューでも、コンセプトなどをめぐってかなり知的な話をしていました。ブレグジットに反対する曲(“Midi Sans Frontières”、2016年)を出したりもしていましたよね。

渡辺:その曲の素材をフリーで出すから、みんなでそれを使ってリミックスしてくれという。あれはすごくおもしろいなと思いました。昔オウテカがクリミナル・ジャスティス・ビルのときに「これなら捕まらない」ということで反復しない曲(“Flutter”、1994年)を出してたじゃないですか。あれに通じるものを感じましたね。〈Warp〉もスピリットを失っていないなと。

小林:今回聴き返してみて、あらためていいなと思った曲ってありましたか?

渡辺:最初はトムが観客に話しかける声、そこからすごく静かにはじまって激しいドリルン・ベースになっていく曲……“Tetra-Sync” かな。前から割と好きではあったんだけど、今回聴き直してもやっぱりすごくいいなと思った。まあ、ライヴを観たいですね。

小林:いま『Ultravisitor』でライヴをやってくれたらすごくハマりそうな気がしますよね。

渡辺:その後ライティングに凝ったライヴなどが評価されましたけど、そういうこともぜんぶ経てきたうえで、この時代の曲をやったらどうなるのか、というのは聴いてみたいですね。

小林:ということで、ここまでの話を一言でまとめると、『Ultravisitor』はスクエアプッシャー試行錯誤期の名作、ということですね。

Squarepusher

Ultravisitor (20th Anniversary Edition)

Warp / ビート

2024.10.25 release

2CD国内盤

3LP国内仕様盤

Profile

小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。

Profile

渡辺健吾/Kengo Watanabe

渡辺健吾/Kengo Watanabe雑誌版のele-king初期編集部員であったことは遠い昔の記憶…。不惑を迎えてもストレートな4つ打ちで夜通し踊ることに幸福を感じるアッパー体質。近況はこちらをドゾ。http://www.twitter.com/ken_go/

COLUMNS

- Columns

Introduction to P-VINE CLASSICS 50 - heykazmaの融解日記

Vol.3:≋師走≋ 今年の振り返り- WAIFUの凄さ~次回開催するパーティについて˖ˎˊ˗ - Columns

12月のジャズ- Jazz in December 2025 - Columns

2025年のFINALBY( ) - Columns

11月のジャズ- Jazz in November 2025 - Columns

Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第二回目 - Columns

Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第一回目 - Columns

なぜレディオヘッドはこんなにも音楽偏執狂を惹きつけるのか- Radiohead, Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

10月28日 川上哲治(プロ野球選手) - Columns

10月のジャズ- Jazz in October 2025 - heykazmaの融解日記

Vol.1:はろはろheyhey!happy halloween~~ッッッ ₊˚🎃♱‧₊˚. - Columns

Wang One- 中国ネット・シーンが生んだエレクトロニック・デュオ - Columns

Terry Riley- サイケ、即興、純正律——テリー・ライリー事始め - Columns

英フリー・インプロヴィゼーションの巨匠、その音との向き合い方- ──エディ・プレヴォ来日公演レポート&インタヴュー - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

9月30日 レツゴー正司(レツゴー三匹) - Columns

9月のジャズ- Jazz in September 2025 - 日本のジャズを彩った音楽家たち

第二回:服部良一はジョージ・ガーシュウィンを目指す!? - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

8月28日 岸部四郎 - Columns

8月のジャズ- Jazz in August 2025 - 日本のジャズを彩った音楽家たち

第一回(前編):服部良一と小西康陽の奇妙な縁

DOMMUNE

DOMMUNE