MOST READ

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- 『成功したオタク』 -

- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー

- Royel Otis - Pratts & Pain | ロイエル・オーティス

Home > Interviews > interview with Songhoy Blues - マリの夜街を照らすブルース

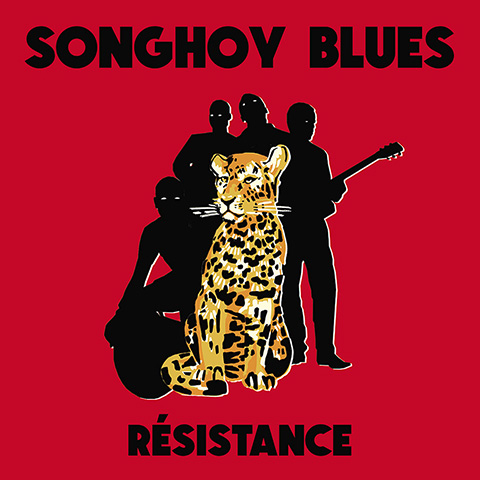

Songhoy Blues Résistance Transgressive / ホステス |

デーモン・アルバーンによるアフリカ音楽プロジェクト〈Africa Express〉のスカウティングで、アマドゥ&マリアムを手掛けたマーク・アントワーヌ・モローに見いだされ、同プロジェクトのコンピ『Maison Des Jeunes』でデビュー。その勢いに乗ってヤー・ヤー・ヤーズのニック・ジナーらのバックアップで2015年にリリースされたデビュー・アルバム『Music In Exile』はブライアン・イーノらに大絶賛され、ジュリアン・カサブランカスやアラバマ・シェイクスのライヴにも登場。2012年のマリ北部紛争により、ジハーディスト集団に占拠された故郷を離れて生活することを余儀なくされたソンゴイ族の若者たちが、南部のバマコのキャバレーに集い奏でたバンド・アンサンブルは、様々な民族が集うマリの首都の夜を熱狂させただけに留まらず、いまや全世界から注目を集めるアフリカ新世代のサウンドとなった。

そして『Music In Exile』から2年、プロデューサーにニール・コンバー(MIA、ジャンゴ・ジャンゴ、etc.)を迎えた、ソンゴイ・ブルース待望のセカンド・アルバムが届けられた。タイトルは『Résistance(レジスタンス)』。

かつてアリ・ファルカ・トゥーレを輩出したソンゴイ族ならではの乾いたブルース・フィーリングを、B・B・キングやジョン・リー・フッカー、そしてジミヘンらアメリカのブルース~ロック由来のキャッチーでアグレッシヴなギター・ワークに反映させた小気味良いバンド・サウンドは今作でも健在だ。マーク・アントワーヌ・モローは、ソンゴイ・ブルースを初めて観たときの印象を「紛れもないロック・バンド、アフリカ云々は問題じゃなかった。マンチェスターやグラスゴー出身のロック・バンドとなんら変わりはなかった。そこが良かったんだ」と語り、プロデュースするにあたって「ワールド・ミュージックのシーンは徹底的に避けるようにした」と告白しているが、この清々しいまでに外連味のないロック・マナーのギター・アンサンブルの向こうに、アフリカの、マリの、ソンゴイ族ならではの濃密な音空間が聴くほどに広がるこの不思議こそ、このバンドの持つ堪えられない魅力だ。今作ではそこにさらにホーンやシンセが加わって、シンプルさはそのままに、よりダイナミックな仕上がりになっている。

そのバックグラウンドにもかかわらず、もしくは、だからこそ、というべきか、彼らののびのびとした音楽的な佇まいを通して伝わってくるのは「ポジティヴなアフリカ」だ。今アルバムのリード・カットとなった“Bamako”のプレス・インフォには、ヴォーカルのアリユ・トゥーレのこんな言葉が添えられている。「アフリカっていうとネガティヴで、戦争や飢饉といった悪い報道しかされない。そんなイメージを払拭できて、誰もが共感できる曲にしたかった。土曜の夜に出かけることについて歌うことで、人びとが普段知らないアフリカを伝えたかった」。

『Résistance』に納められたそれぞれの曲は、マリの状況に関する明確な意図を持つ、抵抗(レジスタンス)の音楽だという。それはまた、我々の一方的なアフリカ観、ステレオタイプなアフリカ音楽のイメージ、旧態依然としたアフリカ音楽の聴き方に対するレジスタンスでもあることにも気づく。

ヴォーカルのアリユ・トゥーレに新作について訊いてみた。

僕にとってテレビは人の家の鍵穴から覗いて観るものだったよ。音楽は村の人みんなにとって日常だった。サッカーだってマリに到達したのは比較的最近だよ。マリはアフリカの中でもいちばん音楽的な国だと言っていいと思う。

通訳:このインタヴューは日本の音楽雑誌でwebzineの『ele-king』という媒体のためのものです。よろしくお願いします。

アリユ・トゥーレ(Aliou Touré、以下AT):マリで子どもの頃よく『ドラゴンボールZ』を観ていたんだよ! 日本に早く行きたいな。

■デビュー作『Music In Exile』も素晴らしいアルバムでしたが、新作『Résistance』はそれをさらに上回る傑作になっていることに驚きました。新作についてはあとで訊かせていただくとして、あなたがた、マリのガオやトンブクトゥ周辺で暮らすソンゴイの人びとの暮らしというのはなかなか日本人には馴染みがありません。まずはあなたたちが幼少の頃の音楽的な環境から教えてください。生演奏、ラジオ……どのようにして音楽と接していたのでしょうか? 音楽は身近なものだったのでしょうか?

AT:マリの北の砂漠で育ったんだけど、当時のマリ北部には何もなかった。ラジオは94年に、テレビも96年から始まったからね。でも音楽はとても身近なものだった。というより音楽が唯一のエンターテインメントだったんだ。結婚式や洗礼式があるたびにミュージシャンが呼ばれて路上でパーティがおこなわれて、そこから音楽を学んでいったんだ。踊ること、歌うことをね。PlayStationなんかなかったから音楽が唯一の楽しみだったんだ。テレビなんてすごく高かったから家になかった。僕にとってテレビは人の家の鍵穴から覗いて観るものだったよ。音楽は村の人みんなにとって日常だった。サッカーだってマリに到達したのは比較的最近だよ。マリはアフリカの中でもいちばん音楽的な国だと言っていいと思う。マリはいろいろな文化に囲まれてる。モーリタニア文化、アラブ文化、セネガルのパーカッション、とにかくさまざまな文化の影響が混ざり合った国なんだ。

■あなたはソンゴイ・ブルース結成以前から故郷のガオで音楽活動をしていたと聞いています。どのような経緯で人前で歌うようになったのでしょう?

AT:最初に組んだのはサラリーズ・ドゥ・ガオというバンドで思春期の衝動で作ったようなバンドだった。それから大学に行って歌詞が書けるようになって、ギターが弾けるようになってメロディが書けるようになって、と成長していった。それでマリでライヴをやるようになっていったんだ。マリがジハーディストたちに占領されて音楽が禁止されたりしている中、それぞれ他のバンドをやっていて顔見知りだったメンバーがバマコで会ってソンゴイ・ブルースが始まったんだ。北部出身者たちが南部のバマコで寄り合って同じ言葉を話してちょっとしたノスタルジーや安心感もあったと思う。そのうちジャム・セッションをするようになって、前座ライヴをするようになっていったんだけど、メインのバンドより受けちゃってね。一緒にやる運命なんじゃないか、と話してソンゴイ・ブルースを始めたんだ。

■影響を受けた人物、アーティストなどがいたら教えてください。

AT:まずはマリのアーティスト、アリ・ファルカ・トゥーレ(Ali Farka Touré)、ティナリウェン(Tinariwen)、アマドゥ&マリアム(Amadou & Mariam)などの伝説的存在。こういったアーティストたちはラジオでも流れていたし結婚式や洗礼式でも彼らの音楽が演奏された。今はインターネットが普及して、ヒップホップ、レゲエ、ロック、ブルース――ブルースは僕たちの故郷が発祥の地だけどね――といった音楽もどんどん聴けるようになって、僕たちの音楽にも若い世代に好まれる音楽の影響が入ってきている。

■(前作収録曲の)“Al Hassidi Terei”のPVを見たとき、ヘヴィな曲調にもかかわらずあなたがとても楽しそうに歌っているのに虚をつかれる思いがしました。困難な状況、理由でバンドをスタートさせたにもかかわらず、あなたはいつもじつに楽しそうに歌っていますね。

AT:音楽は瞑想方法なんだ。音楽を演奏しているときは音楽に没頭して不安や困難とは別の境地に達することができるんだ。

マリがジハーディストたちに占領されて音楽が禁止されたりしている中、それぞれ他のバンドをやっていて顔見知りだったメンバーがバマコで会ってソンゴイ・ブルースが始まったんだ。

■バマコでの活動中から、バンドのコンセプトにもかかわらず、トゥアレグの人たちをはじめ、ソンゴイ族以外からも人気があったそうですね。どうしてそんなことが可能だったんでしょう?

AT:それが僕らの音楽のマジックなんだ。バマコのキャバレーで演奏しているとき、オーディエンスの中には13部族全部が混ざっていた。彼らの言葉や服装なんかでどこの部族かすぐにわかるからね。音楽を聴いているときは憎しみも消えるんだ。それが音楽を分かち合ういちばん重要なところだよ。僕たちの音楽の根底に流れている善良さにみんな惹きつけられた気がする。

■〈Africa Express〉に関わったことで、ソンゴイ・ブルースの音楽性に何か変化はありましたか?

AT:そうだね、大きな変化へのきっかけになった。マリのクーデターの真っ最中にバマコに来てマリのバンドをサポートしたんだから彼には頭がさがるよ。デーモン(・アルバーン)はアフリカ音楽を本当によく理解しているし。あの政治的状況の中、50バンドのオーディションをして1週間かけてレコーディングしていったんだ。〈Africa Express〉をきっかけに僕たちのキャリアはガラッと変わった。

■ニック・ジマーやマーク・アントワーヌ・モローがプロデュースをしたことでソンゴイ・ブルースのサウンドに変化はありましたか?

AT:もちろん。音楽的にもすごく成長したと思う。ニックは経験豊富で才能豊かで、彼からアレンジの新しいスタイルを学んだよ。その後にツアーに出て3年かけてさらにいろいろな経験を積んだんだ。いろんなバンドやプロデューサーに出会ってジャム・セッションをしたりしてね

■前作『Music In Exile』には知る人ぞ知るハイラ・アルビー(Khaira Arby)が参加していました。彼女はどういう経緯でアルバムに参加したのでしょう? また彼女はマリの人びとにとって、そしてあなたがたソンゴイ・ブルースのメンバーにとってどういった存在でしょうか?

AT:北のディーヴァさ。彼女は僕たちのことを息子のように思ってくれているし、僕らも母のように慕っているよ。それでレコーディングの時に「参加してくれない?」って頼んだら、快く引き受けてくれたんだ。今までもクラブでジャムに参加してくれたことも2回ほどあった。ソンゴイ・ブルースのギタリストは、彼女のバンドの代打ギタリストとして彼女のコンサートによく参加していたから、僕らのこともよく知っていてくれた。それで朝に彼女に電話したら午後にはスタジオに来てくれて、リハも何もなくぶっつけ本番でレコーディングしてくれたんだ。

質問・文:森本英人(2017年7月21日)

| 12 |

Profile

森本英人/HIDE MORIMOTO

森本英人/HIDE MORIMOTO〈SOUL BONANZA〉主宰。東京No.1トロピカル・ミュージック・パーティ「TOKYO SABROSO」、「TAMBU」、「VOODOO FUNK in JAPAN」等でレジデントDJ。

INTERVIEWS

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー

- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る

- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会

- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから

- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”

- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン

- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー

- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く

- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー

- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る

- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE