MOST READ

- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて

- shotahirama ──東京のグリッチ・プロデューサー、ラスト・アルバムをリリース

- Shintaro Sakamoto ——坂本慎太郎LIVE2026 “Yoo-hoo” ツアー決定!

- Thundercat ──サンダーキャットがニュー・アルバムをリリース、来日公演も決定

- CoH & Wladimir Schall - COVERS | コー、ウラジミール・シャール

- 『ユーザーズ・ヴォイス』〜VINYLVERSE愛用者と本音で語るレコード・トーク〜 第四回 ユーザーネーム kanako__714 / KANAKO さん

- Columns 1月のジャズ Jazz in January 2026

- interview with Shinichiro Watanabe カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由

- KEIHIN - Chaos and Order

- Flying Lotus ──フライング・ロータスが新作EPをリリース

- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界

- 坂本慎太郎 - ヤッホー

- IO ──ファースト・アルバム『Soul Long』10周年新装版が登場

- Nightmares On Wax × Adrian Sherwood ──ナイトメアズ・オン・ワックスの2006年作をエイドリアン・シャーウッドが再構築

- ele-king presents HIP HOP 2025-26

- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー

- Autechre meets Kohei Matsunaga ──コウヘイ・マツナガがオウテカ来日公演のサポート・アクトに決定

- Meitei ——来る4月、冥丁が清水寺での「奉納演奏」

- DIIV - Boiled Alive (Live) | ダイヴ

- Autechre - Move Of Ten

Home > Interviews > interview with Saito - テクノ夫婦

三島(由紀夫)さんが「死ぬ死ぬ死ぬ……」ってずっと言ってるやつね。これは、面白いから録ろうってなりましたね。

■エレクトロニック・ミュージックを聴くときに、いちばん気にするところはどこですか?

久師:どうやって笑えるかと、踊れるかっていうところですね。

■笑えるか、踊れるか?

久師:そう。僕らのテーマはそこなんです。「笑える」っていうのは「びっくりする」という意味もあるんですけど……コミック・バンドじゃなくても、音で笑うというのはできるんですよ。「え、ここにこれが来るの!」って(笑)。例えばハンドクラップが予期せぬような全然違うところに入っていたりとか、「ちょっと待ってこの人おかしいよ」っていう笑い。

■それは「笑い」というより「驚き」ですよね。

久師:そうですね。ぼくら、そういうのを聴くとニヤニヤしちゃうんですよ。

レナ:「発見」みたいな感じなのかな。

久師:意外性かな。

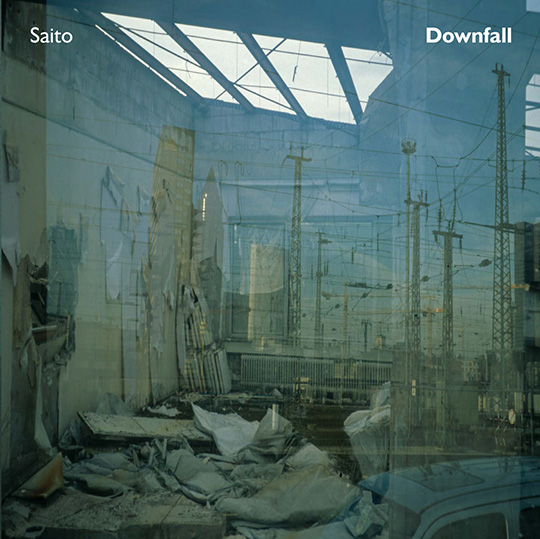

●『Downfall』の最後の曲もそういう意図で作ったんですか?

久師:三島(由紀夫)さんが「死ぬ死ぬ死ぬ……」ってずっと言ってるやつね。これは、面白いから録ろうってなりましたね。

レナ:海外の人は言葉の意味がわからないじゃないですか。だからどういう反応を示すんだろうって。サプライズとして入れたんです。

■なぜ『仮面の告白』にしたんですか?

レナ:「Mask」はコロナとも被りましたね(笑)。もともと私が三島さんの作品が好きだったのと、あと『仮面の告白』って三島さんの処女作だし、私たちもSAITOとしては初めてだったというのもあったり。それと、私のなかで『仮面の告白』って、坂本(龍一)さんのお父さんが編集者だったりして、いろいろとシンクロしちゃったんですよ。あと、三島さんの声は昔のインタヴューなんですが、音って記憶とか時代感とかを含んでいるじゃないですか。それを現代の音にあてたときの違和感もいいと思って。

いま音楽のほかにハマっているのが、7.83という周波数ですね。シューマン博士という人が発見したんですが、地球には電離層っていうのがあるんです。そこには周波数が流れている。それが7.83ヘルツ。人間の耳は20ヘルツまでしか聞こえないから、完全に聞こえません。でもセンシティヴな人は、気配を感じる人もいる。地球ではすべての物質がその7.83っていう周波数を基準に動いているんですが、それが現在7.835とか、ちょっとだけズレてきているんですよ。

■音楽を作るときはふたりで一緒に作っている?

久師:galcidに関してはレナが演奏して、私がミックスプロダクションを行なっています。SAITOに関しては、演奏も二人で行い、ミックスは私が行いました。

レナ:久師はめちゃくちゃ作業が早いんですよ。普通5日間とかかけるのを2時間とかでやってしまうので。

久師:雑な方がいいんですよ。1テイク目がいちばんいい。失敗するときもあるんだけど、だいたい一発目がいいんです。

●最近リリースのペースも早いですよね。

久師:最近2枚出ましたけど、実はそれよりもっと前に録音しているフル・アルバムがあるんですよ。他にも海外を中心に12インチシングルやコンピレーション作品も色々と出しています。galcidの2枚目のフル・アルバムに関しては、去年の3月に完成している作品が〈Detroit Underground〉から出るはずだったんですけど、ファーストと同じくジャケットをデザイナーズ・リパブリックのイアン・アンダーソンに頼んだら、そのデザインだけで半年かかって(笑)。

レナ:さらに、一度でき上がったものに文句を言ってしまったんです。

久師:まさかのダメ出しをしたんですよ。最初に上がってきたのがめちゃくちゃチャイナ風で(笑)、これは絶対違う!と思って。

レナ:関係者一同みんな凍りついたけどね(笑)。

久師:イアンはデザイン界の巨匠だから、レーベルの人も「言えない」と。「じゃあ、僕たちが言う」って(笑)。

■ぼくも1回会ったことがありますけど……よく言えましたねそれは(笑)。

久師:でも野田さんがもし自分のアルバムでそれがきたら、言うと思いますよ。

■いやいや(笑)。やってもらえただけで嬉しいから。

久師:みんなそういう状況なんですよ。みんな凍りつくし、本人はヘソ曲げちゃうし(笑)。

レナ:でも、私にはいっさい文句を言わないかったですね。しれっとレーベルに請求額を上乗せしていたらしいですが(笑)。

久師:少数精鋭で手仕事でやっている職人さんたちだから、逆にレナの言ったことが響いたようで、「じゃあ、やったろう」ってなってすぐに作ってきましたよ。でも今度はプレス会社が大忙しになっちゃって。

レナ:向こうのプレスって、6月くらいで最後の受注を受けて、9月まで休みなんですよ。それでのびのびになって、さらにコロナになってしまった。

久師:でも最近〈Detroit Underground〉と話した結果、なんと今年の冬に出ることになったんです。

■良かったじゃないですか。次のリリースが控えているのは楽しみです。

久師:でも、僕らとしてはフレッシュな方がいいじゃないですか。

■たしかに。2年前の作品だと「いまだったらもっと良いものが作れるのに」って思いますよね。

久師:実は今、それを打開するべくやっていることがあるんです。昔はある天才作家に王様とかがパトロンとして曲を書かせていたわけじゃないですか。で、調べたらパトロンに直接作品を売っているシステムがあって。いまgalcidもPatreon(パトレオン https://www.patreon.com/galcid)というシステムを採用して、月に最低5ドル入れてくれれば聴き放題になるっていうサブスクをやっているんです。すごく健康的だと思うんですよね。その代わり、条件としてこちらは週に1曲あげる。

レナ:その条件は自分で縛っているんですが(笑)。

久師:毎週作ってあげているから、本当に新しいんです。

レナ:健康的だよね。聴く人は最新の音楽が聴ける喜びもあるし。

■それは確かに新しいですね。

レナ:一応Patreonはクラウドファウンディング型ということになっているんですけど、サブスクという形にしていて、ダウンロードも可能なので、リスナーは好きな形で聴くことができます。

■まさに広告に対しての狭告。

レナ:まさに。コメントもできるし、「今回は気に入ったから上乗せします」ということもできる。

久師:その点が投げ銭とは違いますね。

レナ:サブスクという形は私たちにとってありがたいですね。一回きりではないので、信頼関係が保てるんですよ。

■それが確立されて、ベースになる経済活動みたいなものができたら大きいですよね。

久師:しかも、クライアントがいないから毎週『Downfall』みたいな過激で誰にもこびない曲を作ってアップしているんですよ。それ以上にフレッシュで新しいものを。ほぼ全曲にメロディが入っていますね。また、二度と同じことをしないというのが信条です。最近はFMシンセを多用します。それがまた新しいですね。

FMシンセというとDX-7のイメージがあると思うんです。フュージョンとか、のど自慢とか。あれって、綺麗な音を作ろうとしてヤマハが作ったものですが、ぼくらが使っているFMシンセのモジュールは、触っちゃいけない操作子しか出ていないんです。つまり、音を壊していける。綺麗なエレクトロニック・ピアノとか、そういう音じゃなく、まともな音を出さないような装置なんです。

■なるほど。すごく面白いです。それこそ303なんて、本来はベースラインとして作ったものが、あんなふうに間違った使い方のほうが面白いということになった。それと同じような話ですね。

久師:303と909と808とSHを作った菊本忠男さんとDOMMUNEで対談したんですが、そのとき303、909などのいわゆる難解シリーズはご自分で「失敗作だった」って言っていました。「でも菊本さん、これがどんな音が出るか知らないでしょ」って、DOMMUNEのサウンドシステムで鳴らしたらびっくりされて…。こんな音作った覚えはないって(笑)。当時、予算に限りがあったので、だったらしょぼい方向に合わすかということになった。そのしょぼい方向がTB-303の嘘のベースの音だったり808とか909のリアルでは無い電子的なサウンドになったんです。

レナ:逆に言うと、いまや本物だしクラシックだからね(笑)。

久師:世界中でいちばん鳴っている叩きモノだよね。そういう意味でもこれは素晴らしいんですよって言っても納得してくれませんでした。菊本さん自身は完璧に失敗したと思っているんです。そして彼は「久師さん、こんな爆音でTRシリーズを聴いたら耳を悪くするのでお気をつけください」って(笑)。

■今回のコロナの状況を受けて、今後どういうふうに活動していこうっていうのはありますか?

久師:まず、この様な状況になって真っ先に揃えたのが映像配信機材です。嬉しいことに、4月にキャンセルになってしまった全ての場所からストリーミングでライヴの依頼がありました。なので、ヨーロッパのツアーはそうそうたるメンバーで自宅スタジオから配信できました。

レナ:ヨーロッパだけではなく、インドもありましたね! そちらも、ものすごくきちんとしている、といったら変ですが、メンバーもクオリティーも高かったです。そのように、オフラインでのイベントができなくなってしまった補填をするストリーミングをしつつ、去年末から行っている「音を鑑賞する」対話型のワークショップをやっています。ビジネスパーソンの方がけっこう来てくださるんですけど、そこで、私たちの作った音を流しているんです。

久師:「音楽」じゃないですよ。音です。「シューッ」とか「パッ」とか、抽象画を鑑賞するのと近くて、音を鑑賞するんです。そこにはメロディもありません。

レナ:対話型鑑賞は絵を使ってやる人は多いけど、2019年の時点で音でやっている人は誰もいなかったから、第一人者になりたいと思って。

■それは場所を借りて?

レナ:今年の3月までは場所を借りてやっていたんですけど、いまはオンラインでやっています。ZOOMで。数十名の参加者から3~4名のグループにわかれて、聴いた音の印象を五感に変えて対話します。どんな色を感じるか、情景が見えるか、香りだったら? 感触とか、色々と個人で感じることを対話していくわけです。それぞれが、音から思い起こした自分の記憶やイマジネーションについて語ってくれます。絵だとなかなか言葉が出てこないけど、音だと言語化しやすいみたいですね。

音は記憶や映像と結び付きやすいようです。参加者は「こんな音聴いたことない」って人も多いですね。普段音楽を聴かないというか、聴いてもクラシック音楽とかロックくらいしか知らない人、そもそも歌詞がない音とかメロディがない音を知らない人が、いきなりエクスペリメンタルな音を聴かされて、「宇宙的なものを感じた」とか、「地下にいるような気分になった」とか。そういう違いも楽しめるコミュニケーションです。

久師:野田さんも小林さんも、レナも私も、同じ音を聴いても感じ方はそれぞれ違って、言葉も違うじゃないですか。その相手の多様性を認めるのが対話なんです。最初は「自分とは違うな」ってなるけど、何回かセッションを繰り返していくとその人の感性が開いてきて、相手との違いが楽しくなってくる。それがコミュニケーションになっていく。

レナ:音だから、正解も不正解もないじゃないですか。そうすると、「この人はこう感じるんだ」とか発見があるんです。明るく感じている人もいれば暗く感じている人もいる。たとえば、オルゴールの音を聴いて「懐かしい」って感じる人、「綺麗だな」って感じる人と、「怖い」って感じる人がいるんです。ホラー映画でオルゴールが鳴ると怖い場面とかありますよね。そういうのを過去に観たことがある人は、オルゴールの音を「怖い」と感じることもあります。そういうふうに、それぞれの感じ方が一個の音の中にある。

私は小さいころそうやって遊んでいたから、それをいろいろな人とやりたいと思ってはじめたら、意外にもビジネスパーソンの方々がおもしろがってくれました。「じゃあうちの企業でもコミュニケーションの場としてやらせて下さい」とか、中学校とか高校生とか、グレはじめる子供たちと一緒に先生がやるとか。そういう話がぽつぽつあって、新しい音との関わり方が開いた感じです。

■やることがたくさんありますね。

久師:いま音楽のほかにハマっているのが、7.83という周波数ですね。シューマン博士という人が発見したんですが、地球には電離層っていうのがあるんです。そこには周波数が流れている。それが7.83ヘルツ。人間の耳は20ヘルツまでしか聞こえないから、完全に聞こえません。でもセンシティヴな人は、気配を感じる人もいる。地球ではすべての物質がその7.83っていう周波数を基準に動いているんですが、それが現在7.835とか、ちょっとだけズレてきているんですよ。

■それは気候変動と関係しているんですか?

久師:かもしれない。すべてがちょっとずつズレていて、簡単にいえば整体に行って治さないといけない状態。

レナ:シューマン博士がそれを発見したのは20世紀初頭なんですが、でも仮説のまま博士は亡くなってしまった。それが、1967年くらいにアポロが飛んで、理論上正しかったことがわかったんです。じっさいに計測したら7.83だったと。20世紀の最大の発明は「振動」だと言われています。ワークショップのときもそのシューマン共振を入れたりしています。いまコロナで、「見えないもの」がキーワードになってますよね。音もそうだなって。

久師:実はヒトラーもその手法を使ってプロパガンダを行っていました。彼は人が不快に感じる周波数にこだわっていた。人間の可聴範域を超えた部分で不快な周波数を聴衆のいるところに流していたんです。それでヒトラーが壇上に出てきた瞬間に、その不快な周波数を切る、という演出をしていました。音は使い方によってはそういう悪用もできてしまうのが危険ですね。

レナ:「振動」はものすごくエネルギーを持っています。うまく使って、いま、脳科学の先生ともメンタルヘルスケアの部分でも役立てられる様に、さらなる音の研究を進めています。それをどんどんワークショップにフィードバックしているような感じです。

■galcidの今後の方向性として、音そのものがあるんですね。

レナ:はい、そうですね。音と絵でコラボレーションしたこともありました。音をつけて抽象画を鑑賞すると、その絵が動き出すんです。薄く入れている色が急に際立って見えたり、とかなり面白かったです。無音で絵を5分間鑑賞するのは大変だけど、音が出ると動きが出るので、ゆっくり鑑賞できて、フィードバックももらえる。音の可能性は無限だと感じています。

久師:そういうワークショップをブライアン・イーノと教育機関などでおこなおうとしています。

■それは大きな目標ですね。

久師:いや、すぐにできますよ。向こうから誘ってくると思う(笑)。

レナ:海外の人はそういう話に敏感で、すぐに興味を持ってくれますね。同じことをギターとかヴァイオリンとかピアノなどのアコースティック楽器でやろうとすると、すごく制限があるんです。音色や音階が決まっていて、音のイメージが強すぎるから。でもシンセって、ノイズからメロディまで出せるから、想像の範囲が広がって鑑賞しやすいんです。私は電子音楽は他のジャンルに比べて比較的新しいものなので、様々なことができると思っています。まさに色のパレットがあり、色自体を自分で作れますからね。これからも、電子楽器を使って可能性を追求していきつつ、作品を作り続けていきたいと思います。

取材:野田努+小林拓音(2020年9月18日)

| 12 |

INTERVIEWS

- interview with Shinichiro Watanabe - カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由 ──渡辺信一郎、インタヴュー

- interview with Sleaford Mods - 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 ——痛快な新作を出したスリーフォード・モッズ、ロング・インタヴュー

- interview with bar italia - バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る

- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) - パーティも政治も生きるのに必要不可欠 ──ニーキャップ、来日直前インタヴュー

- interview with Chip Wickham - スピリチュアル・ジャズはこうして更新されていく ――チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with NIIA - 今宵は、“ジャンル横断”ジャズ・シンガーをどうぞ ──ナイア、インタヴュー

- interview with LIG (Osamu Sato + Tomohiko Gondo) - 至福のトリップ体験 ──LIG(佐藤理+ゴンドウトモヒコ)、インタヴュー

- interview with Kensho Omori - 大森健生監督、『Ryuichi Sakamoto: Diaries』を語る

- interview with Lucrecia Dalt - 極上のラテン幻想奇歌集 ——ルクレシア・ダルト、インタヴュー

- interview with Ami Taf Ra - 非西洋へと広がるスピリチュアル・ジャズ ──アミ・タフ・ラ、インタヴュー

- interview with Jacques Greene & Nosaj Thing (Verses GT) - ヴァーシーズGT──ジャック・グリーンとノサッジ・シングが組んだ話題のプロジェクト

- interview with Kassa Overall - ヒップホップをジャズでカヴァーする ──カッサ・オーヴァーオール、インタヴュー

- interview with Mat Schulz & Gosia Płysa - 実験音楽とエレクトロニック・ミュージックの祭典、創始者たちがその歴史と〈Unsound Osaka〉への思いを語る

- interview with Colin Newman/Malka Spigel - 夏休み特別企画 コリン・ニューマンとマルカ・シュピーゲル、過去と現在を語る

- interview with Meitei - 温泉をテーマにアンビエントをつくる ──冥丁、最新作を語る

- interview with The Cosmic Tones Research Trio - アンビエントな、瞑想的ジャズはいかがでしょう ——ザ・コズミック・トーンズ・リサーチ・トリオ

- interview with Louis and Ozzy Osbourne - 追悼:特別掲載「オジー・オズボーン、テクノを語る」

- interview with LEO - 箏とエレクトロニック・ミュージックを融合する ――LEO、インタヴュー

- interview for 『Eno』 (by Gary Hustwit) - ブライアン・イーノのドキュメンタリー映画『Eno』を制作した監督へのインタヴュー

- interview with GoGo Penguin - ジャズの枠組みに収まらない3人組、これまでのイメージを覆す最新作 ――ゴーゴー・ペンギン、インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE