MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with A Certain Ratio/Jez Kerr - マンチェスター、ポストパンク・ファンクの伝説

救世軍のバザーや古着屋で仕入れたレトロなスーツやシャツをこざっぱりと着こなした彼らは、パンクに似つかわしいとは言えない銀行の支店長のような髪型で決めて、インダストリアルなファンクを演奏する。あるいは、こ洒落たサファリルックに身を包みながらノイズまじりのラテン・ジャズを奏でる。さもなければ、ファンカデリックがドナルド・バードといっしょにTGをカヴァーしたかのような面白さ。“ポストパンク”時代のUKには、パンクの灰から生まれた因習打破のインディ・バンドが多々登場しているが、ア・サートゥン・レシオ,通称ACRもそのなかの重要なひとつ。取材に応えてくれたジェズ・カーはACRサウンドの核となるベース担当であり、そしてポストパンクからダンスの時代とそれ以降を渡り歩いたシーンの生き証人のひとりでもある。

映画『24アワー・パーティ・ピープル』で描かれているように、ACRはジョイ・ディヴィジョン/ニュー・オーダーとともに初期〈ファクトリー〉の看板バンドだった。ことACRに関しては、トニー・ウィルソンがマネージャーを引き受けるほどレーベルお気に入りのバンドだった……が、しかしその活動は順風満帆というわけではなかった。多くのヒット曲に恵まれコマーシャルな成功をおさめたNOとくらべると、ACRは長いあいだ玄人好みのバンドであり、ある種ニッチなポジションに甘んじていたと言える。2000年代初頭のポストパンク・リヴァイヴァルにおいて、ACRが再評価の中心となるまでは。

Kevin Cummins ドイツ表現主義風の初期の写真。中央に立っているのがジェズ。

ACRがポストパンク・リヴァイヴァルの目玉となったのは、ESGやリキッド・リキッドの再評価、あるいはDFAなどディスコ・パンク勢の隆盛ともリンクしたからだが、同時に、初期ACRのモノクロームなファンク(それは“ファンク・ノアール”などと呼ばれる)がアンダーグラウンドにおけるインダストリアルへの展開とも通じていたからだ。ACRはどこから聴けばいいのかと問われたら、まずは“Lucinda”を薦めることにしている。それは同時代のブリストルのファンクとはまた違った感触を持ったマンチェスターのファンクで、初めて聴くリスナーはその冷めたファンクが21世紀のいまもまったく古くなっていないことに驚くに違いない。

80年代よりも現在のほうがACRの存在感は増しているといったら言い過ぎだが、昨年は結成40周年を記念してリリースされた愛情のこもったボックスセット(ミュートの素晴らしい仕事のひとつ)が欧米では話題となった。トーキング・ヘッズのカヴァー曲やグレイス・ジョーンズとの共作予定だった曲などトピックもいくつかあったが、多くのメディアが書いたのは長きにわたって過小評価されてきた先駆者へのリスペクトであり、悪化する社会経済を背景に生まれた40年前のポストパンクと現在の状況との相似点である。

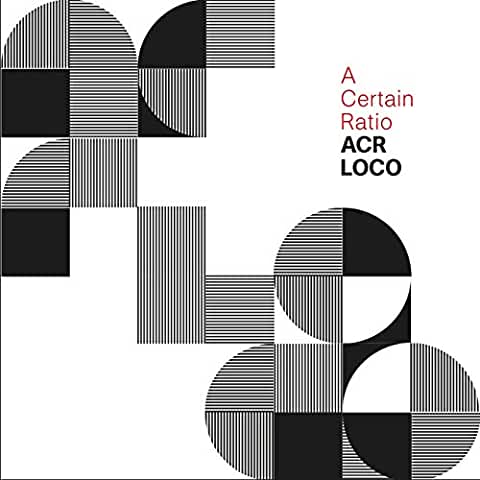

12年ぶり10枚目のアルバムとなる『ACR ロコ』(ACR狂)にはあらゆる世代から特別な期待が寄せられているようだ。そしてあたかもそれに応えるように、新作にはACRの魅力がわかりやすく表現されている。シンセポップからラテンないしはジャズやハウスなどさまざまな要素がポストパンク解釈によって加工される、ACRファンクの現在形が聴けるというわけだが、目立って新しいことをしているわけではない。しかしアルバムとしての完成度はじつに高く、それぞれの曲自体にそれぞれのアイデア=魅力がある。と同時にすべての曲には滑らかなグルーヴがあり、自信をもって初期の精神を忘れない演奏は感動的ですらある。

インタヴューでジェズ・カーは、じつに多くのことを喋っている。2万5千字以上という長めの記事になってしまったが、いままで日本ではそうそう紹介されてこなかったバンドなので、ここはひとつほとんどエディット無しで載せることにした。のんびりと読んでください。こと〈ファクトリー〉にまつわる話はひじょうに面白いし、ところどころ笑える。通訳兼質問者の坂本麻里子によればジャズ本人も本当によく笑う人だったとのこと。

トニー・ウィルソンは僕たちにぞっこんで。だから僕たちは「彼のバンド」だった、と。言うまでもなく、彼はマネージャー業には向いていなかったわけだけど。っていうかビジネスマンですらなかった。

■ まずは取材を受けていただいてありがとうございます。

Jez(以下、J):どういたしまして。

■新宿でのライヴも見にいきました。

J:うん、MARZのショウね。

■ええ。なので、3曲目の“Yo Yo Gi”を聴いたときは、ちょっと嬉しかったです。

J:ああ、うんうん(笑)。僕たちは表をうろうろしていて。歩いているうちに代々木(ジェズは「ヨーヨージ」と発音)まで行き着いてしまって、それで地下鉄に乗って戻ったんだ。で、僕はあの車内放送を録音したんだけど……っていうか僕たちふたり(おそらくマーティン・モスクロップのこと)ともあれを録音したっけな。だから、(笑)僕が「大丈夫、二駅だけだから」って言ってるのが聞こえるはずだよ。アッハッハッハッ!

■しかしあれは新宿駅の構内放送なのになぜ“Yo Yo Gi”になったんでしょう?

J:うん、たしかにそうだ。ごめんごめん。でも、あの名前、「Yo-Yo-Gi」っていうのがとにかく気に入っただけなんだ。

■「Shin-juku」よりもファンキーな曲名かもしれません(笑)。

J:(笑)そうそう。っていうか、ああして地下鉄に乗っていたときに代々木の駅名の標識を見て、「こりゃグレイトなタイトルだな」と思ったんだ。でまあ、あるトラックに取り組んでいて、ふと「あの音源を使ったらどうだろう」と思いついて。うん、そんな風にして出来上がった曲だよ。

■でもおもしろいですよね。なぜその音楽はラテンとハウスになったのでしょうか? 日本とは全然関係のない味わいなわけですが。

J:うん(笑)。だけど、その組み合わせがうまくいったと僕は思うけどね。それに、あの曲はミュージック・ヴィデオもかなり興味深いんだ。あれを作ったのは僕たちのファンで、2、3年前にこちらにコンタクトをとってきた。彼は自作のヴィデオ映像をいくつか送ってくれて、僕たちと何かやりたいととても熱心でね。で、このアルバムを発表する段になり、よし、試しにやってみよう、どんな映像のアイディアが浮かぶかやってみてよ、とお願いすることにしたんだ。彼はあのミュージック・ヴィデオを作ってくれて、僕たちもほんとに気に入ったし、そういう運びであのヴィデオができたっていう。だから、あれはファン制作のヴィデオなんだ(笑)!

■そうだったんですね。さて、今回は12年ぶり、昨年の40周年記念を経ての10枚目のスタジオ録音アルバムです。

J:かなり長く間が空いたよね、うん。ただ、僕たちはその間もずっと活動していたんだけどね。レコードこそ発表していなかったものの、いま言われた過去12年の間もギグは続けていた。どこかから声がかかるたびにギグは続けていたんだよ。で、少し前から〈ミュート〉が再発をはじめて……

■ボックスセットもありましたよね。

J:そう、それも含むバック・カタログのリイシューがあって、それを機にライヴをやる機会がさらに増えて。でまあ、うん、僕たちにはずっと「もう1枚アルバムをやれる」という思い、自分たちのなかにまだ音楽が残っているという気持ちがあったし、後はもうそのレコードを出すための方法/便宜を調達できるか否かにかかっていた。で、〈ミュート〉と再発の契約を結んだ際に、よし、アルバムに向けて作品をまとめる作業をはじめようと僕たちは考えたわけ。基本的に、このアルバムは過去1年くらいの間に自分たちで形にしていった。週末ごとに集まってレコーディングをはじめて、とにかくジャムを音源にしていって。そこから半年後にそれらの音源に改めて取り組むことにし、そこで作品を完成させたわけ。

だから──そう、僕たちは作品を自主プロデュースしたし、その上で〈ミュート〉側にこの作品をライセンスする意向はあるかと尋ねたところ、彼らも僕たちの旧作の売れ行きに満足していたし、「オーケイ、新作を我々が出そう」と言ってくれて。だからある意味……自分たちはいまこそハッピーだって言うのかな、(苦笑)クハッハッハッハッ! いやだから、これまで以上にいまの自分たちは楽しめているんだ、ほんと。もちろん、初期の頃だって楽しかったよ、若くて何も考えずに済んだから。でも思うに、中期あたりかな、あの頃から、音楽活動だけではなく人生そのものも全体的に少々難儀になっていったんだよね(苦笑)。

■『ACR ロコ』は、ACRの集大成のように、40年の活動が集約されているように思いました。あなたはどんな気持ちでこのアルバム制作に臨みましたか?

J:まあ、いつもと同じだったね。要するに、どこに向かっているか五里霧中でとにかくやっていく、っていう。

■(笑)。

J:さっきも言ったように、僕たちはいまから1年以上前にこのアルバムのレコーディングに着手した、というか、とにかくスタジオに集まって──メンバーはみんな他に仕事をしていたり等々の事情があるから、全員集合できるのは週末だけでね。でまあ、集まって3つか4つのトラックをモノにして、大体はベース、ギターとドラムに、なかにはヴォーカルの混じるものもあって。で、少し音源を休ませた上で、またスタジオに入ってもうちょっとあれこれつけ足していくうちに6、7曲ぶんくらい、骨格になるアイディアが生まれた。そこからツアーをたくさんやって、その後でまたスタジオに戻り、去年のクリスマスの少し前に音源の仕上げに取りかかりはじめた。あのときからだったね、ほんと、作品がちゃんと形になっていったのは。

ただ、さっきも言ったようにちゃんとした「プラン」はなかったんだ(苦笑)。とにかく何か録音していき、それをやっているうちにみんなが「おっ、これはグレイトだ。こういう方向に持っていったらどうかな? やってみようぜ」云々と言い出すし、レコーディング作業/音源自体が変化を促していくっていうか。でも、うん、いまの君の意見には同意するけどね。たしかに今作は、僕たちのやってきた数多くの異なるサウンドをレプリゼントしているし……そうだな、このアルバムを最初から最後まで通して聴くと、ACRの通ってきた旅路を追体験できるとでもいうのかな、そこには僕も満足している。

■ですよね。

J:……と言いつつ、そうするつもりはまったくなかったんだけどね(笑)!

■(笑)偶然そうなった、と。

J:ああ。でも実際、僕たちのキャリアは何もかもそんな調子だったんだって! そのほとんどは偶然起きたものだったし、「前もって計画を立ててやる」ところはまったくなかった。それはさっきも話したことだし……たとえば、僕の大好きなACR作品の1枚である『Sextet』(1982)にしても、制作時間はとても限られていて。スタジオに入った時点では、まだスケッチ段階の3曲くらいしか手元になかった。だから、それ以外の要素はすべてスタジオ内で生み出されていったっていう。

■そうだったんですか。

J:うん。今回のアルバムでも“Taxi Guy”や“Friends Around Us”なんかがそれと同様で、胚芽程度のアイディアはあったとはいえ実際に曲が出て来たのはスタジオのなかでだった。僕にとってはそれがベストなやり方なんだよ、というのも非常にフレッシュだし、それに曲を書いたその場でレコーディングするのはとてもいいことだとも思っている。リハーサルをさんざんやって繰り返し演奏すると、その曲にあった当初の火花やヴァイブみたいなものが二度と取り戻せなくなるんじゃないかな。以前の自分の考え方はその逆だったんだけどね、リハをえんえん重ねて完璧にモノにしてからレコーディングするものだ、ずっとそう思ってきた。だけどそうじゃない。ベストなやり方、レコーディングに対する見方というのは、はじめのうちに録ってしまう、それなんだ。

■経験を積んであなたがたもある意味賢くなった、ということかもしれません。「流れに任せてやればいいんだ」と。

J:(笑)。まあ、僕たちが学んだ主なことと言えば、物事をコントロールしようとすればするほど、その新鮮さと生命力は薄まってしまうものだ、だろうな。思うに僕たちはとにかく、以前よりもっと楽しめているんだよ。その面は音楽そのものに反映される。実際にやっていて楽しいと、その楽しさが自分たちのやっていることにも反映するもので。まだ若かった頃、バンドをはじめた初期の頃だってもちろん楽しかったよ、何もかもとても目新しい経験でエキサイティングだったから。でも、僕たちは気づいたんだと思う──その要素(=やっていて楽しいかどうか)こそ、自分たちのやることに必須な部分だってことに。

だって、もしもやっていて自分たち自身が楽しくなかったら、それは観ている側にだって伝わるものじゃない? だからなんというか、僕たちは物事を本当にシンプルに留め、とてもスピーディに進めることにした。そんな風にナチュラルであるべきだし、小難しくなる必要はない、と。

たしかに今作は、僕たちのやってきた数多くの異なるサウンドをレプリゼントしているし……そうだな、このアルバムを最初から最後まで通して聴くと、ACRの通ってきた旅路を追体験できるとでもいうのかな、そこには僕も満足している。

■新作については後でまたお訊きするとして、ACRの日本のメディアでのインタヴューはかなりレアなのでこれまでの歴史についても少し訊きたいと思っています。かまいませんか?

J:ああ、もちろんいいよ!

■というのは、ひょっとしたら日本の多くのファンは映画『24アワー・パーティ・ピープル』で描かれていたACRが100%真実だと思ってしまっている可能性があります。

J:ハッハッハッハッハッ!

■あの映画は大好きですが、あれはそもそもカリカチュアと事実とが半々くらいの内容であって──

J:(笑)イアン・カーティスが僕たちのことを「ファッキン・クソだ」って言う場面とか?

■(笑)。あれは実際に起きたんじゃ?

J:そうだったのかもね? ただまあ、あの場面は、要は彼は自分たちの方が僕たちより上だと思っていた、ということでさ(笑)。

■ええ。でも誤解を招いている気もする映画です。あなたご自身もカメオ出演なさっていましたが、せっかくのこの機会に訂正したいところなど、あります?

J:まあ、「半分くらいまでは本当」という箇所は多い映画だよね、うん。ただ、僕もあの映画はほんと大好きなんだ。あの映画がやってのけたのは〈ファクトリー〉というレーベルの気風を捉えてみせたってことで、それはなんだったかと言えば、「誰ひとり自分たちが何をしているかわかっちゃいなかった」で。

■(笑)。

J:誰もがとにかくちょっと楽しい思いをするためにやっていたし、そのスピリットをあの映画は本当によく捉えている。さまざまなちょっとした逸話等々が含まれているし、その多くは事実だよ。ただ、なんというか、(笑)それらをあの映画はもっとユーモラスに見せていた、と。でもほんと、かつての僕たちはあんな感じだったからね、とにかく面白がって楽しんでいただけ(笑)。さんざん笑い合っていたし、そこまで真剣じゃなかった、みたいな。

■なるほど。でもACRに関してでいいので、あの映画の真実ではないところを語ってもらえますか?

J:いや、とくに「これは真実じゃない」と言うつもりはないよ。でもまあ、そうだなあ、いくつか……ほら、トニーが……(苦笑)僕たちの脚に日焼けローションを塗りたくる場面があるよね?(訳注:ACRのトレードマークでもあったサファリ・ルックのショーツ姿のメンバーの白い脚を健康的に見せるためにトニー・ウィルソンが楽屋で小麦色のローションを塗る場面)

■(笑)あれは笑えます。

J:でも、あれはトニーじゃなかった。女の子の一群が、トイレでローションを塗ってくれたんだ(笑)。だから、それくらいの軽い違いで……。

■起きたことの本質そのものは変わっていない、と。

J:そういうこと。

■あの映画のなかでトニー・ウィルソンは盛んに「ジョイ・ディヴィジョンはロブ・グレットンのバンドだが、ACRは自分のバンドだ」と主張しますけど、あれは?

J:ああ、あれは本当だよ。最初の何年か、トニーが僕たちのマネジメントをやってくれたから。彼は僕たちのマネージャーだったし、僕たちをニューヨークまで連れて行ってくれたのは彼だったからね。彼の母親が亡くなり遺産が手に入って、そのお金でアメリカに飛ばしてくれた。だからなんだ、ニューヨークでアルバム(『To Each…』/1981)をレコーディングできたのは。

■初のアメリカだったでしょうし、さぞや素晴らしい体験だったでしょうね。

J:その通り。あれはすべて彼のおかげだったし、トニーは僕たちにぞっこんで。だから僕たちは「彼のバンド」だった、と。言うまでもなく、彼はマネージャー業には向いていなかったわけだけど。

■(苦笑)ビジネスの感覚には欠けていたみたいですね。

J:っていうかビジネスマンですらなかった。だから彼はとにかく、ひらめきのアイディア人だったってこと。で……僕が〈ファクトリー〉で好きなのもそこだったんだよな、あのレーベルに関わっていた連中はみんなほんと、「レーベル・ビジネスを立ち上げて儲けよう」っていう観点からはじまっていなかったから。僕たちとおんなじで、〈ファクトリー〉の連中はミュージシャンみたいだった。クリエイティヴな面々で、面白可笑しいことをやろうとしていた。ほんと、初期〈ファクトリー〉はちょっとしたファミリーだったんだよね。所属バンドも若かったし、年代的に言っても、お互いライヴァル意識を抱いてはいた。

ただ、と同時に同胞だという感覚もかなりあって。というのも、「〈ファクトリー〉のバンド」として一緒にライヴをたくさんやったから。ジョイ・ディヴィジョン、ACR、ドゥルッティ・コラム、セクション25、OMDの顔ぶれで「ファクトリー・ナイト」としてパッケージ・ツアーもやった。だからそれが、僕たちにちょっとした……そうだな、所属意識をもたらしてくれたんじゃないかな?

っていうか、〈ファクトリー〉のそもそものはじまりが零細家内工業みたいなものだったわけで。たとえば(〈ファクトリー〉の第一リリースである)『A Factory Sample』(1978)にしても、バンドの連中も実際にあれを何千枚か手作りするのを手伝ったんだし。そのぶんワクワクさせられたし、そこは楽しい要素だった。だからほんと、レーベル初期はエキサイティングだったね。で、それからちょっとした成功が訪れることになって──イアンが亡くなったときに、かなり変化が起きたと思う。あのあたりから、お遊びではなく、もっとシリアスになっていったっていうかな(軽く嘆息)。彼の死は、とても多くに影響したと思う。

序文・質問:野田努(2020年9月23日)

Profile

坂本麻里子/Mariko Sakamoto音楽ライター。『ROCKIN'ON』誌での執筆他。ロンドン在住。

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE