MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with Amyl & the Sniffers - いざ、パンクな一撃

憎しみでいっぱい

こんな壁は大嫌い

何もかも大嫌い

“Don't Fence Me In”

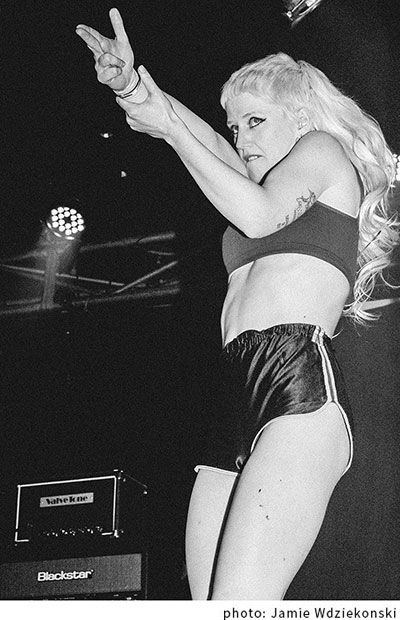

必然というか、当たり前というか、パンク・ロック登場。日本というたいへんな国からではない。これはオーストラリアはメルボルンからの一撃。名前はアミル&ザ・スニッファーズ。火の玉のようなヴォーカリスト、エイミー・テイラー擁するパンク・バンドのデビュー・アルバムが2019年に〈ラフトレード〉からリリースされると、彼らの新しいとは言いがたいパンク・ロック・サウンドは、しかし瞬く間に欧米では評判となって、ことUKでは熱狂的なファンを生んでいる。

望んでいたのは公園を散歩することだけ

望んでいたのは川沿いを歩き 星を見ることだけ

どうかもう私を痛めつけないで

“Knifey”

プロデューサーがアークティック・モンキーズの『AM』を手がけたロス・ロートンだったことも理由のひとつなのだろう。メルボルンのパブでやってきたことをただ続けているだけというこのバンドの荒削りなサウンドを有能な彼はうまくまとめている。だとしても興味深いのは、およそ10年前からはじまったインディーにおけるドリーミー路線とはまるっきり逆の、言いたいことを言いまくっては暴れるパンクの熱風とAC / DC譲りのハードかつなかば漫画的な勢い、そしてミソジニーから気候変動、資本主義の限界と自分への激励が込められた若さ全開の言葉が今日の欧米のインディー・キッズの心をとらえたということである。しかも、彼らはたんに熱くエネルギッシュというだけではない。エイミーが手がける女性の不自由さを代弁する歌詞は、新世代のフェミニスト音楽としての評価もある。ちなみに彼女は、今年の初頭にリリースされたスリーフォード・モッズのアルバム収録の“Nudge It”という曲で客演しております。

ただ資本のため

私は動物なの?

あくまでも資本のため

でも私が気にする必要ある?

“Capital”

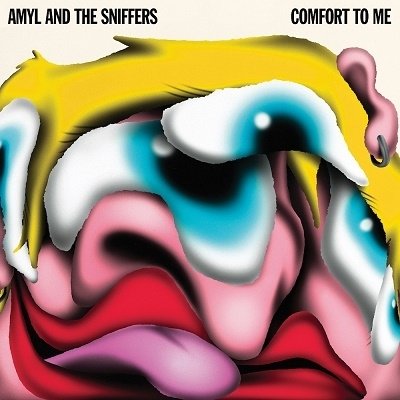

音楽文化が何かと世間で叩かれている日本で暮らすぼくは、いま、自分たちがどこから来たのかを確認する意味でも、小さなところからまたやり直すことは、それはそれでひとつのやり方として未来かもしれないと思う。アミル&ザ・スニッファーズは労働者階級を崇拝しているという批評家の指摘に対し、エイミーは2018年の『ガーディアン』の取材において「何も崇拝はしていない」と答えている。また、あるインタヴューでは「フェミニストを引用したいわけではない。ただ前向きにアップデートしたいだけ」とも話している。メディアからのカテゴライズを忌避しばく進をもくろむ彼らの『Comfort To Me』は注目のセカンド・アルバムだが、これがおそらく日本では最初にちゃんとプロモートされる作品になる。アミル&ザ・スニッファーズ、ぜひ注目していただきたい。質問に答えてくれたのはエイミー・テイラー、そしてベース担当のガス・ローマー。(※文中に引用した曲はすべて新作から)

あるとき知り合いが未成年や子供でも入れるハードコアのイベントに連れていってくれたの。会場には30人くらいのお客さんがいて、みんなすごく攻撃的で、イカってる感じで、汗だくだった。みんなクレイジーな踊りをしてたり、空をパンチしたり、フロアを走り回ったりしていた。それがすごいかっこいいと思って、自分はこの場所にいたいと思った。

■オーストラリアはいまどんな感じでしょうか?(※取材をしたのは8月18日)

エイミー(以下A): いまオーストラリアはロックダウン中だから、午後9時以降は外出禁止令が出ている。メルボルンでは6回目のロックダウンだよ。でもロックダウンしていなかった時期はギグを5回やることができて、ヴィクトリア周辺の田舎町でライヴをやることができた。それは最高だった。それからメルボルンでもライヴを一度やることができて、そのライヴに関してはお客さんが2019年からチケットを持っていたものなんだ。今回のロックダウン開始が、その夜の12時だったからそれが最後のライヴ。だから最近はまったくやってないよ。

■暇な時間は何をして過ごしていますか?

ガス(以下G):パブに行ったり、ベッドで寝っ転がってゴロゴロしたり……俺的にはよくベッドでゴロゴロしてるのが多いね。テレビ観て、リラックスする。俺は家でくつろぐのが好きなんだ。快楽主義者なのさ。

A: 私はその正反対。私はトレーニングしたり、音楽を聴いたり、走りにいったりするのが好き。最近は読書も少しするようになって、それも楽しんでる。それくらいかな。あとは絵を描くのも少しやってる。そんな大層な絵じゃないけど、趣味としてやってるよ。

■いつ、何がきっかけでパンク・ロック出会い、どのような経緯でメルボルンのパンク・シーンのなかに入っていったんでしょうか?

A:私は幼い頃、小さな町で育って、その町はヒッピーっぽい感じのゆるい所だった。そしてライヴ音楽に関しては、未成年や子供でも入れるものがほとんどなかった。あるとき知り合いが他の町で行われている未成年や子供でも入れるハードコアのイベントに連れていってくれたの。会場には30人くらいのお客さんがいて、みんなすごく攻撃的で、イカってる感じで、汗だくだった。みんなクレイジーな踊りをしてたり、空をパンチしたり、フロアを走り回ったりしていた。それがすごいかっこいいと思って、自分はこの場所にいたいと思った。

それ以降、未成年や子供でも入れるイベントがあるとどんなバンドでも観にいくようにしていたよ。ハードコアやパンクだけじゃなくてガレージ・ロックとかにも行っていた。ライヴ音楽で、エネルギーが感じられて、コミュニティがあればジャンルは何でも良かった。ライヴ音楽を取り巻くコミュニティが好きだったんだよね。メルボルンに移ってからは壮大なライヴ音楽の世界が開けて、週に6回くらいライヴに行っていた。それくらい夢中になっていたんだ。

■パンクのどんなところがあなたがたを惹きつけたのでしょうか?

A:うーん、攻撃的な感じに惹かれたのかもしれない。でもはっきりとはわからないな。子供の頃はパンクの雰囲気が怖いと思っていたけど、それは良い意味であって、そこに興味を引かれていたんだよね。パンクの表現の仕方に共感したんだと思う。あとは単に楽しいから! すごくハイテンションで、私自身もハイテンションだから。

■逆にいうと、あなたにはパンクを聴かなければならない条件が揃っていたということだったのでしょうか?

A:とくにそういうのはなかったよ。別にひどい環境で育ったというわけでもないし……。でも自分自身の中なかに怒りという感情がすごく溜まっていたんだと思う。私は若い頃から社会を批判してきたし、それは基本的な形で表現していたのね。例えば「なんでお父さんは週6日働かなくちゃいけないの?」とか「なんで生活がその日暮らしなの?」とか、そういう基本的な疑問を問いかけてた。それに自分が女だということもあって、この社会に対する批判的な感情があったんだと思う。

■ではガスさんはいかがでしょう?

G:最初は13歳くらいのときかな、友だちにパンク・ミュージックを教えてもらったり、あ、俺はずっとスケボーをしてたから、スケボーのヴィデオにパンクが使われていたりしてパンクを知ったんだと思う。ガキの頃は身近にそういう音楽があったから、そういうのを聴いてた。その後は何年かパンクから離れたんだけど、またパンクを聴くようになって、アミルの活動をするようになったんだ。

A:私も音楽のスタイルやジャンルはとくにこだわっていなくて、自分たちのバンドも、最近までパンク・バンドだという自覚がなかったくらいなんだ。いま振り返ってみれば、私たちが作っていた音楽はパンクだったと理解できるけど、当時はただ音楽を作っているという認識しかなかった。ライヴをいろいろなところでやるようになってから、自分たちはパンク・バンドなんだと自覚した。でも私たちは音楽全般が好きで、私が一番大きな影響を受けたのはやっぱりロック。ガレージ・ロックやクラシック・ロックや、他にもたくさんのスタイルから影響を受けてる。本質的にアミルはパンクなのかもしれないけど、私たちはパンク以外にも大好きな音楽がいっぱいあるんだよ。

■なんでこんなしつこくパンクについて訊いているのかといえば、質者は13歳のときにリアルタイムでラモーンズやセックス・ピストルズと出会ったことで人と違った人生を歩んでしまった現在50代後半のオヤジであると同時に、資本主義が人びとを追い詰めて、これほど社会が壊れてしまった(分断されてしまった)時代において、より必要な音楽だとも思うからです。スリーフォード・モッズのやビリー・ノーメイツのような音楽がもっと出てきて然るべきだと思うし。

A:(うなずいている)うん、うん!

■だからスニファーズがラップでもフォークでも他のジャンルでもなく、パンクでなければならなかった理由を詳しく知りたいんですよ。

A: そうだよね。私のなかには、そしてガスもそうだと思うけれど、私たちのなかには何かに対して怒りを感じている部分があるってことなんだと思う。スリーフォード・モッズも同じで、私たちに共通するのはある特定の精神であり、私たちは別に「パンク」というサウンドを表現をしようとしているわけではないんだけど、結果として、そういうふうに聴こえてしまうんだと思う。

■1976年にパンクが生まれて40年後の2016年にスニファーズは誕生していますが、ある意味、パンクのなかにもまだまだ変えていかなければならかなかった側面があるがゆえに、スニファーズの音楽はノスタルジックではなくリアルであると言えますか?

G:リアルだと思うね。俺たちの音楽はいろんな解釈をされていて、ロックンロールという人もいれば、超パンクだという人もいる。でも俺たちは過去のパンクの人たちみたいになりたくて音楽をやっているんじゃない。だからアミルはリアルタイムのバンドだと俺は思うね。誰かへのオマージュとしてバンドをやってるわけじゃないから。

A:私とガスはアミルの音楽を現代的にしたいと思ってるんだけど、ギタリストのデックは「1974年以降の音楽は何も聴きたくない!」なんて言っている奴で、その時代が大好きでそこに留まっていたいんだ。だからアミルにはそういうノスタルジックな要素もあるけど、個人的には——もちろん過去のアーティストたちを尊敬しているけど——自分はいまの時代に生きて、この活動をやりたい。なぜなら過去のパンクにも現在のパンクに対しても批判できることはたくさんあるから。だから両方から良いものを残していけばいいと思う。

■パンクにおいて変わっていかなければならないこととは、たとえばどんなことだと思いますか?

A:まわりの他のバンドを見ると、かなり男性がメインだということかな。もちろんそのなかには偉大で最高なバンドもいるけど、個人的にはもっと多様になってほしい。多様なメンバーがいる、最高なバンドもたくさんあるのに、そういうバンドは(男性メインのバンドと比較すると)あまり取り上げられない。アリス・バッグなど、女性や有色人種がいるパンク・シーンはあるのに男性だけのバンドと比べるとあまり注目されないことがある。他にも変えるべきところはたくさんあるけど、いま挙げたのが一番大きな課題だと思う。

■女性のパンク・ロッカーとして挙げた方についてもう少し教えていただけませんか?

A:アリス・バッグはいまでも現役で活動している人で、最近は『Violence Girl』という本も出したんだよ。彼女はロサンゼルスのパンク・バンド、ザ・バッグズというバンドをやっていて、 素晴らしい、楽しい人。他にもそういう女性のパンク・ロッカーはたくさんいる。彼女たちはたしかに存在しているのに、パンクのシーンは女性を蔑視するところがあるからあまり注目されない。それは間違ってると思う。

■ちなみに、メルボルンのパンクのシーンというのはどんな感じなのでしょうか?

G: 最高なパンク・バンドがたくさんいるよ! 若いバンドに関しては、俺はあんまり知らないけど、いると思うよ。自分がオヤジになった気分だ。昔みたいにそんなに出かけないし、最近のキッズのことも知らない。でもメルボルンのパンクのシーンは最高で、やばいバンドがファッキンたくさんいる。

A:最近はこの状況のせいでライヴ音楽のシーンがどうなっているのか分からないということもあるよね。でもクールなシーンがあるってことは間違いないよ! 日本では、パンクのシーンは盛り上がってるの? いまは難しいと思うけど……

通訳:いまはたしかに大変だと思いますね。正直なところ、私はパンクのシーンはあまり詳しくないのですが、若い人たちの間ではパンクやハードコアが人気なのではないかと思います。それにスケート・カルチャーも日本では人気ですからね。

A:それはクールだね!

序文・質問:野田努(2021年9月10日)

| 12 |

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE