MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with Seiji Rokkaku - 俳優・六角精児、70年代日本の埋もれた名曲を歌う

六角精児は、たたずまいそのものが表現として成立する稀有な役者である。面構えにも、声にも、なにげない仕草にも、苦難続きの人生(今年6月で還暦)で蓄積されたすべての経験が体内でどろどろに混ざり合い発酵したような匂いがまとわりついている。猥雑にして崇高なエロスを湛えたその匂いを、あるいは “ブルース” と呼ぶ者もいるだろう。

そんなブルースマンが、このたび初めてのソロ・アルバム『人は人を救えない』を発表した。無類の音楽好きの六角は、これまでもシンガー・ソングライターとして精力的に活動を続け、六角精児バンド名義での2枚のアルバム『石ころ人生』(2014年)、『そのまま生きる』(2019年)や下田逸郎とのコラボ・ワーク『唄物語/緑の匂い』(2017年)など、何枚もの音楽作品をリリースしてきた。シンガーとしての卓抜した技量があるわけではない。ポップ・スター的容姿に恵まれているわけでもない。音楽好きな個性派俳優の余技とみなされることだってあるだろう。だが彼の歌は誰にも似ていないし、誰の耳にも確かなひっかき傷を残す。快・不快は別にして。その歌が波乱に富んだ還暦男の人生そのものだから。その歌が素っ裸だから。

『人は人を救えない』は、日本のフォーク/ロック系の名曲をカヴァしたコンセプト・アルバム(ラストの1曲だけは六角のオリジナル)だが、そのほとんどが70年代の、しかもかなりレアな作品で占められている。若林純夫 “雪の月光写真師” とか休みの国 “追放の歌” といった曲をカヴァする俳優がいたなんて、そしてそれがオリジナル・ヴァージョン以上にリアルに響くなんて、私は想像もできなかった。

このアルバムを企画し、選曲作業でもイニシアティヴをとったのは、音楽マニアの間では70年代から伝説的に語られてきたレコード・ショップ、パイドパイパーハウスのオーナー長門芳郎氏である。そして、すべてのアレンジを手掛けるなど全体の音作りを仕切り、演出家として六角の歌を支えたのは、キーボード奏者の谷口雄氏(元・森は生きている)だ。「この数十年、僕がずっと聴きたかった作品が生まれた」という長門の言葉は、六角や谷口の気持ちも代弁しているはずだ。

けっしてスマートではない。もちろんオシャレでもない。しかし六角精児の武骨な歌は確かに、私の胸にまっすぐに届き、深く強く響いている。

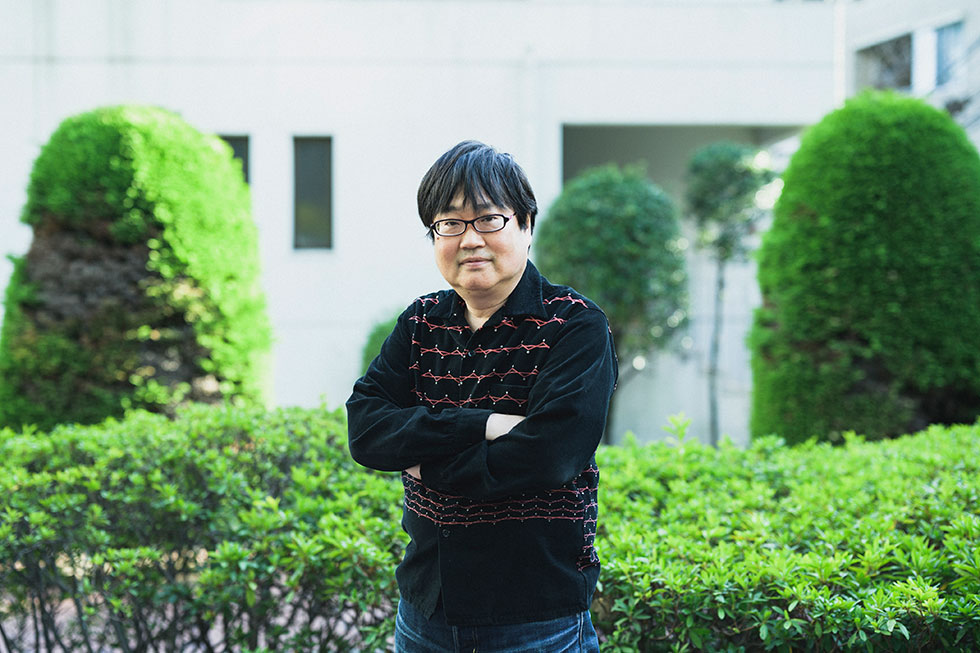

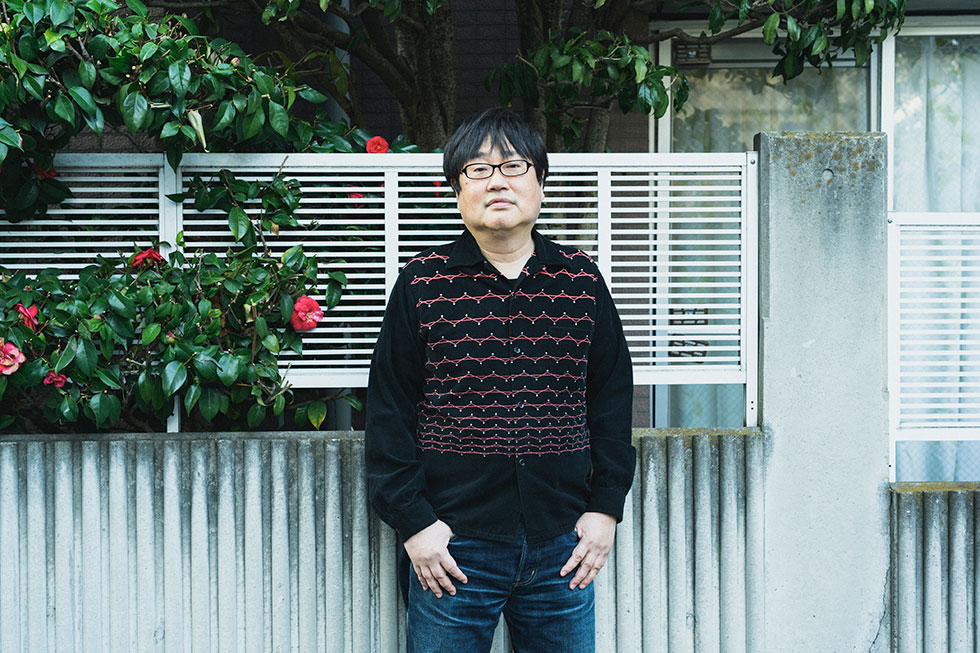

向かって左からパイドパイパーハウスの長門芳郎、六角精児、サウンド・プロデュースを手がけた谷口雄

自分で手さぐりで見つけてくるってのが大切だと思うんですよ。僕もそういう考え方で音楽を選んできて、今、アメリカン・ルーツ・ミュージックとかブルーグラスが心地良くなってる。

■音を聴いて以降、今日の取材日がこんなに待ち遠しかったことも珍しいです。傑作ですね。

六角:いやあ、嬉しいなあ。最初、嫁さんに聴かせたんだけど、振り返ったら、まともに聴いてなくて、せんべい食ってましたから。大丈夫かな? って心配してたんですよ。いいのか悪いのか、自分ではわからないですからね。

長門:音は去年(2021年)暮れには完成していたけど情報解禁はこの3月だったので、周囲の反応もわからなかったしね。

■自分ではわからないってのが、六角さんの魅力の大きなポイントだと思うんですよ。つまり、「俺はかっこいいことをやってるんだ」って自意識がまったくない。それがこのアルバムの良さでもあるし、六角さんの本質でもあると思います。

六角:僕はただ、アメリカンなアルバムにしたいなということぐらいしか考えてなかった。すごく信頼している音楽好きの友達に① “やつらの足音のバラード” と⑤ “各駅停車” を聴いてもらったら「これはいい、アリメカンだな、楽しみだ」と言ってもらえてホッとしましたが。

谷口:猫のオリジナル・ヴァージョンだと8ビートだった⑤ “各駅停車” は西海岸路線でやってもいいとは思ったんですけど、そのままだと平坦になってしまうなと、リトル・フィートやポール・バターフィールドのラインでアレンジしてみたんです。

■最初聴いてすぐにこのアルバムはフライング・ブリトー・ブラザーズや初期イーグルス、ポコといったサザン~ウェスト・コーストのアメリカン路線で攻めたんだろうなと思いました。それにしても、一曲目が『はじめ人間ギャートルズ』のテーマ曲 “やつらの足音のバラード” ってのが驚きで。

六角:あれによって、アメリカンだという全体の方向性を提示したつもりです。

■とにかく選曲がいいですよね。歌い手としての六角さんの身体の中で一番響く言葉とメロディだけを厳選したんだなと。どの曲もオリジナル以上に六角さんの曲になっていると思います。選曲はみなさんで話し合って?

六角:そうです。あと、もう一人、昔タワーレコードで働いていた北爪啓之さんと。元々、彼と長門さんが僕のソロ・アルバムを作りたいと言ってくれたんです。それで皆で選曲を始めたわけだけど、僕は僕で自分の歌いたい曲がありますが、僕が歌ったらどうなるんだろう? 楽しいんじゃないか? というような曲もみなさんがちょっとずつ持ち寄ってくれた。そこには長門さんや北爪さんの思い入れもあったりするわけで。それを全部アレンジしてくれたのが谷口さん。そのアレンジによって、ここでの自分の方向性が改めて決まった感じでした。一連の流れが芝居稽古のようなものですね。

人がお作りになられた曲なので、いい加減にはできない。自分なりの物語をちゃんとひとつ持たないといけない。役者だったらどうだろう? とか、より客観的に向き合ったりもしました。

■準備段階での候補曲は全部でどれくらいあったんですか。

長門:30曲近くありました。すべて日本のフォークやロックの曲です。そこから11曲を選び、六角さんのオリジナル曲⑫ “お前の町へ” で最後をしめるという形にしました。

■日本のフォークやロックのカヴァーだけをやることは最初から決まってたんですね。

長門:うん、そういう気持ちがありました。ただ、若い世代の谷口くんはオルタナ・カントリーなど新しい音楽にも詳しいし、六角さんもブルーグラスやカントリーなどへの造詣が深いので、ただのフォーク・カヴァー・アルバムにはならなかったというわけですね。

■そもそも、長門さんと六角さんのつきあいはいつ頃からなんですか。

六角:僕は一方的に40年前から存じ上げてました。浪人時代、代々木ゼミナールの帰りによくパイドパイパーハウスに寄っていたから。

長門:2013年、NHKの『仕事ハッケン伝』というドキュメンタリー番組で、六角さんは2週間くらい渋谷タワーレコードで働いたんですが、その時の指導役が北爪さんでした。そして、同じ渋谷タワーレコード内で2016年にパイドパイパーハウスが復活したんですが、その時のタワー側の担当も北爪さんでした。「六角さんは若い頃にパイドパイパーハウスによく通っていたそうですよ」と北爪さんから聞き、ご本人にお会いしたのが2017年かな。

■その時点では、六角精児バンドのデビュー・アルバム『石ころ人生』(2014年)は聴いていましたか。

長門:大好きで、パイドでも売ってました。普通には流通していない、六角さんと下田逸郎さんのコラボ作品『唄物語/緑の匂い』(2017年)とかもご本人から仕入れていたし。六角さんにはこれまでに4回ほどパイドでもインストア・ライヴもやってもらうなど、ここ数年、かなり密な関係でおつきあいさせていただいてるんです。

六角:『石ころ人生』は今も売れ続けているんですよ。NHKの僕の番組「六角精児の呑み鉄本線・日本旅」で流していることもあって。おかげで2枚目のアルバム『そのまま生きる』(2019年)もほぼはけました。6000枚作ったんだけど。

■長門さんは六角さんの歌のどういうところに惹かれてアルバムを作りたいと思ったんですか。

長門:はたから見ると、僕はフォーク系じゃなく、AORやソフト・ロック系のイメージが強いようだけど、実は昔からフォークのアルバムを作りたいと思っていたんです。フォークの人たちとは70年代初期からいろいろつきあいがあったし。でも、フォークのアルバムを作りたいと思ってもなかなかいないんですよね、自分で聴いてみたいと思う人が。で、六角精児バンドのアルバムを聴いた時「あっ、六角さんしかいないな」と思い、北爪さん経由で六角さんに提案したわけです。

■六角さん自身も、バンドの作品とは別に、自分のソロを作ってみたいという思いはあったんですか。

六角:自分のソロ作品を作りたいとは特に思ってなかったんですが、2017年にその話が来た時はすごくうれしかったです。長門さんとだったら、是非一緒にやってみたいなと。長門さんの仕切りで、日本の昔のフォークを自分の肉体で歌ってみたらどうなるのか……六角精児バンドでやるのとはかなり違うと思ったのでワクワクしました。

■その時点ではまだ六角精児バンドの2作目『そのまま生きる』(2019年)は出てないわけですが、『そのまま生きる』と並行してこのソロ・アルバムも作ったわけですか。

六角:そうです。全然違うアルバムになると思ったので、まったく問題なく。

長門:実際の選曲作業が始まったのが2018年で、レコーディングはコロナのせいで延び延びになって、去年の10月でした。

取材・文:松山晋也(2022年4月20日)

| 12 |

Profile

松山晋也/Shinya Matsuyama

松山晋也/Shinya Matsuyama1958年鹿児島市生まれ。音楽評論家。著書『ピエール・バルーとサラヴァの時代』、『めかくしプレイ:Blind Jukebox』、編・共著『カン大全~永遠の未来派』、『プログレのパースペクティヴ』。その他、音楽関係のガイドブックやムック類多数。

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE