MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

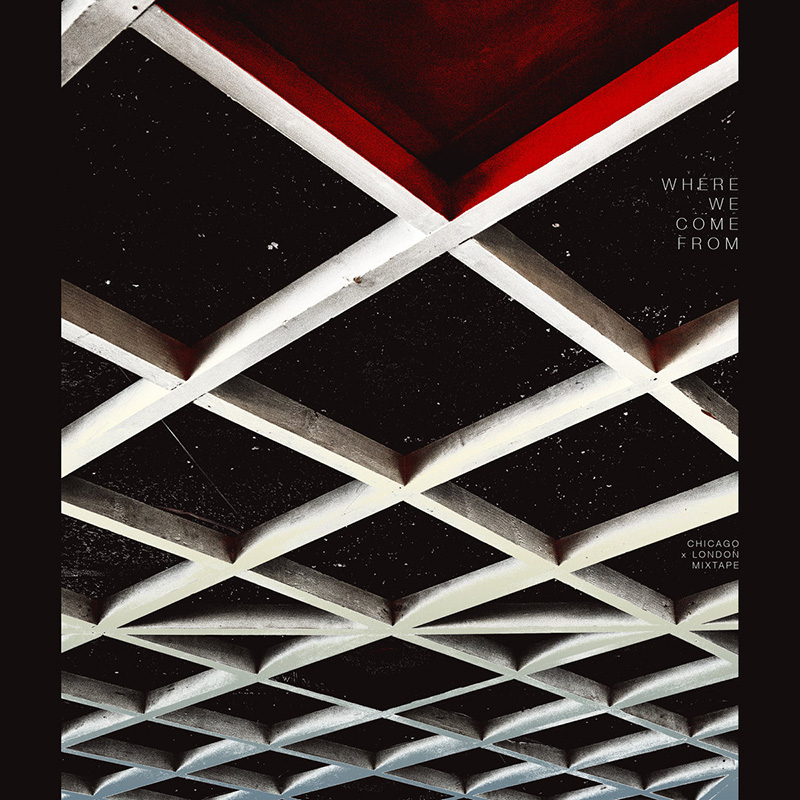

Home > Interviews > interview with Makaya McCraven - シカゴの名ジャズ・ドラマー、経験すべてを詰めこんだ渾身の新作

子どもの頃、日頃から両親の友だちのミュージシャンたちが自分のまわりにいて、それは私にとっての家族のような感じがした。自分の本当の叔父や叔母のように、自分の面倒を見てくれているような存在だった。私はそういう環境や感覚とともに育ったから、自分のバンドにもそういう環境を作りたいと思っている。

■共演するのはこれまであなたと多くセッションしてきたミュージシャンたちで、信頼できる仲間たちと作ったアルバムと言えると思いますが、特にジェフ・パーカーのギターやブランディ・ヤンガーのハープなどがアルバムに重要な彩りを与えていると思います。彼らとの共演はあなたにとってどんな化学反応をもたらしていますか?

MM:あらゆる化学反応がもたらされるよ。私たちは長年一緒に共演してきて、世界中を旅して、世界各地でともに時間を過ごし、心のうちを語り合い、お互いの家族と仲良くなり、お互いの家族が成長していくのを見ている。さまざまな環境や空間で、音楽を介して強烈な体験を一緒にする。それが何度も繰り返される。そのような経験から関係性が強まるし、若い頃から築き上げてきた絆はいまではある意味で家族のような関係性だと言えると思う。そういう関係性や絆を構築していくことは私にとって大切なことなんだ。自分も両親が音楽をやっていたことで、音楽に囲まれた家庭に育ったからね。自分が子どもの頃、日頃から両親の友だちのミュージシャンたちが自分のまわりにいて、それは私にとっての家族のような感じがした。自分の本当の叔父や叔母のように、自分の面倒を見てくれているような存在だった。私はそういう環境や感覚とともに育ったから、自分のバンドにもそういう環境を作りたいと思っている。自分たちをオープンにさらけ出して、一緒に音楽を作るという魔法のような特別な瞬間を作っていきたいと思っているんだ。

■『イン・ディーズ・タイムズ』の少し前のリリースとなりますが、グレッグ・スピーロ、マーキス・ヒル、ジョエル・ロス、アーヴィン・ピアース、ジェフ・パーカーらと『ザ・シカゴ・エクスペリメント』というアルバムを録音していますね。演奏メンバーも『イン・ディーズ・タイムズ』とほぼ重なっていて、シカゴをテーマにしたプロジェクトとなっているわけですが、『イン・ディーズ・タイムズ』と何か関連する部分はあるのでしょうか?

MM:演奏メンバーは重なっている部分もあるし、私がよく一緒に演奏しているメンバーではあるけれど、『イン・ディーズ・タイムズ』はシカゴが拠点のプロジェクトではないんだ。ブランディはシカゴ出身ではないし、私もシカゴ出身ではない。私はパリで生まれて、マサチューセッツ州西部で育ったからね。私はシカゴで経験を積んだし、シカゴの街には大変世話になっているけれど、今回のアルバムを作っていたときにこの作品はシカゴが中心の作品だとは考えていなかった。むしろ自分の仲間や自分のまわりにいる人たちと一緒に作る作品として考えていた。ジェフ・パーカーもいまはロサンゼルスに住んでいるからね。『ザ・シカゴ・エクスペリメント』はグレッグ・スピーロによるブロジェクトで、シカゴにいるメンバーを起用しているから私のアルバムとメンバーが重なる部分はあったけれど、彼のアルバムのほうがシカゴを主なテーマにしている作品だね。

■『イン・ディーズ・タイムズ』の特徴として、これまでになくストリングスが重要なポイントを占めているのではと思います。それはあなたの作曲にも深く関わるもので、メロディやハーモニーを具体的に表現するものでもあるわけですが、本作におけるストリングスの役割を教えてください。

MM:私が今回のアルバムで大人数のアンサブルへと拡大して、ストリングスを起用してオーケストラ調の作曲をしたのは、『ユニヴァーサル・ビーイングス』が背景にあるんだ。『ユニヴァーサル・ビーイングス』のリリース後にアルバムのコンサートをやったんだけど、自分のキャリアのなかでもエポックといえるコンサートがそのなかにいくつかあった。アルバムの録音はトリオやカルテットの演奏によるものだったが、コンサートではアルバムで演奏してくれたメンバーを全員集めて一斉に演奏したいと思った。そこでシャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシア、ミゲル・アトウッド・ファーガソン、ブランディ・ヤンガーなど、すべてのミュージシャンを呼んでコンサートをやったんだ。大成功だったよ。その成功体験があったから、より大人数の構成でオーケストラ調の演奏ができるという可能性が生まれたんだ。『イン・ディーズ・タイムズ』の作曲を最初にはじめた頃は、オーケストラ向けやストリングスのための音楽を書くことは意図していなかった。自分がいつもツアーをしているバンド・メンバーと一緒に演奏するために書いていたんだ。3人から5人くらい、多くても6人くらいのメンバーだよ。だが『ユニヴァーサル・ビーイングス』以来、私は大人数でのコンサートをやる土台ができたんだ。そこから可能性が広がっていった。

そして、私が『イン・ディーズ・タイムズ』の制作途中だという情報をミネアポリスのウォーカー・アート・センターが聞きつけ、その会場で『イン・ディーズ・タイムズ』のマルチメディア・プレゼンテーションをやらないかというオファーが来た。スタッズ・ターケルのラジオ番組のアーカイヴの音源クリップや、さまざまなビデオ映像を使い、ストリングスやハープの演奏家など大人数のアンサブルを起用したプレゼンテーションをおこなった。そのときの音源が『イン・ディーズ・タイムズ』の最初のライヴ録音のひとつになったんだ。その後、シカゴのシンフォニー・オーケストラ・ホールでもライヴ録音をおこない、それもアルバムの音源の一部になった。その後はスタジオで録音された音源にもストリングスを加えたりした。だがストリングスを起用することになったのは、私自身の進化というか、私のプロジェクトや表現の仕方が進化していったということだと思う。先ほども話したように、このプロジェクトでは構想の時点から完成の時点まで、私がその間のキャリアにおいて経験したことや学んだことなど、なるべく多くの要素を包括したいと考えていた。いまの時点で私は自分の音楽をシンフォニー・オーケストラ・ホールで披露できるまでに至った。『イン・ディーズ・タイムズ』はストリングス・セクションを入れたり、大人数のアンサンブルを構成して、さまざまな要素をまとめ上げ、自分の旅路における現時点の自分を取りこぼしなく表現しようとした作品なんだ。

photo by Sulyiman Stokes

民謡のアプローチと同じなんだ。ジャズもヒップホップもそうだと思う。音楽を演奏して聴かせていくことによって、その伝統を次の人に伝えていく。民謡の本質はそこにあると私は思っているし、私は両親にそのアプローチを教わって育てられた。

■シタール、カリンバなどの民族楽器の使用も本作における特徴のひとつかと思います。それによって通常のジャズの枠には収まらない曲想が表れ、世界中の民謡やフォークロアがベースとなる作品が生まれています。代表的なのが “ララバイ” で、これはあなたのお母さんであるシンガーのアグネス・ジグモンディの作品が基になっています。アグネスはハンガリー生まれで、“ララバイ” はハンガリー民謡がベースとなったメロディを持つのですが、『イン・ディーズ・タイムズ』は全体的にこうした民謡やフォークロアをモチーフとする作品が散見され、それはあなた自身のルーツの掘り下げにも関わっているのではと推測できるのですが、いかがでしょうか?

MM:私が民謡に対して情熱や繋がりを感じるのは、母親からきているものだし、父親からもきている。ふたりの音楽に対するアプローチは、音楽を聴覚的なものとして捉えるということであり、私もそのアプローチを両親から教わった。民謡のアプローチと同じなんだ。ジャズもヒップホップもそうだと思う。音楽を演奏して聴かせていくことによって、その伝統を次の人に伝えていく。民謡の本質はそこにあると私は思っているし、私は両親にそのアプローチを教わって育てられた。母はコリンダというグループで音楽の活動していたんだけど、“ララバイ” に含まれている部分がコリンダの曲にあったんだ。後に父と母が一緒に演奏するバンドでアルバムを作るときに、彼らはその曲のハーモニーをアレンジしてジャズ風にしたんだ。民謡の一部分を使って、それを多角的な視点で見つめ直し、新たな音楽として再構築していくというアプローチは、私の家庭において音楽に対する伝統的なアプローチになっているんだよ。

ギル・スコット・ヘロンの恐れを知れない姿勢は強力なものだと思うし、そういう姿勢が世界を変えていくのだと思う。

■自身のルーツを掘り下げる一方、あなたはこれまでにギル・スコット・ヘロンのリコンストラクト・アルバムとなる『ウィ・アー・ニュー・アゲイン』や、〈ブルーノート〉の音源を題材とした『ディサイファリング・ザ・メッセージ』で、ジャズの歴史や偉人たちと向き合う作品もリリースしてきました。『イン・ディーズ・タイムズ』にはそうした作品から何かフィードバックされている部分はありますか?

MM:広い意味で影響はあったと思うけれど、具体的にはそこまでなかったと思う。あの2作品の企画オファーがあったときには『イン・ディーズ・タイムズ』の構想はすでにあって、制作もはじめていたから。だがアルバムの完成に近づくにつれて、さまざまな出来事やプロジェクトが実現していった。そういういままでの自分の経験をすべて作品に織り込むようにして、自分の作品を進化させたり、影響させるようにしている。だから新しいアイデアを得たり、新しいプロダクションのスキルを習得した経験をアルバムに取り入れたりするという影響は多少あったと思う。でもアルバムやアルバムの方向性に直接的な影響を与えるというものではなかった。

■ちなみに、あなたにとってギル・スコット・ヘロンはどういう存在ですか?

MM:権力に屈することなく、自分の意見を高らかに主張し、真実を広めた怖いもの知らずの先駆者。ジャンルを超越して、真の個性を声にして表現した人だと思う。ギル・スコット・ヘロンの恐れを知れない姿勢は強力なものだと思うし、そういう姿勢が世界を変えていくのだと思う。

■『ユニヴァーサル・ビーイングス』はシカゴおよびアメリカだけでなく、イギリスのなかでも特に面白いジャズが生まれるロンドンのミュージシャンたちとセッションしています。シャバカ・ハッチングスやヌバイア・ガルシアなど、お互いに影響を及ぼしあうミュージシャンたちかと思いますが、彼らとの共演を経て『イン・ディーズ・タイムズ』へと繋がっていった部分はありますか?

MM:もちろんだよ。そういう共演によってクリエイティヴな可能性や音楽面での可能性が広がったし、キャリアの可能性も広がった。あの共演以降、みんなそれぞれ成長したと思うし、キャリアも順調に進んでいると思う。彼らと共演できたのは素晴らしい縁だったし、彼らの貢献にはとても感謝している。その頃からの交友関係は続いているから、いまでもシカゴやニューヨークなどのコンサートで共演しているんだ。今後も彼らと共演するのが楽しみだよ。私個人としても刺激的な交流だったし、広い視点から見てもこのように各国の音楽シーンが交差したことが、多くの人たちにとってエキサイティングな瞬間だったと思う。

■『イン・ディーズ・タイムズ』はそうしたあなたのルーツ、生まれ育った環境、シカゴという街、世界中へ広がったユニバーサルな感覚、歴史や過去、伝統といったものが総合的に結びついたものではないかと思いますが、いかがでしょう? また、それを通してあなたはジャズの未来も『イン・ディーズ・タイムズ』に託しているのではないかと思いますが、改めてこれからのジャズはどんなものになっていくと思いますか?

MM:ジャズという言葉自体が全体像における複雑なピースなんだと思う。ジャンルを語るとき、私たちは境界線や枠組みを想定してしまいがちだ。ジャズはつねに進化し、変化し続けてきたんだ。だからジャズとはこのようなものだと、どこかに位置付けて固定しようとしても、その位置付けはつねに動き続けているから捉えられない。だからジャズをめぐる議論が数々ある。ジャズとはクリエイティヴなインストゥルメンタル音楽であり、その境界線を広げようとジャズを演奏する人たちがつねに存在する。過去の例を振り返り、そのやり方やルーツを学ぶことはするけれど、その先にどこに向かっていくかというのは自由で定まっていないと思う。それは誰も先に規定することができない。そこがジャズの刺激的なところだ。

私のメッセージとしては、未来に対して耳をオープンにして、何の期待や欲求も持たないこと。いまの私はジャズをそういうものとして関わっている。ジャズという特定の枠に収まらずにね。今後どうなっていくのか? どんなことが可能なのか? 誰がやってくれるのか? 最近は若くて腕の良いミュージシャンがたくさんいて、彼らは学ぶことに貪欲で、すべてを吸収したいと思っているし、自分自身の音楽をやりたいと思っている。彼らにとって、私のジャズに対する見識はあまり重要でないんだよ。私はもう年配の域に入ってるから。だから若い世代が今後の音楽を牽引していくだろう。それを上の世代がサポートしたり、指導したりしていけばいいと思う。だが、この世界にはつねにせめぎ合いがあるし、ジャズをどう定義するかという議論は今後も続くだろう。今後の展開が楽しみだし、私は自分の視点から伝えられることを伝えたり、自分の状況からできることをやるだけだ。

質問・文:小川充(2022年10月05日)

| 12 |

Profile

小川充/Mitsuru Ogawa

小川充/Mitsuru Ogawa輸入レコード・ショップのバイヤーを経た後、ジャズとクラブ・ミュージックを中心とした音楽ライターとして雑誌のコラムやインタヴュー記事、CDのライナーノート などを執筆。著書に『JAZZ NEXT STANDARD』、同シリーズの『スピリチュアル・ジャズ』『ハード・バップ&モード』『フュージョン/クロスオーヴァー』、『クラブ・ミュージック名盤400』(以上、リットー・ミュージック社刊)がある。『ESSENTIAL BLUE – Modern Luxury』(Blue Note)、『Shapes Japan: Sun』(Tru Thoughts / Beat)、『King of JP Jazz』(Wax Poetics / King)、『Jazz Next Beat / Transition』(Ultra Vybe)などコンピの監修、USENの『I-35 CLUB JAZZ』チャンネルの選曲も手掛ける。2015年5月には1980年代から現代にいたるまでのクラブ・ジャズの軌跡を追った総カタログ、『CLUB JAZZ definitive 1984 - 2015』をele-king booksから刊行。

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE