MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with Makaya McCraven - シカゴの名ジャズ・ドラマー、経験すべてを詰めこんだ渾身の新作

アーティストというのは、ほかの職業と違って階層や階級のアップダウンが激しい職業だ、ということを話した。なぜなら、ある現場では主賓のように扱われるけれど、別の現場ではただの使用人みたいに扱われるときもあるから。

2010年代以降に台頭してきた、俗に言われる新世代ジャズにおいて、特にドラマーの活躍がクローズ・アップされることが多いのだが、そうしたなかでも生演奏とプログラミングやサンプラーを駆使・融合したドラマー兼ビートメイカーの存在は、ジャズ界のみならず多方面から注目を集めている。アメリカにおいてはクリス・デイヴ、カリーム・リギンス、ネイト・スミスあたりが代表的なところで、彼らよりひとまわり下の世代(1983年生まれ)にあたるマカヤ・マクレイヴンも近年の注目株だ。

両親ともにミュージシャンという家庭でパリに生まれ、3歳のときにアメリカのマサチューセッツ州に移住し、音楽をはじめたマカヤ・マクレイヴン。ティーン時代はジャズ・ヒップホップのバンドを組んでいて、マサチューセッツ州立大学卒業後はそのコールド・ダック・コンプレックスでレコード・デビューも果たしている。その後、2006年にシカゴへ移住してからは、ヒップホップだけでなくジャズ、フリー・インプロヴィゼイションなどさまざまな分野でドラマーとして研鑽を積み、2012年にソロ・デビュー・アルバム『スプリット・デシジョン』を発表。それ以降はジャズ・ドラマーとしての活動が中心となり、2015年にリリースした『イン・ザ・モーメント』で一躍注目を集める。トータスのジェフ・パーカー、タウン&カントリーのジョシュア・エイブラムスといったシカゴ音響派やポスト・ロック系の面々とコラボしたこのアルバムは、前述したとおりドラムの生演奏とサンプラーでループした自身のライヴ・セッション素材をオーヴァーダビングし、ハード・ディスク上で再構築していったものである。

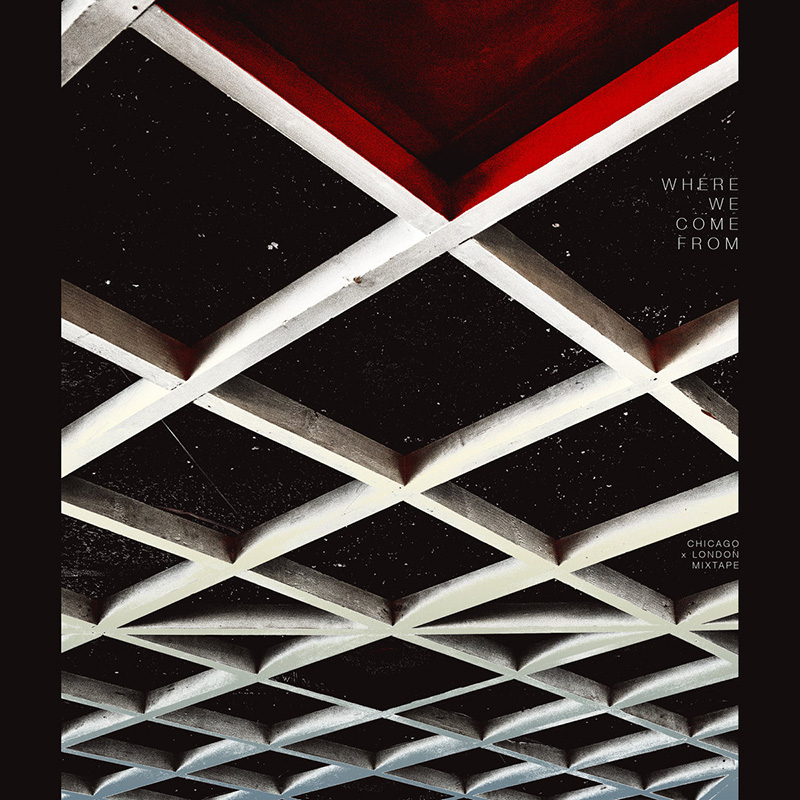

こうしてドラマーとビートメイカーの二刀流スタイルを世に知らしめることになったマカヤだが、続いて2017年リリースの『ハイリー・レア』ではライヴ録音をDJミックスのように編集し、まるでセオ・パリッシュとかムーディーマンがジャズをやったかのような世界を構築。2018年リリースの『ホエア・ウィ・カム・フロム』では、シカゴを飛び出してサウス・ロンドンのミュージシャンたちとセッションを敢行する。そうした活動の集大成的な『ユニヴァーサル・ビーイングス』(2018年)は、ニューヨーク、シカゴ、ロンドン、ロサンゼルスと4か所でのセッションをまとめたもので、ジェフ・パーカー、カルロス・ニーニョ、ミゲル・アトウッド・ファーガソン、ブランディ・ヤンガー、シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシア、アシュリー・ヘンリーなど、幅広い面々との共演を果たしている。

一方、ビートメイカーとしても注目されるマカヤは、2020年に故ギル・スコット・ヘロンのアルバムをリミックス/リコンストラクトした『ウィ・アー・ニュー・アゲイン』を発表。DJ/プロデューサーとはまた異なるジャズ・ミュージシャン/ドラマーとしての視点で、見事にギル・スコットの世界観を再構築してみせた。2021年には〈ブルーノート〉の音源を用いた『ディサイファリング・ザ・メッセージ』を発表し、伝統的なハード・バップや1960年代頃のモダン・ジャズ黄金期を現在のジャズへと変換させていった。

そんなマカヤ・マクレイヴンの新作となるのが『イン・ディーズ・タイムズ』である。新作ではあるが、実は構想自体は『イン・ザ・モーメント』の前からあり、制作も2015年にはじまっている。そして、『イン・ザ・モーメント』や『ハイリー・レア』などに見られたビートメイカー的なスタイルとは異なり、ジャズ古来の伝統的な作曲技法に基づく作品集となっている。そうして録音された複数のスタジオ・セッション、ライヴ・セッションの音源を、最終的にマカヤがポスト・プロダクションを通じてまとめたもので、セッションにはジェフ・パーカー、ブランディ・ヤンガーはじめ、マカヤの作品ではお馴染みの面々が参加。さらに大掛かりなストリングス・アンサンブルも加わり、いままでにないスケールの広がりも見せる作品集だ。

この『イン・ディーズ・タイムズ』のはじまりに関しては、マカヤが地元シカゴの月刊誌で受けたインタヴューがきっかけになっており、そこからマカヤに話を伺った。

伝えたいのは、私たちはそれぞれがユニークな人生経験をしていて、私たちひとりひとりが、その時代、その瞬間(In These Times, In The Moment)を生きているということ。

■オリジナル・アルバムとしては2018年リリースの『ユニヴァーサル・ビーイングス』以来4年ぶりとなる『イン・ディーズ・タイムズ』ですが、制作開始は7年前の2015年まで遡り、あなたの名前を広めた『イン・ザ・モーメント』がリリースされた直後だそうですね。それほど長い期間をかけて熟成されたプロジェクトであるかと思うのですが、最初にアルバム・タイトルにもなったシカゴの月刊誌である「イン・ディーズ・タイムズ」誌でのあなたへのインタヴューがきっかけのひとつになったと伺います。ざっとどのようなインタヴューで、それがどうアルバム制作へと結びついていったのかお話しください。

マカヤ・マクレイヴン(Makaya McCraven、以下MM):あの当時の私は『イン・ザ・モーメント』の収録作品をメインに演奏やライヴ活動をしていたんだけど、『イン・ザ・モーメント』は実験的なことをやったことがきっかけでできた作品だった。自分が仕事としてやっていた演奏活動とは別に、トラックを切り刻んだり、即興音源を編集してビートを作ったりしていたんだ。もともと自分が作曲した音楽をベースにしたアルバムを作ろうとは、それ以前からずっと考えていたんだけどね。でも『イン・ザ・モーメント』が評価されて、その後の『ホエア・ウィ・カム・フロム』や『ハイリー・レア』や『ユニヴァーサル・ビーイングス』へとつながっていった。だから、当初私が目指していた『イン・ディーズ・タイムズ』のような自分で作曲をおこなった音楽をベースにしたアルバムを作るという方向から逸れてしまったんだよ。

「イン・ディーズ・タイムズ」誌のインタヴューを受けたのは2012年か2013年だったけど、その時点でこのアルバムを作りたいという野心はあった。インタヴューで私は「ワーキング・ミュージシャン(=ミュージシャンとして働いている人)」として紹介され、その内容はミュージシャンとして生計を立てていくというのはどのようなものなのかという記事だった。当時の私はとても忙しくて、いろいろなバンドに参加して、いろいろな人たちと音楽を演奏していた。生活費を稼ぐために結婚式や企業の会食・会合など、色々な単発のギグにも出ていた。その一方でクリエイティヴな音楽の演奏もしていたし、シンガーやラッパー、レゲエをはじめとする世界各地の伝統音楽や民族音楽を演奏するミュージシャンたちまで、さまざまな人たちと演奏していたんだ。ミュージシャンとしての仕事を忙しくこなしていた。浮き沈みが激しい世界だよ。インタヴューで私は「作家でもヴィジュアル・アーティストでもダンサーでも、アーティストというのは、ほかの職業と違って階層や階級のアップダウンが激しい職業だ」ということを話した。なぜなら、ある現場では主賓のように扱われるけれど、別の現場ではただの使用人みたいに扱われるときもあるから。その記事が多くの人の目に留まり、多くのミュージシャンが私に連絡してきた。私が記事のなかで、アーティストの仕事は浮き沈みが激しいと、偏見のない意見を述べたことについて、多くのミュージシャンが感謝してくれた。

同じ頃に私はこのアルバム、当時はまだ名前はついていなかったけど『イン・ディーズ・タイムズ』を作ろうと考えていて、リズムを概念とした作品を作りたいと思っていた。変拍子や複雑なリズムを扱いつつ、より幅広い観客に受け入れてもらえるような表現としてアウトプットしたいと考えていたんだ。高度なリズムを取り扱う一方で、共感できるようなグルーヴも感じられるような音楽を作ろうとしていた。それから「Difficult Times」や「Hard Times」(「苦難の時間」や「難解なテンポ」といった二重の意味)など、「Time(時間・テンポ・拍子)」を使った言葉遊びもやっていた。私がこういう音楽を作りたいと思っていた野心と、「イン・ディーズ・タイムズ」誌とのインタヴュー、そしてその新聞名でもある「イン・ディーズ・タイムズ(この時代を生きること)」にアーティストとして存在する自分についての考察などが相まって、今回のアルバムへとつながっていったんだと思う。

■『イン・ディーズ・タイムズ』のプレスシートによると、「マクレイヴンは労働者階級や社会から疎外された人々が直面する集団的な問題を浮き彫りにし、これらの問題に対して、彼自身の物語や体験を用いることで、個人的に共鳴することに意欲を感じるようになった」と紹介されているのですが、『イン・ディーズ・タイムズ』の主軸となるコンセプトは現代社会における問題点、特にミュージシャンとしてのあなたが直面する問題点と深く関わっているのでしょうか?

MM:そうだね。その問題点とは、すべての人たちが普遍的に直面しているものでもあるんだ。私たちひとりひとりが、その瞬間、瞬間を生き抜いているときに直面する苦悩や問題。その瞬間がマクロな視点でも、ミクロな視点でも、私が解釈できるのは浮き沈みがある自分自身のキャリアを経験してきた上での、アーティストとしてのレンズを通してという方法でしかない。でも私の解釈はほかのミュージシャンが共感できるものだと思うし、ミュージシャンでないほかの多くの人にとっても共感できるものだと思う。私は「イン・ディーズ・タイムズ」誌の記事で「アーティストというのは、ほかの職業や業界と違って階級のアップダウンが激しい」と言ったけれど、そのおかげで私たちはトップクラスのミュージシャンから、金欠のミュージシャンまで幅広く交流することができる。私はミュージシャンとして世界中を旅して、さまざまな人と出会い、自分のレンズを通して世界を見ている。そして伝えたいのは、私たちはそれぞれがユニークな人生経験をしていて、私たちひとりひとりが、その時代、その瞬間(In These Times, In The Moment)を生きているということ。

photo by Nate Schuls

このアルバムは、私が長年作りたいと夢見ていた作品であり、自身のこれまでの進化の過程や、キャリアがすべて包括された作品ということになる。

■『イン・ディーズ・タイムズ』は複数のスタジオ・セッション、ライヴ・セッションで構成され、最終的にそれらをあなたのポスト・プロダクションを通じてまとめたものとなっています。幾つものセッションが収められているのは、最初にあなたに描いたコンセプトを多角的に描き、また年月を経ることによってより綿密に検証するといった作業が含まれていたからですか?

MM:いい質問だね。私は大量の素材を扱うのが好きで、時間とともにその素材を削っていき、素材から何かを彫刻していきたいタイプなんだ。率直に言うと、当初はスタジオ・アルバムを作ろうと考えていた。実際のところこのアルバムの構想は『イン・ザ・モーメント』や『ユニヴァーサル・ビーイングス』より前に生まれたものなんだけど、『イン・ザ・モーメント』や『ユニヴァーサル・ビーイングス』は即興的なライヴ・セッションにポスト・プロダクションが加えられて作曲された作品だった。このアルバムの構想が自分の頭の中にある一方で、私のキャリアは順調に進み、このアルバム制作が実現できるような土台も作られていった。ストリングスや大人数のアンサンブルを起用した壮大なプロダクションができるようになったんだ。私のキャリアや活動からの勢いに乗って、長年の夢だった今回のアルバムにすべてをつぎ込むことができた。そしてライヴ録音など、いままでの過程で学んできたことを活かすことができた。

私はライヴの雰囲気や空間を捉えるのが大好きなんだ。それはミュージシャンだけでなく、その場にいるすべての人びとや空間のことであり、そのエネルギーは自分にも伝わってくる。その感覚が好きなんだよ。今回のアルバムにはそのような空間や雰囲気も入れたかった。自分がここのところやってきた手法の一部だし、自分の作品を通して自分自身を定義する上での要素でもあるから。また、今回は大人数のアンサンブルを起用したいと思っていた。いままでの作品はトリオかカルテットでの演奏が多く、オーバーダブを少しおこなっていた程度だった。だが『ユニヴァーサル・ビーイングス』以降は、一緒に演奏していたいくつかのバンドを組み合わせて、大人数のアンサンブルとして演奏してもらうことができるようになった。そのときにハープやストリングスを入れるようになった。だからこのアルバムは、私が長年作りたいと夢見ていた作品であり、自身のこれまでの進化の過程や、キャリアがすべて包括された作品ということになる。

■あなたはビートメイカーでもあるドラマーで、ドラムなどの生演奏とサンプラーやマシンを含めたポスト・プロダクションを融合する手法の第一人者として知られます。『イン・ザ・モーメント』や『ハイリー・レア』などはそうした手法による代表作と言えますが、一方で『イン・ディーズ・タイムズ』はこれまでとは異なる伝統的な作曲技法に基づくそうですね。その表れとして、これまでの作品はドラムやビート・パターンを軸に構成された楽曲が多かったのに対し、本作はメロディやハーモニーを軸に組み立てていった楽曲が目につきます。そうした違いは何か意識した点と言えるのでしょうか?

MM:ドラマーである自分がバンド・リーダーとして目指しているのは、ピアノやベースの演奏スキルや、作曲のスキル、ハーモニーやメロディに対する理解力などあらゆる能力を向上させていくことなんだ。ドラマーとして、ほかのメンバーと音楽に関する意思疎通を上手くするためには、他の楽器の演奏も上手くできないといけない。このアルバムの音楽は自分が作曲した音楽がベースになっている。その一方で過去の作品は、ドラムがベースになっているというよりも、むしろ自分のプロダクションや、自分が一緒にやっていた即興演奏の音源を切り刻んだりする手法がメインだった。今回は自分が作曲する音楽に焦点を当てたかった。だからメロディやハーモニーや従来の作曲方法を意識して作られたと言えるね。

ただ、今回のアルバムの主なコンセプトとして伝えておきたいのは、メロディやハーモニーのある作曲が前面にある一方で、全ての機動力になっているのはその根底にあるリズムだということ。全ての曲には、4分の7拍子や4分の5拍子、8分の5拍子、8分の11拍子、8分の9拍子など変拍子が使われている。4分の4拍子の曲でも、早い動きのシンコペーションや変則的なリズムが使われているんだ。だから現時点の自分に備わっている手法や能力が組み合わされた作品だと言えるね。

質問・文:小川充(2022年10月05日)

| 12 |

Profile

小川充/Mitsuru Ogawa

小川充/Mitsuru Ogawa輸入レコード・ショップのバイヤーを経た後、ジャズとクラブ・ミュージックを中心とした音楽ライターとして雑誌のコラムやインタヴュー記事、CDのライナーノート などを執筆。著書に『JAZZ NEXT STANDARD』、同シリーズの『スピリチュアル・ジャズ』『ハード・バップ&モード』『フュージョン/クロスオーヴァー』、『クラブ・ミュージック名盤400』(以上、リットー・ミュージック社刊)がある。『ESSENTIAL BLUE – Modern Luxury』(Blue Note)、『Shapes Japan: Sun』(Tru Thoughts / Beat)、『King of JP Jazz』(Wax Poetics / King)、『Jazz Next Beat / Transition』(Ultra Vybe)などコンピの監修、USENの『I-35 CLUB JAZZ』チャンネルの選曲も手掛ける。2015年5月には1980年代から現代にいたるまでのクラブ・ジャズの軌跡を追った総カタログ、『CLUB JAZZ definitive 1984 - 2015』をele-king booksから刊行。

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE