日曜日の朝6時過ぎの井の頭線や小田急線に乗って帰る途中の、電車の窓から差し込む日の光の眩しさは、年老いたいまでも忘れられないものだ。毎週末クラブに行くのが楽しくて楽しくて仕方がなかった日々を経験している人にはお馴染みの話だろう。あの奇妙な感覚は、安易に恍惚とは言いたくないほど恍惚と空虚さとのせめぎ合いのひとときだった……よなぁ〜、はぁ〜。ジャム・シティの新譜を聴いてぼくはあの感じを思い出した。深夜から朝方にかけての、都会の謎めいた集会で磨かれた香気。昨今の話題のダンス・アルバムがいろいろあるなかで、さり気なくエロティックでもある。アンダーグラウンドな感性からするとポップすぎるのだが、ジャム・シティの新作にはクラブ・カルチャーの夜の匂い、そしてエロティシズムが流し込まれている。

昨年は、『クラシカル・カーヴス』がリリースから10年ということで曲が追加され再発された。これはもう、ジャム・シティのデビュー・アルバムにして2010年代の傑作のなかの1枚、グライム/ダブステップの異境を開拓し、デコンストラクテッド・クラブ(「脱構築クラブ」というマイクロ・ジャンル)に先鞭を付けた作品としてクラブ文化史には記録されている。じゃあだからといって本作『EFM』が、そのクローム状のマシン・ビートを引き継いでいるわけではない。ジャム・シティことジャック・レイサムは、自由人というか気紛れというか酔いどれ船というか、ダンスフロアを政治的抵抗の場と定義し、音楽それ自体は内省的で、インディ・ロック寄りのシンセ・ポップを試みた『Dream A Garden』を出しながら、その次作には、アンフェタミンと彼の混乱した生活が反映したグラム・ロック風のサイケデリア『Pillowland』を作ってみたり、確固たる自分のスタイルがあって、ある程度決まった方向に真っ直ぐ進むタイプではなく、その都度その都度進路を変えてみたりとか、清水エスパルスのことを知らないクセに髪をオレンジに染めてみたりとか、おそらくは自分に正直な根無し草タイプなのだろう。

ここで少々脱線。デコンストラクテッド・クラブとはまさにそういうことを指す。シカゴ、デトロイト、バルチモア、ニュージャージー、ロンドン等々、その地域の特性が音楽を特徴づけてきたクラブ・ミュージックにおいて、具体的な場も党派性もない、ネット上から情報収集した雑食性に特徴を持つクラブ・ミュージック。『クラシカル・カーヴス』にはグライムもあればジャージー・クラブもハウスもあるし、ほかにもなんかある。

また、人間不在のそのアートワークは、2010年代前半に脚光を浴びたOPNの『R Plus Seven』や一連のヴェイパーウェイヴとも共通する「non-place(非場所)」ないしは「場所の喪失」と呼ばれる感覚をも暗示していた。地域の匂いも人の匂いさえ感じないショッピングモールが「non-place」を象徴する場であり、今日のインターネット空間のアナロジーでもある。もうひとつ蛇足すると、デコンストラクテッド・クラブ(もしくはかつてのヴェイパーウェイヴ)が往々にしてディストピア・イメージを弄んだのは、地球温暖化から(日本だけではなく、西欧諸国においても中流家庭が減少した)政治経済にいたるまで、未来への失敗が明らかになったことにリンクしているだろう、というのが大方の解釈である。アーケイド・ファイアーの2007年の曲を思いだそう。「恐怖がぼくを動かし続ける/ それでも心臓の鼓動は遅く、ぼくの体はぼくをダンスから遠ざける檻のよう」。当時の若い世代が、ショッピングモールの見せかけだけの微笑みと健全さを破壊し歪ませたいと思ったとしても不思議ではない。「幽霊たちの時代」となった10年代の、これが初期衝動である。

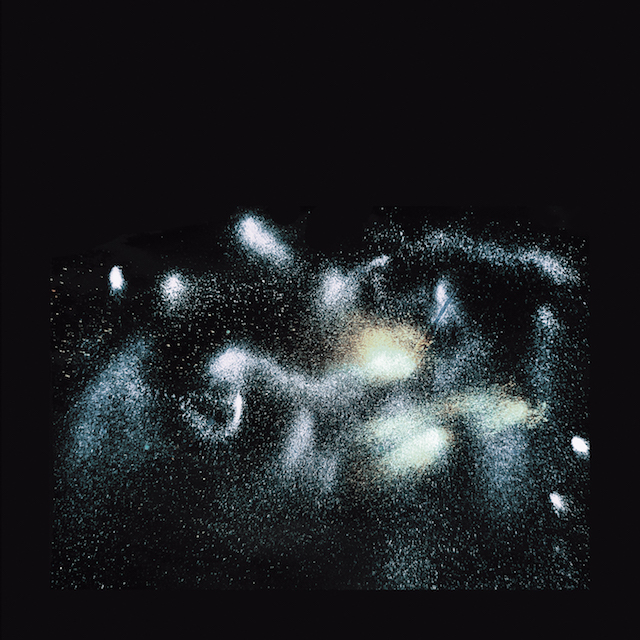

『クラシカル・カーヴス』のような革命的なアルバムは、若さゆえの恐いモノ知らずがあってこそ作れたと本人は回想しているが、それを思えば本作『EFM』は、曲それ自体の完成度を目指しつつ、クラバー以外にも聴いて欲しいという作者の意図が具現化された、外に向かっている作品だ。オープナーの “Touch Me” 、プリンス風のこの曲がアルバムの目指したところを象徴している。つまり、『EFM』はずいぶん耳障りがよく、バランスの取れたダンス・ポップ・アルバムである——ということで話を締めてもいいのだが、せっかくなのでもう少し突っ込んで書いてみると、“Touch Me” のベースにあるのはハウス・ミュージックで、 “Times Square” のラテン・パーカッションの入れ方もそうだが、80年代後半のシカゴ・ハウスやデトロイト・テクノをUKベースのフィルターに通しながらR&Bのセンスでポップにまとめ上げているという分析もできそうだ。ケレラのトラックを作っていた頃にくらべるとUKガラージ色は後退し、ハウス色が強調されているのは、ポップに突き抜けたR&B曲の “Wild n Sweet” やトランシーな“LLTB” にもはっきり表れている。ややレイヴィーな “Be Mine” のベースにはダブステップの記憶もあるが、『クラシカル・カーヴス』の壊れた感覚とは交わることのないメロディアスな展開で、4/4ビートながら適度にIDM的ギミックが入っている “Reface” から多幸感に満ちた滑らかな“LLTB” への流れは、なんというか、ちょっと愛の夏を思い出してしまうね、老兵は。いかんいかん。

もうおわかりのように、ここには錯乱も政治もディストピアもない。“Tears at Midnight”のようなビートダウンした曲にもなかば感傷的な夜の生活の甘い陶酔と苦みがあって、“Redd St. Turbulence” のように具体的な「場所」にこだわった曲もある。ジャック・レイサムも今回は、特定の場面やそこにいた人間たちを思いながら曲を作ったというようなことをリリース・ノートのなかで言っているが、しかしまあ、この作品をひと言でまとめれば夜のファンタジーとなる。いま風のギミック(細かいエディットやピッチシフトされたヴォーカルなど)も交えながらのクオリティの高いアルバムになっているし、ダンスフロアの匂いやその艶めかしさを運んでくれるので、気分はダンスだ。10年代のエレクトロニック・ミュージックが見せた深淵から広がる暗闇のことは忘れて。