MOST READ

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- 『成功したオタク』 -

- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー

- Royel Otis - Pratts & Pain | ロイエル・オーティス

Home > News > RIP > R.I.P Leonard Cohen

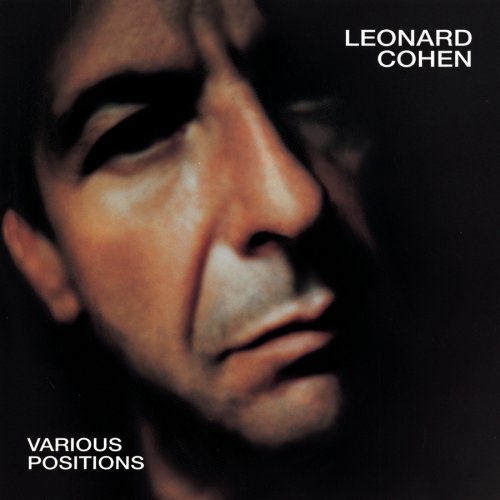

R.I.P Leonard Cohen

松村正人 Nov 14,2016 UP 私は彼の歌をはじめて手に入れたのはたしか19のとき、『アイム・ユア・ファン』(1991年)なるアルバムだったがこれは赤の他人がコーエン翁の曲をカヴァーしたトリビュート盤だったのでレナード・コーエンの音盤というのはただしくない。手を伸ばしたのはおそらく、R.E.Mとピクシーズが参加していたからだろう。いや、それもちがう。大学チャートの常連だったR.E.M.はキャンパスライフをわが世の春と謳歌するヤツらが好きなはずだから好きじゃなかったし、ピクシーズは幼い私にはノイズが甘かった。ただただダダであった。バウハウス(音楽じゃないほうね)とかシュルレアリスムとか未来派とか構成主義とかビートとバロウズとかジャズの10月革命とかノーウェイヴとか即興とか騒音とか無音とかフルクサスとか、そんなものばかりほしがった。ポップアートはポップすぎるきらいはあったが、ウォーホルは無視できない。つまるところ『アイム・ユア・マン』を買ったのはジョン・ケイルがはいっていたからである。私は偉そうなことを書いてはやくも後悔しているが学生とはいえ20歳ともなればいよいよ子どものふりなどできない。酒も飲めればタバコも吸える、ティーンエイジャーにできないことができるのが大人なら、大人になるとは禁忌をおかすことにほかならず、10代最後の私にとってヴェルヴェッツほどのロールモデルはどこにもなかった。

思えば長い道のりだった。ポピュラー音楽の分野ではじめて大人を感じたのはフレディ・マーキュリーだった。「ボヘミアン・ラプソディ」のママへの呼びかけはエディプスコンプレックスの対象物としてのマザーコンプレックスというより、こときれる寸前の改悛のつぶやきのように最後の瞬間から生の始原へむかう転倒した問いかけは私にはジョンの「マザー」の絶唱以上に大人を思わせた。そのまま進めば、私もさぞ立派な成人男性になれたはずだが、汎用性の面でフレディには難があり、いまではヒゲにそのなごりをとどめるのみである。空席となった大人枠に滑りこんだのがヴェルヴェッツであり、その一員であるジョン・ケイルが参加しているなら気にならないはずはない。私はCDをつかみレジにむかった。いや、バイト先のレコード屋の社販で手に入れたのだった。買って帰り順繰りに聴いた。ジョン・ケイルの「ハレルヤ」は大トリである。ピアノの一本を伴奏に朗々と歌うケイル、それを聴くだけでいまも広瀬川のわきの県立工業高校ウラの安アパートの一室の吹き晒しの寒々しい光景を思い出す。曲にはシンプルだが歌を呼び込む隙間がある。隙間風も冷たい部屋で私は暖をとるように「ハレルヤ」を何度も聴いた。コーエンの名前は仄聞していたしラジオでも何度か耳にしたはずだが気にとめていかった私のおそまきながらのケイルからのコーエン体験だった。それからは音楽雑誌で記事を探しては読んだ。「ある女たらしの死」と見出しを打った記事がある。私はこの身も蓋も言い方がフィル・スペクターがプロデュースした77年のアルバム・タイトルだと本文を読むまで知らなかった。詩人、作家にして鬱々とした声の自作自演歌手であり稀代の女たらし、そのようなことが書いてあり、キャプションの略歴には1934年生まれとある。

すでに還暦にさしかかっている。大人どころか老境ではないか。「ハレルヤ」を収録した1984年の『哀しみのダンス(Various Positions)』のときすでに五十路。世評ではもっぱら、冒頭のトリビュート盤のタイトルの元ネタである88年の『I’m Your Man(邦題/ロマンシェード)』がシンセポップ的なスタイルにきりかわって転機となっているが、音の変化への志向は『哀しみのダンス』に潜在している。なんとなれば、私は「ハレルヤ」はてっきりもっとアコースティックな曲だと思っていたのでね、読経のようなヴォーカルと女声コーラス、ドラムのリヴァーブにメンくらった。とはいえ80年代のまっただなかなのだから80年代仕様はあたりまえである、それが衒いもないコーエン節と同居している。おそらくサウンドのトレンドの変化には頓着してはいなかっただろう。60年代のやり方そのまま、時間をかけて歌をつむぎ、まとまったらアルバムになる。半世紀におよぶ歌手活動でのこしたわずか14枚のスタジオ作にはひとに行動を強いるメッセージなどなく、詩は何重もの意味に覆われ、書法はフォーク時代のそれを反復しつづけている。かわれるものならなりかわってみたい人物としてディランがこの年長の友人の名前をあげたのは、コーエンのかわらなさにあるのではないか。ことに80年代、ボブがゴスペル三部作から『インフィデルズ』〜『エンパイア・バーレスク』で隘路にはまり、ニール・ヤングがゲフィンで気を揉んでいたころ、コーエンは淡々とコーエンだった、あまりにもコーエンだった。ユダヤ系カナダ人として宗教的戒律と教えに忠実であるとするそばから煩悩に悩まされ、聖と俗は混濁し、同居した矛盾は詩そのものである。スザンヌへの邪な純潔を歌った(「Suzanne」)かと思えば、ジャニスにフェラチオされたと歌にし(「Chelsea Hotel #2」)、神に悩みを訴え、深遠な内面を吐露する。私はコーエンは跪くのは神でも女でもよかった。その圧巻の受動態をユダヤ人の運命に求めるにはあと100万語を費やさねばならないが、跪いた者が下から見上げる先に思考で飛躍し、神話と現在をおなじ視野におさめ、時制を解き漂わせるコーエンの詩の余白こそ大人の男の官能だった。

と書くと途端にチープだが、あなたのまわりのセクシーな大人たちを思い出していただきたい。高い服を着ているだろ? うまいメシ食ってるだろ? アンチエイジングに死にものぐるいだろ? でも音楽なんてどうでもいいと思っているだろ? コーエンはどうか? 私がようやく追いついた『ザ・フューチャー』(1992年)の表題曲で、ベルリンの壁とスターリンとヒロシマが再臨する未来──つまり現在だ──を描いてから次作『テン・ニュー・ソングズ』まで9年半沈黙をつづけた。どうやら1994年にマウントボールディの禅センターで臨済宗の佐々木老師に教えを乞うていたようだ。やがてコーエンは静かなる存在を意味する「自間」の僧名を授かる。だからといって達観しかといえばいささかあやしく、1999年に山を下り21世紀最初の年に発表したアルバム冒頭の「イン・マイ・シークレット・ライフ」では夢のなかではまだあなたとメイク・ラヴしていると歌う。

コーエンがすごみをますのはここからである。『ディア・ヘザー』(2004年)、『オールド・アイデァイ』(2012年)と『ポピュラー・プロブレムズ』(2014年)、作品を重ねるごとに音は憑きものを落としたように漂白され、声は小声やささやき、ぼそぼそとつぶやくようになる。『ディア・ヘザー』の表題曲を聴いたときなど、私はてっきり死んでしまって天国にきてしまったのかと思った。もっとも天に召されたのはコーエン翁のほうだがしかし、このようなデジタル・サウンドの使い方はこの世のものとも思えない。齢80を迎えた次の2作は王道のプロダクションにゆりもどし、抑制した編曲によるコーエン・サウンドの円熟の境地をうかがわせたが、死の直前に出した14作の最終作『ユー・ウォント・イット・ダーカー』で、老いては子にしたがえとばかり、愛息アダムがプロデュースしたこのアルバムの冒頭でコーエンは賛美歌を思わせるみじかいコーラスにつづき低く押し殺した声で歌いはじめる。いうまでもなく曲はシンプルだが、コーエンの声と女声コーラスと抑制的な演奏に、歴史と信仰と性愛ないまぜのことばが乗れば、それは秘密のコード(Secret Chord)となる。

「Well it goes like this : the fourth, the fifth

The minor fall and the major lift

The baffled king composing Hallelujah

そう、それはこんなふうに進む

4度、5度、マイナーにさがり、メジャーであがる

ハレルヤを書きあげる困惑した王

ハレルヤ ハレルヤ ハレルヤ ハレルヤ」

(レナード・コーエン/ハレルヤ 対訳は筆者)

秘密のコードはこのように進行する。この曲は古今東西老若男女問わず、無数の人間がカヴァーしているのは前に書いたとおりである。早世したティム・バックリーの早世した息子であるジェフのカヴァーなどはよく知られているが、私はバンドをやっていると不思議なもので、スネオヘアーさんと大友良英さんと数年前、映画がらみのイベントでこの曲を演奏した。たしかキーは移調していたはずだが、4度、5度、マイナーからメジャーへ、歌詞をなぞりコードが進行するくだりには昂揚感をおぼえずにいられない。ところがそれはとくに変哲のない進行でしかない。ダビデが主をよろこばせた秘密のコードはつねにだれの耳にもさらされており、それが声と詩といったいとなり、そのすべてが露わになったとき、音楽は意味の手のたやすく届かない深みをみせる。思想、信条、信仰、ポリティカル・コレクトネスと経済効率と融和と分断のマジックワードがのさばるいま、ユダヤ系カナダ人であり、新旧訳聖書に範をとり、禅に学ぶ、女々しい男のこのした矛盾を矛盾のままに据え置く音楽を、私はそれが人間だものとか、愚にもつかない箴言に回収したくはないし、多元的価値観を称揚したいのでもない。お気づきだろうか、4段目の冒頭部分の「でも音楽なんてどうでもいいと思ってんだろ?(But you don't really care for music do you)」は「ハレルヤ」の歌詞の引用である。ここでいう「you」とはだれか、「music」はいまやあらゆるものが代入可能な変数となってはいまいか。そのような世界で、あのように生き抜いた人間がいたことがこれからも心の支えにならなくてなんであろう。(了)

松村正人

NEWS

- Free Soul──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- CAN——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!

- tofubeats──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- Mars89──自身のレーベル〈Nocturnal Technology〉を始動、最初のリリースはSeekersInternationalとのコラボ作

- KARAN! & TToten──最新のブラジリアン・ダンス・サウンドを世界に届ける音楽家たちによる、初のジャパン・ツアーが開催、全公演をバイレファンキかけ子がサポート

- KRM & KMRU──ザ・バグことケヴィン・リチャード・マーティンとカマルの共作が登場

- Tashi Wada──LAの作曲家、タシ・ワダの新作が〈RVNG Intl.〉よりリリース

- Loraine James / Whatever The Weather──ロレイン・ジェイムズの再来日が決定、東京2公演をausと蓮沼執太がサポート

- Speed Dealer Moms──ジョン・フルシアンテとヴェネチアン・スネアズによるコラボ・プロジェクトが再始動

- Chihei Hatakeyama & Shun Ishiwaka──アンビエント/ドローン・アーティストの畠山地平とジャズ・ドラマー石若駿によるコラボ作が登場

- KAPSOUL──LA拠点のビートメイカー、キャップソウルのアルバムにB.D.、仙人掌、ダドリー・パーキンス、ジョージア・アン・マルドロウらが参加

- Brian Eno, Holger Czukay & J. Peter Schwalm──ブライアン・イーノ、ホルガー・シューカイ、J・ペーター・シュヴァルムによるコラボ音源がCD化

- Gastr del Sol──デヴィッド・グラブスとジム・オルークから成るガスター・デル・ソル、アーカイヴ音源集がリリース

- Sadistic Mika Band──サディスティック・ミカ・バンドの豪華ボックスセットが発売

- Larry Heard——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- Jeff Mills──戸川純参加の新作が配信で先行リリース、CDとLPの発売も決定

- Prins Thomas──ノルウェーからプリンス・トーマスが来日、大阪BAR IncとRainbow Disco Clubに出演

- GROOVETUBE FES,’.24──九十九里浜で音楽を味わうフリー・フェス、サニーデイ・サービス、Summer Eye、Sugar Plant、MEGA X、Strip Jointら出演

- CYK & Friends 2024──東京のハウス・コレクティヴによるパーティが5年ぶりに復活

- JULY TREE——神泉にある、音楽をテーマにしたギャラリーが一周年

R.I.P.

- R.I.P. Damo Suzuki- 追悼:ダモ鈴木

- R.I.P. Wayne Kramer(1948 - 2024)- 追悼:ウェイン・クレイマー

- R.I.P. Amp Fiddler- 追悼:アンプ・フィドラー

- R.I.P. Shane MacGowan- 追悼:シェイン・マガウアン

- R.I.P. Ahmad Jamal- 追悼 アーマッド・ジャマル

- R.I.P. Mark Stewart- 追悼:マーク・スチュワート

- R.I.P. Wayne Shorter- 追悼:ウェイン・ショーター

- R.I.P. 鮎川誠

- R.I.P. Tom Verlaine- 追悼:トム・ヴァーレイン

- R.I.P. Yukihiro Takahashi- 追悼:高橋幸宏

DOMMUNE

DOMMUNE