MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Columns > The Beach Boys- いまあらたにビーチ・ボーイズを聴くこと

The Beach Boys

いまあらたにビーチ・ボーイズを聴くこと

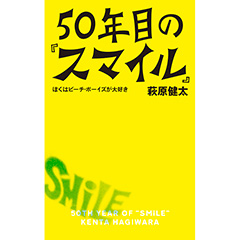

──ele-king books新刊、『50年目の『スマイル』』をめぐる対談

萩原健太×木津毅 Sep 21,2017 UP

サマー・オブ・ラヴから50年だという。映画で言うとアメリカン・ニューシネマ、たとえば『俺たちに明日はない』から50年だ。アメリカ文化に夢中になったことのある人間なら誰しも、あの鮮烈な時代に対して憧れを持っているものだと僕は20代のある時期まで思っていたのだが、どうやらそうでもないらしいことを最近では理解している。半世紀前に西海岸で起こったことに思い入れるのは、この21世紀において……とくに、いわゆるミレニアル世代では変わり者のようなのだ。カルチャーの側から「世界を変えられる」とした大げさな想像が、世知辛い現代に有効でないことはじゅうぶん理解できる。そうして60年代のアメリカのロック音楽は紙ジャケとなり、日本において多くは中高年のノスタルジーとして消費されている。「若者は60年代のクラシック・ロックを聴かない」という話もある。が、それはべつに悪いことではないのだろう。世代が交代すれば、価値観は変わっていくものだ。

だが……、それでも、あの頃の壮大な「夢」にいまのわたしたちが感じられる何かはないのだろうか? そんな風に考えたきっかけはいくつかあるが、極めつけは昨年出たザ・ナショナル監修のザ・グレイトフル・デッドのコンピレーションだ。アメリカのインディ・ロック勢は、いまこそ懸命に50年前を振り返っている。そこには何か切実な理由があるように思えてならないのである。

50年目の『スマイル』――ぼくはビーチ・ボーイズが大好き 萩原 健太 |

アメリカ音楽を追い続けてきた音楽評論家である萩原健太氏にとっての1967年とは、「ビーチ・ボーイズの『SMiLE』が出なかった年」なのだという。サマー・オブ・ラヴ全盛の西海岸にいながら、その渦中にはいられなかったビーチ・ボーイズ。彼らが出すはずだったアルバムをこの2017年から検証するのが『50年目の『スマイル』――ぼくはビーチ・ボーイズが大好き』だ。同書は僕のような変わり者のアメリカ音楽好きの心を見透かすように、現在のアメリカの風景を50年前のそれと重ね合わせつつ幕を開ける。そうして、あまりにも巨大な謎であった『SMiLE』というアルバムの特異性が、著者である氏のライヴ体験を紐解きながらひとつずつ語られていく。79年の江ノ島から2016年のニューヨークへ。読んでいると、その大きなアルバムのヒントをひとつ得て歓喜し、かと思えばまた煙に巻かれて悩んだビーチ・ボーイズ・ファンの道のりを追体験するようだ。

萩原氏はビーチ・ボーイズを「永遠のカリフォルニア・ティーンエイジ・ドリーム」なのだと本書で形容する。現代のアメリカの優れたインディ・ロックを聴いていると、その図抜けたポップさと音楽的実験への好奇心は形を変えつつ確実に受け継がれていることがわかる。だが、なぜビーチ・ボーイズだけが特別なのか?

ここでは『SMiLE』 の空白をリアルタイムで体験できなかった世代のひとりとして、萩原氏に素朴な疑問をぶつけてみることにした。「なぜ、いまビーチ・ボーイズを聴くのか」。ビーチ・ボーイズのことを話すのが楽しくて仕方ないという様子の氏と言葉を交わしながら僕は、リスナーの想像力を掻き立てるバンドとしてのビーチ・ボーイズの魅力を垣間見たように感じた。副題が『ぼくはプレスリーが大好き』の引用となっていることからもわかるように、『50年目の『スマイル』──ぼくはビーチ・ボーイズが大好き』には何よりもアメリカ文化への著者のときめきが詰まっている。(木津)

Pitchforkって21世紀のインディ・キッズにいろいろな意味で影響を与えたメディアだと思うんですけど、60年代のベスト200曲とベスト・アルバム200枚を載せていたんですね。それを見ていると『Pet Sounds』が2位なんですね。1位はヴェルヴェッツなんですけど。(木津)

そうかあ。それはうれしいかも。ビーチ・ボーイズが上に来るのは少し前のトレンドだって気がしていたから。(萩原)

それでベスト・ソングの1位が“God Only Knows”なんですよね。ようするにビーチ・ボーイズは21世紀になってもアメリカのインディ・ロックにおいてはすごく意味をもっているんですね。(萩原)

木津毅:僕は1984年生まれなんですけど、10代の後半からアメリカの音楽がすごく好きになって。

萩原健太:というともう世紀が変わろうとしている頃ですね。

木津:そのあたりからアメリカの音楽を聴きはじめて、僕は00年代のインディ・ロックがすごく好きで、ele-kingにもアメリカのロックのことについて書いたりしているんですけど、日本にアメリカのロックのことを伝えるのがけっこう難しくて。21世紀にビーチ・ボーイズを聴くということをどういうふうに考えたらいいか、というのはとても難しい問題だと思っています。そもそも野田さんが僕を駆り出したのは、いまの日本の若い音楽ファンからビーチ・ボーイズを聴いている感じがしないと言うからなんですね(笑)。60年代のクラシック・ロックみたいなものをあまり聴かないと。

萩原:言ってみればビーチ・ボーイズどころの騒ぎじゃないよね。

木津:洋楽リスナー自体が減っているというのもあるんですけど、それ以上にパンクの頃までだったらギリギリ遡れるけど、それ以前になると遡るのが難しいということがあると思うんですね。今回の対談に向けていろいろと見ていて、Pitchforkって21世紀のインディ・キッズにいろいろな意味で影響を与えたメディアだと思うんですけど、60年代のベスト200曲とベスト・アルバム200枚を載せていたんですね。それを見ていると『Pet Sounds』が2位なんですね。1位はヴェルヴェッツなんですけど。

萩原:そうかあ。それはうれしいかも。ビーチ・ボーイズが上に来るのは少し前のトレンドだって気がしていたから。

木津:それでベスト・ソングの1位が“God Only Knows”なんですよね。ようするにビーチ・ボーイズは21世紀になってもアメリカのインディ・ロックにおいてはすごく意味をもっているんですね。

萩原:確かに、若いミュージシャンの話をいろいろと聞いてみると、そういう人も多いみたいね。

木津:つまりはビートルズの『Sgt. Pepper's ~ 』なんかよりも『Pet Sounds』のほうが全然スゲエぜ、という気持ちがアメリカ人にはあるときっと思うんですよね。

萩原:でも、どうなんだろう。一瞬そんなトレンドがあったことはたしかなんだけど。そのままなってくれればよかったなあ、と。90年代に『Pet Sounds Sessions』ってボックスセットが出たことがあって。その頃をひとつのピークに、『SMiLE』という幻のアルバムの在り方とか、当時のロック・シーンとしてはとても珍しかったレコーディング方法とか、ブライアン・ウィルソンという人間のひじょうにナイーヴな心象とか、そのあたりをイギリスとか日本とか、アメリカ以外の国のリスナーや、アメリカに暮らしていてもアメリカ的ではない人たちがかなり持ち上げた時期があったんですよ。しかも、その『Pet Sounds』のボックスが一回発売延期になった。ビーチ・ボーイズのメンバーのマイク・ラヴとアル・ジャーディンからのクレームがあったとかなかったとかで、一回出ないことになったあと、1年くらい遅れてようやく発売されたんだけど。この、“発売中止”ってキーワードが、67年に出るはずだったのにお蔵入りしてしまった『SMiLE』を想起させて、90年代のビーチ・ボーイズ熱を盛り上げちゃった(笑)。その頃はまだまだ研究が進んでいなかったことも含めて、研究しがいのある音だったんだよね。ビートルズみたいにもうすでに研究されつくされているものとは違って、掘りがいがあった。それが96年から97年にかけてのことで。その頃はネットが盛り上がり始めた時代だったでしょ? なので、いろいろなファンがネットで研究成果の発表みたいなことを競うようにやり始めて、ちょっと盛り上がった時期だった。夢のような時期があったんだよね~(笑)。

COLUMNS

- Columns

スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns

6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns

♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns

5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns

E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns

Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns

♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns

4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー

DOMMUNE

DOMMUNE