MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

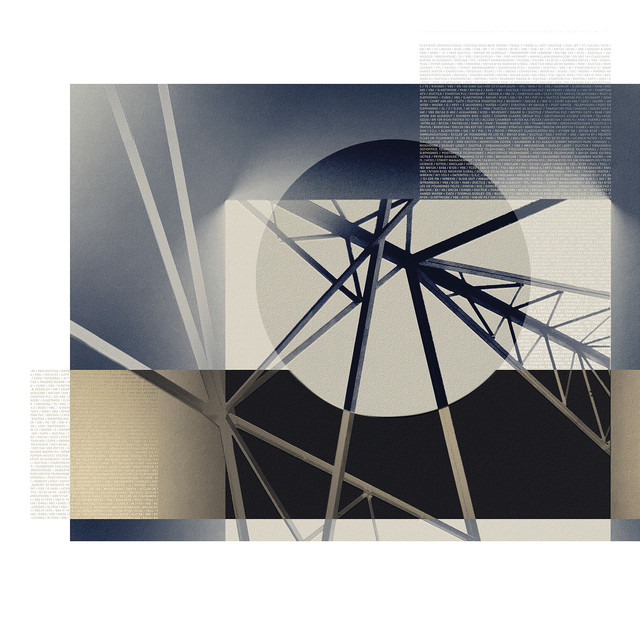

Home > Reviews > Album Reviews > Brian Eno- FOREVERANDEVERNOMORE

狙いは明確だ。ほとんどの曲にヴォーカルがフィーチャーされている。歌手としてのブライアン・イーノがここにいる。なぜか。言いたいこと、言わねばならないことがあるからにほかならない。

近年は自身が主導的な役割を担うわけではない共作やサウンドトラック、アーカイヴ音源集などのリリースが続いていたけれど、ライフワークたるジェネレイティヴ・ミュージックの到達点を示した『Reflection』(2017)以来、5年10か月ぶりとなるソロ・アルバムがついにお目見えとなった。

2022年は国内外問わず、ことばに力のある音楽が多く送り出されている。イーノの新作『永遠にそしてもはやない(FOREVERANDEVERNOMORE)*』もまたその潮流に連なるものと言えるだろう。

ここ数年の最大の関心事が気候危機にあることは、昨年の「EarthPercent」(音楽産業が、気候問題にとりくんでいる組織をサポートできるようにするための慈善団体)の設立を見てもわかる。新作のテーマもずばりそれだ。

といってもイーノは、「地球にやさしく」のようなありがちな感傷に留まることはない。冒頭 “Who Gives a Thought” に耳を傾けてみよう。この曲でイーノは「だれがホタルについて考えるだろう」「だれが線虫について考えるだろう/いまや考える時間なんてない/顕微鏡でないと見えないような虫について/研究もされないような細菌について/商業的価値がないから」と小さきものたちへ眼差しを向けたあとに、「だれが労働者について考えるだろう」と続けている。無視される小さきものたちと市井の民を重ねることで、いわゆるSDGs的なものが金持ちたちの新しいおもちゃにすぎないことを暴露する、痛烈な一節だ。

気候危機について考えをめぐらせるとき、彼は資本主義がもたらす格差を念頭に置いている。三田格+坂本麻里子による『CINRA』のインタヴューをぜひ参照していただきたいが、気候変動の標的が低所得者層だということをイーノはよくわかっている。想像してみてほしい。家が流されるほどの土砂崩れだろうと、地獄のような猛暑だろうと、金持ちならいくらでも対処できるのだから。

一方で、世のなかにはテクノロジーが問題を解決すると信じている向きもある。そういったおためごかしにもイーノは与しない。“Icarus or Blériot” では、傲慢のため墜落したギリシア神話のイカロスと、じっさいに堅実にドーヴァー海峡横断を成功させた航空技師ルイ・ブレリオが対比され、人類の強欲、やりすぎに警鐘が鳴らされている。絶対に沈まないはずだったのに沈んでしまったタイタニック号をテーマとすることで科学技術への過信をいさめた、『The Ship』(2016)を継承するレトリックだ。IT技術が万事を解決すると思いこんでいるシリコンヴァレー派への挑戦だろう。

だがイーノ当人もまた、テクノロジーの恩恵にあずかってきた者のひとりだったはずだ。ロキシー・ミュージック時代のVCS 3しかり、ロバート・フリップとの共作におけるテープ操作しかり、数々のヴィデオ・アートにアプリに……じっさい今回も、ほとんどの曲がジェネレイティヴな手法で制作されているという。

ここで興味深いのがAI技術のひとつ、ディープフェイクの活用である。メロディ・メイカーとしての才能が発揮された “There Were Bells” では鳥の鳴き声のような、しかし電子音のようにも聞こえるサウンドが存在感を放っている。この曲がそうなのかどうかはわからないが、『WIRED』のインタヴューによれば、本作ではディープフェイクで作成されたニセの鳥の鳴き声も用いられているらしい。参照元をあいまいにするこのアイディアは──宣伝も兼ねて言えば、マーク・フィッシャーが『奇妙なものとぞっとするもの』で指摘していたように──『On Land』(1982)に通じる試みと言えよう。テクノロジーはむしろわれわれが普段気づいていない、「ぞっとするもの」を出現させるためにこそあるのだ、と。

レオ・エイブラハムズ、ジョン・ホプキンス、ピーター・チルヴァースといったなじみの面々とともに練りあげられた暗くも美しい音響は、『The Ship』の続編と呼ぶべき陰影を醸成している。“We Let It In” などで聞かれる低い低いイーノのヴォーカルは、老いたがゆえに出せるようになった声を思うぞんぶん活用しており、とびきりの余韻に浸らせてくれる。“These Small Noises” なんかは民謡のようにもクラシック音楽のようにも聞こえる曲で、彼の新境地と言っていいだろう。

全体的に、声はエレクトロニクスとの融和を優先している。“I'm Hardly Me” や最終曲における音声合成は『Kite Stories』(1999)や『music for 陰陽師』(2000)、『Another Day On Earth』(2005)のころ──すなわちオートチューンが注目されはじめた時期──によく試みられていたもので、いまこれを持ってくるのは、まだぎりぎりポジティヴな未来を想像することが可能だった00年前後を喚起するためなのかもしれない。

本作はストレートなアンビエント作品ではないが、といってスターが高らかに歌いあげるアルバムでももちろんない。分類するならやはり「アンビエント」ということになるだろう。メッセージありきとはいえ、保守党をおちょくった “トーリーなら万事順調” のような、いかにもプロテスト・ソング然としたたたずまいは影を潜めている。グラミーを利用し戦争協力を呼びかけたゼレンスキーのごとく、音楽をプロパガンダにすることは、イーノのもっとも嫌うところだ。

彼はライナーノーツを「皆さんと同じように」という一句ではじめている。そして「感情」の重要性を強調している。シンガロングの類からは慎重に距離をとった楽曲群から推すに、彼は歌をわれわれの周囲にあるもの、われわれをとりまくものとして扱おうとしているのではないか。たとえばコインランドリーで出会う、おそらくは大変な生活を送っているにもかかわらず、どこまでも気さくに振るまう年輩の労働者のように、わたしたちの「まわり」にいる隣人のひとりとして、社会にたいする不満の「感情」を声にしているのではないか。

だからこれは、おなじくことばが力を持った2022年の作品のなかでも、スペシャル・インタレストやウー・ルーのような燃え上がる反骨精神ではなく、まわりにいるはずの「小さきものたち」にフォーカスすることで現代社会の歪みを浮かび上がらせながら、あくまで未来を見据えようとする、七尾旅人のアプローチに近いんじゃないかと思う。人民に寄り添い、おなじ目線の隣人として、気候危機への「感情」を吐露すること。

アンビエント・マスターであることとシンガーソングライターであることを両立させたイーノが、ここにいる。

* このタイトルは、イーノがよく引き合いに出すソ連の学者アレクセイ・ユルチャクの本『すべては永遠だった、なくなってしまうまでは(Everything Was Forever, Until It Was No More)』(邦訳『最後のソ連世代──ブレジネフからペレストロイカまで』半谷史郎訳、みすず書房、2017年)を想起させる。詳しくは『ele-king臨時増刊号 コロナが変えた世界』72頁参照。

小林拓音

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE