MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

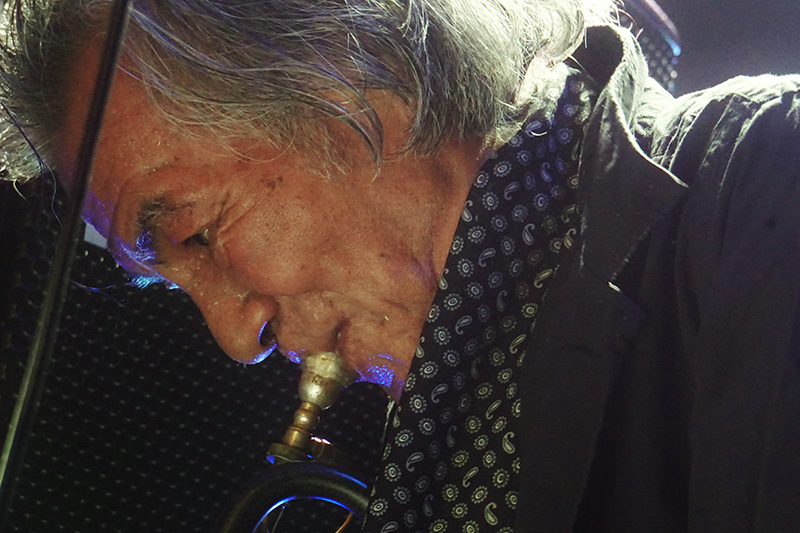

Home > News > RIP > R.I.P. 近藤等則 - 月に吠えたラッパ極道 ──トランペッター近藤等則の格闘半世紀

近藤等則にインタヴューする機会はたった1度しかなかったが、その時の印象は今なお鮮烈に残っている。とにかく、目力の強い人なのだ。そして語気も荒い。会った瞬間に「極道」という文字が頭をよぎった。本人は普通にしゃべっているのだろうが、あの鋭い眼光と話し方は、傍から見ればケンカをふっかけているように思われるはずだ。私のひとつ前のインタヴュワーだった知人と後日会った時、彼は「ビビッちゃって何を話したのか全然記憶にない」と笑っていた。もちろん私も緊張マックスだった。この時の取材(2015年2月)は、“枯葉” や “サマータイム” といったお馴染みのスタンダード・ナンバーばかりを近藤のエレクトリック・トランペットとイタリア人トラックメイカーのエレクトロニク・サウンドでカヴァしたムーディーなアルバム『Toshinori Kondo plays Standards~あなたは恋を知らない』に関するものだったのだが、私が開口一番「闘う男というパブリック・イメージからすると、意外ですね」と言い終わる前に「俺はこのアルバムでも闘ってるつもりだよ!」と語気荒く返され、冷や汗がタラリと流れたのだった。そう、実際、近藤等則は70年代のデビュー時から一貫して闘い続けた男なのだ。

1948年12月15日、愛媛県今治市で生まれた近藤等則(本名は俊則)は京都大学(工学部に入学後、文学部に転部・卒業)在学中からジャズ・トランペットに本格的にのめりこんでゆき、やがて日米のフリー・ジャズ/フリー・ミュージック・シーンで頭角を現してゆく。その雌伏期──60年代末期から70年代半ばのことを、当時の近藤の盟友・土取利行(ピーター・ブルック劇団の音楽監督その他、世界的に活躍してきたパーカッショニスト)はかつて私にこう語ってくれた。いい機会なので紹介しておこう。

「私(土取)はGSバンドのドラマーを経てジャズに転向し、70年に大阪にできたSUB(サブ)というジャズ喫茶で働き始めた。その頃、サブによくセッションに来ていた京大生の近藤等則と仲良くなったが、当時彼は、オーネット・コールマンに刺激されてフリーに傾きつつあった。間もなく私と近藤はベイシストを加えて、トリオでフリー・ジャズをやりだした。72年、近藤の大学卒業を機に、私たちは一緒に東京に出た。深夜バスに乗って。私は住み込みで新聞配達を始め、近藤は奥さんと一緒に幼稚園で住み込みの守衛をやった。私たちはその幼稚園や、多摩川の河原、鶴川の和光大学の軽音楽部などで練習を続けた。

近藤と私は、新宿ピットインのそばにあった〈ニュー・ジャズ・ホール〉のオーディションを受け、デュオで昼間演奏するようになった。当時そこには、まだ無名の阿部薫、高木元輝、沖至、坂田明なども出ていた。私たちはすぐに『ジャズ批評』誌などで “山下洋輔を超えるフリー・ジャズの猛禽獣” などと紹介され、徐々に名前を知られるようになっていった。そして近藤は山下洋輔と、私は高木元輝と一緒にやり始めた。それが73~74年頃のことだ」

75~76年にはレコーディングもスタート。近藤が録音に参加した最初の作品は、筒井康隆の小説をモティーフにした山下洋輔のアルバム『家』(76年)で、次が、同じく山下を中心とするユニット、ジャム・ライス・セクステット(Jam Rice Sextet)の『Jam Rice Relaxin'』(76年)。また、それらと前後して浅川マキのライヴ盤『灯ともし頃』(76年)にも坂本龍一などと共に参加している。ちなみに、盟友の土取も、76年に坂本との即興コラボ・アルバム『ディスアポイントメント - ハテルマ』をリリースしている。

当時の近藤は、いわゆるフリー・ジャズ畑の新星トランペッターと目されていたわけだが、しかし彼は(そして土取も)60年代以降のある種のマナー(手くせ)が滲みついたフリー・ジャズには当時から息苦しさを感じており、その先にあるもっと自由な音楽を目指していたという。その思いを形にした最初の試みが、エヴォリューション・アンサンブル・ユニティ(Evolution Ensemble Unity)だ。これは75年、故・間章が組織したフリー・ミュージック・コレクティヴで、高木元輝、近藤等則、土取利行、徳弘崇、豊住芳三郎などのメンバーがデレク・ベイリーや小杉武久(タージ・マハル旅行団)などとも交流しつつ、“即興とは何か” という大テーマの下に新しい表現を探求した。

EEUの旗揚げコンサート(75年8月13日、青山タワー・ホール)から

翌76年に近藤(tp)、高木(sax)、吉田盛雄(b)のトリオ編成で制作されたEEU唯一のアルバム『Concrete Voices』では、隙間を意識した脱フリー・ジャズ的表現がより明確に志向されている。

そして78年、近藤はよりヴィヴィッドなフリー・ミュージックの戦場を求めて渡米。80年代初頭までの数年間、ニューヨークのロウワー・イースト・サイドを拠点にたくさんの音楽家たちと共演を重ねていった。“マッド・ワールド・ミュージック” と呼ばれていたという当時の仲間たちのサークル──ジョン・ゾーン、フレッド・フリス、ユージン・チャドボーン、ウィリアム・パーカー、ヘンリー・カイザー、トリスタン・ホイジンガー、ビル・ラズウェル、ジョン・オズワルド(プランダーフォニックス!)等々の顔ぶれからも、近藤が目指していた新しい世界が窺える。NY時代には、ジャズ・クラブよりもCBGBなどロック系のハコによく通い(スーサイドが一番のお気に入りだったという)、台頭しつつあったヒップホップ/DJカルチャーにも強く惹かれたという。この時期、近藤は自身で設立したインディ・レーベル〈Bellows〉を中心に、たくさんのアルバムをリリースしているが、ジャズでもロックでもない実験を通して、“フリー” であることの自由さと不自由さ、限界と可能性を体得していったのだった。

ジョン・オズワルド、ヘンリー・カイザーとのトリオによる『Moose And Salmon』(78年)から

スティーヴ・ベレスフォード+トリスタン・ホイジンガー+デイヴィッド・トゥープ+近藤のクァルテットが英Yレコーズから出したアルバム『Imitation Of Life』(81年)から “Whoosshh”

その成果と新しいヴィジョンを具現化していくのが、82年の帰国後だ。83年には、豊住芳三郎やセシル・モンローらとチベタン・ブルー・エアー・リキッド・バンド(Tibetan Blue Air Liquid Band)を結成(渡辺香津美もゲスト・ギタリストとして参加)し、初のメジャー・アルバム『空中浮遊』を発表。NYロフト・ジャズやファンク、ニューウェイヴ/ノー・ウェイヴ、ヒップホップ、レゲエ、純邦楽など各種民族音楽を煮詰めたこのフュージョン作品によって、近藤等則という音楽家の名はジャズ・マニア以外のリスナーの間でも注目されるようになった。

チベタン・ブルー・エアー・リキッド・バンド『空中浮遊』(83年)

そして翌84年には、チベタン・ブルー・エアー・リキッド・バンドを発展解消して近藤等則IMA(International Music Activism の略)を結成し、アルバム『大変』を発表。フリクションのレック(ギターとベイスを随時スイッチ)、ドラムの山木秀夫、キーボードの富樫春生などの才人たちをメンバーに擁したこのパワー・ユニットは、10年弱の間に10枚のアルバムを発表し、商業的にもかなりの成功を収めた。日本や韓国などの伝統音楽家やDJをゲストに招き入れるなど、新しい才能、新しいモード、新しいテクノロジーを積極的に取り入れながら時代に対峙するその姿勢は、マイルズ・デイヴィスのエレクトリック・ジャズ・ロック期(60年代末~70年代半ば)を思い出させたりもする。というか、近藤自身もきっと意識していたはずだ。都市のコンクリートと共振するハイパー・モダンなサウンドとそれを支える広範な文化的視野を特徴とする近藤の表現は、YMOファミリーやムーンライダーズ、マライア/清水靖晃などと並び、80年代日本ならではの音楽文化遺産と言っていいだろう。

近藤等則IMA『Konton』から “Gan” (86年)

近藤等則IMA『Tokyo Rose』(90年)

また、この時代の近藤は、TVの深夜番組の司会者をやったり、CMにも出演するなど、お茶の間にまで顔を売る一方、海外のミュージシャンとのコラボレイション(グローブ・ユニティ・オーケストラへの参加など)も積極的に続け、活動の幅を地球規模に広げていった。70年代からの仲間ビル・ラズウェルがプロデュースしたハービー・ハンコックの『Sound-System』(84年)などは、参加作品の中でも特に有名だ。

資生堂 CM(88年)

ハービー・ハンコック『Sound-System』の近藤参加曲 “Sound System”

人気も金もあった近藤は、しかし93年に突然IMAを解散し、アムステルダムへ移住。そして〈地球を吹く〉という新しいプロジェクトを掲げて、大自然の中で空や山や海や砂漠や星に向かってラッパを吹き始めたのだった。件のインタヴューの中では、当時のことをこう回想している。

「80年代にIMAを作った理由は、20世紀のすべての音楽を日本人の自分なりに統合してやろうと思ったからなんだ。フリー・ジャズ、ファンク、パンク、ロック、日本の民俗音楽……そういったすべての要素を混ぜ合わせて、我々日本人がどんなグルーヴの音楽を作れるのか、挑戦した。実際、その目論見以上の反響があったけど、それは元々俺にとっては最後のまとめだった。だからIMAも90年代初頭にはおしまいにして、次に行った。21世紀の音楽をイメージして」

つまり近藤の中では、“21世紀の音楽をイメージする”=“大自然に向けて演奏する” ことだったわけだ。彼は「ねえちゃんからネイチャーだな」と笑いをとりつつ、こう続ける。

「21世紀の音楽と20世紀の音楽の決定的な違いは何か……その一つは、ネイチャーだ。人類史上最大の都市文明が開化したのが20世紀であり、その音楽は都市の中で生まれ、消費された。音楽は人間どうしのコミュニケイション・ツールになった。99.9%の20世紀音楽は、客に聴かせるためのものだった。神に向かって演奏したり、火山に向けて祈るような音楽は、20世紀には誰もやらなかった。そこで、“自然との関係性を考えた音楽” というテーマが俺の中で出てきたわけだけど、それは、昔から目指していた “日本人ならではの音楽” というもうひとつのテーマとも矛盾することなく、そのまま〈地球を吹く〉プロジェクトにつながっていったんだ。当然テクノロジーの発達を認めた上でなくては新しい表現もないと思うので、トランペットもエレクトリックにしなくてはいけないし、デジタル・サウンドもはずせない」

〈Blow The Earth ~地球を吹く〉シリーズからペルー編

ちなみに、〈Apollo/R&S〉からもリリースされ評判になったDJクラッシュとのコラボ・アルバム『記憶 Ki-Oku』(96年)や、端唄の栄芝師匠との共演作『The 吉原』(03年)なども、彼の中では何の違和感もなく「21世紀の音楽」として生まれた企画だったはずだ。

こうして20年近く世界各地で大自然とひとりで格闘し続けた近藤は、2012年には再び東京に拠点を戻し、既に始めていた〈地球を吹く~日本編〉を続行。翌13年にはドキュメンタリー映画『地球を吹く in Japan』を発表した。

『地球を吹く in Japan』から

近年は、アムス時代に録りためた膨大な量の音源を自身の〈Toshinori Kondo Recordings〉から次々とリリースしつつ、2018年にはIMAを再編(近藤等則IMA21)するなど、旺盛な活動を続けた。亡くなった2020年10月17日の翌日にも、イラストレイターの黒田征太郎、ドラマーの中村達也とのコラボでライヴ・ペインティング・パフォーマンスをやることになっていた。何の前触れもなく逝ってしまったのは悲しくはある。だが、その唐突さもまた、一瞬も立ち止まることなく走り続けた近藤らしい最期だとも思える。

「俺は21世紀の音楽という自分のコンセプト、ヴィジョンを人に語ることはなかったけど、これからはしっかりと語りかけてゆきたい。ネイチャー、スピリット、テクノロジーという三位一体をベイスにして新しい音楽を作ろうと呼びかけてゆきたい」とギラついた目で語られた力強い言葉の先にどんな風景が現れるのか、見たかったけど。黙祷。

文・写真:松山晋也

NEWS

- Seerkesinternational——カナダのいまもっとも面白いダブ・アーティストが来日、真夏のダブの祭典がはじまる

- VINYL GOES AROUND PRESSING──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Brian Eno──観るたびに変わるドキュメンタリー映画『ENO』のサウンドトラック収録曲のMVが公開、発掘された90年代イーノの姿

- Overmono──10月に来日するオーヴァーモノ、新曲が公開

- Kim Gordon and YoshimiO Duo──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Mighty Ryeders──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Lusine──エレクトロニカのヴェテラン、ルシーンが11年ぶりに来日

- Meitei──延期となっていた冥丁のツアー日程が再決定、11都市を巡回

- Mica Levi──ミカ・リーヴィが〈ハイパーダブ〉から新曲をリリース

- Tribute to Augustus Pablo──JULY TREEにて、オーガスタス・パブロ関連の写真やゆかりの品々などを展示、およびグッズ販売

- Kinnara : Desi La——ele-kingでお馴染みのデジ・ラ、1日だけのポップアップ

- John Carroll Kirby──ジョン・キャロル・カービー、バンド・セットでの単独来日公演が決定

- VINYL GOES AROUND──「静かな夜」がテーマのコンピレーション、アンビエントやジャズからメロウで美しい曲を厳選

- Li Yilei Japan Tour 2024——中国人サウンドアーティスト/作曲家リー・イーレイの初来日ツアー決定

- Terry Riley——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Koshiro Hino + Shotaro Ikeda──日野浩志郎と詩人・池田昇太郎、3年にわたるプロジェクトの初回は小野十三郎から触発された音楽公演

- Theo Parrish──セオ・パリッシュがLIQUIDROOM 20周年パーティに登場

- Aphex Twin──30周年を迎えた『Selected Ambient Works Volume II』の新装版が登場

- Jeff Mills──早くも送り出されたジェフ・ミルズのニュー・アルバムはメンタル・ヘルスを守ることがテーマ

- Burial / Kode9──ベリアルとコード9によるスプリット・シングルがサプライズ・リリース

R.I.P.

- R.I.P. Steve Albini- 追悼:スティーヴ・アルビニ

- R.I.P. Damo Suzuki- 追悼:ダモ鈴木

- R.I.P. Wayne Kramer(1948 - 2024)- 追悼:ウェイン・クレイマー

- R.I.P. Amp Fiddler- 追悼:アンプ・フィドラー

- R.I.P. Shane MacGowan- 追悼:シェイン・マガウアン

- R.I.P. Ahmad Jamal- 追悼 アーマッド・ジャマル

- R.I.P. Mark Stewart- 追悼:マーク・スチュワート

- R.I.P. Wayne Shorter- 追悼:ウェイン・ショーター

- R.I.P. 鮎川誠

- R.I.P. Tom Verlaine- 追悼:トム・ヴァーレイン

DOMMUNE

DOMMUNE