MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

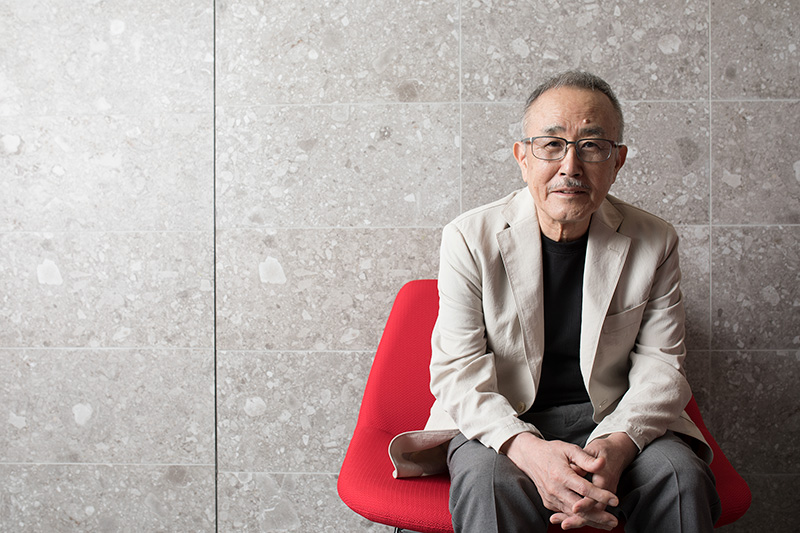

Home > Interviews > interview with Yosuke Yamashita - 誰にでも開かれた過激

ドラムの森山がとりあえず一番凶暴になりまして、ドーンと打ち込んでくる。それに対して僕は最初は指で応じていたんですが、森山のドーンは強烈ですから、こっちも負けずにやってやるというので、ダーンと打ち返した。それが肘打ちのはじまりですね(笑)。

山下洋輔トリオが結成から50周年を迎える。それに併せて12月23日(月)に新宿文化センターにて、「山下洋輔トリオ結成50周年記念コンサート 爆裂半世紀!」と題したイベントが開催される。歴代のトリオ参加者である中村誠一、森山威男、坂田明、小山彰太、林栄一らはもちろんのこと、三上寛、麿赤兒、そしてタモリさえもが参加する、めったにお目にかかることのできない集大成的な催しである。遡ること50年前、すなわち1969年に病気療養から復帰した山下は、ピアノ、サックス、ドラムスという特異な編成で、既存のジャズに囚われることのない「ドシャメシャ」なトリオを結成した。ときを同じくしてギタリストの高柳昌行は吉沢元治、豊住芳三郎らと結成したニュー・ディレクションで最初のアルバム『インディペンデンス』を録音し、ピアニストの佐藤允彦はドラマーの富樫雅彦らとともに耽美的な傑作『パラジウム』を発表している。あるいは富樫、高柳、吉沢、高木元輝という黄金のカルテットによる先駆的な即興作品『ウィ・ナウ・クリエイト』がリリースされたのも同年である。のちに日本のフリー・ジャズと総称される立役者たちが出揃った1969年は、まさしく日本のフリー・ジャズの幕開けを告げたきわめて重要な年だったと言ってよい。

彼らの道行は70年代に入ると勢いを増すとともにそれぞれに大きく分かれていったように思う。あるいはそれぞれのオリジナリティが確立されていったと言うべきだろうか。そのなかでもわたしたちが思い起こさなければいけないのはおそらく、山下洋輔トリオが決してエリート主義に陥らなかったということである。むろん万人に受ける音楽などないし、誰もが聴かなければならない唯ひとつの音楽などこの世にはない。とはいえミュージシャンが聴衆を選別することほど不毛なこともない。日本においてフリー・ジャズというある種の特殊な音楽が、ジャンルの壁を超えて様々なミュージシャンの基層にあり、そしていまもなお聴衆を惹きつけているのだとすれば、それは間違いなく山下洋輔トリオがあくまでも「開かれた場所」において活動することに徹してきたからに他ならない。このことは先日、誰もが出入りできる東京タワーの麓で開催された「アンサンブルズ東京」において、大友良英──大友は山下ではなく高柳に師事していた──によるフォルムを持たない即興的なアンサンブル、あるいはノイジーなギターの響きを聴いたときに、いまもなおかたちを変えて受け継がれているとともに、これからも確保していかなければならないものなのだと強く感じた。であればこそわたしたちは、開かれた過激さを纏う山下洋輔トリオの活動と当時の同時代的な状況について、単に過ぎ去った時代を回顧するのではなく、アクチュアルな問題意識をともなってあらためて振り返る必要があるだろう。(細田成嗣)

既成のものをぶち壊せという運動もたしかにありましたが、僕らに関して言えば、音楽を政治的なメッセージとして演奏したことは一度もないです。そういうことを音でもできるよというか、自然に壊しちゃってるところが結果的には一致していましたけどね。

■山下洋輔トリオが結成された1969年にはまだフリー・ジャズというものが存在しなかった。正確に言うとのちにフリー・ジャズと呼ばれるような音楽は、その頃の日本ではニュー・ジャズと呼ばれていたと聞いています。ニュー・ジャズ、つまり新しい音楽に取り組むという意志が、当時の山下さんにもあったのではないでしょうか。

山下洋輔(以下、山下):ええ、ありましたね。ただしもちろん手本になるものはありました。ピアノのセシル・テイラーやアルト・サックスのオーネット・コールマンなど、アメリカではじまっていたフリー・ジャズ運動です。最初の頃の僕は正統派だったので、あの人たちの音楽に近寄ってはいけないと考えていました。けれども考えがガラリと変わったんですね。トリオを結成する1年半前に僕は病気をして、しばらくピアノが弾けなくなっていました。回復してから病気になる前のバンドを再結成してリハーサルをはじめたんですが、どうしてもその音楽が当時の自分の気持ちにそぐわなかった。何かもっと力強くて激しいものを求めていたんです。リハの直前にベースの人が就職をしてバンドを辞めるということもあって、ピアノ、サックス、ドラムという偶然、セシル・テイラーと同じ編成になってしまった。そこで何をやろうかなって思ったときに、みんなデタラメに勝手に音を出したらどうなるかやってみた。そしたらとても面白い後味があったんです。そのときに一緒にはじめたテナー・サックスの中村誠一は、ジョン・コルトレーンの来日コンサートを客席で聴いていたんですよね。66年に日本でコンサートをやったコルトレーンは、もう完全にフリー・ジャズになっていて、「あのコルトレーンがどうしてこんなメチャクチャをやるんだ!」と驚くほどでした。ですから、ああいうことをやるんだなと理解して、すぐに誠一はできましたね。それからドラムの森山威男は、一所懸命にフォービートをやるよりも、自分勝手なことをいきなりやる方が大好きだ、っていうのをそのときに発見しましてね。彼は藝大の打楽器科出身で、誠一は国立音大のクラリネット科出身。ふたりともどういう音楽が世の中にあるのかを知っていたわけで、そのどれとも似ていないものをやる、ということを最初の動機にしてトリオをはじめられたんですね。

■何にも似ていない音楽をやるにあたって、既存のジャズを破壊するような心持ちもあったのでしょうか。

山下:それもあります。やはり似てしまうというのはいままでの秩序があるからですね。それまでジャズが「これが決まりだ」といって守ってきたものを、全部忘れたっていいんじゃないかなと。むしろ忘れてやろうよと。そういう考えになりました。それが自然と破壊につながるわけですね。

開かれた場所、誰もが足を踏み入れることのできる場所で、遭遇してもらう。特別なところと知ってわざわざ足を運ぶのではなくて、普通の場所に行ってみたらとんでもない奴らがいた。そういう状況を求めたかったんです。

■たとえばピアニストのスガダイローさんは「自分は山下洋輔のモノマネでいいと割り切っている」とおっしゃっていたことがありました。そのうえで彼自身のオリジナリティが出ていると思うのですが、いまのお話を伺うと、そういったこととは異なるスタンスが感じられます。

山下:そうですね。彼はわざと宣言してはじめたわけですが(笑)、ジャズの掟に囚われずにやるという最初の段階では、僕もピアノのセシル・テイラーの肘打ちを、ああいうこともやっていいんだっていう手本にしていましたよ。とはいえテイラーのやることを全部真似するという意識はなかった。似てしまうところもあるだろうけれども、自分はあくまでも自分の勝手をやってるんだと思っていました。ドラムとサックスとピアノで同時に演奏するわけですが、それまでのジャズにあったようなテンポやコードという決まりがありませんから、そういうものは頼りにしないで、お互いの演奏を聴き合いながら、「ああ言えばこう言う」といった応酬でやっていくわけです。そのうちにドラムの森山がとりあえず一番凶暴になりまして、ドーンと打ち込んでくる。それに対して僕は最初は指で応じていたんですが、森山のドーンは強烈ですから、こっちも負けずにやってやるというので、ダーンと打ち返した。それが肘打ちのはじまりですね(笑)。それをなんどもやっているうちに自然と音楽の技法になっていきました。

■アメリカで生まれたジャズという音楽を日本でやることに関してどのように考えていらっしゃいましたか。

山下:ジャズの面白さは第二次世界大戦の前から日本に伝わっていました。演奏する人たちもたくさんいた。けれどもやがて敵性音楽だから禁止だと言われることもあって、やはり日本でジャズが本格的に花開いたのは戦後になってからでしょうね。たとえばドラムのジョージ川口さんのバンドなんかは、中学生の頃僕も聴きに行きましたよ。ジャズは映画音楽にも使われ、ダンス音楽にも使われ、自然と我々のなかに入ってきました。そのなかでも特にモダン・ジャズと言われるものは、自分の自己表現としてこの音楽をやっていた。ダンス音楽や映画のバックなんかじゃないと。それは小説や絵画、映画といったものと同じで、いわゆる普遍的な芸術表現分野なんですよ。どの国の誰がそこに参加してもいい。新しい表現をやっていける。そういうジャンルとしてジャズというものが近代に登場してきたんですね。ひとりひとりが面白い即興演奏をする、そのなかで誰が好きで面白いっていうふうに聴く。そういうジャンルができたときに、そこに我々も入っていったということですね。

■その中でもモダン・ジャズを続けていく人もいれば、フリー・ジャズと言われるものを試みていく人もいました。現在に比べれば当時はフリー・ジャズに同時代的な勢いがあったように思います。

山下:ジャズの歴史が長く続けばプレイヤーもたくさん出てきます。その中で自分の表現を求めたいと思ったときに、いままでのやり方では満足できないと考える人がたくさんいたんだと思いますよ。そのことと、あの頃の時代的な背景というものを関連づけて考えてもいいかもしれませんね。ちょうど60年代後半から70年代にかけてというのは、世界的に学生運動というのが盛んな時期で、既成のものをとにかく壊すということに価値があるんだというような考え方がありました。ですから我々がものごとを壊しても、それを「ああ、あいつらは音楽でそれをやっているんだな」って、たとえば学生運動をやってる人たちが共感してくれるとか、学校に呼んでくれるとか、そういうこともありました。そういうことが背景になってるという一面はありましたね。

■『DANCING古事記』というアルバムも、そうした学生運動との関わりのなかで生まれた作品ですよね。

山下:そうなんです。早稲田のバリケードの中でやりましてね。発案したのはテレビ・ディレクターの田原総一朗さんでした。彼が担当していたテレビ番組に僕らを出して、学生運動の最中に突っ込んだら火炎瓶が飛んできてメチャクチャになって我々が逃げ惑うであろうと、それをカメラに撮りたかったらしいんですが、案に相違して学生たちはみんなシンとして聴いてしまった(笑)。これは面白かった。テレビ番組のために作ったので録音が残っていて、それをのちに麿赤兒さんが面白いからと言って『DANCING古事記』というアルバムにしてくれた。そのおかげでいまだに伝わっているわけで、幸運なことですね。

■当時は政治や状況というものが、音楽と強く結びついていたのでしょうか。

山下:政治状況は政治状況ですごかったし、既成のものをぶち壊せという運動もたしかにありましたが、僕らに関して言えば、音楽を政治的なメッセージとして演奏したことは一度もないです。そういうことを音でもできるよというか、自然に壊しちゃってるところが結果的には一致していましたけどね。

■山下さんは1972年に、若松孝二監督の映画『天使の恍惚』の劇伴を務められてもいます。それもまた、ポリティカルな意識というよりも、自然と面白いものを求める流れの中でコラボレートすることになったのでしょうか。

山下:若松孝二さんはピンク映画を利用して社会派の新しい表現をぶち込んでしまうっていうことをされていましたね。それは言ってみれば現状破壊みたいなもので、そういうことでは僕と根が一緒なんですね。それを感じ取っていたからなのか、我々と一緒にやったら面白いだろうという話が向こうから来て。そこに相倉久人さんという絶好の方がおられてね。相倉さんは若松さんのことも我々のこともよく知っていましたから、この両方が結びつくのは面白いと考えてくれた。実情を申せば、「台本も何も読まなくていい、とにかく君たちは演奏しなさい、画面に合わせて僕が全部つけてあげるから」と言われて、そうやってあの映画はできたんですよ。そういういろいろな幸運が重なってできるんですね、ものごとっていうのは。

■批評家の平岡正明さんとはそうした流れのなかで出会っていったのでしょうか。

山下:ええ、平岡さんは相倉さんと一緒に行動していましたからね、僕にも注目してくれて。いろいろなことを面白おかしく書いてくれましたね。すべてを革命に結びつけたりして(笑)。ああいう言い方もあるなと思いました。

■山下さんの活動について書いていた音楽批評家だと、他にもたとえば副島輝人さんがいます。

山下:副島さんとはちょっと距離がありましたね。でも最初のリハーサルで我々がメチャクチャをやったときに、その場にいて見届けていたのは副島さんなんですよ。まあ、後に我々のことを書くのは相倉久人さんが多かったこともあり、副島さんが主に手がけるのはまた別のフリー・ジャズのグループになった。

■副島さんはその頃のジャズをめぐる音楽批評について、「ニュー・クリティシズム」という言い方で、平岡さんや相倉さんのほか、間章さんや清水俊彦さんなどに言及していたことがありました。

山下:間章さんは何だか僕たちの悪口を言っていたという印象があります(笑)。ですからあまり近寄りませんでしたし、特に個人的に付き合うということもなかったですね。急に出てきたフリー・ジャズというものについて、色々な人が色々なことを言いました。やっぱりすごく強い印象を得たのでしょうね、書きたくなるのはもちろんわかりますよ。そこで好みが出てくるのは仕方のないことで、それはそれでいいと思ってました。清水俊彦さんもおられましたね。最初の頃のことはよく覚えてないんですが、後年になってさまざま認めてくださったことが印象に残っています。

取材:細田成嗣+小林拓音(2019年9月05日)

| 12 |

Profile

細田成嗣/Narushi Hosoda

細田成嗣/Narushi Hosoda1989年生まれ。ライター/音楽批評。佐々木敦が主宰する批評家養成ギブス修了後、2013年より執筆活動を開始。『ele-king』『JazzTokyo』『Jazz The New Chapter』『ユリイカ』などに寄稿。主な論考に「即興音楽の新しい波 ──触れてみるための、あるいは考えはじめるためのディスク・ガイド」、「来たるべき「非在の音」に向けて──特殊音楽考、アジアン・ミーティング・フェスティバルでの体験から」など。2018年5月より国分寺M’sにて「ポスト・インプロヴィゼーションの地平を探る」と題したイベント・シリーズを企画/開催。

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE