MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > 高柳昌行ニュー・ディレクション・ユニット- April Is The Cruellest Month

芸術に完全はなく、完全なきが故に生命を賭け立ち向かい、挑んで行くのが音楽家の業である筈だ。(高柳昌行「フリー・フォーム組曲ライナーノーツ」)

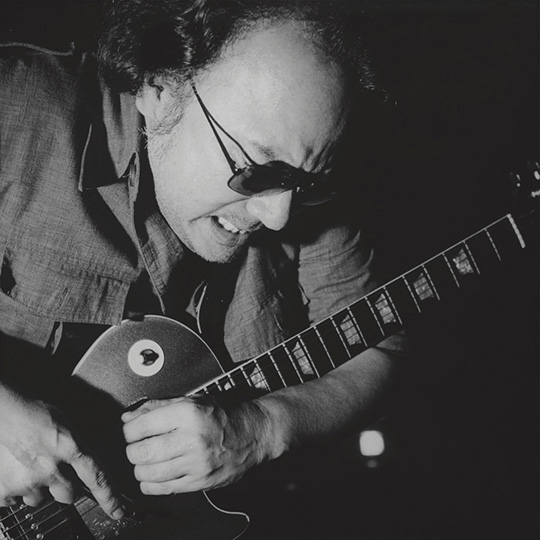

モダン・ジャズの俊英として音楽界に登場し、しかしアメリカのジャズの真似事やフォルムの新奇性に汲々とする人々に見切りをつけ、ジャズを求める根拠を掴み取るべくフリー・フォームの音楽を探求し、そしてもはやジャズとは似ても似つかないサウンドを創出し、結果的には出自を異にするはずのメルツバウや非常階段をはじめとしたノイズ・ミュージックと同列に語られることもある人物。そのように時代を画し続けた20世紀の日本のギタリストは高柳昌行を措いて他にいない。日本のフリー・ジャズ第一世代のミュージシャンであり、ギター・ミュージックとしてのフリー・ジャズを確立/発展させた異才。あるいはモダン・ジャズの傍流に位置づけられていたレニー・トリスターノに多大な評価を捧げることによって、正統的なジャズ史のオルタナティヴを提示するとともに、トリスターノ派のクール・ジャズを実践したジャズマン。さらにはのちにジャパノイズと括られもする騒音芸術家である一方で、深夜番組『11PM』にレギュラー出演していたボサノヴァ・グループのリーダーでもあった。またはギター講師として渡辺香津美や山本恭司らを輩出し、大友良英が師事するのみならずローディーを務め、一時期は深く関係していたことも知られている。厳しい即興演奏家であるとともに舌鋒鋭い文筆家でもあり、「日本リアル・ジャズ集団」なる組織を結成して機関誌『ECLIPSE』を発行、音楽批評家である間章やサックス奏者の阿部薫と行動をともにしたのちに袂を分かち、「メタ・インプロヴィゼーション」「アクション・ダイレクト」といった独自の言葉を提起した。フリー・ジャズのミュージシャンという通俗的なイメージを大きく逸脱していくように高柳昌行は様々な活動に取り組み、時代の移り変わりとともに未踏の音楽世界をつねに切り拓いてきた。むろん活動が様々に移り変わるということ自体が珍しいわけではない。そしてそれは時代とともにあらたなスタイルへと変化していったということとは似ているようでどこか決定的に違う。時代の流行り廃りとは別様の音楽のいわば根源にあるものを原理に変遷していった高柳の実践は時代の様式として古びて過ぎ去ることがないのである。日本のフリー・ジャズというジャンルは1970年代の産物としての音楽様式かもしれないが、高柳の思索と実践はこのような音楽様式からはやすやすと逃れ去り、いまもなお新鮮に響いている。それは時代の党派的なしがらみから解放されたいまを生きるわたしたちにとってこそ聴こえてくる響きでもあるだろう。

生まれこそ東京だが第二次世界大戦のただなかである小中学生時代にはなんども農村へと疎開し、そこで過ごした風景がひとつの原体験として残っているとも述べたことがある高柳昌行は1932年生まれ、彼と同じく日本のフリー・ジャズ第一世代と言われる富樫雅彦や山下洋輔らに比すると一回り年長であった。そうしたこともあり50年代初頭からすでにミュージシャンとして活躍していた彼は、ほどなくして自身のグループを「ニュー・ディレクション・カルテット」と名づけて結成。グループ名義でのアルバムこそリリースしていないものの、『ジャズ・メッセージ・フロム・トウキョウ』などのコンピレーションで聴くことができるその演奏からは、20代半ばにしてすでに卓越した技術を誇るモダン・ジャズのギタリストだったということがわかる。60年代に入ると時代の機運とともに前衛的な音楽へと踏み出し始め、シャンソン喫茶の銀巴里において金曜日の昼に開催されていたジャズ・イベントを拠点に活動。黛敏郎ら現代音楽の作曲家たちによる「二十世紀音楽研究所」を超克するかのように「新世紀音楽研究所」を金井英人らとともに設立して銀巴里を舞台にオールナイトの実験的なイベントも開催していた。その後のジャズの季節は新宿へと移り、1969年に高柳はベースの吉沢元治とドラムスの豊住芳三郎とともに「ニュー・ディレクション」として活動を始め、ニュージャズ・ホールとしてオープンした旧ピットイン2階の楽器倉庫などを拠点にフリー・フォームの音楽を探求し、翌年には最初のリーダー作となるアルバム『インディペンデンス』をリリース。その後もこの「ニュー・ディレクション」というプロジェクトはサックスの高木元輝と豊住芳三郎とのトリオ、阿部薫とのデュオなどメンバーの変遷を経ながらも続いてゆく。1971年に結成されたアルト・サックスの森剣治とドラムスの山崎弘とのトリオは「ニュー・ディレクション・フォー・ジ・アーツ」と名づけられたがその4年後にはベースの井野信義を迎え「ニュー・ディレクション・ユニット」と改称。同年に「日本リアル・ジャズ集団」の機関誌と同じタイトルの名盤『侵蝕(ECLIPSE)』がリリースされている。そして同アルバムが収録された翌月と翌々月に〈ESPディスク・レコード〉からの発表を前提にして同じメンバーでスタジオ録音された音源が、T・S・エリオットの長編詩『荒地』からそのタイトルが取られた『四月はもっとも残酷な月(April is the Cruelest Month)』である。

アメリカとは異なりジャズに取り組む根拠を持たないように見える「根付の国」においていかにしてアイデンティティを確立し得るのか。日本のフリー・ジャズの立役者たちの多くはこの問いに対して真摯に向き合い、そして本盤もまた〈ESPディスク・レコード〉を通して日本のフリー・ジャズが世界水準にあると示すはずだったと言われもしたものの、それよりも本盤にいま接するのであればフリー・ジャズというジャンルでは括り切れないオリジナルな音楽内容の方をこそ聴き取らなければならないだろう。この時期の高柳は「投射」という用語を頻繁に用いており、それは『インディペンデンス』で確立されたと本人は述べているのだが、音楽における二つの基本形態としての静と動をそれぞれ「漸次投射」と「集団投射」と名づけ、さらに前者は空間性を、後者は時間性を担っていると言うものの明確な定義がなされているわけではなく、むしろ高柳の言に従えば空間はやがて時間を、時間はやがて空間を孕み持ち、すなわち二項対立的に分離され独立しているものではなくむしろ両投射概念は入れ子状になっている。こうした投射音楽が収録楽曲のタイトルとしても掲げられた『侵蝕(ECLIPSE)』に比したときエリオットの言葉が冠せられた本盤においても1曲めと2曲めは「漸次投射」、3曲めが「集団投射」というコンセプトのもとになされた演奏だと推察することができるのだがそのサウンドは様相を大きく異にしており、とりわけ特徴的なのは山崎弘によるドラムスというよりもパーカッションを中心にした演奏だろう。断続的に叩かれ続けるシンバルなどの金属類の響きが持続時間を形成し、繰り返されるコントラバスの重音やバス・クラリネットおよびアルト・サックスの短いフレーズ、そして余韻を十分に残したギターによるフィードバック・ノイズの絡まり合うアンサンブルを聴くとき、これは静も動も空間性も時間性も含み込み、入れ子状になった投射音楽の両側面がむくむくと顔を出しているのではないかという気にさえなってくる。『侵蝕(ECLIPSE)』におけるおどろおどろしさはなく音響の即物性が際立っており、そしてその耳を保って聴き進めてゆくと集団による音塊が絶え間なく放出される3曲めにおいてもなだらかにゆったりと漸次的に変化するドローンのような響きが浮かび上がってくる。喧騒のなかに潜む平静、あるいは稠密化した時間の空間的な広がり。『侵蝕(ECLIPSE)』で明瞭に提示されていた「漸次投射」「集団投射」という概念は、おそらく、本盤においてこそむしろそれらが侵蝕し合う入れ子状の本質を明らかにしている。

およそ30年にもわたる「ニュー・ディレクション」での活動を経て、あるいはいくばくかの時期が重なりつつも、80年代すなわち50代を迎えた高柳はさらにギターによるフリー・ジャズを探求したグループの「アングリー・ウェイブス」を結成する一方で、それまでとは異なりソロ・ワークが比重を増していく。たとえば『ロンリー・ウーマン』などに残されている演奏はジョー・パスに代表されるようなオーケストレーションとしてのギター・ソロというわけではなく、オーネット・コールマンやアルバート・アイラーの楽曲に範を取ってあくまでも単旋律を中心にメロディーとリズムのなかに自由を見出していく──そのことがかえって個性的な音色を印象づけもするという極めて特異な試みだった。さらに晩年近くの「アクション・ダイレクト」と彼が名づけたソロ・プロジェクトにおいては複数のギターを卓上に寝かせ、エレクトロニクスやテープ・コラージュを使用した大音量のノイズ・ミュージックへと突き進んでいく。そのような道行から振り返ったとき、「ニュー・ディレクション」における活動は投射音楽という名づけこそあるものの、フリー・ジャズやノイズ・ミュージック以前にあるむしろ名づけ得ぬ未明の音楽だったのだとは言えないだろうか。そしてとりわけ「漸次投射」と「集団投射」という一対のそれ自体が入れ子状になっているコンセプトを入れ子状のままに提示し得たことは、実践においてコンセプトの範疇からするりと抜け出していく即興的な生成と変化を聴かせてくれもしたように思う。あるいは即興演奏がつねに未完成であらざるを得ないことから賭けられた生命の軌跡。「インプロバイズド・ミュージックに携わって行く者なら、その範囲は汎音楽に近くなる」(「ジャズ・ノート、批判と断想」)と語った高柳にとって、即興演奏は明らかにジャンルではなくあまねく存在している根源的な行為だったのであり、「ニュー・ディレクション」における未明性は汎音楽としての即興性がもっとも際立つかたちでふつふつと煮詰められていたということに他ならない。おそらく本盤がフリー・ジャズの名門としても知られる〈ESPディスク・レコード〉からリリースされなかったことは歴史の不幸ではなく、むしろジャンルの色眼鏡を抜きにして彼の実践に触れることができる僥倖と言うべきだ。そしてさらに音源発掘や音盤復刻がなされ、CDやレコードのみならずストリーミング・サービスを介してほとんど気負いなく高柳の音楽に接することができるようになった現在だからこそ、聴き取ることのできる響きでもあるだろう。すなわちわたしたちは21世紀の「高柳昌行」にあらためて出会い直すことになるのである。

細田成嗣

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE