MOST READ

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- 『ファルコン・レイク』 -

- レア盤落札・情報

- Jeff Mills × Jun Togawa ──ジェフ・ミルズと戸川純によるコラボ曲がリリース

- 『成功したオタク』 -

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!

- Columns 3月のジャズ Jazz in March 2024

Home > Reviews > Album Reviews > Japan Blues- Sells His Record Collection

インスピレイション・ソースとしての「日本」は、どうも海の向こうにおいて一部の熱狂的なクラスタを発生させるようだ。たとえばフォレスト・スウォーズもそのひとりだが、ここに紹介するハワード・ウィリアムズのジャポニスムはそれとは比べものにならないほどすさまじい。彼は一昨年、自身の勤め先である〈Honest Jon's〉から浅川マキのコンピレイションを送り出しているが、それ以前にも〈Big Beat〉から平尾昌晃とオールスターズ・ワゴンや寺内タケシとブルージーンズの編集盤をリリースしたり、〈The Trilogy Tapes〉から和モノしばりのミックステープを発表したりしている。このことからも彼がかなりハードコアな日本通であることが窺えるが、じっさいウィリアムズはNTS Radioで日本の音楽に特化したプログラムを担当していて、その3周年を記念すべくリリースされたのが本作『Sells His Record Collection』である。このアルバムでは、彼のレコード・コレクションからサンプルされたと思しき音源と、日本滞在時にフィールド・レコーディングされたという音源が、独特のセンスでエディットされ配置されている。

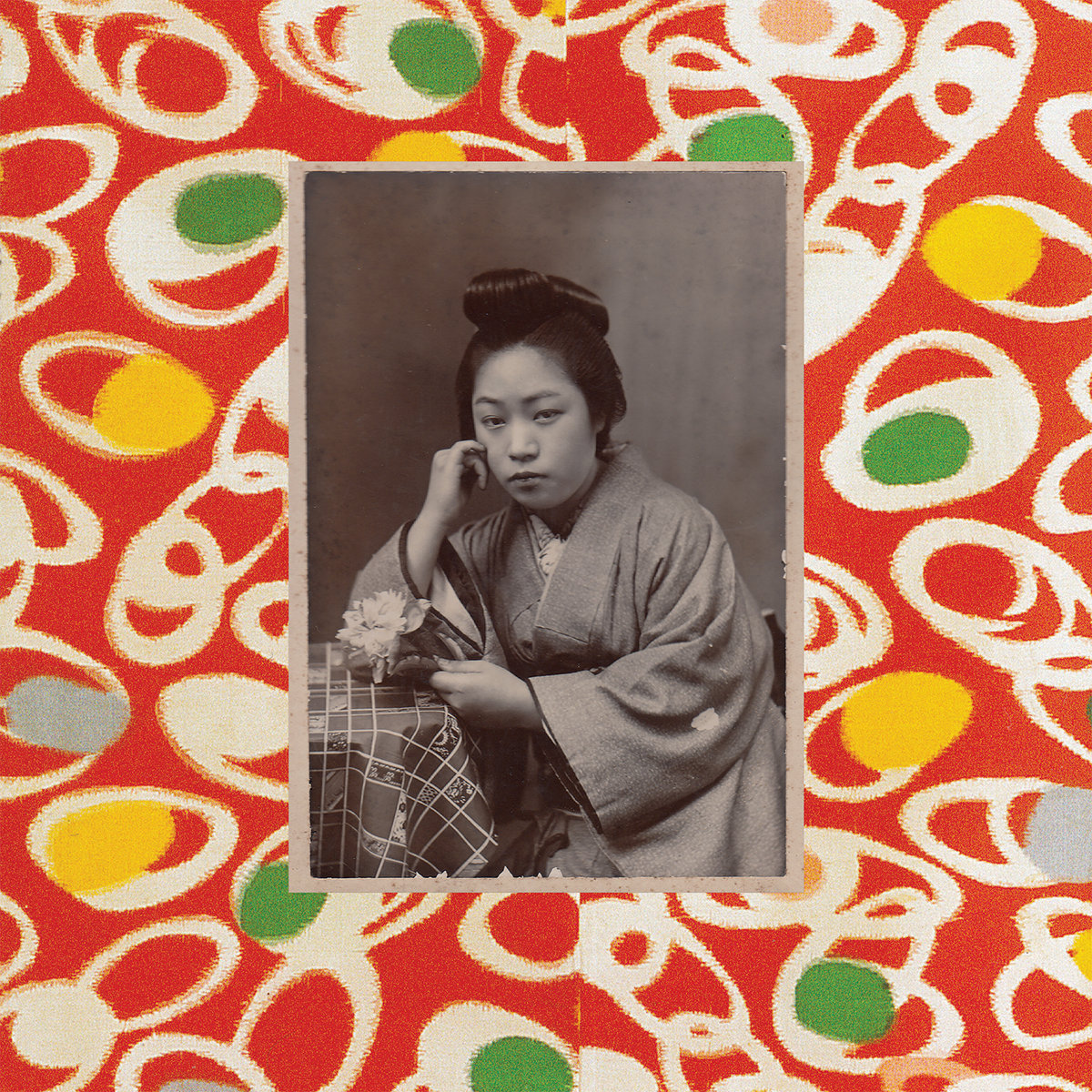

正直、アートワークを眺めた時点では嫌な予感しかしなかった。でも、1曲め“The Sun Goddess Steps Out In Old Asakusa”の冒頭で和太鼓の上をライヒのようなミニマリズムが駈け抜けていくのを耳にした瞬間、そんな浅はかな先入観はどこかへ吹き飛んでしまった。重厚な低音とパーカッション(おそらく和楽器)とを巧みに融合させるその手腕はシャクルトンにも引けをとらない。

波の音からはじまる2曲め“Tepco Shareholder”は、雅楽アンサンブルの直後にグレゴリオ聖歌が放り込まれるなど、びっくりするような展開を見せる。終盤に挿入される「オラ」という音声はたぶん一人称の「おら」なのだろうけど、スペイン語のようにも聴こえるから不思議だ。このような虚を衝くカット&ペーストは本作の全編にわたって試みられており、この「予想の斜め上」を行くエディット・センスこそがアーティストとしてのハワード・ウィリアムズ=ジャパン・ブルーズの最大の武器なのだろう。

三味線の調べの後に五木の子守唄を接続する“Everything Passes”は、しかし「ねんねいっぺんゆうて 眠らぬやつは」のオチ(「頭たたいて尻ねずむ」)を伝えることはせず、いきなり西洋音階のチャイルディッシュな電子音を挿入してくる。挙句の果てには「口三味線に乗せかけても、乗るような男でない。〔中略〕八右衛門を弄るかい」と近松門左衛門まで呼び出す始末で、もう何がなんだかわからない。こんなふうに次々とシークエンスを切り換えていくのは、「すべては過ぎゆく(Everything Passes)」ということのはかなさを表現するためなのだろうか。

4曲めの“The Land Of The Gods Under Concrete”は尺八の独奏からはじまって、なぜかダウンテンポなビートを経由し、そのままパーカッシヴな局面へと突入する。が、その直後にリスナーはどこかの市場へと連れ込まれ、「100円100円100円ひゃくえええーん」と声を張る客引きに引き合わされることになる。出し抜けに乱入してくるジャズのコードに驚いていると、親切な女性の声が天から降ってきて「足元にご注意ください。電車とホームの間が広く空いております。出口は左側です」と丁寧なアドバイスを授けてくれるのだけれど、ふと気がつけば眼前にはふたたびパーカッシヴな風景が広がっている。

最終曲“Yakuza No Uta”の元ネタは舛田利雄の映画『やくざの詩』(1960年)の主題歌で、その発音のしかたからサンプリングではなくウィリアムズ本人が歌っているものと思われるが(オリジナルの歌唱は小林旭)、そのヴォーカルは過剰なまでに加工されており、背後で鳴り響くドローンと相まってなんとも不穏な雰囲気を形成している。

このように、このアルバムのユニークさを担保しているのは何よりもまずウィリアムズ自身のエキセントリックなエディット感覚なのだけれど、そこに素材それぞれの持つ記号性が加わることで、あまりにも奇妙なサウンドスケープが構築されている。この居心地の悪さ、気味の悪さはちょっと他に類を見ないというか、余人にはとうてい真似できない芸当で……などと感じてしまうのは、きっとわれわれが日本に暮らしているからなのだろう。(こちらから見れば)歪んだ(しかし向こうから見ればストレートな)日本像によって紡ぎ出される本作の異様なムードは、文化的素材としての「日本」だけでなく、それを生み出したこの国の歴史や社会をも的確に表現してしまっているのかもしれない。つまり、ふだんは意識していないかもしれませんが、「外」からの視点を参照して改めて眺めてみると、やっぱり日本ってとっても奇っ怪な国なんですよ、と、いまにも共謀罪が成立してしまいそうな夜半に書き添えておく。

小林拓音

ALBUM REVIEWS

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes

- Beyoncé - Cowboy Carter

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow

- Jlin - Akoma

- Ben Frost - Scope Neglect

- Savan - Antes del Amanecer

- Rafael Toral - Spectral Evolution

- Kelela - RAVE:N, The Remixes

- Kim Gordon - The Collective

- serpentwithfeet - GRIP

- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks

- Philip Glass - Philip Glass Solo

- Royel Otis - Pratts & Pain

DOMMUNE

DOMMUNE