MOST READ

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- 橋元優歩

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- Jlin - Akoma | ジェイリン

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- 『成功したオタク』 -

- interview with agraph その“グラフ”は、ミニマル・ミュージックをひらいていく | アグラフ、牛尾憲輔、電気グルーヴ

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- ソルトバーン -

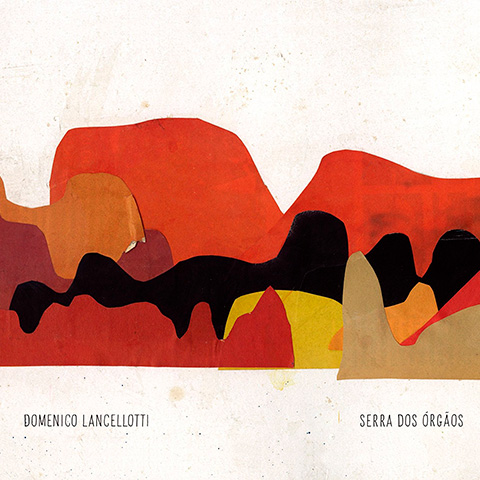

Home > Reviews > Album Reviews > ドメニコ・ランセロッチ/Domenico Lancelotti- オルガンス山脈

中古レコードショップじゃないところからこういう作品を探し出したかったという密かな希望は満たされた。久し振りに音楽のための音楽を聴いている気分にさせられるようなユーモアが、アルバムをしてベタつかせていない。だからといってただ軽いわけでもなく、ユーモアと不可分のバリエーションが耳を飽きさせない。キャリアからもよく伺えるブラジル音楽を基調とした音楽的説得力に裏付けされた圧倒的ユーモアと、それの独特なコミュニティでの共有によって作り上げられた作品は痛快そのものだ。

永い間、痛快ということは、民族音楽と言われるものやブルースの専売特許だと思っていた。いい意味での狭さの中の深さが誰しもをスカッとさせるような。『オルガンス山脈』を聴いてそれは古い考えだと気が付いた。

自国ブラジル音楽への尊敬は、ショーン・オヘイガンがプロデューサーとして参加しても、すでに言われているようにポスト・ロック的実験要素が加わっても、ブラジルらしさを損なっていないことからも伺えるが、リズムに目を向けると、ザ・ブラジルのリズムと言われているビートではない曲、例えば#2のUSインディーにあってもおかしくないようなビートでも、#3のショーン・オヘイガンらしいシンプルなビートでも、#8のカンドンブレのリズムにドラムが入っていても、#10のカシンらしいディスコ調のビートでも、ブラジル音楽から得たリズムの普遍性みたいなものを纏っていて、実に空間豊かである。そこに痛快さが残る余白があるし、ユーモアに説得力を与える一因にもなっている。

音の柔らかさや、圧倒的なユーモアという点では、ソフト・ロック的だと言えるかもしれないが、60年代後半のソフト・ロックがここまで全体を見渡せていたようには思えない。当たり前にあった自分たちの音楽が土台になってはいるが、その先は、偶然の産物みたいな曲やアレンジで、アルバムに1曲か2曲キラー・チューンがあって、他は退屈な曲で埋め尽くされている作品がほとんどだ(その1曲か2曲を探すのがエキサイティングなのではありますが)。

一方、『オルガンス山脈』は、必然の賜物だ。2006年にロンドンでの「ドメニコ+2」のショーで出会ったというショーン・オヘイガンのアレンジは、ドメニコのオーガニックなサウンドと相性抜群で、時にショーンの曲にドメニコがアレンジしたかのようにも思えてしまう(それがほんとに行われた時どうなるのかも楽しみだ)。実際、#13はショーンが歌詞、歌、演奏をすべて手掛けていて、ハイ・ラマズの新曲と聴き間違えるというか、そういっても過言ではない。2人の邂逅自体必然だろう。中原氏が指摘している「美しさの中にさりげない実験精神と遊び心と刺激がひそんでいる」という点も、作品をして飽きさせないバリエーションに繋がっている。そして、そのアイデアとセンスの共有の完成度たるや! 誰かが何か言い出して、誰かがそれに返して点とか、創作現場を想像するだけでも胸が躍る。そして、この作品のリズムの豊かさとユーモアに実際に踊る。

保守でもないけど、土台は必要だし、というか気持ちいい方がいいし、進歩でもないけど、土台を元に新しいものと出会う、と。そんな意志というか柔らかさみたいなものをドメニコからは感じる。

この機会に、カエターノの子供たちと言われているコミュニティの作品を色々聴き直してみたが、僕は、この作品が一番面白いと言いたい。確かに、ハイ・ラマズのファンということを差し引いているとは言えないが、まぁ差し引く必要もなく、2人の邂逅を素直に喜びつつ、ショーン・オヘイガン本人も言っている、彼らの「good vibes」に浸りたい。

増村和彦

ALBUM REVIEWS

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes

- Beyoncé - Cowboy Carter

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow

- Jlin - Akoma

- Ben Frost - Scope Neglect

- Savan - Antes del Amanecer

- Rafael Toral - Spectral Evolution

- Kelela - RAVE:N, The Remixes

- Kim Gordon - The Collective

- serpentwithfeet - GRIP

- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks

- Philip Glass - Philip Glass Solo

- Royel Otis - Pratts & Pain

- Lost Souls Of Saturn - Reality

DOMMUNE

DOMMUNE