MOST READ

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- Rafael Toral - Spectral Evolution | ラファエル・トラル

- 『成功したオタク』 -

- Bobby Gillespie on CAN ──ボビー・ギレスピー、CANについて語る

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- ソルトバーン -

- Claire Rousay - a softer focus | クレア・ラウジー

Home > Reviews > Album Reviews > DJ Seinfeld- Mirrors

はじまりは、彼女に振られた傷を癒やすためだった。アメリカのシットコム『となりのサインフェルド』をビンジ・ウォッチしたのち、DJサインフェルドを名乗ったスウェーデンはマルメに住む音楽一家の青年、アーマンド・ヤコブソンが2017年に “U” をドロップすると、ロウな質感を伴ったメランコリックな響きを持つその4つ打ちはまたたく間に広まり、それは同世代のロス・フロム・フレンズ──不思議な偶然。彼もアメリカのシットコム(『フレンズ』)から名前を拝借している──、モール・グラブ、DJボーリングといった面々と並列されながら、主にユーチューブのレコメンド・アルゴリズムを契機とした、インターネット発のローファイ・ハウスなるタームを生み出した。

しかし、そんなネット発でバズったジャンルにまとめられた彼らも、いまや、「悲しさ」や「メランコリー」といったローファイ・ハウスの陳腐なクリシェからの飛躍を試み、それぞれが自己のアーティスト性を高めようと動いている。それは、DJサインフェルドも例外ではなく、人気コンピ・シリーズ『DJ Kicks』へのミックス提供、エイフェックス・ツインが彼の “Sakura” をスピンしたことなど、彼がこのジャンルの枠組みに収まらないことは、これらの事実が端的に物語っている。

〈Ninja Tune〉からの初リリースとなる『Mirror』でもローファイ・ハウス感は抑えられており、その代わり、UKガラージ、イタロ、ダウンテンポなどを援用した、彼の音楽的な多彩さを感じさせるダンス・ミュージックに仕上がっている。同ジャンルの文脈から語られることもあったフォラモアは、〈FHUO Records〉からリリースした『The Journey』ではポップス(売れ線)に寄りすぎて残念だったのだが、DJサインフェルドはその点において絶妙な着地点を見つけたように思う。つまり、誰にでも開かれたフレンドリーなサウンドでありながら、アンダーグラウンドなダンス・ミュージックの出自もきっちりと感じさせるようなアルバム。僕のようなミュージック・ナードが惹かれるような部分もありつつ、音楽に対して深く入れ込んでいないようなひとにも……たとえば、さまざまな趣味嗜好を持った友人たちとドライヴしているときにかけたってなんら不自然ではない、誰だって入り込めるようなアルバムにもなっている。

テイラを2曲でフィーチャリングしたことをはじめとして、『Mirror』にはヴォーカルがあり、それが作品としての開かれた感覚に一役買っているのだろう。しかしそれは、DJがたくさんのヴォーカリストを招聘して歌を乗せるだけのポップス・アルバムなどではなく、ヴォーカルはサウンドのいち部分として、深いリヴァーブをかけ、ときにはサンプリングの作法に倣うような手法を用いつつ、声を中心に置くのでなく、あくまでDJサインフェルドによって創造されたサウンドスケープを軸に展開されている。また、「いまのダンス・ミュージックで興奮していること」、との問いに対して「UKガラージのリヴァイヴァル」と短く回答したのは、今作のムードを形作るひとつの要素として、UKガラージの存在があることもほのめかす。“Walking With Ur Smile” のビートがまさにそうであるし、R&Bのヴォーカルを乗せた “Someday” もこの手のジャンルが好きならばたまらない。これらの2曲だけでもリズム面において飽きさせない効果をもたらすし、さらにダウンテンポなインタールード “Home Calling”、イタロ調のサマー・アンセム “U Already Know” など、かつてないほどに作品としての充実を感じさせる。

先行シングルの “These Things Will Come To Be”、クローザーの “Song For The Lonely” など、彼の出自たるローファイ・ハウスの刻印は残っているものの、それはわずかばかりの残余であり、「より良いプロデューサーになりたい」と語るDJサインフェルドによって繰り出されるこれらの音は、すくなくともこのジャンルにはとうてい収まりきらない、より広い聴衆へのリーチを試みる進取の気性に富んだ作品に結実している。

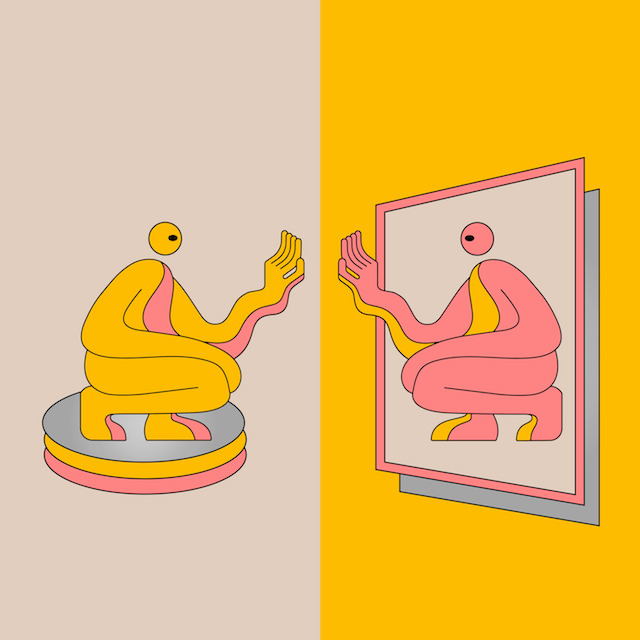

アルバムのタイトルは、アルゼンチンのフリオ・コルタサルによる詩から着想を得たという。「あなたはいつも私の鏡だった。私自身を見るために、私はあなたを見ている」(原題『Bolero』)と。「ベリアルの真似事」をやっていた青年が、傷心を癒やすためベッドルームで音楽を作り、それがローファイ・ハウスにおけるクラシックとしての、メランコリックで陰鬱な音を伴った “U” になったこと。そして、今作において多くの時間をマルメの実家で過ごし、家族や友人と幸せな関係を築くことの大切さに気づいたことで、来るものを拒まないフレンドリーな『Mirror』になったこと。そう、彼が作ってきた音楽は、彼を移す鏡のようなものだった。もはや傷心した青年の姿はもうなく、『Mirror』がそこに映し出しているのは、これからもっと大きくなることを予感させる、素晴らしい才能に満ちたアーティストの姿なのだ。

渡部政浩

ALBUM REVIEWS

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes

- Beyoncé - Cowboy Carter

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow

- Jlin - Akoma

- Ben Frost - Scope Neglect

- Savan - Antes del Amanecer

- Rafael Toral - Spectral Evolution

- Kelela - RAVE:N, The Remixes

- Kim Gordon - The Collective

- serpentwithfeet - GRIP

- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks

- Philip Glass - Philip Glass Solo

- Royel Otis - Pratts & Pain

- Lost Souls Of Saturn - Reality

DOMMUNE

DOMMUNE