MOST READ

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- Jlin - Akoma | ジェイリン

- Jeff Mills ——ジェフ・ミルズと戸川純が共演、コズミック・オペラ『THE TRIP』公演決定

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- Jeff Mills × Jun Togawa ──ジェフ・ミルズと戸川純によるコラボ曲がリリース

- R.I.P. Amp Fiddler 追悼:アンプ・フィドラー

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- Rafael Toral - Spectral Evolution | ラファエル・トラル

Home > Reviews > Book Reviews > ヴィム・ヴェンダース、ジュリアーノ・リベイロ・サルガド共同監督 『セバスチャン・サルガド/地球へのラブレター』- セバスチャン・サルガド+イザベル・フランク/中野勉訳 『わたしの…

「ハゲワシと少女」と題した写真をご存じだろうか。やせて骨と皮ばかりの少女がうずくまる左後方から羽をたたんだハゲワシがその少女が息たえるのを(ハゲワシなのに)虎視眈々と狙う一場面をきりとったかにみえるこの写真は南アの写真家ケヴィン・カーターの手になるもので、1993年3月26日付けの「ニューヨーク・タイム」に掲載されるやいなや、内戦と飢餓にさいなまれたスーダンの現状を伝える写真として大きな反響をまきおこしたが、寄せられた声のなかには批判もすくなくなった。いわく、彼はなぜ、死にかけた少女を助けなかったのか。いわく、構図を決めカメラをかまえシャッターを切るヒマがあれば、彼女を救えたはずだ。いわく、功名心にかられたのではないか。論争は激しさを増し報道か人命か、メディアの姿勢を問うまでになったがカーターはこの写真で翌年のピューリッツァー賞を受賞。順風満帆にみえた彼の写真家人生はしかしそれからほどなくヨハネスブルグ郊外に停めた車のなかに排ガスをひきこみ自殺することで幕を閉じた。享年33歳。南アに生まれアパルトヘイトをヘイトし、報道写真の世界に飛びこんだ男のみじかい生涯はかならずしも後味のよい幕切れではなかったが「ハゲワシと少女」の撮影時、同じ場所に居合わせたカメラマンの証言では、カーターがこの写真を撮ったあと、少女はフラフラとたちあがり、歩み寄った母親はハゲワシをおっぱらった。

ケヴィン・カーターが話題になっていたころ、私は渋谷でセバスチャン・サルガドの写真展をみたはずだ。と曖昧な書き方をせざるをえないのは記憶がさだかでないからで、オウムや阪神大震災の前だったから90年代前半なのはたしかなのだけど、と思いながらサルガドのドキュメンタリー『セバスチャン・サルガド/地球へのラブレター』の公開と同時期に刊行した語りおろしの自伝『わたしの土地から大地へ』(セバスチャン・サルガド+イザベル・フランク/中野勉訳/河出書房新社)を眺めていたら、今福龍太さんのあとがきに、サルガドの日本でのはじめての個展は1993年の東京国立近代美術館とあった。つづけて今福さんはそのころ翌年刊行した『人間の大地 労働』(岩波書店/原題:Workers)の翻訳にあたっていたとあり、私がみたサルガドの個展のテーマはたしか「Worker」だったので、おそらくこの本の刊行したころだったのだろう、と臆断をならべるのも、バスチャン・サルガドを私は彼が湾岸戦争時のクウェートで破壊され炎をあげる油田を撮った、ほとんど神話的とも黙示録的も寓話的ともいいたくなる一連のモノクロームの重厚な作風ですでに知っており、写真というもの、それが写すといわれる真実としかいいようのないようなものはなんなのか考えはじめるきっかけになった写真家のひとりなのだから、ことのしだいをしっかりたしかめたい。

メルヴィルの『白鯨』の一幕を思わせる水際の廃船を解体し資材にかえようとするひとびとをとらえた一枚、露天掘りの金山にひとやまあてようと群がる鉱山労働者がまるで蟻のようなパノラミックな作品、私が個展でみた写真のなかでも後者は『セバスチャン・サルガド/地球へのラブレター』にあまた出てくる彼の作品のなかでもひときわ印象的な、神の眼をもつ写真家、セバスチャン・サルガドの代表作ともいえるものだが、私はサルガドの神の眼とは、ときに虐げられたひとたちを対象にするからでも、その超越的で包括的な視点と構図をさすのではなく、対象にひそむものを照らしだすまなざしにおいてのそれなのだと思いもする。そのとき写真のイメージはおそろしくゆたかなのに語り口はきわめて抑制的になる。

ヴィム・ヴェンダースと共同監督をつとめたサルガドの息子であるジュリアーノ・リベイロ・サルガドは『地球へのラブレター』で写真家の足跡をたどりながらその秘密をゆっくりときあかそうとする。第二次大戦が終わる一年前、ブラジル、ミナス・ジュライス州の大きな谷のまんなかの家畜を屠畜場に連れていくのにも歩いてゆうに50日はかかる広大な農地の地主の息子に生まれたセバスチャンは大学で経済学を学ぶために故郷(くに)を離れ、ついでブランコ軍事政権下の国を離れ、半生をともにするレリア夫人とともにフランスへわたった。レリアをみそめたとき、セバスチャンは二十歳、彼女はまだ十七だった。サルガドは経済学を修め、国際機関に職を得るまでになるものの、建築を勉強するレリア夫人が建物の写真を撮るために買ったカメラにハマり、職をなげうってしまう――映画を観て自伝を読めば、この神の眼の写真家の素朴な逸話がいたるところに転がっているのがわかるが、ヴェンダースはサルガドの来歴を横糸に、父や妻や息子とのかかわりを縦糸にとるなかに人間=サルガドの像を透かし彫りにする。もうひとつのアメリカとしての南米の深部、ルワンダの危機、息をのむ写真の数々は対象の衝撃の度合いでそうなるのではなく、サルガドがそれをどうみたか、一枚の写真の語ることばの粒立ちがそうさせる。それはあまりに絵画的だともいえなくもない(じっさい、サルガドはこの映画のなかで、息子と出かけた北極圏に撮影旅行でシロクマに遭遇し、待避したスペースの小窓から撮影をこころみるが、満足いく構図が得られずあきらめる)し、中平卓馬が「私によってア・プリオリに捕獲された〈イメージ〉は具体的には私による世界の潤色、情緒化となってあらわれる」(「なぜ、植物図鑑か 1973-1975」)として、モノクロかカラーへ、より即(事)物的な方向へ向かわざるを得なかったように写真の原理そのものを問い直す姿勢はサルガドにはおそらくない。

「作家はペンで物事の輪郭をなぞっていくが、わたしはカメラでなぞっていた。これは情熱だ、わたしは光を愛しているから。ただし、これはひとつの言語でもある。とても強力な言語だ」(『わたしの土地から大地へ』)

彼は写真を言語といい、じっさいそのとおりだとも思うが、私は彼のそれは前に書いたようにけっして饒舌ではない。ケヴィン・カーターの写真の告発調の語り口が倫理の問題におよぶような、報道写真の死角をサルガドはすでに喝破していた。彼は1979年から上述の湾岸戦争のときもマグナム集団の一員だった。80年のレーガン大統領暗殺未遂事件のさいには彼は現場に居合わせ、彼の撮った写真は1枚のこらず売れたという。マグナムはロバート・キャパがたちあげた写真家集団であり、キャパにはスペイン内戦をとらえたあの有名な「崩れ落ちる兵士」があるが、この写真は訓練時のもので崩れ落ちる兵士も丘の傾斜で転んだだけで死んではいない。そのことがあきらかになる何年も前にサルガドは報道写真がどうしてももってしまう強さに危うさをおぼえたのではないか。強さとは意味の強さであり、それが報道にのりメディアに流れれば、無数のことばの呼び水となり、撮影者は目撃者へ横滑りする。ところが写真を撮るというのはなんら劇的な行為ではない、サルガド自身『わたしの土地から大地へ』を「待つのがいやなら、写真家にはなれない」の一文で語り出すのである。

やがてサルガドはひとから自然へ撮影対象を変え、ガラパゴスからアフリカから北極圏まで地球をわたり歩く「GENESIS」プロジェクトにのりだすと同時に屠畜場まで歩いてゆうに50日かかる彼の故郷(くに)のすっかり荒れはててしまった森林を再生する活動「大地学院(インスティトゥート・テラ)」をレリア夫人とともにたちあげる。これだけみれば、功なり名とげた写真家の慈善活動かと思われるかもしれませんが、自然という写真家にとってもっとも身近な被写体を再生するのは、それすらgoogle Earthのようなシステムにくまなく侵された時代の、写真という圧倒的に受動的な原理を問い直すことにほかならない。映画監督であり写真家でもあるヴェンダースと息子ジュリアーノと、偉大な写真家である父であるセバスチャン・サルガドへの距離感も静かな崇敬を感じさせる、透徹した眼をもつ全身写真家の到達点を語りかける一作だと思う。

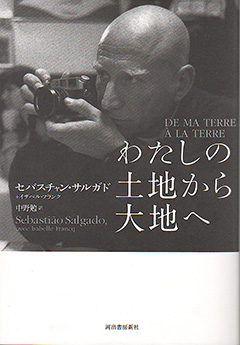

■セバスチャン・サルガド+イザベル・フランク/中野勉訳

『わたしの土地から大地へ』(河出書房新社)

■『セバスチャン・サルガド/地球へのラブレター』

メイキングの様子より

8月1日Bunkamuraル・シネマ他にて全国公開

©Sebastião Salgado

©Donata Wenders

©Sara Rangel

©Juliano Ribeiro Salgado

文:松村正人

ALBUM REVIEWS

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes

- Beyoncé - Cowboy Carter

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow

- Jlin - Akoma

- Ben Frost - Scope Neglect

- Savan - Antes del Amanecer

- Rafael Toral - Spectral Evolution

- Kelela - RAVE:N, The Remixes

- Kim Gordon - The Collective

- serpentwithfeet - GRIP

- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks

- Philip Glass - Philip Glass Solo

- Royel Otis - Pratts & Pain

DOMMUNE

DOMMUNE