MOST READ

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- 『ファルコン・レイク』 -

- レア盤落札・情報

- Jeff Mills × Jun Togawa ──ジェフ・ミルズと戸川純によるコラボ曲がリリース

- 『成功したオタク』 -

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!

- Columns 3月のジャズ Jazz in March 2024

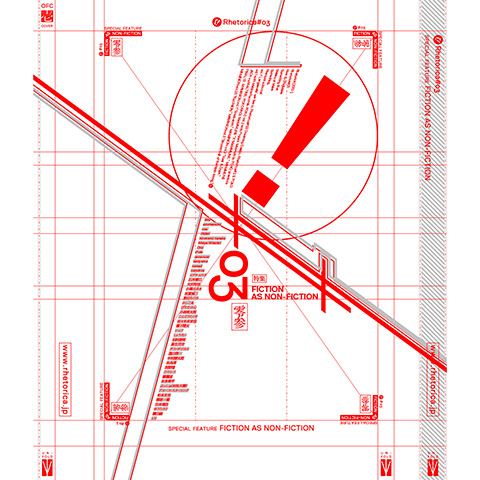

Home > Reviews > Book Reviews > Rhetorica#03- Rhetorica

待つことのない時代は幸せなのだろうか。アマゾンも翌日届くし、情報にいたっては瞬時に広まり、その多くは、ほどなくして忘却される。webメディアをやっていながら言うのもナンだが、この速度には正直疲れる。歳のせいだろうか、毎日どころか毎時間、毎分、我先にとばかりに情報がアップされるさまはP.K.ディック的な悪い夢を見ているんじゃないかという気になる(歳を取るとP.K.ディック的悪夢にさいなまれ、朝起きると自分が虫けらのように感じるというカフカ的な悪夢をも実感する。嫌なモノだ)

戻そう。たとえそれが悪夢だとしても、時代はつねに新しい言葉とメディアを欲する。『Rhetorica#03』は、インターネット普及とともに育った世代(トーフビーツなんかと同じ世代)が作る紙メディアで、米澤慎太朗くんによればゼロ年代批評の影響のもと2012年に創刊、本書はその3号目である。音楽誌ではなく、ジンでもなく、デザインや印刷に注力した立派な衣装の紙メディアだが、ISBNコードは偽物で、バーコードはダミー、書店の流通の紙メディアのパロディとも解釈できるだろう。

なんにせよコンセプチュアルな紙メディアで、その特集タイトルは「FICTION AS NON-FICTION」。世界中のニュースが毎分更新され、ドラッグ逮捕とシリア内戦はフラットに並ぶ。情報は果てしなくリンクしつづけ、ともすれば真実が他人事(虚構)のように感じても不思議ではない今日のメディア環境に切り込むかのように、ここではその逆説的な用語=“ストリート”ないしは現場体験談がたびたび弄されている。全体の1/3以上を費やしている特集記事=スケプタ/UKグライムの論考、そしてマルチネのUSツアー/ロンドン・レポートがそれで、熱の入れ方、問題意識、“シーン”と呼びうるものについての言葉には当事者(アクチュアルなシーンの一部であるという感覚)ならではの迫力がある。

横山純氏との対話で案内するUKグライムの記事は熱くほとばしり、音楽性や歌詞のみならず彼らを取り巻く政治的情況ないしはそのねじくれた歴史にいたるまでが語られ、考察されている。と同時に、同じ誌面からは、そのルックス、音楽性、おそらくは階級もふくめ、UKグライムの対岸にあると思わしきロンドンのPCミュージックやKero Kero Bonitoといったele-kingが得意ではない人たちの現場(シーン)、アティチュードも伝達されると。欧米における「クールジャパン」なるエキゾチズムも重々わかったうえで、が、しかし、じつはその商用タームをはね除けている彼ら内面および批評精神が読めるのが嬉しい。海外コンプレックスを持つインディ・バンドにありがちな、オレら海外でもウケてます的なレポートとはまったく別モノ。

スケプタとtomadoが雑誌の2トップのように並列していることじたいが斬新で、同時代性ということもあるのだろうけれど、特集の大きなサブジェクトのひとつ、今日のもろもろの環境/状況(グローバリゼーションから音楽市場の冷え込みなど)において“インディペンデント”であることを強く意識している点では共通しており、その手段のひとつとしてネットがある。と、が、しかし、ネットは目的ではなく手段であるからこそ、彼らは現場をつくり、ツアーをし、言葉が醸成され、それを“より欲している読者に確実に伝えるために”紙メディアを刊行しているのだろうとぼくは受け取った。

『Rhetorica#03』がもうひとつ良いのは、自由に好き放題やっている編集にある。当たり前といえば当たり前だが、そんな雑誌(紙エレキングは除く)ってじつは……ないでしょ。コラムがとにかく脈絡なく雑多で、料理から美術、哲学、SF、散歩、旅行、小説……自分たちが興味あることを好きなように書いていて、いちいち誰かの視線を気にしない──。これ、基本ですよね。

ちなみにですが、コラムのひとつにアシッド・ハウス/セカンド・サマー・オブ・ラヴ回顧展のレポートがある。間違いなくあのムーヴメントは大衆音楽の分水嶺だった。スター不在、過去(サンプリング)を使い、いろんなところのいろんな連中が勝手に音源を発表し、いろんなところで勝手にパーティがはじまった時代──三田格は当時それを「自分たちの“側”に豊かさをもたらす」と書き表していたものだったが、実際の現場はただただよりぶっ飛びたいだけだったという(これもまた基本)、本書ではそれが“内輪”という言葉で表現されている。このニュアンスの違いは、別の文脈から紙エレキング年末号の座談会でも、「瞬時に人と繫がることが良いのか悪いのか」という、ちょっとした問題提起(というほどではないけれど、微妙な提起)になっている。うーむ、そういえば、95年〜96年のele-kingを見ると、近い将来パソコン通信で海外との交流がリアルタイムでできるようになるかも、すげーとか、URやベルリンのレーベルなどにもぼくたちは嬉々としながらFAXという通信テクノロジーでやり取りしていたのである、はははは、まさに隔世の感ですな。

それでこの原稿の冒頭を反復すれば、ネットで素速くやればいいものを、いま彼らがわざわざ紙メディア=伝達の遅いメディアに着手することにぼくは関心を寄せている。それは記念にアナログ盤を、物販としてカセットテープを、ということではない。書を出し、町に出よう。ぼくもがんばらねば。──とはいえ、もう飽き飽きするほど知っていることもある。悪夢を払拭するには、1985年にホアン・アトキンスが自らのレコードに吹き込んだように、「飛ぶ(fly)」のがいちばんなのだ。

最新号はpaypalで入手可。http://rhetorica.jp/rhetorica-03/

野田努

ALBUM REVIEWS

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes

- Beyoncé - Cowboy Carter

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow

- Jlin - Akoma

- Ben Frost - Scope Neglect

- Savan - Antes del Amanecer

- Rafael Toral - Spectral Evolution

- Kelela - RAVE:N, The Remixes

- Kim Gordon - The Collective

- serpentwithfeet - GRIP

- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks

- Philip Glass - Philip Glass Solo

- Royel Otis - Pratts & Pain

DOMMUNE

DOMMUNE