MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with Plaid - そしてみんなまるくなった

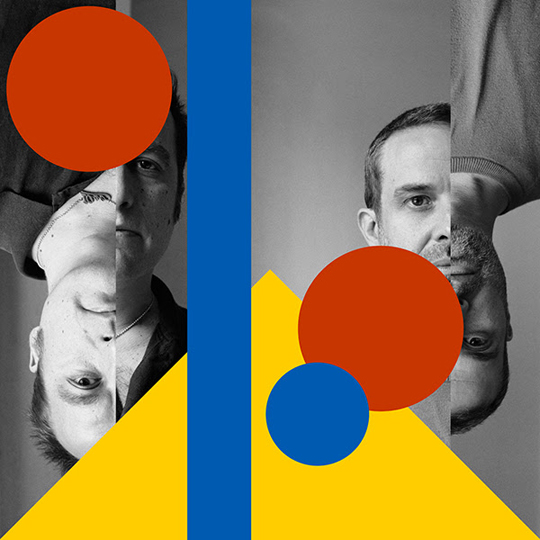

PLAID Reachy Prints Warp/ビート |

コンセプトしてのチルウェイヴってやつには3つの切り口がある。ひとつ、ネット時代のコミュニティが生んだジャンルであると。もうひとつ、ベッドルーム・ミュージック。で、もうひとつはドリーミーであるってこと。この3つのポイントについて時間を遡ると、1992年の〈ワープ〉に行き着くわけだ。よって橋元優歩さんはオープンマインドになって、この時代のテクノを復習すべきってことですね。

『アーティフィシャル・インテリジェンス』のジャケに、CGによって描かれているのは踊っている人の群れではない。部屋に佇む「ひとり」だ。ネットが普及するずっと前の話だが、ネット上の議論の模様をそのままジャケに掲載したのも『アーティフィシャル・インテリジェンス』の「2」だった。

何故こんな懐かしい話をしているのかって? 橋元さんはそこまで強情なのかって? いやいや、そういうわけでは……ほら、聞こえるでしょう。パテン、リー・バノン、DJパープル・イメージ(D/P/I/)、あるいは、ブレイク必至のゴビー(ARCAのレーベルメイトで)……、そう、エイフェックス・ツインの足音がもうすぐそこまで来ているじゃありませんか。

彼こそはクラブの壁を崩して、その向こう側にあるベッドルームとの往復を実現させた張本人。そして、プラッドは、その方向性に与した人たち。「僕は部屋で座って未来を夢想している(I'm sitting in my room imagining the future)」、出てきたばかりの彼らの有名な曲(“Virtual”)には、こんな科白があった。1989年、セカンド・サマー・オブ・ラヴの真っ直中に、ひとりになりたいと彼らは言っていたのである。(大幅に中略)……それでも彼らがダンス・カルチャーと離れることはなかった。このねじれ方、パラドキシカルな感覚こそ90年代的だったと言えるのかもしれない。

そんなわけで、プラッドの最新アルバム『リーチー・プリント』、フィジカル・リリースとしては2011年の『シンティリ』以来の作品だ。

『リーチー・プリント』はクセのない作品で、テクノ・マニア専用の音色があるわけでもない。こざっぱりとして、メロディアスで、とにかく、聴きやすいアルバムである。プラッドの音楽はもともと聴きやすかったけれど、新作は、さらにいっそう、まるくなったように思われる。一歩間違えればMORだが、いや、これは円熟と呼んであげよう。彼らの音楽は、際だったキャラのエイフェックス・ツインと違って、地味~に、地味~に(25年経とうが、コアなファン以外で、エドとアンディの顔が即座に思い描ける人はどれだけいるだろう)、長い時間をかけて愛されてきたのだから。

──ちなみに、エイフェックス・ツインやプラッド(当時はブラック・ドッグとして知られていた)を世界で最初に大々的に推していたのは、のちにアニマル・コレクティヴを世に広めるロンドンのファット・キャットである。

その時代はハウス・パーティが終焉を迎える時期だったと思う。プロパガンダによりパーティがたくさんあったけど、結局右翼とかが出てきて、取締りにあったりして、だんだんパーティ自体が消滅していったよね。

■いまも、おふたりともロンドンで暮らしているのでしょうか?

アンディ:ロンドンのスタジオは一緒にシェアしているんだけど、僕はまだロンドンに住んでいて、エドはロンドンから1時間半の郊外に住んでるよ。

■2枚のサントラを入れると10枚目のアルバムになるんですね。おふたりの場合、Black Dog 名義での活動もありますから、Plaidとしての10枚というのはどんな風に思っているのかなと。

エド:かなり長いあいだレコーディングしてたからこれが本当にリリースされるのかどうなのか正直不安になったほどだったけど……いまはリリースできて嬉しいよ。

■オリジナルのフル・アルバムとなると2011年の『Scintilli』以来となりますが、この3年間はどんな風に活動していましたか?

アンディ:ライヴがいちばん活動として多かったかな。あとはコマーシャル・プロジェクトや映画の仕事とか。でも曲は常に書いてる感じだね。

※ここでエドの回線がおかしくなり、通話から消える。

■日本には根強いPlaidのファンがいることはもうご存じかと思います。日本のライヴの良い思い出があれば話してください。

アンディ:日本には良い思い出があるね。でもすごく覚えているのが日本に行った時に映画の仕事を同時並行でやっていたときがあって、締切の関係で日本でのライヴが終わった後も作業をしなくちゃいけなくて睡眠時間が少なくて、とても辛かったのを覚えているなぁ。

あとは僕個人としては家族と一緒に富士宮に行ったことが一番印象深いね。いつもツアーであちこち行くだけで本当の意味でその国の街並みを見ることってあまりないんだけど、そのときはゆっくり日本を堪能出来てとても楽しかったね。

■あなたがたの作品が日本で出回りはじめたのは1991年頃なのですが、実は、今年で結成25周年なんですね。1989年の、結成当時のことはいまでもよく覚えていますか?

アンディ:エドと僕は学生時代からの友だちなんだけど、卒業後は連絡先を失くしてしまって音信不通になっていたんだ。ところが、お互いロンドンに出てきていて、そこで再会したんだよ。当時僕はロンドンのラジオ局でDJをしていて、エドは曲を書いたりしていたんだけど、僕のライヴを見に来てくれて、そこで再会して、連絡先を交換して、一緒にやることになったんだ。

■最初はどんな機材で作っていたのですか?

アンディ:最初は最小限の機材で作業してたんだけど、MIDIとかAMIGA500、あとたしかチーターっていうシンセと初期のローランドを使ってたかな。その後AKAI 950とかも使いはじめたと思う。

■お互いの役割というのは、いまも昔も変わりませんか?

アンディ:うん、とくに変わってないね。

■最近は90年代リヴァイヴァルだったり、セカンド・サマー・オブ・ラヴが再評価されていますが、若い子たちからあの時代の質問をされることが多いんじゃないですか?

アンディ:いや、実は他の人からもこのこと聞かれたんだけど、僕自身は自分たちがそういう風に取られられてることにあまりピンと来てないんだよね。だけど、君が言う通り、その質問は多くされるよ。

■80年代末から90年代初頭は、おふたりにとっても良い時代だったと思いますが、あの時代のどんなところがいまでも好きですか?

アンディ:好きだと言うより、その時代はハウス・パーティが終焉を迎える時期だったと思う。プロパガンダによりパーティがたくさんあったけど、結局右翼とかが出てきて、取締りにあったりして、だんだんパーティ自体が消滅していったよね。

■学生時代は、自分たちの将来に関してどんな風に考えていたんですか?

アンディ:残念なことに僕は家を早くに出たから、学生でいた期間はとても短いんだけど、そのときはあまりどうしようとか考えてなかったと思う。クリエイティヴなことをしたいなって思ってただけで、そこまでいろいろ考えていたわけでもなかったなぁ。

■もし、ヒップホップやテクノと出会ってなかったら、何をやっていたと思いますか?

アンディ:もしやってなかったらMaster of Artの修士を取ってたと思うよ。さっきも話たけどクリエイティヴなことをやってたと思うんだ。例えばプログラマーとかね。

■Plaidもそうだったし、エイフェックス・ツインもそうでしたが、デビュー当時、いろんな名義を使って匿名的に活動していましたよね。あれはあなたがたにとってどんな意味があったんでしょうか?

アンディ:実はとても最悪なレーベルと契約してしまったことがあって、別で活動するために名前を変えたっていうのがあるんだ。そのレーベルと契約したときにアルバムをリリースしても自分たちに一銭もお金が入らなかったりして、困ってたことがあったんだ。でも契約している名前を使って曲を作るとまたお金も入ってこないから、別の名前を使って活動するしかなかったというのが本当のところだよ。

■シカゴ・ハウスやアシッド・ハウスよりもエレクトロやデトロイト・テクノのほうが好きだったのでしょうか?

アンディ:全体的には、そうだね。最初はヒップホップから入ったんだけどね。ラップのジャンルレス的な感覚に惹かれて、ヒップホップを聴きはじめて、その後デトロイ・トテクノに出会って、自分はこういうのが好きなんだってわかったんだ。なんていうか、いろんな要素を含んでいるのにメロディがあって楽しめる音楽っていうのがいいよね。

■あなたがたの音楽がダンスの要素を強調しなかったのは、クラブで遊びよりも、どちらかといえば、部屋に籠もっているほうが好きだったからなのでしょうか?

アンディ:うーん……わからないなぁ。いまはもう40代も半ばだから昔ほど踊らないというのはあるけど……でも、いまでも出かけて音楽を聴いてるよ。

質問:野田努(2014年5月16日)

| 12 |

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE