MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with Bok Bok - 〈ナイト・スラッグス〉のファンキーな知性

今年の元旦だっただろうか。リンスFMでの〈ヘッスル・オーディオ〉の番組でベンUFOとピアソン・サウンドとのB2Bに招かれたのは他ならぬボク・ボクだった。〈ヘッスル〉のふたりがダブステップをかけまくるなか、〈ナイト・スラッグス〉のリーダーはグライムで対抗。レコード屋の壁一面がダブステップだったゼロ年代初期、店員がヤングスタだろうがそこへグライムを求めに通っていたという男は、最後までけっして折れなかった。まさに現代版のセロニアス・モンクとマイルズ・ディヴィスによる喧嘩セッション。2014年のはじまりは血塗られていたのである(ちなみに、この3人はとても仲良しで後日にもB2Bをしています)。

Bok Bok Your Charizmatic Self Night Slugs / ビート |

こんな出来事を紹介してしまったが、ボク・ボクは決してグライム原理主義者というわけではない。彼はロウ・ハウスからときにヒップ・ホップやジュークへと展開もさせられる技術と、あらゆるジャンルへの感受性と柔軟性の持ち主だ。〈ナイト・スラッグス〉のアーティストが集結するパーティのフロアに一時間立っていれば、彼ら全員がこの素養を持つフロアから「モテる」DJだという答えにたどり着く。ひとつのジャンルを一晩流しつづけるシリアスなパーティも最高だが、〈ナイト・スラッグス〉が持つどこにでも行ける「軽さ」(もしくはいい意味での「チャラさ」)もなければシーンのバランスが取れなくなってしまうのかもしれない。

だがボク・ボクがグライミーでありつづけていることもたしかだ。EP『ユア・カリズマティック・セルフ』にはR&Bやファンクがある。〈ナイト・スラッグス〉の姉妹レーベルである〈フェイド・トゥ・マインド〉から2013年にアルバム『カット4ミー』をリリースしたアメリカのアンダーグラウンドの歌姫、ケレラが参加した“メルバズ・コール”。「ベース系」といわれるジャンルでは珍しくスラップ・ベースが使われている“ファンキエスト”。いままでボク・ボクがプロダクションであまり見せてこなかった姿がここにはあるものの、BPM130-140付近の曲の早さや空間を際立たせる技法、そしてベースの使い方はグライムである。自身のルーツとDJで培った「モテ感」が絶妙な作品だ。

さて、このあたりでそろそろご本人に登場してもらいましょう。レーベルの過去と未来について、ロンドンの思い出、ディジー・ラスカルからDJラシャドまで、ボク・ボクは多くの質問に軽やかに答える。そして、最後まで読むといいことがあるかもしれません……。

(テキスト:髙橋勇人)

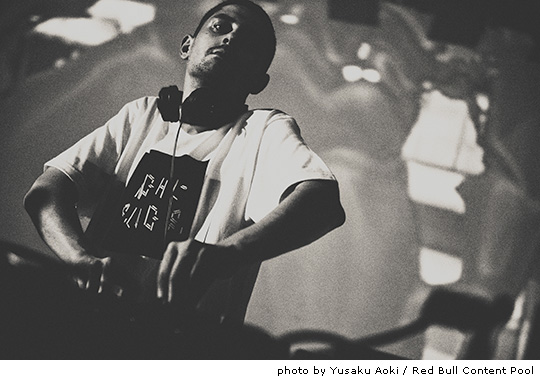

Bok Bok / ボク・ボク

音楽からファッションまで注目を集めるロンドンの若手クリエイター集団、〈ナイト・スラッグス〉の中心人物。そのネットワークはニューヨークにまで及び、姉妹レーベル〈フェイド・トゥ・マインド〉とともにアンダーグラウンド・シーンにおいて強い発信力と存在感を誇っている。自身のプロジェクトにおいては2011年の「サウスサイド」が脚光を浴び、本年リリースの『ユア・カリズマティック・セルフ』へは、デビュー・アルバム『CUT4 ME』(2014)が『ガーディアン誌』の年間アルバム・チャート7位にもなったヴォーカリスト、ケレラをフィーチャーするなど、先進的な動きをオーガナイズする嗅覚と手腕にも長けている。

建築って、建てられた時代によって当時の技術が反映される。なおかつ建築のプロセスでアナログ、つまり人力が使われないことはない。そういった感じで、自分たちは現在のテクノロジーをアナログの手法を取り入れながら音楽で表現したいという気持ちがある。

■今日はあなたにプレゼントを持ってきました(『ele-king vol.12』を見せる)。この号では〈フェイド・トゥ・マインド〉を特集したんですよ。このグラフィックはキングダムがデザインしたものなんですよね?

ボク・ボク(以下BB):ワオー、ありがとう! このロゴをデザインしたのは僕なんだけど、背景のコラージュとかはキングダムがやっているよ。すごいね、見開きが4つも!

■この会場(代官山〈UNIT〉)でDJしたことってありましたっけ?

BB:日本には何回か来ているんだけど、ここは今回が初めてなんだよ。この楽屋には友だちのサインがたくさんあるね(笑)。お、ヤングスタのサインがある。彼がロンドンのブラック・マーケット・レコードで働いていたときによくレコードを買いに行ったよ。2004年とかだったと思うけど、そのときにフロアで売っているレコードのほとんどがダブステップで、そんななか僕はグライムを買いによく店に行っていた。僕が聴きたいグライムのレコードを「この曲はクソだな! 俺が作るんならプロダクションはこうする」とかヤングスタは言っていたよ(笑)。

■おお(笑)。それがいつの話ですか? 僕は店名がBMソーホーになってから行ったんですが、ダブステップはあくまでお店の一部という感じでした。

BB:それが2004年くらいかな。〈dmz〉とかがはじまった年でダブステップが盛り上がってくる時期だったんだよ。

■以前、この部屋でアンディ・ストットとデムダイク・ステアにインタヴューをしたんですよ。デムダイク・ステアの「テスト・プレシング #5」はグライムみたいでしたよね。

BB:グライムが登場してからもう10年は経つけど、いまになってシーンに外のプロデューサーたちがグライムを取り入れたりしている印象だな。僕が最初にグライムを聴くようになったときと比べたら、現在はより多くのひとがシーンに注目しているのはたしかだ。僕は初期からシーンを追っていたから、当時を思い出してちょっとノスタルジアを感じるよ(笑)。ダニー・ウィードとかジョン・E・キャッシュとか懐かしい!

■〈フェイド・トゥ・マインド〉と〈ナイト・スラッグス〉のロゴ・デザインはあなたが担当されたとのことですが、それらはポスト・インターネット世代のストリート感を象徴するデザインだと思います。

BB:おお! 僕も部分的にはそう思うかな。現在ってもう完全にコンピュータの時代だけど、僕がネットをはじめたときっていまほどユビキタスって感じではなかった。インターネットが発達する前後の境目が僕の世代なんだ。だから、僕よりちょっと年下のひとたちにも違和感を覚えるときがある。

グラフィティという意味でなら言うべきことはあるね。じつは僕はグラフィティをやっていたことがあるんだ。

■初めて自分のパソコンを手に入れたのはいつなんですか?

BB:1999年くらいかな。でもそれは1.0世代のコンピューターだった。SNSも何もなくて、いまとはまったく違ったものだったな。マイスペース、フェイスブックもなければツイッターもなかった。

■あなたのデザインを見ていると、いまはストリートがネットのなかにある気がするんですよ。ストリートというものはご自身のなかで重要なものなんですか?

BB:ストリートは広い意味だけど、具体的に言うと?

■グラフィックのようなものから、自分たちだけの遊び場という意味です。

BB:グラフィティという意味でなら言うべきことはあるね。じつは僕はグラフィティをやっていたことがあるんだ。そのことをほとんど誰も知らないんじゃないかな。だから初期の〈ナイト・スラッグス〉のロゴもグラフィティ的なタイポグラフィの影響がある。だけど僕はもともと印字や文字列が好きなんだ。僕にはそういったデザインのバックグラウンドがあるからね。ストリート的なものが自分のデザインに関係しているだろうけど、それが直接的なのか間接的なのかはわからないんだ。

■もし2014年の現在に〈ナイト・スラッグス〉をスタートさせていたとしたら、デザインは同じものになっていたでしょうか?

BB:判断するのは難しいけど、たぶん同じものになっていたと思う。僕たちはいろいろ経験を積んできたから、もちろん違ったデザインをする可能性もあるよ。でも僕はひとつのことに執着するタイプなんだ。いろんなものに毎日手を出すひともいるけれど、僕はそうじゃないかな。最初からそのマインドはずっと変わっていない。

僕たちは現在にいるから、そこから目を背けてしまったら偽っていることになると思うんだ。

■もうひとつデザイン的な意味で言うと、近未来的な要素も〈ナイト・スラッグス〉にとっては特徴的だと思います。80年代へのオマージュのようにも見えますね。この数年来、そうしたリヴァイヴァルもありましたが、今度は時代が90年代へ向かっていると思います。90年代カルチャーで思い入れが強いものはありますか?

BB:その質問に答える前にいくつか付け加えることがあるな。僕は80年代に生まれて90年代に育ったから、そのあたりの文化に影響されているかもね。だけど、僕が音楽とアートワークをデザインするときは、自分の置かれていた環境を参照したりはしないよ。そのふたつがいかに上手く結びつくかをつねにチョイスしているから、創作のプロセスに取り入れるものは現在かもしれないし場合によっては過去かもしれない。

2010年は本格的に〈ナイト・スラッグス〉をはじめた年なんだけど、当時のアートワークは80年代の初期にパナソニックが発表した「グライダー」(ロバート・エイブル・アンド・アソシエイツ制作)というヴィデオに影響を受けている。デザインを考えているときのリサーチをしている段階で見つけたんだよね。そこから僕たちのデザインは変わっていったけど、もとにはこの作品がある。

これはかなり初期のCGによる作品で、シンプルだけど温かみがあるデザインが好きだ。全部デジタルだけど、ある種のソウルを感じない? これ以上細部にこだわったら、このテクスチャーは出ないだろうね。たしかに80年代を象徴するような作品だと思うけど、単純にこのヴィデオが持つフィーリングに惹かれたんだ。

■未来を描いているようだけど、映像の主体が機械ではなく紙というところがおもしろいですね。

BB:そうなんだよ! 全部がデジタルなんだけど、冷たさは感じられないんだ。

■そういう嗜好をお持ちなのは、アナログ的なものへの興味があるからですか?

BB:アナログのプロセスは大好きだ。現在ではかなり珍しいものになってしまったけど、大事にしていることのひとつだね。機材もアナログのものが多い。でも、それと同時にデジタルとアナログの組み合わせにも可能性を感じているんだ。仮にすべてアナログのみでプロダクションをしてしまったら、レトロ過ぎる仕上がりになってしまう。それだけはどうしても避けたい。だって僕たちは現在にいるから、そこから目を背けてしまったら偽っていることになると思うんだ。もちろん、現在だってアナログのみで作られた作品もたくさんあって、インスパイアされるようなものもあるけれど、同時におもしろくないものも多い。

大事なのは最良の結果を導き出すことだよね。アナログの利点は暖かくて、人間味があって、操作の面でオープンであることだと思う。対してデジタルはプロセスが簡潔で音がクリーンだ。たとえば、建築って建てられた時代によって当時の技術が反映される。そしてなおかつ建築のプロセスでアナログ、つまり人力が使われないことはない。そういった感じで自分たちは現在のテクノロジーをアナログの手法を取り入れながら音楽で表現したいという気持ちがある。

■『グライダー』を見てからいまの話をきくと、新作EP「ユア・カリズマティック・セルフ」は、まるであなたのトラックが部屋で、ケレラの歌が紙飛行機だというふうにも感じられます。

BB:その解釈はおもしろいね。じつは今回のEPのプロダクションではアナログの音源をかなりたくさん使っている。それを最終的にデジタルで処理するんだけど、それが僕のスタイルなんだよ。

取材:髙橋勇人、橋元優歩 文:髙橋勇人(2014年10月23日)

| 12 |

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE