MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with Henrik Schwarz - オーケストラとDJのドラマ

ベルリンのハウス/テクノDJ、ヘンリク・シュワルツはそんなに多くのトラックを量産するタイプではないが、これまでにリリースした曲はどれもユニークで、印象に残るものばかりだ。

最近では2011年に傑作アルバム『デュオ(DUO)』として結実した、ノルウェーの先進的ジャズ・ピアニスト、ブッゲ・ベッセルトフト(Bugge Wesseltoft)との共演、さらにその続編でベースのダン・バーグランド(Dan Berglund)を加えトリオ編成になった2014年の『トライアローグ(Trialogue)』を鮮明に記憶しているひとも多いだろう。それ以外にも、プリペアド・ピアノで有名なニック・バーチ(Nick Bartsch、スイス)やハウシュカ(Hauschka、ドイツ)とも共演。自分はMacやiPadでプログラミング/制御したヤマハの自動演奏ピアノを操り、それら鬼才との異世界インプロを成功させている。

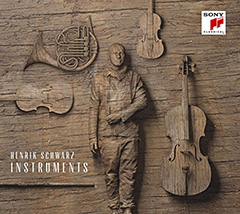

Henrik Schwarz Instruments Sony Classical |

2013年11月、翌年に東京での開催を控えた〈レッドブル・ミュージック・アカデミー〉の前哨戦として〈ウイークエンダー(Weekender)〉なるイヴェントが行われ、そのオープニングとして企画されたのが築地本願寺におけるスペシャル企画、ヘンリク・シュワルツ・インストゥルメンツ(Henrik Schwarz Instruments)のコンサートだった。ヘンリクの楽曲をオーケストラ向けにアレンジしてクラシックのコンサートのように演奏するというプロジェクトの最終形態とも言えるもの。指揮の秋山愛美以下、日本のクラシック界の将来を担う若手演奏家27人が集まってTokyo Secret Orchestraと名づけられた一夜限りの編成。これまで組んだオーケストラよりも格段に若く意欲的であったこの楽団は、リハーサルからヘンリクの心を鷲掴みにしたようで、ライヴ録音されたその日の演奏は、ヘンリク自身によりエディットやミックスを施され、アルバムとしてリリースされることになったのだ。

ロイヤル・コンセルトヘボウにて、ネーデルラント室内管弦楽団と

■ヘンリク・シュワルツ / Henrik Schwarz

72年生まれ。ベルリンを拠点とするベテランDJ、プロデューサー。DJとしてキャリアをスタートさせ、後に作曲も開始、2002年に〈Moodmusic〉より『Supravision EP 』をリリースした。以降精力的に作品を発表しつづけ、2005年には『Leave My Head Alone Brain』 がヒット。現在もさまざまなアーティストとともに型にはまらない幅広い活動をつづけている。

ただテクノやハウスのトラックを模倣するんじゃなくて、もっと抽象的で、新しいアコースティック楽器のための音楽を作りたいんだとわかってきた。

■あなたのDJミックス以外の初めてのアルバムがオーケストラとの共演で、クラシック専門レーベルから出るということに驚いたファンも多いのでは?

ヘンリク:僕自身もすごく驚いてるよ(笑)。そもそも、このプロジェクトがスタートしたきっかけは、4年前に〈Jazzopen〉というシュトゥットガルトのフェスに参加するオーケストラから、1時間の共演を依頼されたことなんだ。彼らはオーケストラの演奏にビートを加えるっていう形を提案してきたんだけど、それはつまらないしあんまり趣味がよくないと思って、かわりに自分がエレクトロニック・ミュージックの視点でオーケストラのために曲を提供できたら、そのほうがおもしろいことができるんじゃないかと話した。いつも自分は音楽で異なる世界の架け橋になりたいと思っているし、テクノとクラシックは遠く隔たりがあるけど、そこに挑戦するのは興味深いプロジェクトになると考えたのさ。

■過去にクラシックの楽器を演奏していたことがあるんでしょうか。

ヘンリク:いや、正直言うと楽譜を読んだり書いたりもできないし、生楽器のこともあまりよく知らなかったんだ。だからオーケストラ側に、曲を譜面に起こすのを手伝ってくれるひとが誰かいないかと頼んだ。このアイデアを実現するには絶対必要な要素だからね。そうしたら、若いアーティスト、ヨハネス・ブレヒトを紹介してくれて、彼といっしょに作業することになった。彼はもともとクラシック畑の人間だったけど、ダンス・ミュージックに興味があったし、僕はクラシックを吸収したいと思っていたから互いの方向に進んだ感じだったんだ。僕らはとても気があって、プロジェクトは最初からうまくいく予感がした。最初は僕がサンプリングした楽器音を構成して、こういうことがやりたいんだって説明したよ。それから、リハーサルに入ったときに、あまりにいろんなことが起こりすぎて僕がちょっと制御できなくなったんだけど、最初の曲“ウォーク・ミュージック(Walk Music)”が流れはじめた途端に、『あ、これはすごくおもしろいし、うまく行きそうだ』という予感がして、すぐに継続していくことを決めたんだ。

■けっこうな冒険ですね。もともとクラシックがすごく好きだったとか、そういう背景があるのかと思ってました。

ヘンリク:以前から興味はあったけど、深く入り込むことができなかったね。壁がある感じもあるし、あまりに膨大でどこから手をつけていいのかわからなかった。それで、このプロジェクトがはじまったころに知りあった、知識も経験も豊富なひとたちにガイドをお願いして、この4年間はたくさんクラシックを聴きまくったよ。

■好きな作曲家を挙げてもらえますか?

ヘンリク:まず、モーリス・ラヴェルの大ファンだね。ただ、誰もが知ってる『ボレロ』じゃなくて、ピアノの曲の方が好きなんだ。もちろん、『ボレロ』の革命的なアイデアはすごいと思うし、なぜこれだけ皆に愛されるのかもわかるけど、僕はピアノの奏でる美しいハーモニーに惹かれる。それから、イーゴリ・ストラヴィンスキーも素晴らしいね。彼の『火の鳥』や『春の祭典』も革新的な楽曲だったと思うけど、バレエの音楽でダンス・ミュージックと強いつながりのある作曲家だよね。僕もずっとダンス・ミュージックをやってきたわけで、やはりそこは入りやすかったし、とても共感できたね。

■写真をみるとヨハネスはすごく若いアーティストのようですが、あなたにとってよきパートナーであり、先生にもなったということですね。

ヘンリク:ダンス・ミュージックに興味を持っていたというだけじゃなくて、作曲編曲や楽器のこともよく知っている上、すべての作業をコンピューター上でやれたことも大きかったんだ。まずコンピューター内でシミュレーションができたし、すぐに音を聴いて確認できるのも重要だった。いつも僕がやってる手法だからいっしょにやることができたんだ。このパートはこの楽器でやったら合うんじゃないかっていうアイデアがあったら、それをすぐに試せるってことだからね。

■過去にもDJやダンス・ミュージックのプロデューサーがオーケストラとの共演を試みたことがありました。たとえばジェフ・ミルズ(Jeff Mills)の『ブルー・ポテンシャル(Blue Potential)』プロジェクトとか。そういったものは、プロジェクトの方向性を決める上で参考にしましたか?

ヘンリク:もちろん。ジェフのプロジェクトはすごいと思ったし、実際あれがあったから僕も自分なりのアイデアでオーケストラと共演できるかもしれないと考えたんだ。ただ、ジェフが試みたことと同じことをやってもしょうがないし、もう一歩エレクトロニックな原曲からは離れた形でやってみようと決めた。僕の知るかぎり、過去の例ではほとんどの場合、オーケストラがエレクトロニック・ミュージックを模倣しよう、シンセみたいな音を出そうとしてるように感じたんだ。キーもテンポも原曲と同じで、キックが入ってくるケースも多い。僕はそういうものにあまり興味を感じなかった。最初のころは、単なる直感だったんだけど、進めていくうちに、ただテクノやハウスのトラックを模倣するんじゃなくて、もちろん最初のインスピレーションはそこから得るけれど、もっと抽象的で、新しいアコースティック楽器のための音楽を作りたいんだとわかってきた。

コンピューターに働いてもらって音楽を作るのは楽だよ。でも、オーケストラと仕事をするならメンバーと戦っていかなきゃならない。それは無益な戦いじゃなくて、みんな最終的にはいいコンサートをするために、美しい音楽を演奏するために主張して、戦うんだ。

■なるほど。この東京での公演以前にも、ドイツなどで別のオーケストラとこのプロジェクトをやっていますが、何度か実験を繰り返してやっと満足のいくものができたという感じなんでしょうか。

ヘンリク:そうだね、ベルリン、スイスのチューリッヒ、オランダのアムステルダムでやった。じつは録音自体も3回トライしているし、まったく平坦な道のりではなかったよ。最初は、無謀にも全部自分でやろうとしたんだ。ベルリンの教会を借りて、ミュージシャンをそこに集めて録音した。でも、これは望んだようなクオリティには達してないと感じてね。後になって振り返るとヨハネスと僕とで、オーケストラを、あれだけの数の生楽器をきちんと録音するなんて絶対無理だった(笑)。その後アムステルダムと東京でも録音したけど、東京がベストだった。リハーサルで最初の一音を出したときから、Tokyo Secret Orchestraは素晴らしかった。情熱を感じられたし、雰囲気もヨーロッパのオーケストラと比べたらぜんぜんオープンだったしね。すごく感心したよ。

東京でのリハーサルの模様、Tokyo Secret Orchestraと

■それに、あんな歴史のあるお寺の本堂でやるというのもすごく良かった。ルーム・アンビエンスも生楽器のユニークな響きにつながっていたましたね。築地本願寺でやろうというのは、レッドブル側のアイデアだったんですか?

ヘンリク:そうなんだ。オーケストラのメンバーのチョイスも手伝ってくれたし、今回のプロジェクトはレッドブルなしでは実現しなかったね。僕はあのお寺のことも知らなくて、最初に連れて行かれたときには本当にぶっ飛んだよ。いまでもあんな場所でコンサートができたことが信じられないし、一生忘れられない経験になった。

■4年もこのプロジェクトをやってきて、なにか興味深い逸話、経験がありましたか。

ヘンリク:そもそもヨーロッパではクラシックの世界とDJが交わることもあまりないし、オーケストラの人たちに会うと、まず自己紹介からして大変なんだ。誰も僕のことなんて知らないし、まず“君は誰?”ってところからはじまり、“こちらはテクノのプロデューサーで……”なんて誰かに紹介されても“は? なんだって?”っていう反応だしね(笑)。それに、4年間これをやっているうちに楽しめるようになってきたけど、30人それぞれ別個の考え方や態度、個性を持ったミュージシャンが集まるわけだから、それをまとめるのはとてつもなく大変なんだ。そもそも演奏したくないって人、指揮者が気にくわないって人、曲が嫌いだって人、逆に曲が大好きだって人、木管がダメだって言う弦の人……もうとにかくいろんなドラマが楽団の中に渦巻いてて、こんなもの制御できるわけないよ! って思ったこともある。でも、そういう数々のドラマがすべて音楽に注ぎ込まれる瞬間があって、その美しさたるや素晴らしいものさ。コンピューターに働いてもらって音楽を作るのは楽だよ。文句を言ったりしないしね。でも、オーケストラと仕事をするなら、メンバーと戦っていかなきゃならない。それは無益な戦いじゃなくて、みんな最終的にはいいコンサートをするために、美しい音楽を演奏するために主張して、戦うんだ。

■世界を駆けまわる人気DJになると、毎週末パーティ漬けの日々になり、なかなかスタジオに腰を据えてじっくり曲を作るなんてことをしなくなってしまうひとがほとんどです。一方あなたは、こんな大変そうなプロジェクトをいくつも抱えて、新しいことに挑戦している。どうやってそんなことを実現させているんでしょう。

ヘンリク:いい質問だな! ここ2年ほどは本当によくそのことを考えてきたよ。なにしろ、このアルバムのためにすごく長い時間を費やしてきたからね。DJのために旅に出て、帰ってきてまた即スタジオに入っていうのは難しい。心とスケジュールに余裕がないとダメだし、キツキツでやっていたらトゥーマッチな状態になってしまう。バランスが重要なんだ。それで制作にかける時間をもっと長く取ることにした。ただ毎日旅してパーティしてそれを続けるだけの、新譜さえチェックしてればいいというDJだったら、もうずっとそればっかりでもいいんだろうけど、プロデューサーとして創造を続けようと思ったら、それじゃダメなんだ。頭にもスケジュールにも“空き”がなくちゃいいものなんてできないし、自分が壊れてしまう。だから、僕が学んだことは、どんなに最高に思えるようなオファーでも断る勇気を持つこと、足るを知るということだよ!

質問、文:渡辺健吾(2015年5月13日)

Profile

渡辺健吾/Kengo Watanabe

渡辺健吾/Kengo Watanabe雑誌版のele-king初期編集部員であったことは遠い昔の記憶…。不惑を迎えてもストレートな4つ打ちで夜通し踊ることに幸福を感じるアッパー体質。近況はこちらをドゾ。http://www.twitter.com/ken_go/

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE