MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with Holly Herndon - ホーリーさんの“明るい”メディア・アート

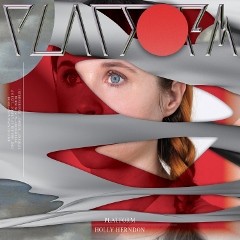

Holly Herndon Platform 4AD / ホステス |

エレクトロニック・ポップ・ミュージックの最先端としてのたたずまい、そして谷口暁彦氏やスペンサー・ロンゴといった同時代のミュージック・シーンと同調するメディア・アーティストとの見事なコラボレーションによって、ホーリー・ハーンダンの存在はポスト・インターネット時代のPCミュージックにおける多様性のひとつを提示してみせている。2012年に発表された彼女のソロ・デビュー・アルバム『ムーヴメント』での単独制作から、多くの作家がコラボレーターとして参加する今作『プラットフォーム』へ。それはアーティストとオーディエンスのヴィジョンや思考がインターネットを介して渾然一体と化した、スーパーフラットな音源作品として仕上がっている。

ただし、残念ながら著者はホーリー・ハーンダンのライヴ・パフォーマンスは未見なので、果たしてそれがメディア・アートして如何ほどの強度を有しているのか気になるところである。近年、彼女のプロジェクトはオランダのデザイン・スタジオ、〈メタヘヴン(Metaheaven)〉のマット・ドライハーストとの共同制作として主に展開中であり、ひとりのエレクトロニック・ポップ・アーティストからアート・コレクティヴへと拡張され、そしてSNSを利用したオーディエンス巻き込み型のライヴ・パフォーマンスの噂などから想像を膨らませてみれば、彼女はヴァーチャル・アイコンとして自身の分身を増殖させているとみて間違いなさそうだ。さて、このインタヴューに答えてくれたホーリー・ハーンダンとは一体どの彼女なのだろうか。

テネシー州生まれ。10代の頃にダンス/テクノ・シーン の中心地ベルリンで数年を過ごし、アメリカに帰国。カリフォルニアにあるミルズ・カレッジにてエレクトロ・ミュージックとレコーディング・メディアの博士号を取得、またエリザベス・ミルズ・クローザーズ・アウォードの最優秀作曲賞を受賞。2012年に〈RVNG〉からデビュー・アルバム『ムーヴメント』をリリース。米名門スタンフォード大学の博士課程においてMax/MSPやその他幾多のプログラムを使用し、さらにエクスペリメンタル・ミュージックの可能性を追求。日本人アーティスト谷口暁彦やMat Dryhurstらとのコラボレーション経験を経て、2015年に〈4AD〉より新作『プラットフォーム』を発表する。

私は「1980年以降の実験音楽と録音メディアにおける美学」っていう新設のクラスのカリキュラム作りをしたの。

■Max/MSPによる制作を主体としているそうですが、具体的にどういったプログラムやプロセシングを用いているのですか? 差しつかえなければお聞かせください。

ホーリー・ハーダン(以下HH):そのときによって変わるわ。いくつかの特定のプロセスや楽器にはMax/MSPを使っていて、そのほかにたくさんのフォーリー・サウンド(効果音)を自分で録音してプロセスしている。アレンジや実験をするのにはAbleton Liveを使って、自分の声をいろいろな形でのインプットとして使ってもいる。Maxはパワフルなツールだけど、ときにはそれ以上に万能なツールが自分の身体だったりするわ。

■では何を研究しているのですか?

HH:いままでのところ、わたしがスタンフォードで過ごした時間は、基本的にコースを受けることが中心になっているわ。私は「The Aesthetics of Experimental Music and Recording Media since 1980 (1980年以降の実験音楽と録音メディアにおける美学)」っていう新設のクラスのカリキュラム作りをしたの。クラスメイトのヴィクトリア・チャンといっしょにこのクラスを作るのはとても楽しかったわ、音楽のプログラムで現代のエレクトロニック・ミュージックを分析するっていうのはよくあることじゃないから。

いまはちょうどアドバイザーたちといっしょに私の研究テーマを絞り込んでいるところだけど、まだ最終段階まで達していないから、完全にかたちになるまでその話をするのは避けておきたいわ。

(センターは)ジョン・チャウニングがFMシンセサイザーを発見したあとに創設されたの。彼はアーティストとして自分自身のテクニックを試行錯誤する中でこの発見をしたから、センター自体の指針も人々がそれぞれの好奇心を追求することができるようにするためのサポートをするってことで、そういうものを奨励するということが、とても深い美意識と技術的な結果をもたらすことができるという信念があるの。ものすごく特別な場所よ。

■ヴェイパー・ウェーヴ・ムーヴメントをどのように捉えていますか?

HH:正直に言ってあまりよく知らないの、ときどきそれが私自身の音楽に関連があるって書かれているのを読むくらいで。いろいろなミュージシャンたちが焦点を当てているものの中の、類似する特徴をまとめて呼ぶための言葉なのかもしれないけれど、もしもそれがムーヴメントなのであれば、私はその一部ではないと明言できるわ。私は自分の音楽がなにか特定のムーヴメントに属しているとは思っていないし、私自身の好奇心を追い求めることがいままでずっと私の目標でありつづけてきたの。

どのプロジェクトもそれぞれまったく違った重要な会話だと思っている。

■これまで谷口暁彦(Akihiko Taniguchi)氏やMetahavenによるヴィデオクリップでインターネットやデジタル情報を介したメタ空間があなたの音楽のヴィジュアル・イメージとして強く推しだされていますね。彼らの映像作品とあなたの音楽制作において共有するコンセプトとは何でしょうか? また彼らとの過去の共作を経て、あなたの制作に変化を及ぼした部分があれば教えてください。

HH:コラボレーションによってちがうわ。アキヒコ(Akihiko Taniguchi)とのコラボレーションは素晴らしくて、彼の美意識と触覚的なDIYテクノロジーへの興味、そして身近なものへの美的感覚にはとても共感を覚えているの。私も家の中などの環境でたくさんレコーディングをするし、それが彼の作品にとてもぴったりだと思う。私がプライバシーや親密さについてよく考えていたとき、彼の個人用デスクの環境に重点を置いた表現はそれらのテーマを美しく詩的に補完してくれるように感じた。

Metahavenはそれとはまったくちがったコラボレーションのプロセスよ。私は彼らが作品に新しいデジタルな美的感覚を取り入れることや、私自身も自分の作品でやろうとしている、政治的な話題の中にデザイン性を組み込むやりかたを見つけることへのこだわりに、とても刺激を受けた。私たちは『プラットフォーム(Platform)』のコンセプトの基礎になる部分の多くで緊密に協力したし、ビデオやその他のプロジェクトではアーティストのマット・ドライハーストも参加してコラボレーションしたわ。彼らのことは素晴らしい仲間としてみているし、どのプロジェクトもそれぞれまったく違った重要な会話だと思っている。

これらの要素は単なる音楽の飾りではなくて、どれも作品の必要不可欠なパーツだって理解することが大事なの。“コーラス”のヴィデオは曲と切り離せないものだし、“ホーム”もそれは同じ。これら(のビデオ)は単純に機能的なプロジェクトや、宣伝のためのプロジェクト以上のものなの。

■『プラットフォーム』ではスペンサー・ロンゴ(Spencer Longo)との共同制作を行なったそうですが、具体的にどのようなものでしょうか?

HH:スペンサーは付き合いの長い友人で、私は彼のツイッターアカウント(@chinesewifi)で彼がはじめた「ワード・スカルプチャー」にインスピレーションを受けた。それが示唆しているものはシンプルで、もしも彼がアート作品を140文字で説明できて、それが私たちの心の中に存在することができるなら、それを実際に物体として作る必要はあるのか? っていうことなの。彼の説明文はすごく鮮烈で、それらの作品をそれ以上発展させる必要があるのか、という概念に対する挑戦になっていた。私たちは2013年12月にロサンゼルスで会って、彼は大量のテキストを作り、私はそれに合わせる曲を書いたの。楽しくてスピーディーなプロセスだったわ。

彼がその曲のために書いたテキストは、インターネット上のプライベートな瞬間、たとえば深夜にオンラインで靴下を見ながら「購入」ボタンの上で逡巡しているときのような、ブラウジングを収益化するために研究されることの多い瞬間にインスパイアされているの。あなたに「購入」をクリックさせる完璧なデザインをするために、誰かが多大な努力を払っている。彼はある意味でそういった瞬間を取り戻しているようなものね。

“ロンリー・アット・ザ・トップ”は世界の上位1パーセントの富裕層に向けて書かれたクリティカル・ASMRよ。

■ASMRに触発されたトラックが収録されているとききました。どのような部分に共感されたのでしょうか?

HH:ASMRは人々がインターネットを介した、身体的な刺激を伴う親密性に関与するということのとても興味深い例になっている。海を越えて、誰かが他の誰かの身体にチクリとした感覚を与えられるかもしれない、なんてなかなか美しいアイデアだと思うし、そういったアイデアを中心として、それらのコミュニティがいかに調和がとれて、支え合うようなものになっていったかを見てとても力づけられた。去年の夏にクレア・トランと会って、私たちは「クリティカル・ASMR」を書いてみるっていうアイデアを思いついたの──このテクニックを使って、アクティヴィスト的なメッセージを身体に伝えることができるんじゃないかっていうことに対する考察としてね。“ロンリー・アット・ザ・トップ”は世界の上位1パーセントの富裕層に向けて書かれたクリティカル・ASMRよ。

■「ホーリー・ハーダン」という名義はあなた個人のプロジェクトから、ある種複合的なプロジェクトに変容していっているのでしょうか?

HH:それこそが『プラットフォーム』の背景にあるアイデアなの。これは私の活動で、私がこれらすべてのプロジェクトを指揮しているんだけど、刺激を与えてくれる人々をどんどん巻き込むために、活動を拡大させていっている。それが私自身の作品をよりよいものにするのと同時に、音楽産業の仕組みの、より透明性が高くて正直な姿を映し出すことにもつながっていると思う。あまねくアルバムというものは、多大なコラボレーションと他の人たちからのインスピレーションを含んでいるんだし、私はそれを祝福することを選んでいるだけよ。他の人たちからのインスピレーションを認めたり、自分の活動を他の人たちに対して開いても、これが私自身の作品であることに変わりはないと思う。私はただ、自分ひとりでコンピューターに向かって曲を作ることが少し刺激に欠けるように感じはじめただけなの。

あまねくアルバムというものは、多大なコラボレーションと他の人たちからのインスピレーションを含んでいるんだし、私はそれを祝福することを選んでいるだけよ。

■「プラットフォーム」の中にあなたの過去の人生経験や体験、宗教観や哲学などのパーソナリティが反映しているものがあれば具体的に教えてください。

HH:答えるのが難しい質問ね。私は特定の宗教に属してはいないし、特異な哲学的傾向を持っていて、それはもちろん自分の体験から生まれたものでもある。私は物事に対してオープンな方で、それは私がアメリカの南部出身で、大人になってからのほとんどの年月を教育の機会を求めて旅して回って過ごしてきたことを象徴していると思うし、私が自分のプロセスをできる限り透明性の高いものにすることにこだわってきたことにもそれが表れていると思う。透明性を支持することは、私が体現する基本的な哲学上の立場だと思うし、それが私が子どもの頃から抱いてきた楽観的な感覚をもたらしていると思う。物事はよりよくなることができるし、それはとくに私たちが世界の中で学んで行動することに対してオープンでいるならなおさらよ。

■残念ながら僕は未だにあなたのライヴ・パフォーマンスを観れておりません。ライヴではリアルタイムのヴィジュアル・プロセシングはおこなっていますか? またあなたが目指すライヴ・パフォーマンスとはどのようなものでしょうか。

HH:私のいまのショウはリアルタイムのビジュアル・プロセシングを組み合わせたもので、アキヒコ・タニグチが開発した、3D空間の部屋の中でオブジェクトや不思議なものの集まりを作ることのできるシステムを使っているの。とてもパフォーマンス性の高いシステムよ。それがハイテクな面で、ローテクな面はマット・ドライハーストによるもので、彼のやることはすべてデータ・マイニングを基礎にしている。彼はソーシャルメディアのツールを使って誰がその場に来るかを予測して、テキスト・エディットを使って観客の中の人々についてのストーリーを書くの。これはコミュニケーションのプロセスを、時には居心地の悪いほど、そして時にはユーモラスなほどダイレクトなものにしている。アキヒコのプロセスもマットのプロセスも、10年前には不可能だったと確信を持って言えるし、どちらも最新のテクノロジーを極端に異なった方法で使っていて、興味深いわ。

アキヒコのプロセスもマットのプロセスも、10年前には不可能だったと確信を持って言えるし、どちらも最新のテクノロジーを極端に異なった方法で使っていて、興味深いわ。

■ホーリー・ハーンダンとして今後、レコードやCDフォーマット以外の作品、たとえばウェブ・コンテンツやインスタレーションなどを発表する予定はありますか?

HH:ええ、私は過去にもたくさんのアート作品を作ったことがあるし、この夏にはハンブルクにある博物館のためのインスタレーションに取り組んでいて、その他に2つほどのウェブ・プロジェクトにも参加している。レコードは私の活動のひとつの重要な側面だけれど、私にとっては異なる分野の間で自分のあらゆる好奇心を追求するために時間を費やすことが大切なの。それが私を自分の作品に対してエキサイトしつづけさせてくれるわ。

■フィジカル・インストゥルメントによる電子音楽は陳腐だと思いますか?

HH:場合によるわ。時にはそうだと言えるし、ほかの場合にはそんなことはない。ケース・バイ・ケースね。私は厳格主義者じゃないの。長い間、ラップトップでパフォーマンスをするのはダサいこととして扱われていたから(幸いなことにそれは変化しつつあるけど)、私はラップトップ・ミュージックを弁護しなければならなかったけど、だからといってフィジカル・インストゥルメントに否定的なバイアスを持っているわけではないの。何であれ、最良の作品を作るために必要なものを使うっていうだけのことよ。

私にとっては、それを作った年について語る作品を作る方が、なにか「タイムレス」なものを作るために気を揉むよりもはるかにいい。そういうのってシニカルで無難なやり方をしなければ、意識的に到達できない目標だと思うの。

■現在の自分の作品が10年後にどのように評価されるか考えることはありますか?

HH:そういうことは考えたことがないわ。私は一時的な作品を作ることを恐れてはいないの。私にとっては、それを作った年について語る作品を作る方が、なにか「タイムレス」なものを作るために気を揉むよりもはるかにいい。そういうのってシニカルで無難なやり方をしなければ、意識的に到達できない目標だと思うの。もちろん、あとから振り返って私が何か価値のあるものに貢献したと思えたらそれはいいことだと思うけれど、それが起きるチャンスは、こういうことに神経を使うことで制限されてしまうと思う。私たちには10年後に何が問題になるかなんてわからないし、だからこそいま作る必要があると感じる作品を作るという選択肢しかないわ。

■過去の音楽活動を振り返って、自身がローカル・ミュージック・シーンに属していたと思える時期と場所はありますか? もしありましたら、それはどんなものだったでしょうか? またなければ、あなたにとってそういったシーンとの距離とはどのようなものだったでしょうか?

HH:私は2000年代後半頃にベルリンのDIYノイズ/インプロ・シーンに属していたことがあったんだけど、そのシーンは現代音楽にとって多大な形成的影響を与えたと思う。いまはまったくちがう作品を作っているたくさんの素晴らしいミュージシャンたちが、その頃ノイズ・レーベルからテープをリリースすることで活動をはじめたの。オークランドとサンフランシスコではインダストリアル/エクスペリメンタル・ミュージック・シーンの一部であると強く感じたし、いくつものバンドで演奏した。いまはそういうことははるかに減ったわ、私には尊敬する仲間たちがたくさんいるけど、多少私自身のスペースに場所を移したと思いたいな。たくさんのミュージシャンたちがエクスペリメンタルの分野からクラブへと移っていったけど、私たちはみんなそれぞれ音としてはとてもちがっているし、とてもちがった方向へと進んでいる。リスペクトはあるけど、必ずしもそれをシーンとして認識はしていないの。

■Are you still clubbing ?

HH:それほどしていないわ。よくクラブで演奏するからクラブで過ごす時間は長いけれど、かなり忙しくなってきて、自由な時間のほとんどは、読書か新しい作品作りに費やしているの。この夏は多少クラブに行けるといいと思っているわ、四六時中仕事しすぎてしまいそうで心配だし。

質問作成・文:倉本諒(2015年7月07日)

Profile

倉本 諒/Ryo Kuramoto

倉本 諒/Ryo Kuramotocrooked tapes代表、イラストレーター兼スクリーン・プリンター。

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE