MOST READ

- TechnoByobu ──テクノ屏風、第2弾は『攻殻機動隊』

- 坂本慎太郎 - ヤッホー

- IO ──ファースト・アルバム『Soul Long』10周年新装版が登場

- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界

- interview with Sleaford Mods 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 | スリーフォード・モッズ、インタヴュー

- Reggae Bloodlines ——ルーツ時代のジャマイカ/レゲエを捉えた歴史的な写真展、入場無料で開催

- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて

- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー

- Columns Introduction to P-VINE CLASSICS 50

- aus - Eau | アウス

- VMO a.k.a Violent Magic Orchestra ──ブラック・メタル、ガバ、ノイズが融合する8年ぶりのアルバム、リリース・ライヴも決定

- 見汐麻衣 - Turn Around | Mai Mishio

- DJ Python and Physical Therapy ──〈C.E〉からDJパイソンとフィジカル・セラピーによるB2B音源が登場

- There are many many alternatives. 道なら腐るほどある 第9回 銃口の前で踊り続ける

- HARU NEMURI ──ラッパー/シンガー・ソングライターの春ねむりによる、参政党さやへの憤怒の一撃

- 次郎吉 to JIROKICHI -高円寺のライブハウスが歩んだ50年-

- interview with bar italia バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る

- Geese - Getting Killed | ギース

- DJ Narciso - Dentro De Mim | DJナルシゾ

- Bandcamp ──バンドキャンプがAI音楽を禁止、人間のアーティストを優先

Home > Interviews > interview with Dub Squad - オリジナル・レイヴ世代が語る92年の衝撃

僕たちはたとえばサイケデリック・トランスを好んで聴いていたわけではないけど、そのパーティに来るゴリゴリのサイケっぽい人たちがフッとチルアウト・ルームに立ち寄って僕たちの音楽を聴いたときにどんな反応をするのか、というのをおもしろいと思っていて。 (中西)

■なるほど。そのように『Versus』の頃にはすでにDUB SQUADのことを知ってライヴに来る人が増えたり、あるいは僕が地方で『Versus』を手に取ったように、どんどん知名度が上がっていったと思うのですが、まさにそこからDUB SQUADは沈黙に入るという……

(一同笑)

益子:そうなんですよ。いま振り返ると、たぶん一度リセットしたくなっちゃったんだと思うんですよね。もう詰め込むだけ詰め込んでしまったから……

中西:次は何に手をつけたらいいのかということを考えた時期でしたね。

益子:手を打つとしたら次は何か、というのが見えない状態に入ってしまったんだと思います。

中西:そうですね。3人に共通している意識として、それまでわかりやすく「これ!」というのからはちょっと外したようなものをやってきていたつもりがあって。でもその外しようがなくなったというか。

益子:下手したら外しているんじゃなくて、メインのものになりすぎちゃうっていうか。そういう恐れみたいなものがあったのかもしれないですね。当時それを意識していたわけじゃないけど、いまこうやって振り返ってみると僕らはたぶんカウンターでありたかったんだと。でもカウンターというのは、そもそもメインのものがあって初めて成り立つわけだから、そのカウンターになるためのメインがないという。

山本:メインがなんなのか、わからなくなるという。

中西:話が戻っちゃうんですが、僕たちはたとえばサイケデリック・トランスを好んで聴いていたわけではないけど、そのパーティに来るゴリゴリのサイケっぽい人たちがフッとチルアウト・ルームに立ち寄って僕たちの音楽を聴いたときにどんな反応をするのか、というのをおもしろいと思っていて。あっちはあっちで「こんなのあるの!?」って思うし、こっちはこっちで「こんなお客さんもいるんだ」みたいな(笑)。

(一同笑)

山本:なんて格好してるんだ、お前ら、みたいな(笑)。

中西:そういう相互作用みたいなものを僕らは場に求めちゃうというか。

■そういうことが薄れていったということでしょうか。

益子:クラブ・シーンみたいなものがある程度でき上がってしまって、パーティもそうだけど、2000年代初頭から半ばにかけては新鮮さがちょっとなくなっちゃった頃だと思うんですよ。

山本:バンドで踊るということも当たり前になってきた頃だと思うんですよね。そういう踊らせることができるいいバンドが他にもたくさん出てきて。それで、「あのバンドは踊れるよね」と期待して来るお客さんがいることが当たり前になってきた、というのはあったかもしれないですね。

1999年、〈RAINBOW 2000〉/白山、石川

■その後、益子さんはエンジニアリングなどの仕事でよくお名前を拝見していたのですが、中西さんと山本さんはDUB SQUADが休止されているあいだ、どんな活動をされていたのですか?

山本:僕たちはふつうに仕事をしたりしていました。僕はDJもやっていたので、自分でパーティをやったりはし続けていましたけど。

益子:中西君は、DUB SQUADと並行して僕がやっているROVOというバンドに、一時期だけど参加してくれていたことがあって。『Versus』が出た後、2001~04年くらいだっけ。

中西:DUB SQUADのメンバーとも完全に会わなくなったわけではなくて。たまに会ってセッションしていた時期もあるし、今回のアルバムも、何年か前にやっていたセッションからでき上がったものも多いんで。そのあいだにライヴもやってきているし、まるまる16年何もしていなかったというわけではないです。

■ライヴは2011年から再開されているという話を聞きました。ちょうど『Versus』から10年くらいですよね。そのときはどういう経緯で再開されたのですか?

山本:「METAMORPHOSE」に「ちょっとまたやろうと思ってる」という話をしたら、「それなら、出ない?」と誘われて。よし、じゃあそこで再開しようと思って準備を始めたんだけど、台風で「METAMORPHOSE」がなくなっちゃったんですよ。ただ、それに向けてもう活動を始めてはいたので、その後何本かはライヴをやっています。それで曲もある程度できたからレコーディングしようという話になったんですが、そこからけっこうかかっちゃいましたね(笑)。3年くらいかな。

2000年、“3D 10周年時〈WATER〉フライヤー” 王子、東京

今回のアルバムがどういうふうに受け取られて、どんな反応が返ってくるのかというのが僕は楽しみで。たとえばそれこそEDMフェスみたいなものは昔はなかったから、ああいう場で楽しんでいる若い子たちの耳に入ったらどういうふうに聴こえるのかなとか、興味がありますね。 (山本)

■今回新作をレコーディングすることになった際、先ほど仰っていた「メインに対するカウンター」というか、新たな外し方みたいなものはあったのでしょうか?

益子:いや、当時はそういう感覚でいたと思うし、さっき言ったみたいに止まっちゃったというのもそういうことだったと思うけど、そこからだいぶ時間も経っているし、だからべつに何かに対峙するということじゃなくて、自分たちがいま素直に気持ちいいと思えることをまとめたのが今回のアルバムですね。そういう意味では、ファースト・アルバムの『Dub In Ambient』とすごく近いかもしれない。

中西:もうある程度リセットできたという気持ちはあります。だから初期の頃のような気持ちでまた曲作りに取り組めたかな。こんなふうに言うと、以前はすごく追い立てられていたみたいな感じだけど、それほど売れているバンドでもないから(笑)。でも話にするとそうなっちゃうよね(笑)。まあ流れとしてはそんな感じで、『Versus』で飽和して、一度リセットしてという。

益子:まあ、長いブレイクだったよね。

中西:得意のね(笑)。で、やっぱり今回はアンビエントっぽい要素が増えているし、そういうのもリセットしたかった気持ちの表れなのかな。

■今回、16年ぶりの新作『MIRAGE』を聴かせていただいて、この言葉が適切かどうかはわからないですが、『Versus』などに比べると少しポップになった印象を抱きました。間口が広くなったと言いますか、たとえばクラブ・ミュージックを聴きはじめたばかりの人でもすんなり入っていけるような。その辺りは意識されたのでしょうか?

益子:まったく意識してないね。

山本:でも『Versus』よりは音がシンプルになりましたよね。

益子:クラブ・ミュージックって何か規定があるわけじゃないし、結局いまどういうスタイルが多く機能しているか、という話だから。そこに対しての意識というのは特にないなあ。でも、細かい部分では逆の意識はあったかな。いま使われているようなリズムとか、ドラムマシンの加工された音を使うのはあえてやめようということは思っていたけど。

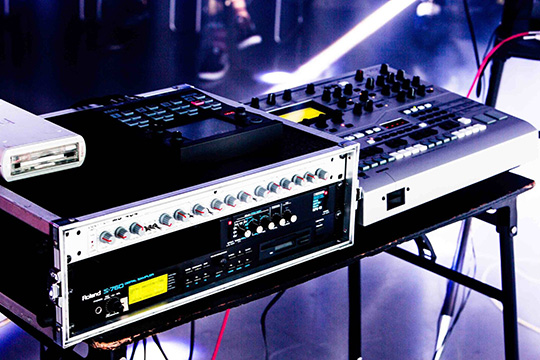

山本:いまトレンドの音楽ってすごく作り込まれているし、若いクリエイターたちは凝った作り方をしていると思うんですが、DUB SQUADは基本的に使っている機材も昔と変わっていないんです。いまも『Versus』を作っていた頃とほとんど同じ。バンド名に「ダブ」という言葉が入っているように、出ている音にエフェクトをかけて変えるとか、そういう手法が原点なので。

益子:そうだね。「なぜバンドという形になったか」という質問のときに答えるべきだったけど、僕らは昔もいまも曲作りという制作作業のなかでパソコンを使うことがないんですよ。もちろん人によって作り方はいろいろだろうけど、おそらく多くの人たちがDAWとか、90年代だったらLogicとかソフトウェア・シーケンサーというものを使って作っていたと思う。僕らはそういう作り方をずーっとしていなくて。その理由は、ひとつのものを3人でああだこうだ言いながらいじくるのは大変じゃないですか。

■なるほど(笑)。

益子:あれはひとりで制作するのに向いている作り方だと思う。複数の人間、なおかつバンドをやっていた人間にとっては、1回ずつ音を止めなきゃいけなかったりとか、何かするたびに待ち時間があったりするというのはすごくまどろっこしいんですよ。だから基本的には押したらすぐ音が出る楽器であったり、ハードウェアのサンプラーだったり、そういうものを使って作るほうが自分たちにとってすごく合っていた。それで、昔からぜんぜん機材が変わっていなくて。もちろんマイナーチェンジはあるんだけど、メインの機材はほぼ同じですね。

中西:僕の場合はさらに劣化して、シーケンサーを使わずやっていて。

(一同笑)

山本:劣化というか退化だね(笑)。

益子:手で弾いているよね。

中西:手で弾いてる。最初にセッションで始めた頃のことを、ただそのままやっているという。だから「ポップ」という感想は意外でした。意識はしていないので。

益子:もちろん奇をてらって変なものを作ろうなんて思っていないけど、何か選択をするときに「受け入れられやすいように」という気持ちで選択することもあまりないというか。たんにそれがおもしろいかおもしろくないか、というところでしか選んできていないから。

中西:そうだね。でも「間口が広い」と思ってもらえたのはいいことだよね。

益子:いいことだよね。よかったね。

中西:僕らのなかでの「これはいいでしょ!」という展開とか、「これはさすがに無理でしょ」みたいなものというのは、たぶん誰にも共感してもらえないなと。そういう暗黙のルールみたいなものがあって(笑)。

■今回のアルバムは16年ぶりのリリースでしたが、これからもDUB SQUADとしてまだまだ出していきたいと考えていらっしゃるのでしょうか?

益子:うーん、特に何も考えてないな。でもこれで終わりにしようとかそういうつもりはまったくなくて、何か次に残したいと思えるようなものが貯まってきて、いいタイミングが来たらまたアルバムを出したいと思います。僕らは「契約があって、何年のうちに何枚かを出さなきゃいけない」というのではぜんぜんないから。

山本:あと、今回のアルバムがどういうふうに受け取られて、どんな反応が返ってくるのかというのが僕は楽しみで。長らく音楽シーンから離れていたということもあるし、僕たちが休止した頃といまとではシーンの状況もぜんぜん違うと思うので。たとえばそれこそEDMフェスみたいなものは昔はなかったから、ああいう場で楽しんでいる若い子たちの耳に入ったらどういうふうに聴こえるのかなとか、興味がありますね。聴いてくれるかわかんないですけど(笑)。

■そういうポテンシャルのあるアルバムだと思います。

中西:またそういう反応で僕らの方向性がどういうふうになるのかというのも変わってくるんじゃないかな。もうド・アンビエントの作品しか出さなくなる可能性もあるし(笑)。

(一同笑)

山本:それがおもしろいと思えばそうなるかもしれない。

益子:本当に「場」というか、いまはライヴの本数は少ないけれど、僕らはメンバーの3人で完結しているわけじゃなくて、ライヴの場に来ている人たちとの関連性みたいなものがすごく大きいし、そこを含めて活動してきているんですよ。だから、あらかじめ自分たちで「こういうことをやっていこう」というのはあえて決めないというか。「場」から受けるフィードバックってすごく大きいからね。

DUB SQUADライヴ情報

R N S Tアルバム リリース パーティ「REMINISCENT」

日時:2017.07.08(土)OPEN 18:00 CLOSE22:00

料金:¥3000 (+¥600 drink charge) W/F ¥2500 (+¥600 drink charge)

会場:Contact

FUJI ROCK FESTIVAL ’17 “INAI INAI BAR” produced by ALL NIGHT FUJI

ステージ:Café de Paris

日程:2017.07.28(金)

会場:新潟県湯沢町苗場スキー場

取材・文:小林拓音(2017年6月26日)

Profile

小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。

INTERVIEWS

- interview with Sleaford Mods - 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 ——痛快な新作を出したスリーフォード・モッズ、ロング・インタヴュー

- interview with bar italia - バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る

- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) - パーティも政治も生きるのに必要不可欠 ──ニーキャップ、来日直前インタヴュー

- interview with Chip Wickham - スピリチュアル・ジャズはこうして更新されていく ――チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with NIIA - 今宵は、“ジャンル横断”ジャズ・シンガーをどうぞ ──ナイア、インタヴュー

- interview with LIG (Osamu Sato + Tomohiko Gondo) - 至福のトリップ体験 ──LIG(佐藤理+ゴンドウトモヒコ)、インタヴュー

- interview with Kensho Omori - 大森健生監督、『Ryuichi Sakamoto: Diaries』を語る

- interview with Lucrecia Dalt - 極上のラテン幻想奇歌集 ——ルクレシア・ダルト、インタヴュー

- interview with Ami Taf Ra - 非西洋へと広がるスピリチュアル・ジャズ ──アミ・タフ・ラ、インタヴュー

- interview with Jacques Greene & Nosaj Thing (Verses GT) - ヴァーシーズGT──ジャック・グリーンとノサッジ・シングが組んだ話題のプロジェクト

- interview with Kassa Overall - ヒップホップをジャズでカヴァーする ──カッサ・オーヴァーオール、インタヴュー

- interview with Mat Schulz & Gosia Płysa - 実験音楽とエレクトロニック・ミュージックの祭典、創始者たちがその歴史と〈Unsound Osaka〉への思いを語る

- interview with Colin Newman/Malka Spigel - 夏休み特別企画 コリン・ニューマンとマルカ・シュピーゲル、過去と現在を語る

- interview with Meitei - 温泉をテーマにアンビエントをつくる ──冥丁、最新作を語る

- interview with The Cosmic Tones Research Trio - アンビエントな、瞑想的ジャズはいかがでしょう ——ザ・コズミック・トーンズ・リサーチ・トリオ

- interview with Louis and Ozzy Osbourne - 追悼:特別掲載「オジー・オズボーン、テクノを語る」

- interview with LEO - 箏とエレクトロニック・ミュージックを融合する ――LEO、インタヴュー

- interview for 『Eno』 (by Gary Hustwit) - ブライアン・イーノのドキュメンタリー映画『Eno』を制作した監督へのインタヴュー

- interview with GoGo Penguin - ジャズの枠組みに収まらない3人組、これまでのイメージを覆す最新作 ――ゴーゴー・ペンギン、インタヴュー

- interview with Rafael Toral - いま、美しさを取り戻すとき ——ラファエル・トラル、来日直前インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE