MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with Ian F. Martin - アイデンティティの問題と、いまアイドルについて語らないこと

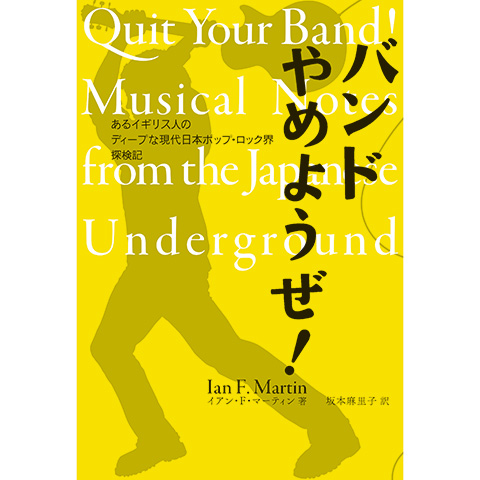

バンドやめようぜ! ──あるイギリス人のディープな現代日本ポップ・ロック界探検記 イアン・F・マーティン (著) / 坂本 麻里子 (翻訳) Pヴァイン/ele-king books |

その本を作った編集者が著者に取材するということはあまりないと思うが、この本に限っては、自分も音楽ライターの端くれであり、音楽メディアに携わっている人間なので、仮に自分がこの本の編集者ではなかったとしても、話を聞きたかった。

『バンドやめようぜ!』(原題:QUIT YOUR BAND!)は、イアン・F・マーティンという在日英国人によるじつに示唆に富んだ内容の日本のロック/ポップス批評だ。通史を描くというのもひとつの批評であり(すべてを万遍なく描くことは不可能ではないかもしれないが、膨大な文字量を要する)、そこには著者の史観や選択も入るわけで、どうしたって語り部独自の批評が介在する。そして、この世に生まれてから20年以上ものあいだの英国文化圏での経験は、日本文化圏の音楽を語る上でも照射される。その見え方が、日本文化圏におけるこの本の面白さのひとつとしてある。

日本の音楽が海外でブームというのも、最近の音楽界が、新譜を追うよりも過去の掘り出し物を探したほうが刺激的という、ある意味後ろ向きな潮流のなかにあるなか、『バンドやめようぜ!』は、過去の再評価ではなく、現代そして将来へと向かう本であり、そうなると、Jポップ/アイドルについても触れなくてはならないわけで、よくここまで書いてくれた! というのが編者の正直な感想だった。というのも、この本で描かれているのは日本からは見えづらい日本だからだ。

なんにせよ、イアン・F・マーティン氏は、僕が知る限り、日本でもっとも全国のライヴハウスに足を運び、日本人音楽ライター以上に、もっとも大量のジャパニーズ・インディ・ミュージックを聴いている人物である。その成果は彼のCall & Responseレーベルをチェック。以下のインタヴューは、『バンドやめようぜ!』を未読の方にはよくわからない話かもしれないが、ちょっとのあいだお付き合いいただければさいわいである。

これは日本に限らず一般論としての文化的視点として西洋、と言ってもアメリカとイギリスの英語圏、においてはものすごく日本寄りになってきていて、それは音楽というものにおける自分のアイデンティティの拠り所的な見方が強まってきているからなんだと思う。

■そもそも日本に移ることになったきっかけはなんだったんですか?

イアン・F・マーティン(以下、イアン):その質問はよく聞かれるんだけどじつは答えるのが難しいところで、(日本に移った)16年前の自分がどういう人間だったかも覚えていないんですよね(笑)。とにかくUKから遠く離れたところに行ってみたかったんです。ただしトイレがちゃんとしているところじゃないと嫌だった(笑)。トイレに関してはフランスより悪いところには絶対に行きたくないという基準があったんですね。

ただじつはそんな単純な話でもなく、音楽についてではないけれど日本に関しては多少知っていたということもあったんですね。というのも、大学で日本の映画について学んでいたというのがひとつ。前に日本に来たことがあったということがひとつ。だからいい場所かなと思って来たんです。せいぜいいても2年くらいかなと思っていたけど、こんなに長くなっちゃった。

■日本の音楽シーンに惹かれてとか、レーベルをやりに来たとかいうわけでもないんですよね。

イアン:白人の救世主として日本の音楽シーンを救いに来たというわけではないんだよね(笑)。

■はははは。

イアン:UK時代にもいろんなバンドを観に出かけたりはしていたので、日本に来ても同じようにバンドのライヴを観に行きたいとは思っていたんですね。ただそうするうちに東京周辺の小さな会場に出入りするようになって、とくに高円寺にはよく行っていて結局そこに住むことになるんですけど、そうするうちにそういうシーンと自分との関わりあいができていったんですね。UKでそうはならなかったのはあくまでも自分は客のひとりという立場で、バンドが有名でも成功していなくても向こうの人はロックスター的なんですよね。それに対して日本の会場で見るバンドの姿というのは、お客さんとバンドの境界線がそこまで厳密に別れていないというか、混じっているようなところがあって、そういう状況だったからこそ僕みたいな人でも日本の音楽と絆を持っていくことが出来たんだと思うんだけど。

とにかく、そういう日本のありかたが自分にとっては啓発というか、目から鱗みたいなところがあったんですよね。それが自分の気持ちのフックになったきっかけですね。この本(『バンドやめようぜ!』)に「日本にいる外国人って結局孤独で悲しくて、友だちもいないなかでこういうところに救いを求める」みたいなことを書いたんですけど、それは半分はジョークで半分はアイロニーで書いたつもりだったのに、在日の外国人の人たちがこれを読んで「そうだよね!」っていう反応がけっこうあったんだよね(笑)。たまたま思いついて書いたことだったんだけど、じつは真実を突いていたのかも。

■その孤独な外国人にとって、客が二桁も入らないようライヴハウスみたいなマニアックな空間というのはなおさら行きづらいんじゃないかと思うんですけどね。

イアン:20人いたらいいほうだよね(笑)。知っているバンドを観にいくわけなんだけど、例えばこの本の最初にスチューデンツというバンドのことを書いたけど、少年ナイフの前座をやったことのあるバンドということで知っていて、少年ナイフといえばUKでも活動しているし、すごく人気ってわけじゃないけど音楽好きなら聞いたことがあるというバンドなので。それと関わりのあったバンドということでスチューデンツのチラシを見て、八王子の客が6人くらいいたライヴハウスに行ったんですよね。

■なるほど。

イアン:そういうところに行くと観たかったバンドのほかに4つくらいバンドが出ているんですよね。そうするとひとつくらいはいいと思うバンドがいるんですが、アフター・ショウ(打ち上げ)でミュージシャンたちが話をしてくれるんです。そういう人たちに「どういうバンドが好き?」とか「ほかに共演していいと思ったバンドはいる?」とか、そういうことを聞くなかで、だんだん知っているグループが増えて、自分なりに追いかけていきたいバンドが増えていきましたね。いまだにそのあたりのバンドで記事になっているような情報がないんだけど、というか書かれているものはたくさんあっても整理されていないので情報が得にくいところはあるんだけどもね。

■話は変わりますが、本のなかで「1978年生まれの自分はブリット・ポップ直撃世代」というようなことを書かれていますよね。そのブリット・ポップ直撃世代だったがゆえのトラウマというか、あの騒ぎの国家主義的だったというネガティヴな側面についても書かれていますが、音楽リスナーとしてのあなたには、ブリット・ポップというのはどのような影響を与えたのでしょうか?

イアン:そのブリット・ポップ時代に僕はティーン・エイジャーだったんだけど、あの時代そのものがネガティヴだったと言っているつもりはないんです。というか当時はそういう自覚もなかったんだけれど、いま振り返って距離を持って見たときに、たぶんあのムーヴメントは国家主義的なものを意図していなかっただろうけれども、そこにいた人たちの考えかたのなかには種として国家主義的なものがあったということは否めないんじゃないかっていまは感じるんだよね。モチベーションがなんであれ、自分がなにかの一員になってしまって一緒に旗を振ってしまったら、なにかしらの問題がそこで生まれてくるということはほかの現象を見ていてもわかると思う。

「愛国主義(Patriotism)」と「国家主義(Nationalism)」という言葉の違いは僕自身もはっきりと差別化はできないけど、いずれにしても邪悪で危険なものをはらんでいると思う。というのも人間というのはどこかに所属したいという気持ちが必ずあるから、その思いがあまりにも強いためにいまの世界の人々はアイデンティティに苦難しているところがあると思うんだよね。それは商業主義にしても、資本主義にしても言えることだし、あとはネットがこれだけ氾濫してくるなかで自分のアイデンティティに自信が持てなくなってきている人がいろんな意味で増えてるでしょ? ナショナリズムというのはそういうなかで「自分がなにか確固たるものを目指しているという気持ちを持ちたい」という人びとの欲求が作り上げている動きだと思う。だから国家とかいうものじゃなくて、なにか違うところにアイデンティティを見つけられればいいのになと僕は思うんだけれども。だってそれが右翼じゃなくて、左側の政治家の人たちだって性別や民族などのさまざまなアイデンティティを問うているわけだよね? 自由だと言いつつもやっぱりそこはなにかしら問うているわけで、音楽のシーンのなかにも同じようなことがあったと思う。アイデンティティに悩むがゆえに、なにか自分が帰属するシーンはないかって。

例えば80、90年代は服装ひとつ取っても「お前はゴス」って決まられるようなことがあって、そういうなかのひとつとしてブリット・ポップという動きはあったんだと思う。たぶん自分があのシーンを考えたときになにか落ち着かないものがあるのは、国家主義に通じる帰属を求める動きに対する違和感と、あとは自分自身が典型的な英国人というものと共通項を見出せない人間だからだと思う。同じ土壌に生まれたということ以外には本当に共通項が見つからないんだ。だったら国は違ってもアートやカルチャーの面で自分と共通する価値観を持つところのほうがアットホームに感じられるし、そういう意味ではいまのモリッシーには非常に失望しているね(笑)。

■(通訳さんに)うちはモリッシーの本を出していることもあって、最近イアンにメールで「モリッシーは好き?」って聞いたんですよ。聞くんじゃなかったな(笑)。

イアン:モリッシーはそういう人じゃなかったのにね……。80年代のモリッシーはオタクから何から、英国社会というものに馴染めないでいた人たちの体現者であり代弁者だったし、そういう人たちにとっての解毒剤的な存在だったのに……。彼も歳を取ったんだよ。ブレグジットの話のなかで、「これが真のワーキング・クラスだ」とか「ワーキング・クラスの精神だ」みたいなことを言っていたんだけど、考えるとマンチェスターやロンドンやブリストルや、ああいう都市は投票ではビックリするくらいブレグジットに反対しているんだよね。僕が思うに、そういうなかにあってモリッシーを含むちょっと年配の人たちは変化についていけない、混乱のなかでノスタルジーに走るみたいなところがあるんじゃないかな。

ある意味では僕と似ているところがあるのかもしれないね。UKを離れていったというところでね。モリッシーもたしか90年代にアメリカだったかに行っているし、僕がいまUKを離れている以上に長い期間離れていた人だから、遠くから自分の国を見るというなかでやっぱり失望は味わうと思うんだよね。その失望を味わっている対象は僕とは違うかもしれないけども、そういう感覚というのは事実としてあると思う。そういう意味で僕みたいな人間にイギリスについて語らせちゃいけないんだ(笑)。聞かれるんだけどね(笑)。

■そりゃ、聞かれるでしょう(笑)。

イアン:とても危険だよ(笑)。イギリス人のってことがね(笑)。だから信じちゃいけないよ(笑)。

■だから僕なんかから逆に言うと、モリッシーみたいに表に立って炎上する人がいるというところがイギリスっぽいなと思うんですよね。ああいう、音楽と政治との太いリンクは日本にはいないから。

イアン:いや、音楽というのは根っこにそういう性質を持っていると思うんだよね。ただ音楽というだけじゃなくて、そこにはアイデンティティを窮する気持ちがあるし、ということは当然ポリティクスに繋がってくるわけで、音楽と政治は分けては考えられないんじゃないかな。

■それはあなたもこの本のなかで書いていますよね。

イアン:それに関連して、この本の紹介のされかたのなかで「日本においては音楽をネガティヴに語ることはタブー視されている」ということに注目がいっているみたいなんだけど、現状として僕の考えかたってまだ過去の世界にいるのかなって自覚するところもあって。ジャーナリズムについてこの本で言っているのは、昔からの対立を煽るみたいなところ、ようするにレスター・バングスやポストパンクの時代、80年代の『NME』のような時代というのは音楽シーンでさまざまな意見があって、とくにクリエイティヴな意見のバトル・グラウンドみたいな書きかたをしていたよね。それに対してミレニアム以降のいまというのは、じつは西洋の人たちも日本人と音楽観が似ているというか、ようするにあまり煽り立てないし叩こうとしなくなってきているんだよね。

その理由というのはいくつか考えられるんだろうけど、これは日本に限らず一般論としての文化的視点として西洋、と言ってもアメリカとイギリスの英語圏、においてはものすごく日本寄りになってきていて、それは音楽というものにおける自分のアイデンティティの拠り所的な見方が強まってきているからなんだと思う。日本で「NO MUSIC, NO LIFE.」というスローガンがあるけど、まさにあれだと思うんだよね。「音楽=自分の暮らし、自分自身」みたいな考えかたが広まってくると、今度は「音楽を叩く=個人攻撃」ってことになってしまうと思うんだ。音楽自体じゃなくてやっている人を攻撃するというような考えかたになってしまっている。結局のところ音楽というのはその人の聴いている音楽がその人物を語るってところもたしかにあるとは思うんだけど、やっぱりミュージシャンのキャラクターみたいなところに自分のアイデンティティを感じている人が多くなってくると音楽批判というのがなかなか難しくなるんじゃないかと思うんだ。日本の場合はそもそも業界の構造上(批判が)難しいというところがあるんだろうけども、感覚的にいまの日本の若い人たちといまの英語圏の若い人たちの音楽に対する観点というのはすごく近くなっているんじゃないかって思うんだ。かつてのような批評というのは成り立たなくなっているような気がする。

理由としてはすべての雑誌を読まなければいけなかった時代とは違って、いまはツイッターやなんかで作品を発表すればすぐに反応が返ってくる時代だから、じっくり読んで考えるということじゃなくて、もしかしたら作る側も出した途端にフッと返ってくるとか、あらゆる方向から攻撃されるということを常に念頭に置いて作っているのかもしれないし、東京の変化というのは昔と比べたらかなり早いよね。そういうなかで僕の批評性というのはオールド・スタイルな厳しい人たちとミレニアム世代のあいだにいるんだろうけれど、昔の人に比べたら全然優しいよ(笑)。もうひとつは細分化された音楽のなかで読む人が非常に限られている、そこで言ったことがすべてという世界になっているということにおいてはインディ・バンドを相手に厳しい批判をするなんて、赤ん坊をいじめているみたいだから僕はしないな。ある程度批評に足る存在にまでなっていないと厳しいことは言えないというのが僕の考えかたとしてありますね。

取材:野田努/通訳:染谷和美(2017年12月06日)

| 12 |

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE