MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with jan and naomi - とてもとても静かな声とともに

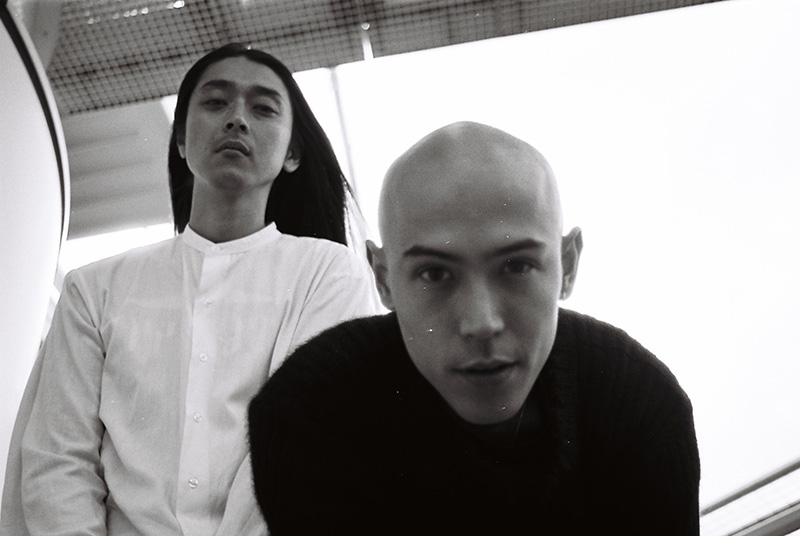

2014年、デビュー直後のjan and naomiのライヴに偶然接することが出来たのだが、美しく儚げな男性ふたりが、極めて繊細にコントロールされた弱音の響きを紡ぎ出す様に、非常なインパクトを受けたのだった。ファッション・モデルをもこなすというその出で立ちのシャープさ、そして奏でられる音楽の圧倒的幽玄。アートの匂いを強烈に振りまきながらも、まるでこの街でないどこかからふと現れた超俗的な佇まい。

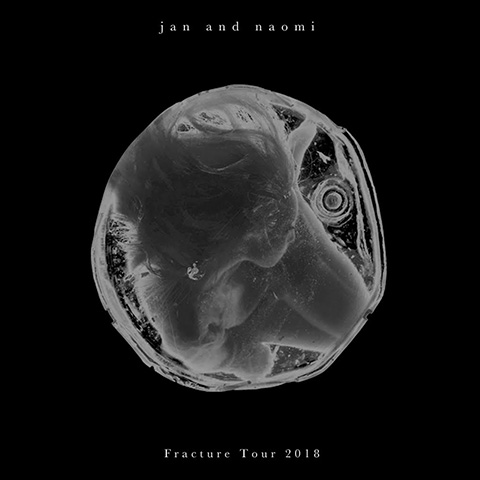

その後もEPリリースやフジロックへの出演などを経て着実のその特異な存在感を浸透させていくなかで、彼らの表現は「狂気的に静かな音楽」とも称されるようになっていったという。なるほどこのファースト・アルバム『Fracture』は、その言葉に強く頷くことの出来る出色の内容だ。

広がりあるサウンドケープや抑制のきいたエレクトロニクスの用法からは、所謂チル・ウェイブ以降のサイケデリック感覚が強くにじみながらも、ジェイムス・ブレイクやキング・クルールといったサウンドメイカー達とも共通するような透徹した音響意識を感じさせる。しかしながら、メロディーとそれを届ける歌はあくまでインディー・フォーク的であり、その意味で、かつてのサッド・コア~スロウ・コアのアクト達に通じるような、静謐な「うたもの」としての快楽性も備えている。

また、ほぼ全曲が英語詞で構成されているその歌詞世界も、彼らの「狂気的に静かな音楽」を創り出す重要な要素となっている。全編において、神(逆説的に、ときに悪魔的なものへの憧憬も隠さない)や愛といった形而上学的存在への問いかけが染み出す。しかし、ゴスペル音楽のような、熱狂的な覚醒や躍動は締め出され、その変わりに、甘く物憂げな静謐がメロウネスとなって全体を浸す。

邦訳:あなたがいないと、大空を羽ばたく羽をなくしたようだ/何度あなたがこの世界に存在したかと思っただろうか/何度あなたが実存すると思っただろうか、/何度もそう思った ‘Forest’

こういったペシミスティックなヴィジョンは、近代以来の放蕩への回心・贖罪を経て救済へと向うべきだったはずの現代の文明が、むしろ日々自らの手で神を葬り、救済を遠ざけてしまったことで代わりに引き寄せることとなったニヒリズムに強く培養されているようにも見える。一方で、そういった諦念の淀みの中でも、

邦訳:ここはあなた夢の入り口、今までのことには別れを告げて/この折れた骨で、エスの街から抜け出すのだ/私たちの夢のためにその約束は守って、今まで見てきた罪に別れを告げて ‘Fracture’

とタイトル曲に歌われるように、これまで重ねてしまった罪を見つめつつも、新たなフェイズを切り開こうとする心性を垣間見せもする。

jan and naomi Fracture cutting edge |

耽美的音楽と審美性から、ある種「浮世離れした」存在と見做されそうなjanとnaomiによる音楽は、その実、「諦念」と「希求」、「破壊」と「再生」の間に揺れる生活者の告白として、極めて実直で真摯なものだとも言える。

この、蠱惑的なほどに極めて静謐な音楽は、静寂に取り囲まれるとときに静寂そのものが我々を圧するような不安を喚起するように、静謐であるがゆえ我々を内省へと誘い、内省の果には実存世界の外延へと連れ出しもする。熟れ、爛れ、饐えを抱えながら、それでも今、救いを希求する。破壊を受け入れながら、そこから新たな物語を紡いでいく。

卓越した現代のレクイエム集であるとともに、賛美歌集とも言える本作『Fracture』をリリースしたjanとnaomiのふたりに話をきいた。

naomiさんと一緒に音楽を作りはじめた時期、反骨精神のある音楽がすごく好きで。そのなかで何がいちばんパンクなのかって考えたときに、もちろん大きい音を出して真正面からぶつかっていくのもすごくカッコいいんだけど、東京の渋谷で、絶えず様々な音が無秩序に鳴っているところで、それを「フッ」と止めるというようなことがもっともパンクかな、と思ったんです。

■2016年の前作EP『Leeloo and Alexandra』のリリース以降、フジロックやロシアのフェス(V-ROX FESTIVAL)への出演や、映画『Amy Said』の音楽担当など、いろいろなフィールドで活動してきたかと思うのですが、そういった経験は今作に制作に影響を与えていますか?

jan(以下j):いちばん大きかったのは映画音楽制作の経験ですね。

naomi(以下n):劇伴すべてとエンディング・テーマを、という依頼で。限られた予算内で多くの楽曲を作らなくてはいけなかったので、レコーディング・スタジオに入る予算も無くて、自宅で完パケまでもっていけるようなやり方をしっかりしなくてはいけなかった。だから自然と俺もjanもDTM的に制作する環境が整ってきて。それは今作の制作を進める上で影響がありましたね。今までは、生ドラムと、アンプから出しているギターの音を主軸にしていたものが多かったんですけど、そういうプロセスではない楽曲が増えたというのがあります。

■いままでは普通にプリプロを制作して、それをスタジオへ持っていって、というようなスタイル?

n:そうですね。

■今回はふたりがお互い事前にデモを投げあって、みたいな感じ?

j:お互いに交換するっていうよりは、基本スタジオに入るまでは別々に形を作って、スタジオに入ったらふたりでいろいろ遊ぶっていうやり方だったかな。

■そういうプロセスがアルバムの音にも反映されている気がしますね。これまでに比べてギターよりもピアノが目立ってきている感じとか、エレクトロニクス音の比重も増えている気がしました。

j:naomiさんが打ち込みで作るものもあれば、俺がシンセサイザーを使うということもあったり。あと家でヴォーカルも取れる環境になったことも大きかった。

■新作についての話に本格的に入る前に、映画『Amy said』の音楽制作について訊いておきたいんですけど、おふたりの音楽は所謂映像喚起力が強いなという気がしていて。基本英語詞であるにも関わらず、特定の風景を喚起させるというか。監督の村本さんとしても、そのあたりを汲んでのオファーだったと思いますか?

j:たぶん最初は監督もそういう気持ちだったと思うんだけど、徐々に監督にも明確なヴィジョンがあるっていうことがわかってきて。

n:打ち合わせのときにラフの映像を見ながら「具体的に思っていることがあったら教えてください」って言ったら、めちゃ具体的で(笑)。

■「こういう音をここに入れてください」的な?

n:そうです。「何年代の誰々みたいな音楽が欲しい」とか、「ここはテクノで言うとあの時代の感じ」とか、「バーで鳴っているBGMも欲しい、このマスターはこの年代の音楽に影響を受けているから、たぶんかかっているのはこういう音楽だ」といったような。

■そういう意味では、アーティストっていうよりプロの映画音楽作家さん的な感じですね。それが経験としては大きかったと。

n:そうなんです。いままでトライしなかったこともできたし。「トミー・ゲレロみたいな曲で」というようなオーダーとかもあったな。

■映画音楽って、監督によって全然やり方違うみたいですよね。厳密に音符レベルで指定してくる人もいれば、「ふわっとした感じでお願いします」みたいな人もいる、と。いろんなミュージシャンに映画音楽制作の話を聴くと、みなさん「大変だけどいろいろ鍛えられる」というようなことを言いますね。

n:それはかなりありますね。

j:結局、僕らも映画音楽のプロじゃないから、作ったものにはjan and naomiらしさはやっぱり残ってはいるんですけどね。

■今回のアルバムはとくに映像喚起力が強いなと思いました。各曲、何か具体的な映像世界を想定した上で曲作りしていくんでしょうか?

j:前作までは割と、イメージや言葉の輪郭を帯びていないものを曲のなかに投げ込んで聴き手にそのエッセンスを自由に解釈して欲しい、というのがあったんですが、今回、自分が歌詞を書いたものに関しては具体的にして、抽象表現は抑えてストーリーテリングする感じでやりたいなあ、と思いました。聞き手によってはもしかしたら以前より映像性がなくなったと思うこともあるかも知れないけれど、割と自分的には具体的なヴィジョンが見えたものを投げ込んでいるというイメージです。

■場面設定的がしっかりある感じを受けました。

j:劇っぽくつくれたらな、と思っていました。

■各曲、曲ごとにテーマを先に設定して、そこから作っていく、という形ですかね?

j:俺が作った曲は最初に歌詞書いてという感じだったんですけど、naomiさんは?

n:はじめはテーマはとくに決めないですね。何か映像にあてはめるような作り方もしていない。

■曲を作っていく段階で徐々にテーマのようなものがあぶり出されていく、と。

n:そうですね。

取材:柴崎祐二(2018年6月20日)

Profile

柴崎祐二/Yuji Shibasaki

柴崎祐二/Yuji Shibasaki1983年、埼玉県生まれ。2006年よりレコード業界にてプロモーションや制作に携わり、これまでに、シャムキャッツ、森は生きている、トクマルシューゴ、OGRE YOU ASSHOLE、寺尾紗穂など多くのアーティストのA&Rディレクターを務める。現在は音楽を中心にフリーライターとしても活動中。

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE