MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with Mark Stewart - 俺は永遠の楽観主義者だ

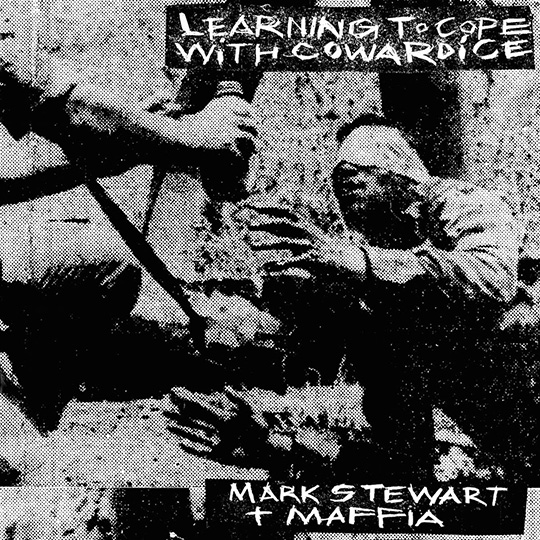

当時初めてマーク・スチュワート+マフィアでブリストルでライヴをやったことは、ブリストル・シーンが生まれるきっかけになった。このアルバムはバンクシーがいちばん好きなアルバムだし、ダディーGのお気に入りでもある。

ただ生きるのに、なぜこうも金がかかるのだろう……。いや〜、きつい。だれにとってもこのきつい新自由主義しか生きる道はない、ひとびとにそう信じ込ませるリアリズムを分析し描いたのがマーク・フィッシャーの『資本主義リアリズム』という本で、その副題は「ほかに道はないのか?」だ。本当に、ほかに道はないのか? ぼくたちはこの終わりなき倦怠感のなかでじたばたするしかないのだろうか?

音楽ファンであるフィッシャーが、そうしたやっかいな資本主義リアリズムにおける外部の可能性について思考をめぐらせるとき、レイヴ・カルチャーやダブに行き着くのは納得のいく話ではあるけれど、それは過ぎ去った昔のことではないのかという声もあろう。が、「ほかの道」は意外なことに、いちど殺され死滅したものたちこそがしめすかもしれない。死者が無言であるとはかぎらないのである。

1970年代なかばのリー・ペリーがジャマイカで繰り広げた音響実験は、UKに渡るとパンクを通過して、エイドリアン・シャーウッドによってさらに拡張された。そのクライマックスのひとつに数えられる1983年の『ラーニング・トゥ・コープ・ウィズ・カワディス』は、味気ない灰色の街の抑圧のなかにさえも「ほかにも道はあるだろう」と言っているようだ。バンクシーがこのアルバムを好きなのはなんとなくわかるような気がする。ここには抵抗とともに至福の王国(=エルサレム)も描かれている。熱狂的でもあるのだ。マッシヴ・アタックのダディーGがこれをいちばん好んでいる理由は明白だ。『ラーニング・トゥ〜』は、マーク・スチュワートの数あるアルバムのなかでもっともレゲエ寄りだからだろう。

とはいうものの、ルーツ・レゲエ・バンド、クリエイション・レベルあるいはダブ・シンジケートのメンバーたち、そしてエイドリアン・シャーウッドといっしょに作り上げた『ラーニング・トゥ・コープ・ウィズ・カワディス』は、初期の〈On-U〉におけるダブの冒険が次のステージ(=オールドスクールのヒップホップ・ビート)へと進む手前の作品である。以下のインタヴューでマーク・スチュワート自らが言っているように、ザ・ポップ・グループのジャズ・ファンク路線からレゲエへとシフトするちょうどのその真っ直中を通過したあたりにドロップされている。なるほどそのサウンドは、たしかにのちのBurialにも繫がっている。

マーク・スチュワートは読書家で、博識である。そしてその表現が頭でっかちにならないのは彼が本当にいろんな音楽を愛しているからで、たとえばこのインタヴューでいうと、それはスキンヘッドの話に垣間見れる。政治的な人間は、とかく右だ左だと分ける。しかしよく行くパブにはスキンヘッドもいる。自分と同じように、このきつい社会を生きている人間のひとりとして。だから意見はちがっても、マーク・スチュワートは彼らと対話する。そうした人間的な泥臭さは、音楽ならではのものである。

マーク・フィッシャーと同じくらいパンクでワクワクさせる理論を提唱したのがすでに他界したフランスの哲学者のジル・ドゥルーズで、彼に関する展示会を今年の終わりにゲントで企画しているんだ。ジャン・ボードリヤールやジル・ドゥルーズ、フェリックス・ガタリ。彼らの執筆は、それこそジョー・ストラマーが描く歌詞の世界と同じくらいクールだった。

■こんにちは。今回は野田努さんというジャーナリストからの質問になります。これまで何度も取材を受けていると思いますが、よろしくとのことです。

マーク:俺からもよろしく伝えてくれ。日本には数人クールなジャーナリストがいるから顔を見たら誰かすぐにわかるだろう。

■ありがとうございます。で、早速ですが、最初にまず、お元気ですか?

マーク:元気にやっているよ。ありがとう。君の方はどうだ?

■はい、元気です。

マーク:お願いがひとつあるんだが、彼から質問されているって雰囲気を出す意味で、低い声で話してもらえるかな。

■(笑)かなり無理がありますが、できる限り頑張ります。で、パリの黄色いベスト運動をどのように受け止めましたか?

マーク:正直多忙過ぎて状況を詳しく把握できてないから答えるのは難しい。言えることは、同じベストの括りで違う内容の抗議運動が多発しているということだ。政治的な質問ばかりになるのかな。取材を受けると政治のことばかり聞かれるもんだから。

■政治の質問ばかりではありません。

マーク:俺をマーガレット・サッチャーと勘違いしているのだろうか。

■そんなことはありません。

マーク:それが俺からの答えだ。

■フランスでは68年の5月革命以来のできごとだと解釈している向きもあるようです。だとしたら、その影響、余波はUKにもおよぶはずですが、じっさいのところいかがでしょうか?

マーク:どうだか。もしいま君と俺が地元のパブで話をしていたとしたら、一緒に(黄色いベスト運動について)グーグル検索してそれを元に話ができただろう。でも俺は限られた情報しか持ち合わせていない。フランスに住む友人も大勢いる。彼らからそれぞれ違う視点からの話は聞いている。町ごとに抗議内容が違うんだ(※UKではむしろ右派が黄色いベストを着て、EU離脱に向けてのデモ行動をしている)。

フランスは元々抗議活動が盛んな国だ。農家でさえ地元の自治体に肥料を遺棄して抗議運動をするくらいなんだから、そういった抗議活動は伝統的に存在する。それがいま組織化されつつあるようだ。発端になったのはどうやら燃料費の増加か何かのようで、消費者による抗議デモのようだ。でも詳細は知らないからコメントは避けたい。

まあ、これがまた信じられないような話でね。まるで『レイダース失われたアーク』のようだったよ。エルサレムのソロモン王の神殿の地下を一生懸命掘って聖なる埋蔵品を発掘したテンプル騎士団そのものだ。

■マーク・フィッシャーの『資本主義リアリズム』は読まれましたか?

マーク:もちろん読んだよ。マーク・フィッシャーは親しい友人でもあった。彼は何年もの間俺の音楽を応援し続けてくれた。ミドルセックス州から多くの理論家が出てきた時期があった。〈Hyperdub〉所属のKode9を含む、素晴らしく頭脳明晰な連中だ。urbanomics (都市経済学)についての考察だ。マークの提唱は、パリに住む俺のかつてのシチュアシオニストの友人たちを彷彿とさせる。それと記号学(semiotics)も。今回の再発に辺り、マークの志を継承するイタリアの理論家(※おそらくフェリックス・ガタリのこと)たち、Obsolete Capitalism(※ガタリを使った12インチをリリースしている!)と組んで、エッセイを書いてもらった。当然、マーク本人にエッセイを執筆して貰いたかったが、彼は自決してしまった……。

マークの頭のなかは輝くダイヤのようだった。彼は音楽を愛した人でもあった。彼の葬儀では俺も弔辞を述べた。彼の兄弟にも声をかけてもらった。頭脳明晰な連中が俺の音楽から様々な思想を見出していることに俺自身が驚いている。(自分の作品に)そんなものが存在していたなんて俺自身も知らなかった。驚きでしかない。このアルバム(『ラーニング・トゥ・コープ・ウィズ・カワディス(Learning To Cope With Cowardice)』)がきっかけでインダストリアル・ミュージック、トリップホップが生まれたと言われるけど、何故なのか俺にはわからない。俺はいまでも無邪気に、子供のように、いまだに好き勝手実験を繰り返している。なぜかはわからないけど、柔軟な考えを持てば、周りも柔軟な考えを持つようになる、ということなんだろう。質問に戻ると、マークは素晴らしい。原稿を集めた本が再発されたようだ(※k-punk: The Collected and Unpublished Writings of Mark Fisher 2004-2016)。

個人的には彼と同じくらいパンクでワクワクさせる理論を提唱したのがすでに他界したフランスの哲学者のジル・ドゥルーズで、彼に関する展示会を今年の終わりにゲントで企画している。ジャン・ボードリヤールやジル・ドゥルーズ、フェリックス・ガタリ……。彼らの執筆は、それこそジョー・ストラマーが描く歌詞の世界と同じくらいクールだった。本当に素晴らしい。人びとはもっと彼らのような人たちの書物を読むべきだ。俺にとってのきっかけはシチュアシオニストやダダイズムだった。俺はそういう原稿をハイパーテキストと呼んで魅力を感じているし、アイディアを拝借することもある。おっと、ここではそんなこと言っちゃだめだな。

■なぜ上記の質問をしたかというと、〈ミュート〉から送られてきた資料に、マーク・フィッシャーが『ラーニング・トゥ〜』への讃辞を送っていたという旨が記されていたからです。じつは今月末、マーク・フィッシャーが『ラーニング・トゥ〜』について触れている原稿も収録した『Ghosts of My Life』の日本版『わが人生の幽霊たち』を刊行します。

マーク:彼は本も出すのか。

■はい。

マーク:最大の敬意を送るよ。俺からも日本で出してもらいたい本があるかもしれない。ところで誰が翻訳をしているんだ?

■翻訳者までは把握していないです。すみません。

マーク:ぜひ、同じ理論家の人に訳してもらいたいものだね。俺自身ボードリヤールやボードレールの訳書も多く読むからわかる。その筋の人にしかわからない行間の意味などがちゃんと汲み取れる人でないとなかなか訳すのは難しい。(※訳者の五井健太郎はシュルレリスム研究が専門)

■わかりました、そのように伝えておきます。それでは、アルバムについて伺っていきたいのですが、言うまでもなく、『ラーニング・トゥ〜 』は、あのポストパンク時代においても、もっともインパクトの強い作品の1枚であることは、リアルタイムで聴いたこの質問者にはよくわかります。革命的なサウンドからアートワークにいたるまで、あなたのソロ・キャリアにおいてももっとも素晴らしい1枚に挙げられる作品だと思います。その名盤にヴァージョン違いをふくむとはいえ10曲もの未発表音源「The Lost Tapes」が残っていたことがまずは驚きでした。これはいったいどういうことなのか、あらためて説明をお願いします。

マーク:まあ、これがまた信じられないような話でね。まるで『レイダース失われたアーク』のようだったよ。エルサレムのソロモン王の神殿の地下を一生懸命掘って聖なる埋蔵品を発掘したテンプル騎士団そのものだ。今回のプロセスを説明するなら、超自然な考古学だ。『As The Veneer Of Democracy Starts To Fade』のアルバムでも同じことが起ころうとしている。発売から何年も経っているにも関わらず、再発を考えはじめた途端に、どこからともなく人が現れて、「こんな音源がありますけど」と言ってくるんだ。世にも不思議な物語さ。

当時、このアルバムを完成させてから数年経った後にロンドンのエイドリアン(・シャーウッド)の家を訪ねたとき、雨が降っていたんだけど、マスターテープを詰め込んだ箱が外に置いてあったんだ。で、「これどうするつもり?」と聞いたんだ。当時は経費節約のためにマスターテープをそのまま再利用することが多かったからね。例えばリー・ペリーなんかは同じテープを何度も何度も使っていたよ。前に録音したものの上から上書きしてしまうんだ。で、エイドリアンは「家に置き場所がなくてね」と答えたんだ。これは「荷物を減らせ」って奥さんから言われるようになる前の話だ。友だちはみんな持っているCDを処分されないように隠すのに必死だよ」。

■日本でも「断捨離」って言うんですよ。

マーク:(笑)女性がハマるんだよね。君の旦那さんも気の毒に。

■で、マスターテープの話の続きをお願いします。

マーク:そうそう。で、てっきりマスターテープはすべてなくなってしまったと思っていたんだ。でも、当時から俺はなんでもすべて録音していた。何をやるにもエンジニアに「これを1/4インチテープに録音しておいてくれ」とお願いしていた。というのもマルチ・ダブ、マルチ・テ-プの手法をとっていたから。俺がとったアプローチは、曲を構築する際に、違うテープから一番いい部分をつなぎ合わせたというもので、タイトル曲の“Learning To Cope With Cawardice”なんかは1曲だけで87のエディットがあった。細かいテープの切れ端を壁に全部貼り付けて、「ああでもない、こうでもない」と、まるでシュールレアリズムのモンタージュのようにつなぎ合わせていったんだ。

で、これらの元ネタになった音源、つまり、我々が切り刻んでしまう前のちゃんと楽曲の形をしていた音源が収められていたテープがあって、俺はてっきりそれもすべて処分されてしまったとものだと思っていた。それがいきなりだ。何年も活動していると世界中でコンサートに何度も来る客と親しくなるわけだけど、俺もエイドリアンも親しくしている医者で〈On-U〉の熱狂的ファンがいて、その人から「マーク、古いマスターテープを大量に修復したんだ」と連絡があった。だから「へえ、『ラーニング・トゥ〜』からは何かある?」と聞いたんだ。ちょうど〈Mute〉から再発の話をもらっていたから。そしたら「いくらでもあるから送るよ」と言ってくれたんだ。

というわけで、エイドリアンとふたりで彼のスタジオで修復された当時のマスターテープを全部聴き直す作業をした。なかには30分間ひたすらハイハットとスネアにいろんなエコーを試しに掛けているだけのテープもあった。ルー・リードの『メタル・マシン・ミュージック』ではないが、変わった音を出そうとしてね。俺とエイドリアンが聴く分には面白いけど、〈On-U〉以外の人間が聴いて面白いとは思わないような(笑)。

今回再発盤を出すにあたり、俺もエイドリアンも深く関わっていて、きちんとした物語を伝えたかった。掘り出した音源をラジオ番組のような形で公開することにしたんだ。「これは流石に退屈だろう」という部分だけを除いただけで、他は当時のものをそのまま残している。これらのマスターテープはどういうわけだかポルトガルに流れ着いて、それをオランダに住む俺の友人が、ポルトガルにいる持ち主とファンが集まるチャットで知り合って、オランダで修復作業をして我々に送ってくれたんだ。

他にも似たようなことがあった。アメリカに住むファンがThe Mafiaでのライヴ音源を送ってくれた。そうやって音源を大事に持っていてくれる人たちが世の中にはいるもんだ。

俺もかつてロキシー・ミュージックで同じことをやっていたけどね。我々がまだ子供だった頃、ロキシー・ミュージックのコンサートにカセット録音機をコートに隠して内緒で持ち込んだものだった。今回にしても、レコード会社の倉庫にあった単なるデモ・テープの寄せ集めにならなくて本当に良かったと思っている。

個人的にはいつだって未来のものを発信したいと思っているよ。過去の作品を再発をするのであれば、絶対にクールなインディ・レーベルから、自分たちがすべて監修をおこなう形でしかやりたくない。アートワークから使う紙の材質に至るまですべてに関わっている。実際俺とエイドリアンは今回の「The Lost Tapes」をまとめるのに、オリジナルのアルバムよりも多くの時間を費やしているんだ。

■未発表音源の「The Lost Tapes」のクオリティも申し分のないものでした。これらの曲をお蔵入りにした理由は、当時のあなたとエイドリアンが求めていたサウンドには達していなかったからなんでしょうか?

マーク:いや。単に実験的なことがしたかったんだ。美しい曲を書いたら、まずはそれを壊すところからはじめるんだ。つまり、できた曲を録音して、そのテープを切り刻んで、風変わりなものにする。なぜなら、そうしたいと思ったから。それがこそが自分の表現方法だと思ったから。それだけだ。

■“Conspirasy”のような曲にはジャズへのアプローチも見られますが、これなんかはシャバカ・ハッチングスをも彷彿させるというか。ほかにも“May I”にしても、とても実験的なサウンドですよね?

マーク:いまも昔もそう。いまも何時間分もの新しい楽曲の音源に囲まれている。さらには近所のスタジオの仲間が一緒に取り組んでいる新しい曲を10曲届けてくれたところだ。常日頃から楽曲を多く作っていて、そのなかから、そのときどきで選りすぐったものだけが作品として世に出る、ということだ。「作りたい」という衝動が絶え間なく押し寄せる。マーク・フィッシャーも同じだっただろう。彼も絶えず書き続けていた未発表の原稿が何箱もベルリンの自宅にあるだろう。創造を止めることはできない。いざ作品を出すときにはそれらから抽出して、ひとつの声明としてうまく組み合わせて形にいく。

よく質問されるんだけど、自分の制作プロセスを言葉で説明するのは難しい。でも、今度の「The Lost Tapes」も、ひとつの声明として満足しているね。いま考えると、当時マフィアとしての最初のコンサートとザ・ポップ・グループとしての最後のコンサートは同じ日に行われたんだよ。ちょうどそのころ、核軍縮キャンペーンに深く関わっていて、ロンドンで行われた核兵器に反対する大きなデモに参加したんだ。団体のトップに「音楽があった方がいい」と言われて、「ちょうどいい。自分もバンドをやっているし、友人のキリング・ジョークなんかにも声を掛けてみるよ」と言った。

そこで俺は古いプロテスト・ソングを歌いたかったんだ。集まった群衆の年長者たちも共感できるような曲を歌いたかった。トラファルガー広場に50万人も集まったんだよ。ライオンの像の内側がステージだった。で、アメリカでいうところの“ウィ・シャル・オーヴァーカム”のイギリス版となるプロテスト・ソングと言えば、ウィリアム・ブレイクによる“ジェルサレム(エルサレム)” (※1804年の作品でユートピアとしてのイギリスを歌っている愛国歌)だった。社会主義的アンセムだった。デモでどうしてもその曲を歌いたいと思った。でも当時のザ・ポップ・グループはフリー・ジャズっぽい方向性に行っていて、それに対して俺は“ジェルサレム” のレゲエ・ヴァージョンがやりたかったんだよ。だから、ザ・ポップ・グループが演奏した数時間後に俺はまたステージに戻って、そのときに一緒に演奏したのが、ジャマイカ生まれでイギリス育ちのラスタファリアのマフィアの連中だった。まったく同じ日にふたつのグループで入れ替わるようにライヴを行ったんだ。

あのときのデモに参加したことがきっかけで社会活動や抗議運動の精神が芽生えたし、いまでもそれは変わらない。今回の再発にあたっても、イギリスのあるチャリティーと手を組んでいるんだ。古い流し釣り漁船を何隻も改装して、水上の診療所に変貌させて、世界各地の戦地に送り込んで、地雷などで負傷を負った子供たちを治療する活動を支援している。

■今回のリリースに際して、あらたに手を加えたのはどんなところでしょうか?

マーク:新たに手を加えた部分はない。

■そうなんですね。

マーク:さっきも話したように、どの曲も10ヴァージョンほど録音して、それらをバラバラに切り刻んで、違うテイクを組み合わせて構築していくんだ。重ねて録りも多用している。だから「The Lost Tapes」に入っている曲にしても、“Conspirasy”のようなジャズっぽいものから、“Paranoia”、“Vision”といった曲はどれも、アルバムに収録する曲のために切り刻む前の元ネタ音源のようなものなんだ。“Jeruselum”はサウンド・エフェクトを乗せる前のプロトタイプのようなものだ。これらはすべて当時録音したものをそのまま収録している。劣化部分を修復したマスターテープを何時間分も聴き返して、これ、というものを選び出したんだ。もうあんな高音は出せないよ。

■じっさいのところ、このアルバムはどのくらいの期間で制作されたものなのでしょう?

マーク:制作をどこからどこまでって考えるかにもよるけど。歌詞のアイディアの話をし出したら、例えば“Liberty City”なんかはタイトルのヒントになったのはマイアミ近郊の人種暴動が起きた町だった。ちょうど自分が当時住んでいたブリストルのセイント・ポールズでも同様に暴動(1980年)が起きていた。“The Paranoia of Power”はロンドンの地下に眠る秘密のシェルターについての本がヒントになった。アイディアはいつ何時どこからでも湧いてくるものだ。歌詞に関してはそれこそ9歳にまでさかのぼることだってある。その一方でレコーディングに関しては、かなり短時間で作った。その頃にはエイドリアンが〈On-U Sound〉でいろいろなクールな作品をすでに手がけていたから面白いミュージシャンたちが大勢溜まっていた。サックスのデッドリー・ヘッドリーはプリンス・ファー・ライと組んでいて、彼はもともと多くの素晴らしいホーン・プレイヤーを輩出しているジャマイカのAlpha Boys School出身だ。ザ・ポップ・グループのジョン・ボティングトンも何曲かにギターで参加してくれている。オリジナル・アルバムはじつは制作にあまり時間がかかっていないんだ。実際スタジオを使った日数で考えるとね。ただし、夜通しの作業だった。当時は深夜の方が料金が割安だったからね。

■アルバム・タイトルにある「Cowardice(卑怯者)」はどのような意味で使われたのでしょうか? その意味を21世紀のいま再解釈するとどんな風になりますか?

マーク:基本的に俺は当時もいまも変わっていない。むしろより無邪気で子供のようになったくらいだ。当時と比べて多くを学んだ。再発は来週発売だけど、これまで話をした人からよく言われるのは、この作品の歌詞がいかにいまの時代にぴったり当てはまるか、ということだ。難民問題、暴動、パラノイヤ、はいまの時代も健在だ。俺はある時代に特化した歌詞は書かない。自分なりの意味付けはあるけどね。

最近もザ・ポップ・グループの古い音源を掘り起こしていたんだけど、こういう古い作品をあらためて聴き返してみて面白いのは、──『ラーニング・トゥ〜』を作ったときに自分が何歳だったか忘れたけど、例えば22歳だったとして──、22歳の自分が年月を超えて語りかけてきて、アドヴァイスをくれている感覚になる。交霊会みたいな感じさ。俺はまだ死んでいないけど(笑)、上手く説明できないな。

基本的に俺は説教師ではない。人に何かを説き勧めようとしているわけじゃない。俺がやっていることというのは、アイディアの断片を、ちょっとした情報や面白いサウンドとともに全部鍋に投げ入れてごった煮にして世に出すんだ。「俺は面白いと思って作りました」って感じでね。そこからまた誰か他の人が断片を組み取って何かを生み出すかもしれない。大きな壊れたジグソーパズルみたいになることがある。原理原則があるわけじゃない。もっと開けたものなんだ。道教にも「the path of the open hand」という教えがあるように。

数年後にはジーザス&メリー・チェインがレコーディングを行っていた。CRASSもいて、FUGAZIもいた。アメリカのハードコアの創成期だった。素晴らしかったよ。そこで出会ったジャマイカ生まれのミュージシャンたちとレコーディングしたことと、ザ・ポップ・グループで訪れたアメリカで耳にしたヒップホップからの影響がこのアルバムの礎になっている。

■それにしても“Liberty City”は、ジェントリフィケーションによって高級化された世界の都市、ロンドン、NY、パリ、ベルリン、そして東京もそうですが、ネオリベラリズム支配によって灰色と化した都市においてはあまりにもハマリすぎの鎮魂歌として聴こえます。

マーク:当時何が起きていたかというと、ちょうどこのアルバムの曲作りをしていた頃、俺が生まれ育った街でいまでも頻繁に行くブリストルで、UKで初めて黒人居住区で暴動が起きたんだ。俺の母親が生まれ育った地域で、俺もレゲエ・クラブに良く通っていた。警察があるカフェを強制捜査しようとして、セイント・ポールズの街全体が暴徒化したんだ。ちょうどこのアルバムを作っていた頃だ。ちょうど同じ頃にテレビのニュースでマイアミで起きた暴動が報道されたのを見たんだ。そしたら、その町の名前がLiberty Cityだという。その名前をそのままタイトルに拝借させてもらった。これは当時のでも、いま起きていることでもない。これから起きるかもしれないことかもしれない。詩(Poetry)という言葉はあまり使いたくないけど、自由に解釈できる限定されないモチーフなんだ。それは、支配や洗脳という発想だ。カルト教団についての面白いドキュメンタリーを見てたんだけど、消費主義も同じで、消費主義が横行しているあまり、人びとは現実に目を向けないような仕組みになっているという発想。言葉で説明するのは難しい。だから俺は歌詞を書く。歌詞は音楽と組み合わさったときに大きな影響力を持つ。そういう発言をすると、まるでスティングになったような気分になる(笑)。

今度マークの本を出すという話があったけど、いまのジェントリフィケーションの話にしても、俺は永遠の楽観主義者だ。俺の友人の多くは不満ばかりを口にする。俺はFacebookで世界中のアーティストや執筆家、活動家と繋がっている。なかには頭脳明晰なのに、「昔は良かった」というような愚痴ばかりこぼす連中もいて、たまにうんざりしてしまう。変化には新しい可能性がついてくるものだ。だから俺の哲学は、明日の世界に目を向けて、新しいテクノロジーや発明をすべて、自分たちのために使いこなすということだ。そうやって物事を自分流にアレンジして利用すればいい。何もせずに「最悪だ。お先真っ暗だ」と不平を言ってても何もはじまらない。諸刃の剣なんだ。インターネットにしても最初に考案したティム・バーナーズ=リーの当初の発想は非常に理想主義的だった。欲しい情報が自由に何でも得られる、と言う。それがいまではいろいろ規制しようと言う動きになっている。そのこと自体はこのアルバムとは関係ないかもしれないけど、そういった不都合なことは常にいろいろ起きるものなんだ。トランプ政権のことにしても何にしても文句ばかり言って、まったく行動を起こそうとしない友人たちには呆れるよ。it only takes for good people to do nothing for evil to prevail (善人が何もしないことが悪を蔓延らせる要因だ)という格言があって、いま、何が問題かというと、意識の高い人たちが、どちら側の思想だろうと、みんな文句う言うだけで、何もしてない。前向きな提案や、次の選挙に向けた準備をすればいい。

俺は永遠に楽観主義だ。いまの世のなかにも素晴らしい理想を掲げた素晴らしい人材は多くいる。民主主義に則った選挙で誰かが当選したということであれば、それは文化を反映している。人びとの考えを変えるには、その文化、そして思想を広めることだ。パンクが起きるまで、小さい地方都市には何もなかった。でもいまではアート・センターやユース・センターができている。そういう地元レヴェルでは確実に積み上げられているんだ。

■ちなみにあなたはインターネットやスマートフォンとどのように付き合っていますか?

マーク:テクノロジーは人びとを解放する、という概念を持っている。現代ではパンクもデジタル化が進んでる。インターネットが文明開化に拍車をかけている。いまではアフリカの砂漠の真んなかでヤギ使いが衛星電話を使って子供に助けを呼ぶことだってできる。世界は確実に変化している。最近他界した俺の父親はイカれた科学者だったのだが、研究開発の分野での進化発展は想像を超えるほど凄く先をいっていて、スマートフォンといった消費者向けの製品でさえ、AIやアルゴリズムといった技術は開発者たちでさえ全貌を把握しきれていない。我々が生活しているのはまだ中世かもしれないが、画面の向こう側の光ファイバーの先の世界はまるで違う。それらのゲートウェイを支配する人たちこそが世界を支配する人たちなんだ。

支配の話は別にして、こういう技術を恐れるのではなく、積極的に利用するべきだと俺は思う。ティム・バーナーズ=リーは非常に理想主義的な意図でインターネットを発明した。『ラーニング・トゥ〜』の頃からすでに人びとは自由な電子の領域について話をした。報道の自由、検閲反対と言った議論はいつの時代もある。中世にも活版印刷の登場で同じことが起きた。いつでも対応できるように、新しい技術に関しても常にアンテナを張ってないといけないと思う。

■あなたたちとCRASSのようなアナルコ・パンクとは当時どのような結びつきをされていたのでしょうか?

マーク:不思議な縁があって、いま元フガジのイアン・マッケイと組んで何かやろうとしているんだ。彼のことはすごく尊敬している。当時もだし、いまもそうだけど、俺が〈Mute〉と契約しているのには理由がある。自分たちのレーベルもある。ディストリビューションの政治から自分たちを切り離し、独立してDIYですべてやることで検閲に対抗することが、音楽そのものと同じくらい重要だった。インディ・レーベルという発想だ。〈ラフ・トレード〉、〈Mute〉、〈Soul Jazz〉、〈On-U Sound〉といったレーベルとは深い関わりがあった。つまりは、チャンネルを開けておくための手段だった。

〈Mute〉のダニエル・ミラーがインディであることの重要性を語っている。君はマークの本を出すと言うが、日本でそんなことをしようとする出版社は他にそうそういないだろう。そういう人たちの存在が自由を支えているんだ。CRASSのディストリビューションにしてもCRASSのスタジオにしても、非常に開放的で社会主義的だった。そんな彼らの思想に敬意を持っていた。それと、その場に集まる人たちも魅力だった。数年後にはジーザス&メリー・チェインがレコーディングを行っていた。CRASSもいて、FUGAZIもいた。アメリカのハードコアの創成期だった。素晴らしかったよ。そこで出会ったジャマイカ生まれのミュージシャンたちとレコーディングしたことと、ザ・ポップ・グループで訪れたアメリカで耳にしたヒップホップからの影響がこのアルバムの礎になっている。彼らはみんな同志だった。いまでもそう。ペニー・ランボー(CRASSの創始者)は俺の大事な友人だ。

■あなたから見て、『ラーニング・トゥ・コープ・ウィズ・カウアディス』においてもっとも重要な点はなんだと思いますか?

マーク:俺にとって意義深かったのは、ザ・ポップ・グループはまだ若くて、一緒に楽器を覚えて、誰の靴がいちばん尖っているかって言うようなパンクの影響が強かったのに対して、大のレゲエ好きだった自分が何度も聴いた作品で実際に弾いてるミュージシャンたちとプレイできたのが大きかった。プリンス・ファー・ライやジュニア・デルガードやリー・ペリーは俺にとっての英雄だ。そんな彼らの作品に参加していた大物ジャマイカ・ミュージシャンたちが俺を認めてくれたことが嬉しかった。ぶっ飛んだアイディアを抱えたまだ若造だった俺に。

それからエイドリアン・シャーウッドの柔軟な姿勢が俺を成長させてくれた。お互い切磋琢磨して影響し合ってともに成長した。いまでもしょっちゅう仕事をしている。何かお互い感じ合うものがあるのだろう。なんだか涙ぐんできたよ(笑)。

そこには魔法があった。過去を振り返ることは葬式までとっておけばいいと思っているから俺はしないんだけど、当時のセッションを思い起こすと、ひっくり返すと魔法が起きていた。「現実をひっくり返す」という発想で、何か「ここだ」って思ったときに「ひっくり返してみよう」と言うと、何かが起こるんだ。シャーマンに近いものがあった。音楽の世界にはもっとジャニス・ジョップリンやジム・モリソンのような別次元に行っちゃう人がもっと必要だ。パティ・スミスもそうだった。彼女と仕事をしたとき、別次元に行っていた。シャーマンのようにね。でも周りに支えてくれる人も必要だ。ビジネス面を見てくれる人、プロデューサー、ミュージシャンたち。彼らがいてくれるから安心して途方もないことができる。「何をやってるんだ」「こんなのはナンセンスだ」と言わない人たちだ。「精神病院に入れるぞ」とかね。

■(笑)あなたは数年前はスリーフォード・モッズを誉めていますが、彼ら以降であなたが共感するアーティストはいますか?

マーク:イギリスにOctavianという素晴らしいラッパーがいる。彼は3、4年ホームレスだったんだけど、素晴らしい作品を次々と出している。あとは、ハンズというアーティストがいて。昔はゲットーテックと呼んでいたんだけど、マイアミ・ベースっていうのか、いま、ベース・ミュージックがまた面白い。あとブリストルも、いまでも自分の誇りだ。友人がバンクシーと仲が良くて彼についての本を書いたんだけど、当時初めてマーク・スチュワート+マフィアでブリストルでライヴをやったことは、ブリストル・シーンが生まれるきっかけになった。このアルバムはバンクシーがいちばん好きなアルバムだし、ダディーGのお気に入りでもある。

いまのブリストル・シーンも、Giant SwanやKahn、Young Echo Collectiveといった若手が素晴らしい作品を出しているのがとても嬉しい。あの街の何かがそうさせるのだろう。いつの時代も刺激的だ。いま世界中で起きているポスト・パンク・リヴァイヴァルのお陰もあって、若手のアーティストが、我々が当時やっていたのと同じような実験を無邪気にやっている。フリー・ジャズやダブ・レゲエを、いまは機材もすごく進化していて、ブーティー・ベース・サウンドといったいまならでの音と融合させていて、当時我々がやっていたのと同じような精神で変形が生まれる。彼らにとって『ラーニング・トゥ〜』を聴くことは、例えば我々がサン・ラーを聴いてた感覚に近いのだろう。彼らの創造の泉の源泉になれることは嬉しい限りだ。

■ブレグジットをめぐる議論が白熱していますが、いったいどうなのか誰にもわからないのが現状だと思いますが、あなたはどうなって欲しいと思っていますか?

マーク:ひと言で答えられるものではない。政治の話題を取り上げるのであれば、答えはマーク・フィッシャーの著書くらい長くなる覚悟が必要だ。問題は、みんなが本質を見失っていることだ。ニュースはこの話題をばかりを取り上げているが、肝心なことが議論されていない。本当に何が起きているのか、俺にもわからないし、誰にもわかっていない。しかも、今後の経済の動向を予測して金儲けをしている連中もいるそうだ。一体どうなっているんだか。俺自身は「◯◯反対」とか「△△反対」という明確な姿勢をとっていない。でも、みんながこれまでにない形で政治に関心を寄せていることは興味深い。

もし受け入れられない意見に直面したとき、必要なのは対話だ。昔パブでつるんでいた頃を思い出すと、友人のなかにはスキンヘッドになって馬鹿げた活動をしはじめた奴らもいた。右翼で暴力的なこともした。でもブリストルは小さい街だからパブの数も限られている。彼らにしても、夜遊びに行く場所といったら、ブラック・ミュージックを流している店に来て踊るしかなかった。ただ無視するのではなく、対話が重要だ。俺は親戚ともちゃんと話をする。母方の家族は普通のワーキングクラスのブリストル人たちだ。みんな違う意見を持っている。それぞれが自分の考えを示して対話ができれば、その対話を通じて、彼らも自分も何かを学ぶことができる。そうやってコミュニティーはひとつになれるんだ。ただ反対するばかりで「それは間違っている。自分が正しい」としか言わないようだといつまでも溝は埋まらない。そして一般市民は自分たちの声を誰も聞いてくれない、と思ってしまう。

イギリスには根深い階級問題がある。俺がしばらく住んでいたドイツのベルリンにはあまり階級問題がなかった。日本もそうではないだろうか。工場で働く人たちも、それなりの賃金が与えられる。イギリスでは金持ちが労働者をクソみたいに扱う。これは中世の時代にまで遡る。一般労働者、さらには職人たちへのリスペクトがまったくない。いまは少しでも多く賃金を削り取ろうと必死だ。なぜか労働者を下に見ている。でも一概に労働者の方がいいとも限らない。ただ羨ましいと思っているかもしれない。事情はいろいろ入り組んでいる。最悪なのはスケープゴートを見つけ出して責任をすべてなすりつけることだ。それこそが本質を見失っている。

人は目の前の現実に責任を取らないといけない。俺は敢えて結論を出さないように努めている。今朝のニュースだと、メイ首相は国会で通そうとした法案を棄却された。どうしてそういう話になったのかはわからない。保守党を支持する人たち、労働党を支持する人たちはそれぞれの言い分がある。他の角度からも見てみようと思って新聞の経済欄を見てみると、ポンドが上がっているんだ。市場に投資している人たちは、この混乱に乗じて儲けているんだ。マルコム・マクラーレンがかつての言っていたように「混乱は金になる」んだ。

例えば戦争なんかも、当初国民に伝えられていた理由とはまったく違う背景があったことを20年後に知る。今度のEU離脱の件も20年後に振り返ったときに、まったく違う力が動いていたって明らかになるかもしれない。それが良いとか、悪いとか言っているのではなく、それが現実だって話で、その現実をできるだけ把握して、参加することが大事なんだ。

なかなか面白い時代だと思う。新しい時代を切り開くチャンスであり、新しい取り組み方というのも生まれるだろう。過去ばかり振り返っていても駄目だ。なかには冷戦時代を「良い時代だったと」目を潤ませながら懐かしむ人がいる。理解に苦しむよ。最近書いた曲があって“Forever Now”という曲なんだけど、最低でも「いま」に目を向けて生きる。仏教徒の教えにもあるように。でもできるなら「未来」に目を向けて生きようよ。「未来」を我々の手で築くんだ。だって、「未来」はそこにあるのだから。ジョー・ストラマーの言葉にもある。「未来はまだ書かれていない」って。これが結びだ。

■今日はありがとうございました。

マーク:ジャーナリストの彼に伝えてくれ。なかなか良い思想を持っていると。応援してくれてありがとう。マーク(フィッシャー)も感謝しているだろう。

序文+質問:野田努(2019年1月25日)

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE