MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

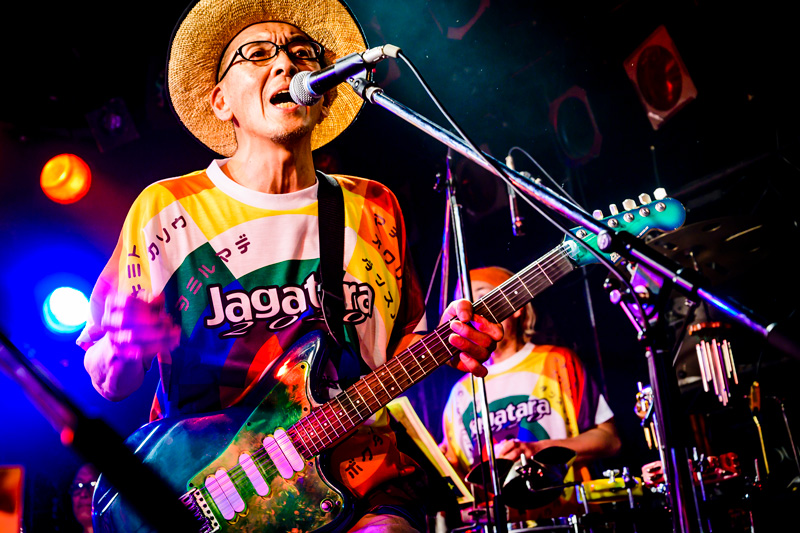

Home > Interviews > interview with OTO - オト──Jagatara2020の新曲の背景を語る

江戸アケミの言葉に意味があるように、じゃがたらのサウンドにも意味がある。新作『虹色のファンファーレ』には新曲がふたつある。“みんなたちのファンファーレ”と“れいわナンのこっちゃい音頭”のことだが、これらの曲のリズムやフレーズは、なんとなくノリで生まれたのではない、確固たる理由があった。

じゃがたらと言えば日本のアフロ・ファンク・バンドという、自動的にそんなタグ付けがされてしまいがちだが、正確に言えば「アフロ・ファンクもやっていた」であって、バンドの音楽性は雑多だった。江戸アケミが他界する直前には、クラブ・ミュージックの時代に接続したブレイクビーツ(「それそれ」)もやっているが、しかし死によってそれ以降の発展は絶たれたままになっていた。

とはいえこの30年という月日のなかで、サウンド面のリーダーであるOTOは、たとえ熊本の農園で働くようになったとしてもサウンドを鳴らし続けている。その過程において、とくにサヨコオトナラの活動のなかで、OTOは中断していたサウンドの探求を再開させ、そこでの成果をJagatara2020に注入させてもいる。

サウンドには意味があり、その意味は江戸アケミが書き残した言葉から来ている。

以下、OTOが音の背後に広がる壮大なヴィジョンについて語ってくれた。

“みんなたちのファンファーレ”におけるバジャンの応用については、話せば長いです(笑)。曲のベースにしたのが、インドのバジャンでした。インドのバジャンは、ロマにも受け継がれて、アフリカ大陸の北部に入って……しかし、インドから仏教が伝来してきたチベット、中国、韓国、日本の経路ではバジャンがあんまり入ってきていない。

■『虹色のファンファーレ』の制作背景についてお話を聞ければと思います。

OTO:ぼく自身4曲のものでフル・アルバムができそうだったらやろうかなという構想はあったんです。みんなと話をして、他のプロジェクトも自分の仕事もあったりで時間的に難しいねとなって、今回は2曲が精一杯だなと思いました。そのうちの1曲はインドのバジャン(Bhajan)のスタイルから来ています。

■“みんなたちのファンファーレ”のことですね。

OTO:もうひとつはアケミが歌っていた、“へいせいナンのこっちゃい音頭”のアップデート版です。歌詞に「なんのこっちゃい」という部分がありますが、30年経ってさらに世界がひどい状況になっているので、いまこのタイミングで“ナンのこっちゃい音頭”をやりたいと思いました。また、2020年のいま“ナンのこっちゃい音頭”を演るにあたって、アケミとミチロウさんへのオマージュというところもあります。そこは音頭のリズムへぼくも興味があって、音頭には分断を超えるリズムがあるんじゃないかと思っているからです。ミチロウさんもそこに着目していたし、ぼくもそれを引き継ぎたいという気持ちがありました。

“みんなたちのファンファーレ”におけるバジャンの応用については、話せば長いです(笑)。アケミが亡くなったあと30年生きてきたなかで、ぼくはスウェットロッジ(※ネイティヴ・アメリカンの儀式のための小屋)に入ったことがあったんですね。スウェットロッジにはだいたい10人前後入って、真ん中にチーフがいる。そのサークルのなかでいろんなことを話しました。チーフがクエスチョンを出してそれにみんなが答えていくということをやるんです。何巡目かするときに、「みんなが知っている祈りの歌を歌いませんか?」と言われるんですよね。何回か経験していくなかで、日本人は神ではなくても天に祈る歌をみんな知らない。苦肉の策で“上を向いて歩こう”とかそんな歌を歌ったり。天に祈る歌というものが、日本では現代においてあまり作られていないんだなということに気がついたんです。じゃがたらでまずそれを作りたいなという気持ちがすごくありました。

■なるほど。

OTO:で、その曲のベースにしたのが、インドのバジャンでした。インドのバジャンは、ロマにも受け継がれて、だから地中海を回って、アフリカ大陸の北部に入って、その北部の最後あたりにマリの北側のトゥアレグ族という人たちのなかにもバジャンのひとつはあったんです。しかし、インドから仏教が伝来してきたチベット、中国、韓国、日本に来るような経路ではバジャンがあんまり入ってきていない。

■バジャンは何年くらい?

OTO:バジャンはかなり古いと思います。3000年前じゃないですか。

■中国にも伝わってないんですね?

OTO:中国に行っているかどうかはわからないんですが、たとえば、ウイグルのほうにあるかもしれない。アフガニスタンのほうにまで来ているかも。アフガニスタンはインドに近いからそっちの直流のかたちではあるけど。東南アジアのマレーシアとかカンボジアとかそのあたりを経由はしてきていないんですよね。そのあたりの経由はインドネシア。バリのほうにヒンズー教は行っているので、もしかしたらバリのほうのかたちにはバジャンは行っていると思うんです。

■ロマのなかにバジャンがあるんですね?

OTO:ロマのなかにはバジャンがあります。

■では、3000年前のワールド・ミュージックですね。

OTO:本当にそう。もしかしたら日本にバジャンが来たときは念仏踊りというかたちで入っているのかも。

■“みんなたちのファンファーレ”を初めて聴いたとき、なんてピースフルな音楽だろうと思ったんです。すごく平和な響きですよね。その感覚の理由は、いまの話を聞いてだいぶわかってきましたが、ぼくはこの曲を聞いたとき、この平和な響きの根拠を自分なりに推測してみたんですね。まず、OTOさんがアケミさんと最後に作った“そらそれ”はOTOさんのなかでは満足いかなかった。アケミが離れてしまっている状態がそのまま曲に出ていると言ってましたよね。それと最後のアルバム『ごくつぶし』の最後の曲は“MUSIC MUSIC”ですが、あれはすごくあと味が悪い曲です(笑)。だからじゃがたらのは、なんかもやもやした感じを残して永久保存された。だからOTOさんは、じゃがたらという物語の最後にひとつの区切りをもういちど付ける必要があったんじゃないかと思ったんです。

OTO:過去のことはいま言われたとおり。あと味が悪い部分がぼく的にはあったし、“MUSIC MUSIC”をああいうかたちで『ごくつぶし』のなかに入れてもアケミだってそんなに爽快さがなかったと思うんです。

■“れいわナンのこっちゃい音頭”も

OTO:今回の“れいわナンのこっちゃい音頭”は、じゃがたらが音頭を手掛けるとしたらというテーマがまずあった。で、アフリカのハチロクだったり、12/8という言い方をしたりするけど、そういうリズムと音頭との融合を考えたんです。それを考えたのは、音頭は音頭のノリとかスウィング感とかシャッフルリズムに固定されたものがあるんだけど、ぼくはその音頭のシャッフルというリズムにロックされた部分を外して、もっとリズムを自由に変化できるものにしたかった。そうしたら世界中の人が音頭にアクセスできるような入り口にもなるんじゃないかと思った。

実はその形式に関しては、サヨコオトナラというグループで活動するなかで試みていました。そのバンドの2枚目のアルバム『トキソラ』の“アワ”は阿波踊りの“阿波”だし、日本の「国産み」がはじまったという謂われもある“阿波”、「あいうえお」の「あ」と、「わいうえを」の「わ」で“あわ”のはじめと終わりで陰陽も表したりする。その阿波のエネルギーを文字って、ジャンベの奈良大介さんがマリのヤンカディというリズムをミックスして、それをアフリカのジャンベ・チームとサヨコオトナラと阿波踊りの阿波チームとでミックスして、何年か前に四国の阿波踊りの現場でやったことがあるんです。そのときに良いリアクションがあって、このリズムはいけるなと思った。

■OTOさんにとっては今回が初めてではなかったんですね。

OTO:アフリカのハチロクと日本の音頭をミックスすることは今回が初めてではないんです。ただ、今回のほうがよりアフリカ寄りのアレンジで、ホーンもいるので、メロディがもっと生かせる。じゃがたら的なブラスのメロディをミックスした曲にしたいというデザインは最初からあったんです。また、この曲を歌うのにふさわしいのは、TURTLE ISLANDの愛樹(ヨシキ)だろうということも迷わなかった。

愛樹もじゃがたらのドラムのテイユウもハチロクのリズムがなかなか掴めなくて。シャッフルはできるけど、ハチロクのリズムができなかった。昔のぼくだったら何がなんでも練習してもらって、できるようになるまでやっていたけど、今回は時間の制限もあるし、みんなできる範囲の技術で、できる部分だけやろうとフレーズを簡素化したり、愛樹には愛樹の歌えるリズムで歌ってもらった。ぼくが書いたメロディとは滑らかさが実は違っている。でも江戸アケミだってそれくらい不器用だったし、愛樹の不器用さがアケミとすごく重なって見えました。

歌入れは、ネットで映像を観ながら豊田のスタジオで録音しました。豊田で愛樹と歌入れをやっていたエンジニアがいて、ぼくは熊本でその歌入れの様子を見て、指示をしたり感想を言ったりして進めていったんです。なんか橋渡しの儀式をしているかのようだったね。ぼくのなかではアケミもこのくらい苦手なところがあったよなと思いながら、愛樹もうまく歌えないと狂ったように「うわー!!」とかなっているし(笑)。

取材:野田努(2020年2月20日)

| 12 |

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE