MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with Darkstar - 失われたレイヴに代わるもの

ダークスターのデビュー曲“エイディーの彼女はコンピュータ(Aidy's Girl Is A Computer)”は、クラフトワークでは表現できない領域で鳴っている。パソコンの前に長時間座りながら時間を過ごしている、現代の快楽と孤独。いや、孤独など感じさせはしない。画面の向こう側には、刺激的な世界が無限に広がっているのだから快楽である。この、果てしない快楽。

感染に恐怖し、動きが制限された世界では、彼らの新しいアルバムはほどよいサウンドトラックだ。ダークスターの1stアルバム『ノース』を、「2008年の経済破綻以降に偏在している胸騒ぎの感覚をはっきりと伝えている」と評したのはマーク・フィッシャーだが、それに倣えば今作は2020年のパンデミックにおける胸騒ぎにリンクしていると言えるだろう。

作った当人たちによれば、再開発されるロンドンが契機となっているそうで、なるほど忘失されゆくものへの切なさは本作『シビック・ジャムス』に通底している感覚なのだろう。もしCOVID-19がなかったら、オリンピックに向けてそれまでなかば破壊的に再開発が進められていた東京にも当てはまるテーマでもあった。が、“市民の窮地”なる意味のタイトルを冠したこのアルバムは、集まることが制限されたいまの世界においても響き合っている。

ダークスターはその名の通り暗い星であり続けけているが、とくに今作においては、アトモスフェリックでアンビエントなフィーリングが前面に出ている。1曲目の“森(Forest)”は、豊かな自然が循環する美しいそれではない。迷い込んだら戻れない、深くて視界の悪い森だ。アルバム中もっとも魅力的な曲である“Jam”には2ステップのリズムがひび割れたサウンドとしてあるが、それは以前のようには踊れなくなったダンスホールへと続いているようだ。“1001”は一聴するとキャッチーなメロディが聴こえるのだが、時空間がねじ曲げられたかのようなミキシングが施された背後には、奇妙な音やテープの逆回転めいた声が散りばめられている。

ダークスターのメロディスでメロウな特性は、ダブステップを通過したシガー・ロスか、さもなければロバート・ワイアットだ。“Tuseday”のような力強いダンス・ビートを擁する曲もあるが、すべては彼らのモジュラーシンセによるくぐもった音色と輪郭がぼやけた歌声による独特のムードへと向かっていく。

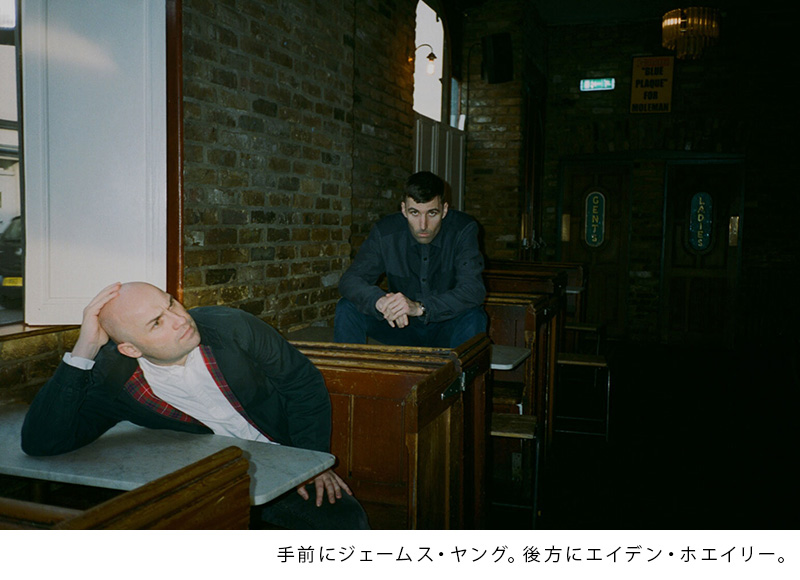

灰色……これはダークスターをひと言で説明するときによく使われる言葉で、マーク・フィッシャーは『ノース』を『アナザー・グリーン・ワールド』ではなく『アナザー・グレイ・ワールド』だと説明しているが、音楽性の豊さえで言えば『シビック・ジャムス』こそがそう喩えるに相応しいメリハリのある内容で、曲作りもより繊細さ、精密さを増している。これまでのなかでもベストな出来だろう。が、しかしもっともこの重要なのは、この作品が失われたレイヴ・カルチャーに取って代わるスペースに捧げられているという点だ。電話取材には、ジェイムス・ヤングが答えてくれた。

ある空間を作り出したいと思っていた。その空間というのは、再開発でめまぐるしく変化していくロンドンという都市で、うんザりしたり窮屈さを感じて生活していくなかで、心地よさを感じられるスペースのことだ。

■まずは素晴らしいアルバムをありがとうござまいす。とても気に入っています。

JY:こちらこそ、そう言ってくれてありがとう。

■いま住んでいるのはウェスト・ヨークシャー?

JY:いまはロンドンに戻っていて、ウェスト・ヨークシャーには住んでいないんだ。ウェスト・ヨークシャーは自然がたくさんあって、すごく田舎で、人里離れた場所。必要最低限のものしかないから、気が散ることなく作業に集中できるんだ。

通訳:また住みたいと思います?

JY:恋しくはあるけど、いま住みたいとは思わない。訪ねるには良い場所だけど、いまはまだ身を置く場所ではないな。

通訳:ロンドンはここ数年で変わりましたが、いまも住みたい魅力的な場所なのでしょうか?

JY:たしかに住みにくくはなっているけど、やっぱり好きな街であることは変わらない。いろいろ大変だけどね。

■前作から5年という時間が空いた理由を教えて下さい。あらためて自分たちの方向性について考える時間が必要だったのでしょうか?

JY:いや、アルバム以外のダークスターのプロジェクトで忙しかっただけだよ。エイデン(・ホエイリー)も個人的にいろいろ忙しかったし。5年の間に何も活動をしていなかったわけじゃないんだ。他の活動が落ち着いてからアルバム制作を始めて、かかったのはだいたい2年くらい。

通訳:次の方向性が定まるのに時間がかかったり、何か考える時間が必要だったりはしなかった?

JY:それはなかった。アルバムを制作する度に次にどんなものを作りたいかは見えてくるし、それをどう形にしていくかをつかむまでに時間がかかることもあるけど、行き詰まったり、自然の流れに逆らって何かをしようとしたりはしないね。

■アルバムは、いまのこの状況になる前に制作されたものだと思いますが、この未曾有の非常事態にとてもしっくり来るうに思いました。ダンス・ミュージックがベースにある音楽ですが、孤立してもいるようなニュアンスもサウンドにはありますよね?

JY:そうだね。5年分の出来事や考えが反映されているからそうなったんだと思う。その間にいろいろなことが起こったぶん、それらすべての側面が映し出されているから。俺たちの曲には、自分たちが考えていること、感じていること、さまざまな経験が自然に出てくるからね。

■サウンド的には、アンビエントでありダンスでもあります。こうしたアンビヴァレンスはどうして生まれたのでしょうか?

JY:今回のアルバムでは、ある空間を作り出したいと思っていた。再開発でめまぐるしく変化していくロンドンという都市で、うんザりしたり窮屈さを感じて生活していくなか、心地よさを感じられるスペースを探しだす。そうすることで、生活のバランスをとるんだ。そのスーペスを音で作り出していく過程でアンビエンスな部分ができあがり、いくつかのトラックも、それにあわせて自然にアンビエントなサウンドを持つようになったんだと思う。意識的なものではないよ。

通訳:逆に、今回意識的にやったことはありますか?

JY:聴きやすいサウンドにすることと、ローなサウンドにすること。あとは、さっき話した空間を作り出すためにダンス・ミュージックを作りたくなった。でもそれは、初期のダークスターのサウンドに戻るという回顧ではなくて、いまロンドンからダンスフロアという空間が再開発によって減らされているという現状のなかで、いまの自分たちでそのフィーリングを作り出す音楽を作り出したかったという意味。現在のダークスターとして昔作っていたようなダンスのフィーリングを持ったサウンドを作ったらどんな音になるか、の試みだったんだ。

自分たちが感じることを曲にしていくうちに、アルバムの内容は、ここ数年のロンドンのカオスが反映されたものになっていった。

■今作もまたポリティカルな作品ですが、ダークスターならでのムードはどこから来るんでしょうか? あなたがたの内面から来るのか、それともこの世界から来るものなのか

JY:それは、自分たちのなかから自然に出てくるものとしか言いようがない。試したいことをいろいろ新しく試しながらも、自分たちの考え、自分たちが好むサウンドというものは変わらないからね。ダークスターのサウンドはそれを基盤に作られているし、その基盤は変わらない。そのムードはそこから生まれているんじゃないかな。

■アルバム・タイトル『Civic Jams』について教えて下さい。

JY:自分たちが感じることを曲にしていくうちに、アルバムの内容は、ここ数年のロンドンのカオスが反映されたものになっていった。自分たちがロンドンという都市で生活しているなかで目にしてきたもの、感じてきたもの、経験してきたものごと。それを捉え、まとめた言葉がこのタイトルだと思って『Civic Jam』にしたんだ。

通訳:ダークスターのアルバム・タイトルは、毎回場所を表す言葉が入っていますよね。場所を入れるのは重要?

JY:そうだね。自分たちのまわりのことが曲になるから、自分たちがいる場所がかならずアルバムの内容になる。俺たちは普段の生活、周りの出来事以外にインスパイアされて曲を書くことはほとんどどないんだ。

■ダークスターの音楽において歌詞は重要ですか?

JY:これはよく訊かれる質問だね。もちろん重要でもあるけれど、感情を表現をするために歌詞に重点を置いたり頼っているわけではなく、その重要さはサウンドと同じ。サウンドでも、表現したいことの内容は同じくらい伝えられると思う。だから、歌詞で表現しているのは、さっき話したサウンドで表現しようとしていたことと同じなんだ。混乱のなかで自分たちが心地よさを感じられる、楽な気持ちになれる空間。いま起こっている現実と、その変化のなかで人びとが本当に求めている価値やコミュニティとの間でとっていくバランスだね。

■批評家のマーク・フィッシャーはダークスターについて良いことを書かれていますが、彼の文章からインスパイアされたことはありますか?

JY:読んだ。全部は読んでいないけど、インスパイアされたことはあると思う。彼の文章は、自分たちがアルバムで何をしたかったのかをうまくまとめ、説明してくれていた。アルバムが何を映し出しているかをそれを読むことで自分たちの視点とは違う角度から再確認ができて、次に作りたいものが見えてきた、というのはあるかもしれない。

■ダークスターとレイヴ・カルチャーとの結びつきについて教えて下さい。とくに今作において、レイヴ・カルチャーはどのようにリンクしているのでしょうか?

JY:ロンドンとレイヴ・カルチャーは切っても切り離せない。ダークスターの基盤はロンドンだ。レイヴ・カルチャーでクラブに行ったことから刺激を受けて音楽を作りはじめ、現在に至っている。そういう面でもちろんサウンド面においても影響も受けているし、レイヴ・カルチャーはダークスター・サウンドの基盤であり、ルーツであるといえるね。

■最後の質問です。コロナウイルスによって、この先、音楽の質は変わると思いますか?

JY:それは俺たちにはわからない。いまはとりあえず、何かを作るときだと思う。それはいまの状況に関係なく、できることだ。いつそれをリリースしたりパフォーマンスできるようになるかが自分たちにわからないだけであって、いまは座ってじっとそれを待ちながら、そのときがきたら披露できるものを作り出す時期だと思うね。

質問・文:野田努(2020年5月28日)

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE