2020年、ブラック・ライヴズ・マター運動の盛り上がりのなかで、さまざまなDJ/アーティストがステージ・ネームの変更を迫られた。白人が黒人を想起させるような名前を使用することは、そこにリスペクトの感情があろうとも「文化の盗用」とされたのだ。こうして、UKのレジェンドDJであるジョーイ・ネグロはデイヴ・リーに、USのブラック・マドンナはブレスド・マドンナに、オランダのデトロイト・スウィンドルはダム・スウィンドルに、そしてUK出身で現在はベルリンを拠点とするマーク・ホーキンスは、彼のよく知られたマーキス・ホークス(Marquis Hawks)名義を捨て、以降はその本名のみを使用するに至った。

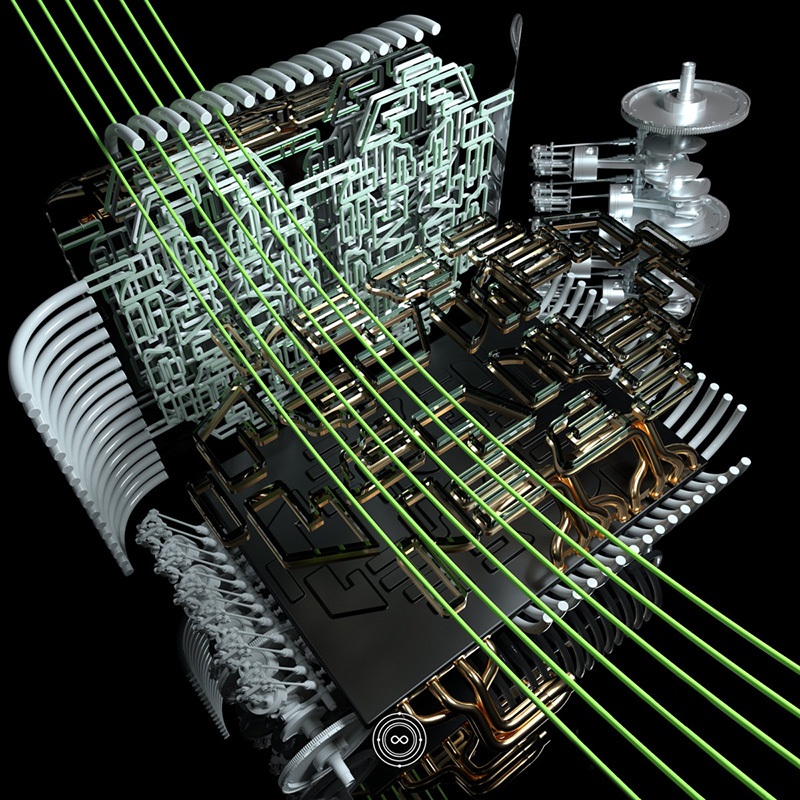

ウィル・ソウルの〈AUS Music〉やグラスゴーの〈Dixon Avenu Basement Jams〉、近年はロンドンにあるクラブ、Fabricの運営する〈Houndstooth〉から多くのハウス、テクノをリリースしてきたマーク・ホーキンス。フルレングスとしては4作目に当たる『The New Normal』は、タイトルの通り「ニューノーマル」(新たな常態)を標榜しており、それがコロナ禍を経たニューノーマルであるのは明白だが、それと同時に、かつてのエイリアスを捨て本名のみで活動することを決断した、マーク・ホーキンス自身のニューノーマルを打ち出しているようにも感じられる。

オープナーの“Can’t Let You Do This”や、2018年にコラボ歴のあるジェイミー・リデルを招聘した“Let It Slide”を聴くとわかるが、彼が過去の12インチでやってきたアンダーグラウンドなダンス・ミュージックの質感は残しつつ、それぞれのトラックはマーク・ホーキンスとヴォーカル陣によるメロディアスなセンスに下支えされており、このふたつにはフロア・バンガーとしてのサウンドと歌心を持ったポップ・ソングとしての資質の両方がしっかりと詰まっている。また、ジョヴォンのような90年代のニューヨークにおけるハウスから影響を受けたという“Lazy Sunday”や、ガラージめいたリズムが展開されるクローザーの“Se5”など、よりクラブ/フロア向けのインスト・サウンドもありながら、他方では“No One Can Find Us”や“You Bring the Sunshine”など、サンプルパックから引用したメロディアスなヴォーカルが含まれるポップなダンス・トラックもあり、それらが12曲のあいだでバランスよく配置されている。

こと日本においても、コロナ禍が最悪の出来事だったことは言うまでもないが、以前に紹介したアンソニー・ネイプルズと同様、この時期をクリエイテヴィティの発露にうまく活用したことはマーク・ホーキンスにも言える。彼は一貫して地下で鳴っているダンス・ミュージックを提供し続けているが、この失われた時間においてルーツや理想をより深く見つめ直すことによって、『The New Normal』ではアンダーグラウンドなハウス、テクノにとどまらないサウンドを提示することに成功している。そこには、眩しさすら感じるチル・ソングもあれば、エレクトロニックなファンクのリズムもあり、ポップ・ソング顔負けのメロディアスなヴォーカル物があり、もちろん、思わず体を動かしたくなるハウスもあるのだ。マーク・ホーキンスのこれら多彩な楽曲群は、やはりコロナ禍によって孤独に自身を見つめる時間が多くなったことが少なからず影響しているのだろう。20年以上ものキャリアを誇るヴェテランのDJが、かつてないほどフロアから遠ざかった帰結としてホーム・リスニングの側面を強めつつ、同時に、そこには彼の持ち場と言うべきフロアのエネルギーやダイナミクスがしっかりと注入されているのだ。

『The New Normal』はマーキス・ホークスを捨てたマーク・ホーキンスの初リリースである。RAやピッチフォークを含め、海外のメディアがまだ取り上げていないのが疑問だが、少なくとも僕が聴いた感じでは、今作はその音に身を委ねたくなる素晴らしいダンス・ミュージックに違いない。大局的にはコロナ禍があり、個人的にはステージ・ネームとの決別を迫られるなど、彼にとっては二重の苦しみがあったはず。しかし、今作が鳴らす音を聴いていると、あるいはヴァイヴァ・ホーキンスによるアートワークが示すように、マーク・ホーキンスとしてのニューノーマルは、晴天の空が広がる海のようにとても前向きで清々しく感じられる。マーク・ホーキンスいわく、今作は「トロピカル・ビーチでモヒートを飲みながら、大音量で聴く」アルバムだそう。どんなときでも、ときに難しく考えずに楽しむことは大切だと、そんな当たり前のことを教えてくれている。