MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

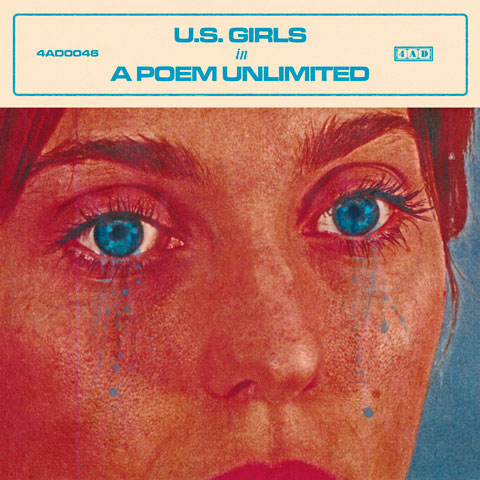

Home > Reviews > Album Reviews > U.S. Girls- Heavy Light

「女子」はあらかじめ複数形だった、そういうことだ。

U.S.ガールズの7枚めとなるアルバム『Heavy Light』は多人数のセッションによるライヴ・レコーディングで制作された作品で、世のなかがこんなことになってしまったいま、パンデミック以前の音楽の喜びを収めたレコードだと言えるかもしれない。ひとが集まって、楽器を演奏して音を重ねることで、ひとりでは生み出せないグルーヴやフィーリングが立ち上がる。ポートランドのアンダーグラウンドでひとりノイズやドローンと戯れていたメーガン・レミーはカナダのトロントに移り、もともと持っていたポップへの志向をオープンにすることで、よりビッグな編成を要請することになった。彼女の音楽の何よりの魅力──溌剌とした突拍子のなさとでも言うのか、散らかっているのに快活なエネルギーはここで、ひょうきんなアンサンブルとして発揮される。

ゆったりしたテンポに合わせて叩かれるコンガとストリングスのイントロに導かれるオープニング・ナンバー “4 American Dollars” を聴いて、『ヤング・アメリカン』期のデヴィッド・ボウイを連想するひとは多いだろう。ゴージャスだがどこかフェイク感のあるソウル・チューンという点でもそうだが、アメリカの外からアメリカの「ソウル」を探っている感じがこのアルバムにはある。前々作、前作に引き続き、ディスコ、ソウル、60sガールズ・ポップなどなど奔放に渡っていく非常にキャッチーなポップ・ソング集だが、どこかアメリカン・ポップスのノスタルジックな輝きを異化するようなのである。“4 American Dollars” ではソウルフルな女性コーラスと戯れながら「4ドルできみはたくさんのことができるんだよ」と繰り返されるが……それはアメリカ型資本主義に対する皮肉であり、同時にそこから精神的に逃れて生きることの可能性を示唆している。

U.S.ガールズに一貫するアメリカに向けた複雑な愛憎(音楽的な意味でも精神的な意味でも)は、レミーがブルース・スプリングスティーンに強い強い影響を受けたということが関係しているのかもしれない(初期からカヴァーをやっていた)。U.S.ガールズという名前は「半分は冗談みたいなものだった」と彼女はかつて語っているが、しかしそれは、アメリカという国で女性として経験してきたことが関係したものだとも説明してもいた。ということは、スプリングスティーン──タンクトップを着たアメリカ労働者の息子たるセクシーなタフガイ──による疎外された者たちのメロドラマは必ずしも男性的な世界でのみ支持されてきたわけでなく、マイノリティであることを自覚して生きてきた女性にもリアルに響いたということだ。実際、U.S.ガールズにはフェミニズムのモチーフが多く入っており、それがいまやスプリングスティーン的に「ロックン・ソウル」なビッグ・コンボで表現される。本作においてスプリングスティーン度数が一気に上がるのは初期のセルフ・カヴァー “Overtime” で、これはグルーヴィーなギター・リフを持ったファンク調のナンバーだが、Eストリート・バンド(!)に参加しているジェイク・クレモンス──クラレンス・クレモンスの甥──が情熱的なサックスを吹けば、僕などはつい、あの男が追求してきた民衆のパワーについて想いを馳せてしまう。セッションを体感しに集まった大勢のオーディエンスが、音楽とともに解放されるということを。

いずれにせよ『Heavy Light』はアメリカン・ポップス文化をノイズやドローンを経験した上で再訪してみせたアルバムで──それは言い換えれば、21世紀の視点から20世紀のアメリカを回顧するということでもある──、それは、卓越したミュージシャンシップを持ったバンドによってとても肉体的な音を有している。レミーが発するメッセージはここではジェンダー的な縛りから少し解放され始めており、たとえば “The Quiver to the Bomb” は環境破壊をモチーフにしながら、人間の暴力性を訴えているのだという。そしてこの曲では、大仰なコーラスと妙にスペーシーなシンセによって、冗談なのか本気なのかよくわからない壮大なサウンドスケープが描き出される。すごく変で、すごく痛快だ。

『Heavy Light』には、これまでのU.S.ガールズがそうだったように彼女個人(「ガール」)のトラウマがモチーフとして入っているが、それはひとりだけのものではないし、何だったら楽しくておかしなポップ・ミュージックとして分かち合われる。ここでは、みんなが「ガールズ」の愉快な仲間。ユーモアはいつでも彼女の、わたしたちの武器である……こんなときだって、きっと。

木津毅

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE